ポイント

- リュウグウ岩石試料のルテチウム-ハフニウム同位体分析により、リュウグウの母体となった小惑星が誕生してから10億年以上後に、その内部から水が流れ出たことが分かりました。

- この水の流出は、リュウグウ母天体の炭素質小惑星に別の天体が衝突した際、小惑星内部に含まれていた氷が溶けたことで起きたと考えられます。

- 本研究の結果は、地球の材料となった炭素質小惑星が、含水鉱物に加えて、氷として水を含んでいたこと、そしてこの水の総量は従来推定値の2〜3倍になることを示唆します。

概要

東京大学の飯塚毅准教授らの研究チームは、炭素質小惑星が10億年以上も氷を保持していた証拠を、リュウグウ岩石試料に発見しました。

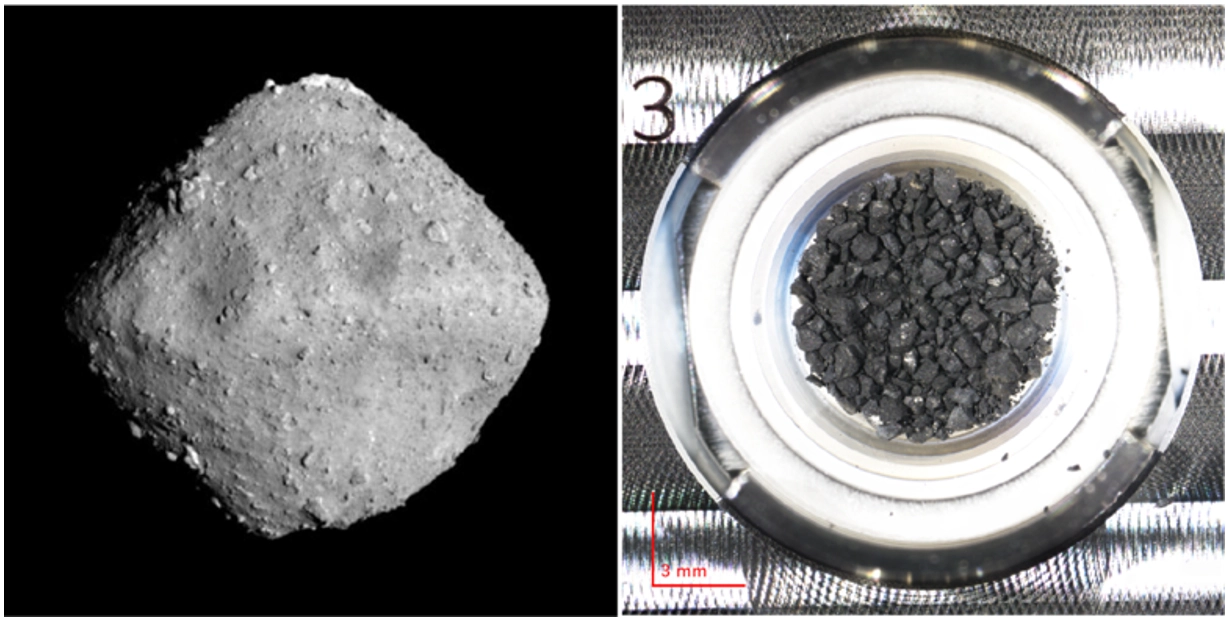

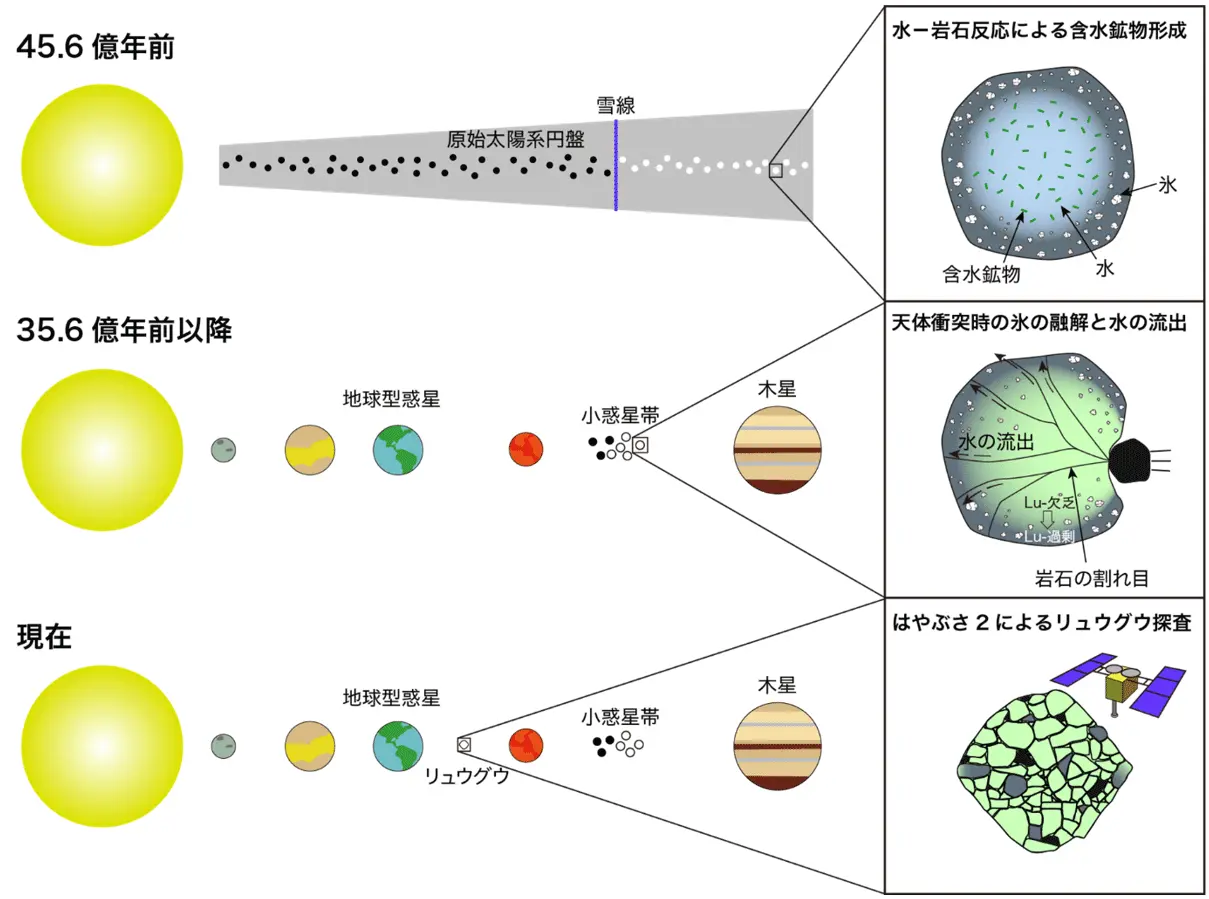

炭素質小惑星は、45.6億年前に太陽系の外側で氷、有機物、鉱物の塵が集積することで誕生し、その一部が後に太陽系の内側に移動して地球に水や炭素などの揮発性物質をもたらしたと考えられています。これまでの研究により、炭素質小惑星の誕生から数百万年の間に、氷が溶けてできた水が岩石と反応し、含水鉱物[用語1]ができたことが知られていました(図1上)。しかし、その後の太陽系史における炭素質小惑星の水の挙動は未解明でした。本研究では、はやぶさ2がリュウグウから持ち帰った岩石試料(図1下)のルテチウム-ハフニウム同位体[用語2]を分析することにより、炭素質小惑星の誕生から10億年以上後に、氷が溶けて水が流れ出たことを明らかにしました(図1中)。この水の流出は、リュウグウの母体となった炭素質小惑星に別の天体が衝突したことで引き起こされたと考えられます。本研究の結果は、地球に集積した炭素質小惑星が、水を含水鉱物だけでなく氷として保有していたこと、そしてこの水の総量はこれまでの推定量の2〜3倍であったことを示唆します。

(上)リュウグウ母天体は、今から45.6億年前に太陽系外側で誕生し、その後の数百万年間に水と岩石が反応し含水鉱物がつくられた。(中)それから10億年以上後に、天体衝突によって母天体内部の氷が溶け、流体活動が起きた。(下)天体衝突で破壊された母天体のさまざまな深さに由来する破片が一部集まってリュウグウができ、その表層付近の岩石がはやぶさ2により採取された。(©Iizuka et al., 2025 Natureを一部改変)

背景

小惑星は、惑星形成の材料となった始原的な天体[用語3]の生き残りで、その多くは炭素を主成分とします。はやぶさ2が探査・試料採取したリュウグウは直径約1 kmの炭素質小惑星で、より大きな母天体が天体衝突で破壊され、その破片が集まって形成されました(図1下)。始原的な炭素質小惑星は、原始太陽系円盤の雪線[用語4]の外側で、氷、有機物、鉱物の塵が集積することで誕生し、その一部は後に太陽系の内側に移動し、水や炭素などの揮発性物質を地球に供給したと考えられています。炭素質小惑星のかけらは、隕石として現在も地球に落下しています。炭素質小惑星の水の歴史を解明することは、同小惑星の熱の履歴、化学組成の変化、軌道の変遷を知る手がかりとなり、地球の水の起源に重要な示唆を与えます。これまでの炭素質隕石やリュウグウ試料の研究から、炭素質小惑星の誕生から数百万年の間に、集積した氷が溶けた水と岩石が反応し、含水鉱物ができたことが知られていました(図1上)。一方、現在のリュウグウ試料は、水をほぼ全て含水鉱物の水酸基として保有しています。しかし、含水鉱物以外の水が炭素質小惑星にいつまで存在したのか、どのように失われたのかは不明でした。

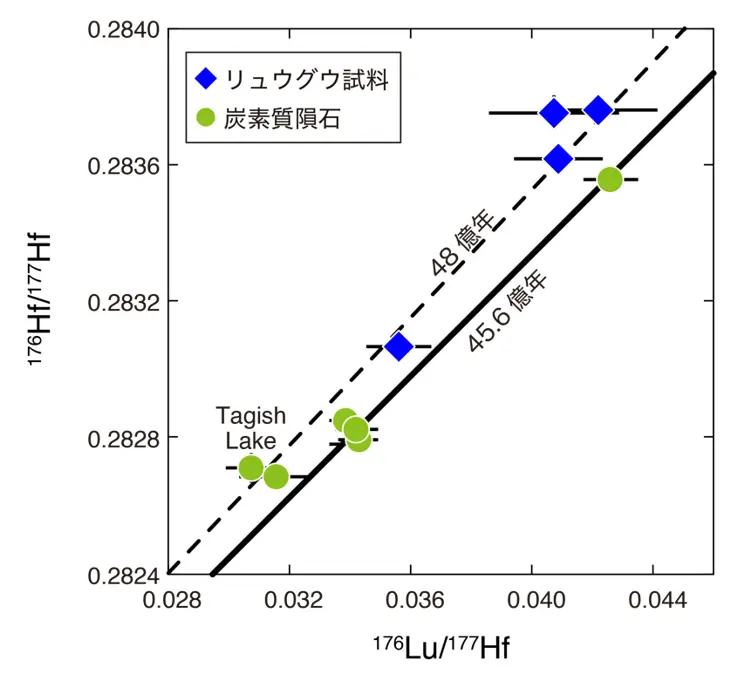

リュウグウ試料とTagish Lake隕石は48億年前の等時線[用語5]の上に分布するのに対し、他の隕石は炭素質小惑星の誕生した年代45.6億年前の等時線上に分布する。(©Iizuka et al., 2025 Natureを一部改変)

研究内容と成果

本研究では、炭素質小惑星の水の行方に、ルテチウム-ハフニウム同位体から迫りました。ルテチウムの放射性同位体176Luは、半減期372億年[用語6]でハフニウムの安定同位体176Hfに壊変します。176Lu–176Hf壊変系は、マグマ活動や岩石の変成・変質などルテチウムとハフニウムの間での元素分別を伴う地質学的事象が起きた年代を測る時計として利用されています。リュウグウ試料と6つの炭素質隕石を分析したところ、リュウグウ試料とTagish Lake隕石では親核176Luに対する娘核176Hfの存在比が他の隕石に比べて高くなっていました(図2)。この比を年代に換算すると約48億年前になり、太陽系の年齢45.67億年を大幅に上回ります。この異常な年代は、何らかの原因でリュウグウ試料とTagish Lake隕石の“176Lu–176Hf時計が狂った”ことを示します。研究チームがさまざまな可能性を検討した結果、これらの試料が形成してからある程度の時間が経過した後に、試料中のルテチウムが液体の水によって取り除かれ、176Lu–176Hf時計が見かけ上進んでしまったことが原因と分かりました。さらに、時計のズレの度合いから、この水の流出した時期は、試料の形成から少なくとも10億年経った後、すなわち今から35.6億年前より新しい時代と分かりました。

小惑星は、惑星に比べて遥かに早く冷えるため、液体の水を10億年も持ち続けることは極めて困難です。したがって、本研究で明らかになった10億年以上遅れて起きた水の活動は、リュウグウ母天体を破壊したような天体衝突が起きた際、一時的に温度が上がり液体の水がつくられた結果と考えられます(図1中)。水の源としては、含水鉱物中の水酸基、または鉱物の粒間に存在していた氷が候補となりますが、リュウグウ試料には含水鉱物が分解した痕跡がないことから、氷が溶けたと結論付けられました。つまり、リュウグウの母体となった炭素質小惑星は、10億年以上にわたり氷を保持していたこと、そして天体衝突が起きた際にこの氷が溶けて水として流出したことが分かりました。これまで、地球の材料となった炭素質小惑星は、水を含水鉱物の形で供給したと考えられていました。本研究の結果は、炭素質小惑星が含水鉱物に加えて氷としても水を地球に運んだことを示唆します。この場合、炭素質小惑星の保持した水の総量は20〜30重量%と見積もられ、これまで推定されていた量の2〜3倍に相当します。

今後の展開

本研究により、地球の材料となった炭素質小惑星が、従来考えられていたよりも多くの水を保持した可能性が示されました。一方、隕石と地球岩石の同位体組成を比較した最近の研究では、リュウグウと似た炭素質小惑星は、地球の材料全体の6%を占めたと推定されています。これらの結果を統合すると、地球に供給された水の量は、地球全体の1.2〜1.8重量%と概算され、地球海洋質量の60~90倍に相当します。今後は、この大量の水の行方について研究が展開されると期待されます。具体的には、地球形成時、および地球史を通してどのぐらい水が宇宙空間に失われたのか、どのようにして陸と海が共存できる適量の水が地球表面に残ったのか、地球のマントルや核にどの程度の水(水素)が入っているのかについて、解明が待たれます。

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(A)(課題番号:JP22H00170)」、「国際共同研究強化(B)(課題番号:JP21KK0057)」の支援により実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 含水鉱物:結晶構造中に水酸基OHやH2Oを含む鉱物。水と岩石が反応することにより、形成される。リュウグウ岩石は、水酸基をもつ含水鉱物から主に構成されている。

- [用語2]

- ルテチウム-ハフニウム同位体:多くの元素には、陽子の数は同じものの中性子の数が異なるため、質量が異なる同位体が存在する。ルテチウムには、2つの同位体175Luと176Luが存在する。176Luは不安定なために、ある一定の確率で放射線を出しながら壊変する放射性同位体であるのに対し、175Luは放射壊変せずに存在し続ける安定同位体である。ハフニウムには、6つの安定同位体174Hf、176Hf、177Hf、178Hf、179Hf、180Hfが存在し、176Hfは176Luの放射壊変で生成される。

- [用語3]

- 始原的な天体:太陽系の初期に形成された小惑星や彗星などの天体。始原的な天体の多くは、地球をはじめとする惑星の材料となったが、一部は火星と木星の間にある小惑星帯などに残っている。これらの始原的な天体は、太陽系の初期進化や惑星の起源・形成過程についての重要な情報源となる。

- [用語4]

- 原始太陽系円盤の雪線:形成されつつある恒星の周りには、濃いガスと塵からなる円盤が形成され、やがてこの円盤の中で小惑星や惑星が形成される。この星周円盤を原始惑星系円盤と呼び、特に太陽系の惑星をつくる元となった円盤を原始太陽系円盤と呼ぶ。原始太陽から離れた円盤の外側では、水が気体から固体へと凝縮し、その氷が有機物や鉱物の塵と一緒に集積したことで、揮発性元素に富む炭素質小惑星が誕生したと考えられる。水が気相で存在する領域と固相で存在する領域の境界を、雪線あるいはスノーラインと呼ぶ。

- [用語5]

- 等時線:放射性同位体を用いて年代測定する際に、同時に形成された試料の親核と娘核の含有量の関係を表す直線で、アイソクロンとも呼ばれる。この直線の傾きから年代を求められる。

- [用語6]

- 半減期:放射性同位体が、元の半分の量になるまでに要する時間を半減期と呼ぶ。176Lu–176Hf壊変系のように、半減期が数億年から数百億年の放射性壊変系は、隕石等の試料に含まれる親核と娘核の量比を調べることで、その試料が形成されてから現在までの経過時間の測定に利用できる。

論文情報

- 掲載誌:

- Nature

- タイトル:

- Late fluid flow in a primitive asteroid revealed by Lu–Hf isotopes in Ryugu

- 著者:

- Tsuyoshi Iizuka*, Takazo Shibuya, Takehito Hayakawa, Tetsuya Yokoyama, Ikshu Gautam, Makiko K. Haba, Kengo T.M. Ito, Yuki Hibiya, Akira Yamaguchi, Yoshinari Abe, Jérôme Aléon, Conel M.O’D. Alexander, Sachiko Amari, Yuri Amelin, Ken-ichi Bajo, Martin Bizzarro, Audrey Bouvier, Richard W. Carlson, Marc Chaussidon, Byeon-Gak Choi, Nicolas Dauphas, Andrew M. Davis, Tommaso Di Rocco, Wataru Fujiya, Ryota Fukai, Hiroshi Hidaka, Hisashi Homma, Gary R. Huss, Trevor R. Ireland, Akira Ishikawa, Shoichi Itoh, Noriyuki Kawasaki, Noriko T. Kita, Koki Kitajima, Thorsten Kleine, Shintaro Komatani, Alexander N. Krot, Ming-Chang Liu, Yuki Masuda, Kazuko Motomura, Frédéric Moynier, Kazuhide Nagashima, Izumi Nakai, Ann Nguyen, Larry Nittler, Andreas Pack, Changkun Park, Laurette Piani, Liping Qin, Sara Russell, Naoya Sakamoto, Maria Schönbächler, Lauren Tafla, Haolan Tang, Kentaro Terada, Yasuko Terada, Tomohiro Usui, Sohei Wada, Meenakshi Wadhwa, Richard J. Walker, Katsuyuki Yamashita, Qing-Zhu Yin, Shigekazu Yoneda, Hiroharu Yui, Ai-Cheng Zhang, Tomoki Nakamura, Hiroshi Naraoka, Takaaki Noguchi, Ryuji Okazaki, Kanako Sakamoto, Hikaru Yabuta, Masanao Abe, Akiko Miyazaki, Aiko Nakato, Masahiro Nishimura, Tatsuaki Okada, Toru Yada, Kasumi Yogata, Satoru Nakazawa, Takanao Saiki, Satoshi Tanaka, Fuyuto Terui, Yuichi Tsuda, Sei-ichiro Watanabe, Makoto Yoshikawa, Shogo Tachibana, Hisayoshi Yurimoto

(*責任著者)

研究者プロフィール

飯塚 毅 Tsuyoshi IIZUKA

東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 准教授

橘 省吾 Shogo TACHIBANA

東京大学 大学院理学系研究科 附属宇宙惑星科学機構 教授/機構長(兼:同研究科 地球惑星科学専攻)

渋谷 岳造 Takazo SHIBUYA

海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門 上席研究員

早川 岳人 Takehito HAYAKAWA

量子科学技術研究開発機構 関西光量子科学研究所 上席研究員

横山 哲也 Tetsuya YOKOYAMA

東京科学大学 理学院 地球惑星科学系 教授

山口 亮 Akira YAMAGUCHI

国立極地研究所 先端研究推進系 地圏研究グループ 准教授

圦本 尚義 Hisayoshi YURIMOTO

北海道大学 大学院理学研究院 教授

関連リンク

取材申込み

東京大学 大学院理学系研究科・理学部 広報室

- Tel

- 03-5841-8856

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp