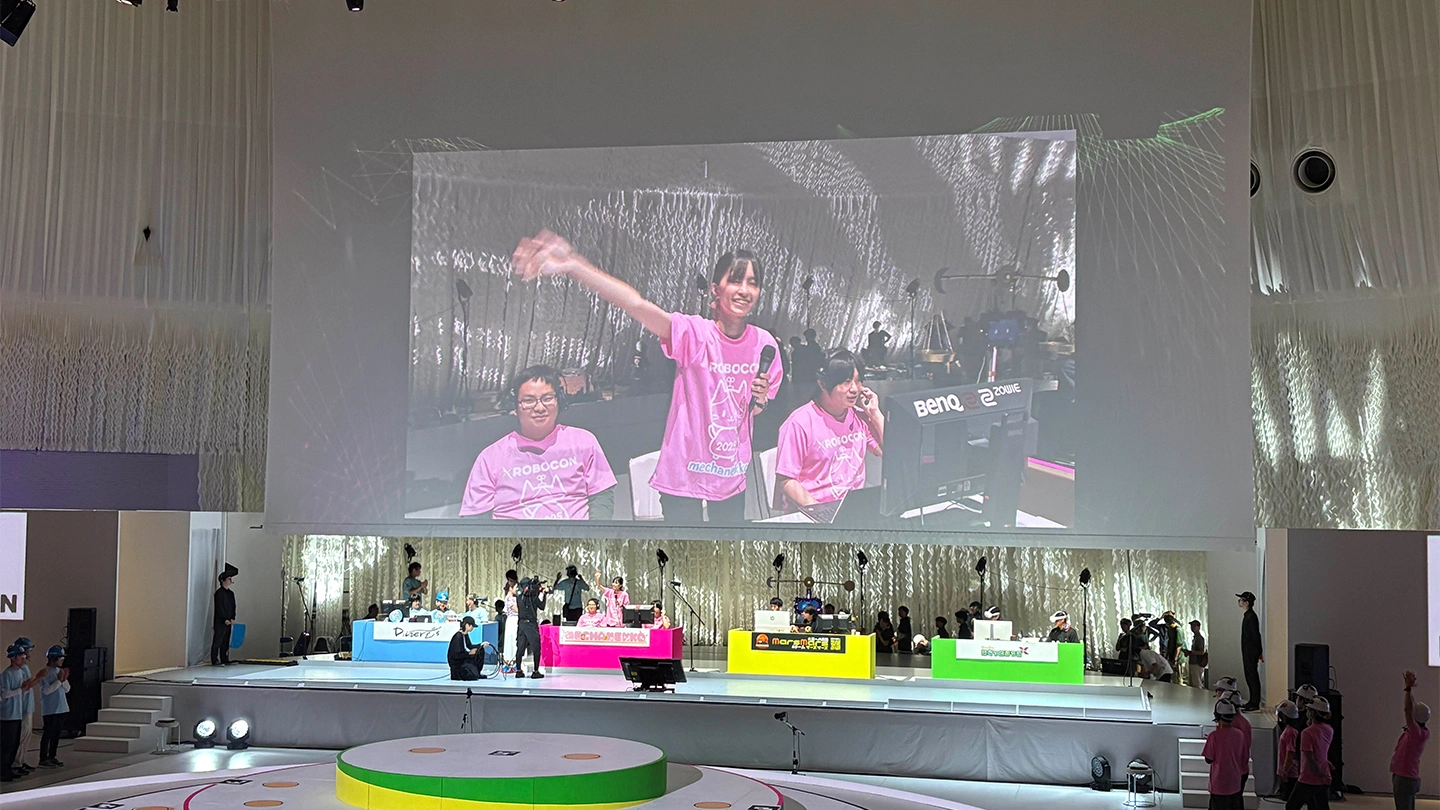

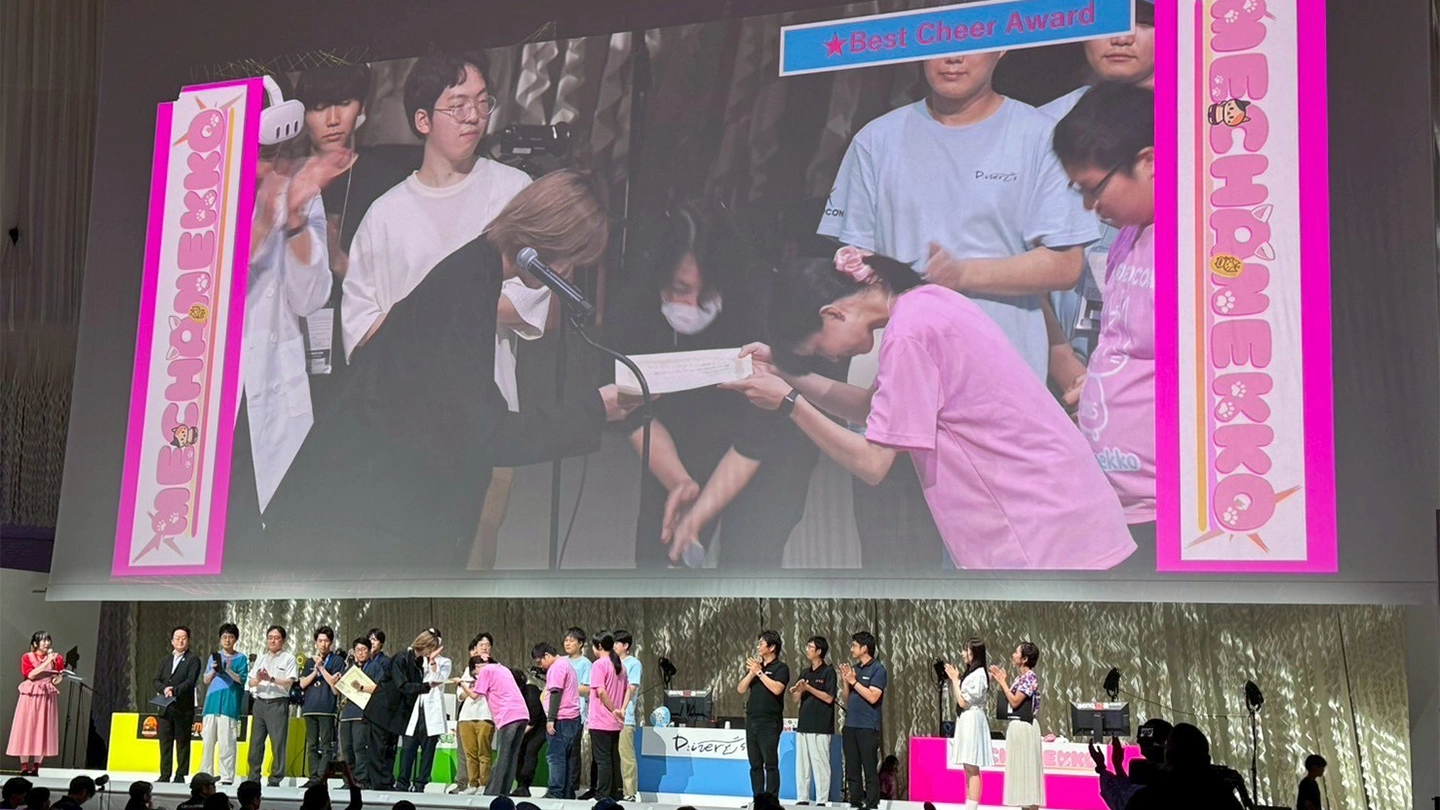

東京科学大学(Science Tokyo)公認サークル、ロボット技術研究会(以下、ロ技研)のメンバーが所属するチーム「MECHANEKKO(メカネッコ)」が、8月26日、27日に大阪・関西万博(EXPO2025)で開催された「XROBOCON(エクスロボコン)」に出場し、「Best Cheer Award」(人気投票での投票数1位に贈られる賞)を受賞しました。

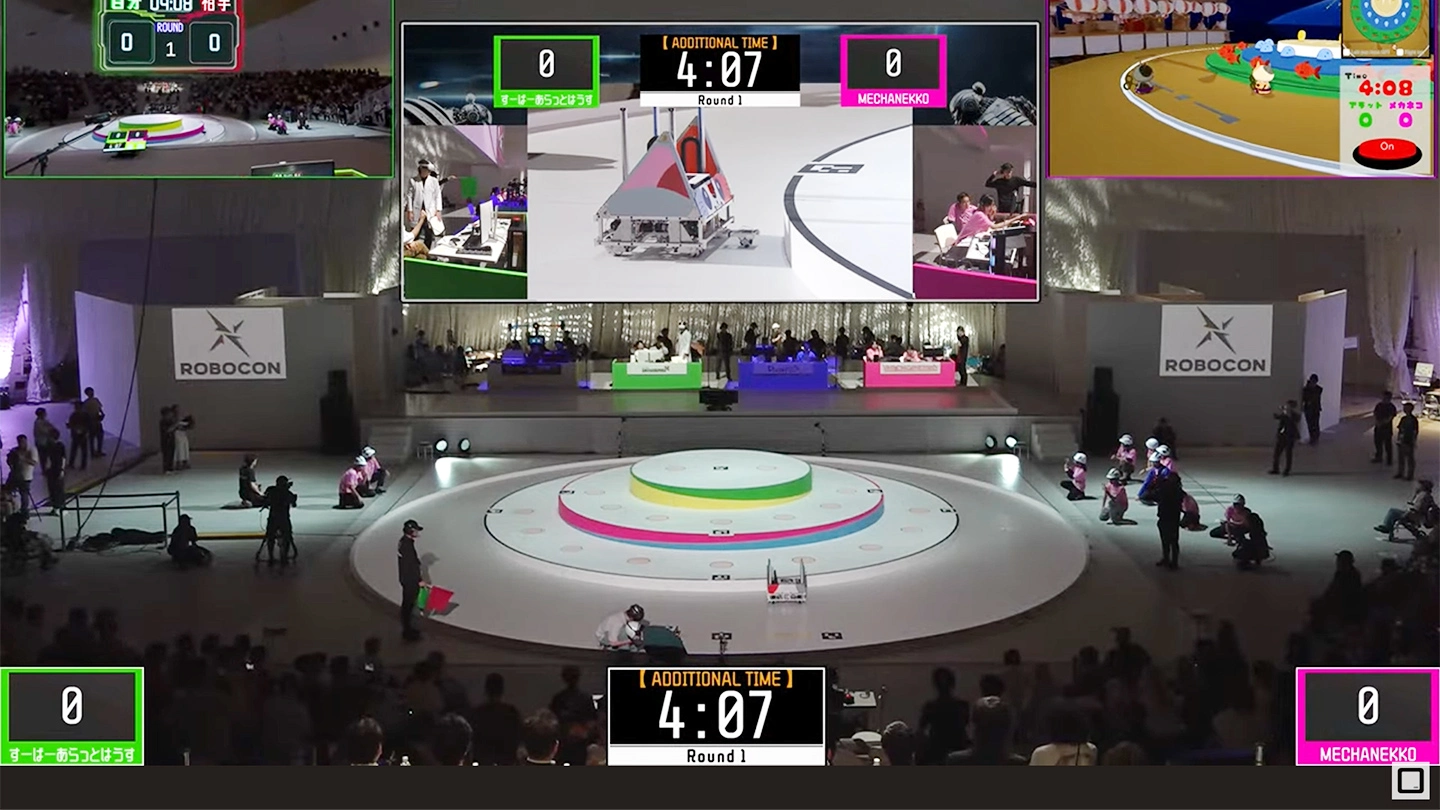

今回が初開催となるXROBOCONは、“20年後のテクノロジーを生み出す”をコンセプトに「AI」「ロボティクス」「ゲーム」を掛け合わせたコンテストです。全国から集まった参加者を運営側が「ロボットチーム」と「バーチャルチーム」のマッチングを行い、連合チームが編成されます。各チームは競技用ロボットおよびAI開発を進め、本大会には4チームが出場し、大阪・関西万博の展示ステージにて競技を執り行いました。

「MECHANEKKO」はロ技研からの参加者13人に個人エントリーの参加者が加わった28人で構成されました。

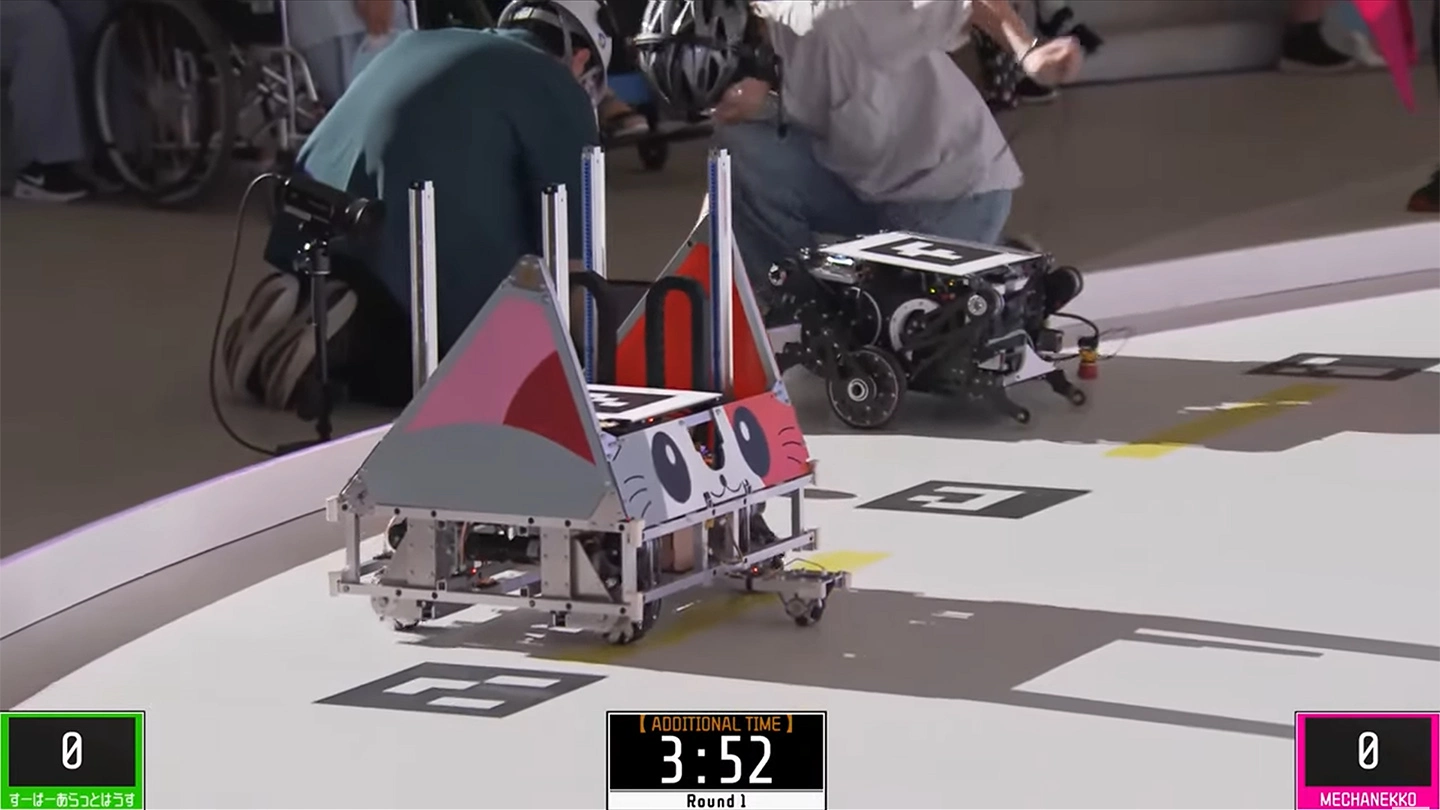

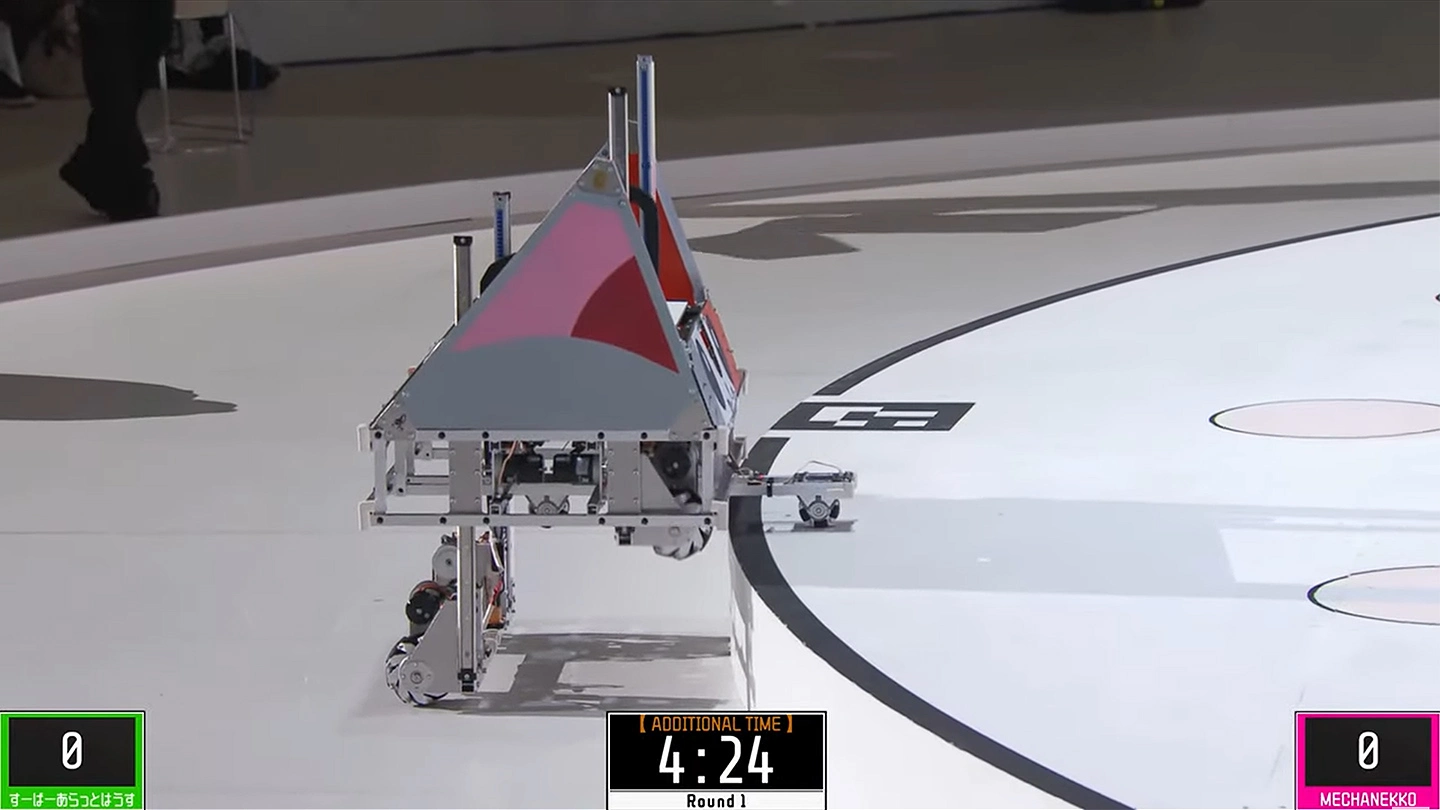

今大会の競技タイトルは「召喚!XTREME相撲」。3段の円形土俵(フィールド)上でロボットが1対1で対戦します。ロボット同士の接触や妨害が認められるルールのもと、3分間の競技時間中に特定の位置に移動して得られるバーチャルコインをより多く集めたチームの勝利となります。チームは競技を行うロボットに加え、ロボットを制御する「AIエージェント」を開発する必要があります。参加チームには本番のフィールドを3Dで再現した「バーチャルフィールド」データが事前に提供され、このバーチャルフィールドを活用して、AIエージェントがロボットを制御します。ロボットは人の手で直接操縦できず、基本的にはAIエージェントによる自律制御によって動かなければなりません。ただし、チームはコックピットからボタン1つだけでロボットと通信することが認められ、そのボタンの使い方は各チームに委ねられています。「MECHANEKKO」はキックオフの4月から大会本番の8月までの5ヵ月間で製作・開発したロボットおよびAIエージェント「µν(ミューニュー)」で競技に挑みました。

大会本番では総当たり戦の予選リーグと、予選リーグの上位2チームによる決勝戦が行われました。

「初日~SHONICHI~」は、ロボットの不調で全試合において一度も動作しないまま敗退となりました。しかし、調整の末に2日目「千秋楽~SENSHURAKU~」はフィールド2段目踏破を実現し、会場を盛り上げることに成功しました。

決勝戦に勝ち上がることはできませんでしたが、試合前に行うAIエージェントの“召喚の儀”のパフォーマンスとロボットのデザイン・動きに注目が集まり、「Best Cheer Award」を受賞しました。諦めずにロボットの調整を続け、観客を楽しませようとメンバーが一丸となって試合に臨んだことが受賞につながりました。

ロ技研所属の「MECHANEKKO」メンバー

添田悠介(物質理工学院 材料系 学士課程4年)

竹林龍優(工学院 機械系 学士課程4年)

立脇拓(工学院 機械系 学士課程4年)

佐々木日向(工学院 機械系 修士課程1年)

宮谷明(生命理工学院 生命理工学系 修士課程1年)

熊野英之(生命理工学院 生命理工学系 修士課程1年)

村本玲司(工学院 機械系 修士課程2年)

杉原怜(工学院 機械系 修士課程2年)

濱村貴美香(環境・社会理工学院 社会・人間科学系 修士課程2年)

塚本悠太(工学院 機械系 博士後期課程1年)

照沼怜士(工学院 機械系 博士後期課程1年)

受賞コメント

リーダー 添田悠介さん

このたび、チームのリーダーを務めさせていただきました。 初対面かつ多様な背景を持つチームメンバーとの開発は、本ロボコンの特徴の一つであると同時に、困難な点でもありました。しかし、その中で得られた経験は何にも代えがたいものであると思います。戦績こそ振るいませんでしたが、Best Cheer Awardという栄えある賞をいただけたのは、私たちの大きな誇りです。共に最後まで力を尽くしてくれたチームメンバー、ご協力いただいた大学関係者の方々、そしてご支援いただいたすべての皆様に、心より感謝申し上げます。

機械班リーダー 村本玲司さん

機械班リーダーを担当しました。期間が短い中、実機ありきの開発をオンラインで協力して進めるというのは初めての経験でした。それゆえにタスク振りや設計でミスをし、開発が予定よりだいぶ遅れてしまいました。それでも、仲間の支えと粘り強い取り組みにより、最終的にチームの世界観に合ったデザイン・機能に仕上げることができました。大会当日は機械自体の故障はなく動作も披露できたため、これまでの努力を形にすることができたと思います。今回の経験を通じて、最後まで諦めずに取り組み続けることの大切さを改めて実感しました。

関連リンク

更新履歴

- 2025年10月29日 本文に画像を追加しました。

お問い合わせ

東京科学大学ロボット技術研究会

Email info@rogiken.org