ポイント

- 地域精神保健研究が扱うアウトカムは、研究者のみで決めるのではなく、当事者、家族、専門職、行政職員など多様な立場(ステークホルダー)の考えを反映することが重要です。

- 我々の研究では、このようなステークホルダーが「重要」と考えるアウトカム領域を24項目特定しました(表1)。

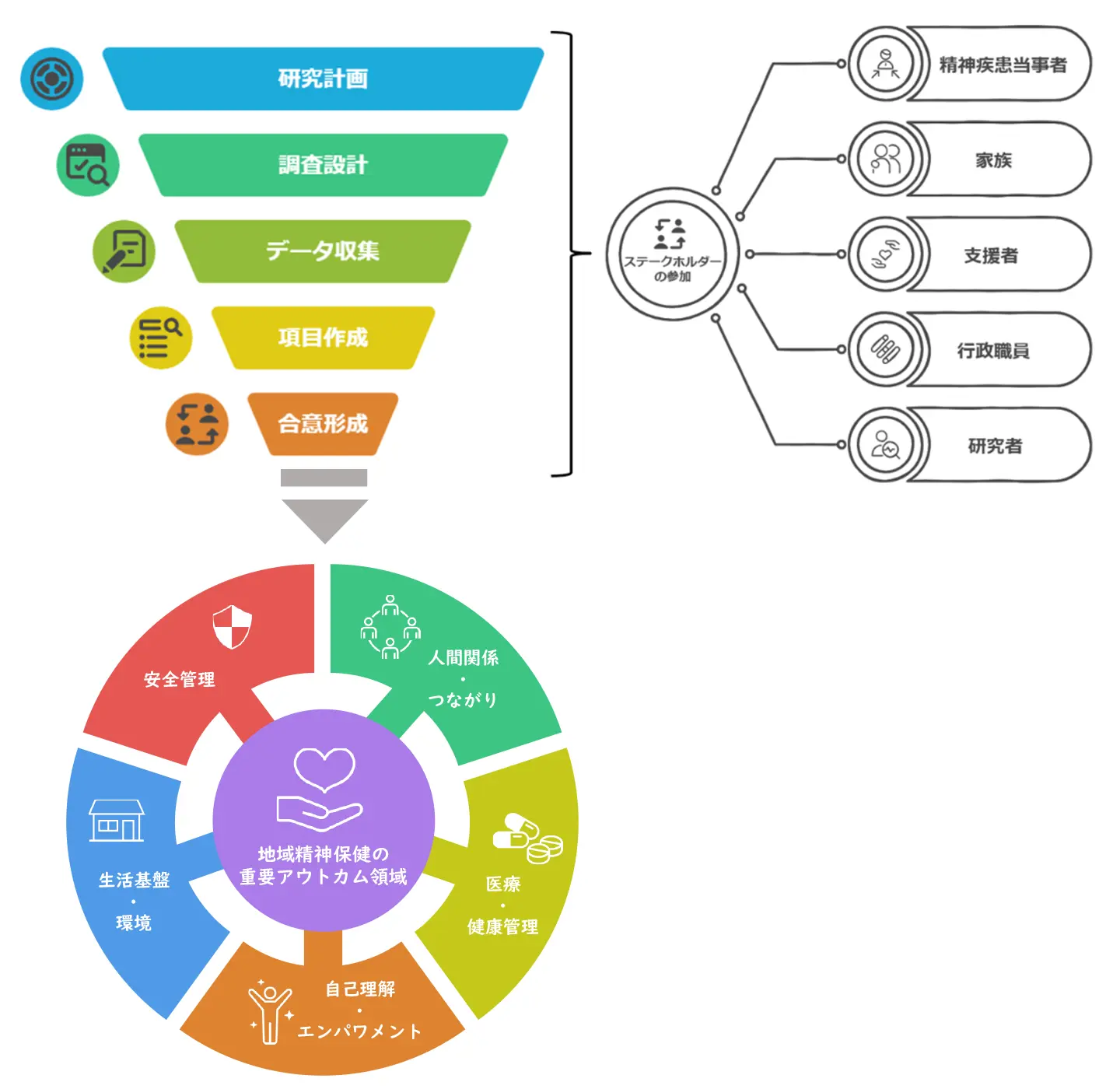

- 本研究は患者・市民参画を取り入れた「TOGETHERプロジェクト」を立ち上げ、調査設計から項目作成、データ収集まで、当事者を含む多様な関係者と協働し、参加しやすさや合意形成のプロセスを丁寧に構築しました。

- 地域精神保健分野で多様なステークホルダーの合意に基づいたアウトカムを特定した国内初の試みであり、今後の研究設計や成果の比較に役立つ指標の基盤となることが期待されます。また、国内におけるPPI(患者・市民参画)の実践例としても意義があります。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 保健衛生学研究科 精神保健看護学分野の塩澤拓亮特任助教と、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部の藤井千代部長、山口創生室長らの研究チームは、日本の地域精神保健に関わる多様なステークホルダー[用語1]が、研究においてどのような成果アウトカム[用語2]を重視しているかを明らかにする調査を実施しました。

この調査には、研究者のほか、精神疾患のある当事者やその家族、医療・保健・福祉の専門職、行政担当者など、さまざまな立場のステークホルダーが参加しました。オンラインで3回にわたって合意形成調査(デルファイ調査[用語3])を行い、93.6%という非常に高い回答率を達成し、合計24の重要なアウトカム領域[用語4](表1)を特定することができました。

選ばれた項目の多くは、医学的な症状評価よりも、「治療や支援に対する意識」や「人や社会とのつながり」、「自己実現」など、個人の生活や人生の質に関わる内容でした。これらは「パーソナル・リカバリー[用語5]」と呼ばれる精神疾患からの主観的な回復プロセスの構成要素にも含まれています。

一方で、各アウトカム領域をどの程度重要と捉えるかについては、参加者の立場によって差があることも明らかとなりました。

精神疾患のある人が地域で生活することが一般的となってきた現代においては、研究で扱うアウトカムの内容も多様化しています。しかし、「どのようなアウトカムや目標を設定するか」については研究ごとに異なることが多く、研究間での比較が難しいという課題がありました。

本研究の成果は、地域精神保健に関する研究におけるアウトカム選択の基盤として有用な情報となり、今後の研究計画立案において活用されることが期待されます。

本成果は、5月14日(現地時間)付で「International Journal of Mental Health Nursing」誌に掲載されました。

| No. | アウトカム領域名 | 合意率(%) | No. | アウトカム領域名 | 合意率(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ヘルプシーキング(援助希求) | 81.1 | 13 | 住居の安定性 | 71.7 |

| 2 | 居場所がある | 81.1 | 14 | 死亡(自殺) | 71.6 |

| 3 | 希死念慮・自殺企図 | 79.4 | 15 | 主体性・自己決定 | 71.5 |

| 4 | 生活の満足度 | 77.7 | 16 | ニーズ充足度 | 71.5 |

| 5 | 症状のコントロール感・コーピング | 72.9 | 17 | 支援者との関係 | 71.5 |

| 6 | 日常生活能力 | 72.7 | 18 | 服薬・治療への態度 | 71.1 |

| 7 | 有害事象・副作用 | 72.5 | 19 | 当事者と家族の関係性 | 71.1 |

| 8 | 家族の精神健康 | 72.5 | 20 | 自己肯定感 | 71.0 |

| 9 | 暴言・暴力 | 71.9 | 21 | ストレス | 71.0 |

| 10 | 服薬の遵守 | 71.9 | 22 | 全般的な精神症状 | 70.3 |

| 11 | 社会とのつながり | 71.8 | 23 | 家族の感情表出 | 70.1 |

| 12 | 治療の継続 | 71.8 | 24 | 精神疾患の再発 | 70.1 |

背景

精神疾患をもつ当事者(以下、当事者)への支援の場は、病院から地域へと移行しており、地域で生活する当事者は増加しています。精神疾患の治療に関する関心も、再入院の有無や症状の重さといった医学的な事項にとどまらず、就労や一人暮らしの可否といった社会的な側面、さらには「自分らしく生きること」といった内面的な側面へと広がりを見せています。

このような関心事は、研究においては「アウトカム」として扱われます。治療や支援に対する関心が時代とともに変化する中で、研究者が注目するアウトカムも多様化しており、各研究で評価されるアウトカムが異なるため、研究間の比較が難しくなることも少なくありません。

近年では、各医療領域において優先的に評価すべきアウトカムの枠組みを構築する取り組みが進められており、精神疾患領域においても特定の診断に焦点を当てたアウトカム枠組みの開発が行われています。一方で、地域精神保健の枠組みにおいては、さまざまな診断をもつ人々が支援の対象となるため、診断ごとに明確に支援や目標が区別されるとは限りません。そのため、地域精神保健領域の研究では、診断にとらわれず、当事者が地域で生活するうえで重要となるアウトカムを明らかにすることが求められています。

しかしながら、これまで地域精神保健の研究では、診断を限定せずにどのようなアウトカムを扱うべきかについて、十分な調査が行われてきませんでした。さらに、従来の治療や研究におけるアウトカムの選定は、支援者や研究者が主導して決定する傾向があり、当事者やその家族が関与する機会は限られていました。

近年では、患者や家族、市民が研究プロセスに参加する「患者・市民参画(PPI:Patient and Public Involvement)」の考え方が広がっており、実際に治療や支援を受ける立場の人々の視点を研究に反映させることが強く求められるようになっています。

そこで本研究は、PPIを取り入れた「TOGETHERプロジェクト」を立ち上げ、「地域精神保健の研究では、どのようなアウトカムを扱うと良いか」という問いを立て、当事者、家族、専門職、行政職員、研究者を対象に合意形成調査(デルファイ調査)を実施しました。専門職には、医師、看護職、精神保健福祉士、作業療法士、心理職が含まれました。また、本研究では初期段階から多様な立場の関係者とともに研究計画を策定し、参加のしやすさを含め、研究の実施にあたって考えや意見のすり合わせを丁寧に行うプロセスを重視しました。

研究成果

本研究では、文献レビュー、グループインタビュー、アンケート調査など、多角的な手法を用いてアウトカム候補を抽出しました。その後、重複する領域を整理した上で、96項目からなるアウトカム候補リストを作成しました。さらに、当事者、家族、支援職、行政職員、研究者など、多様なステークホルダーが参加するオンラインによる3回のデルファイ調査を実施した結果、地域精神保健における研究で重要とされる24のアウトカム領域が合意されました(表1)。

選ばれた項目の多くは、医学的な症状評価よりも、「治療や支援に対する意識」や「病気や治療とのつきあい方」、さらには「人や社会とのつながり」や「自己実現」といった、当事者の生活や人生の質に関わる内容が中心でした。これらの視点は、精神疾患からの主観的な回復プロセスの構成要素にも含まれています。

また、参加者の立場によってアウトカムの重要性に対する認識に違いがあることも明らかとなりました。たとえば、合意が得られた「主体性・自己決定」の項目に対しては、研究者の83.6%が「重要」と回答した一方で、家族では57.6%にとどまりました。しかし本研究では、このような立場間の違いを踏まえたうえで、各立場で共通して一定の重要性が認められたアウトカム領域を特定しています。

本研究の成果は、今後の地域精神保健に関する研究において、アウトカムを選定する際の有用な情報として活用されることが期待されます。

社会的インパクト

本研究は、日本の地域精神保健領域において、さまざまな立場の人々が重要と考えるアウトカム領域を系統的な方法で明らかにした、初の試みです。精神疾患の当事者が地域で生活することが一般的になった現在、研究におけるアウトカムは多様化しており、各研究が扱うアウトカムが異なることも少なくありません。そのため、研究間での知見の比較が難しくなるケースもあります。

本研究の結果は、地域精神保健に関する研究におけるアウトカム選択に対し、基盤的かつ有用な情報を提供するものであり、今後の研究計画の立案において活用されることが期待されます。

また、日本の精神保健分野においては、患者・市民参画(PPI)の取り組みが始まったばかりであることから、本研究は当事者や家族を含む多様なステークホルダーが参画する研究のモデルを提示した点でも意義があります。本研究では、研究計画の立案段階から調査設計、項目作成、データ収集に至るまで、研究のあらゆる段階において多様なステークホルダーが参画しました。

これは、従来のように研究者主体で設計・分析を進めるのではなく、実際にサービスを受ける立場の方々の声を反映してアウトカムを設定するという、新たなアプローチを示すものです。本研究の結果は、地域精神保健研究の今後の方向性を示す先駆的な取り組みとして活用されることが期待されます。

今後の展開

本研究では、「地域精神保健の研究において、どのようなアウトカムを扱うべきか」に焦点を当て、重要なアウトカム領域を特定しました。今後は、特定された各アウトカムについて、「どのように評価するか」という観点から、測定手法の特定・開発に取り組んでいく予定です。引き続き多様なステークホルダーと協働しながら進めていきます。

研究成果が地域精神保健の実践に活用され、当事者の生活の質の向上につながるよう、研究の継続とともに、その成果を社会に発信していくことにも注力していきたいと考えています。

付記

本研究は、精神・神経疾患研究開発費「重症精神障害者とその家族の効果的な地域生活支援体制に関する基盤的研究」(研究代表者:藤井千代、研究分担者:山口創生)を用いて実施いたしました。

用語説明

- [用語1]

- ステークホルダー:研究や取り組みに関わる、さまざまな立場の関係者のこと。今回の研究では、精神疾患当事者、その家族、医療・福祉の専門職、行政担当者、研究者などが該当する。

- [用語2]

- アウトカム:医療や支援の“成果”や“結果”を表す指標のこと。たとえば回復の度合い、再入院率、満足度などが含まれる。

- [用語3]

- デルファイ調査:専門家や関係者の意見を複数回にわたって集め、匿名のまま参加者間の間接的な意見交換を行いながら、意見を集約していく調査手法。

- [用語4]

- アウトカム領域:似た種類のアウトカムをまとめた“テーマ”のようなもの。たとえば「QOL」「幸福感」などを含む「生活の満足度」など。

- [用語5]

- パーソナル・リカバリー:精神疾患があっても、その人らしく生きることを重視する回復の考え方。

論文情報

- 掲載誌:

- International Journal of Mental Health Nursing

- タイトル:

- Development of priority outcome domains for community mental health research via consensus among multiple stakeholders: Online Delphi study in Japan

- 著者:

- Takuma Shiozawa, Sosei Yamaguchi, Momoka Igarashi, Makoto Ogawa, Makiko Abe, Naonori Yasuma, Takayuki Kawaguchi, Chiyo Fujii

- DOI:

- 10.1111/inm.70049

研究者プロフィール

塩澤 拓亮 Takuma SHIOZAWA

東京科学大学 保健衛生学研究科精神保健看護学分野 特任助教

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 研究生

研究分野:地域精神保健、若年者精神保健、精神保健教育、早期支援、当事者参画

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp