3月5日~7日、東京科学大学(Science Tokyo)の大岡山キャンパスTaki Plazaにて、Science Tokyoと九州工業大学の学生が参加するハッカソンを開催しました。ハッカソンとは、「ハック(Hack)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語で、特定のテーマに対して短期間で集中的にプログラミングやデザインを行い、アプリケーションやサービスを開発するイベントです。参加者は数人でチームを組み、それぞれの意見やアイデアを出し合いながら開発を進め、決められた期間内に成果をまとめて発表します。技術力や創造力を試すだけでなく、参加者同士の技術交流やネットワーク構築の貴重な機会にもなります。

Science Tokyoと九州工業大学は「科学技術に関する産学・人材育成連携覚書」を2023年12月に締結していることから、本イベントを共同開催する運びとなりました。

イベントの企画と運営には、Science TokyoはTaki Plaza Gardener、九州工業大学はKCLの学生たちが携わり、2024年夏から打ち合わせを重ね、企画内容や運営方法を検討しました。地理的に離れた両大学の学生が集まっての開催となることから、ハッカソンのテーマは「越境と交流」と定め、「地理的に離れているような状況下でも、両大学の交流が促進されるような作品を作ってください」とのインストラクションのもとで実施しました。

開会式・課題の制作

2月28日のキックオフイベント(オンラインにて実施)を経て、3月5日~7日の本番を迎えました。

初日は開催式を行い、Science Tokyoの関口秀俊執行役副学長(教育担当)の開会あいさつ、Science Tokyo卒業生の松田秀彦氏(株式会社fan-mily代表)のあいさつからスタートしました。

参加者は43人(Science Tokyo学生22人、九州工業大学学生21人)で、参加者からの希望に基づいてチーム分けを実施。両大学の学生の混成チーム、一方の大学の学生のみのチームという2パターンとして、全部で12 チームを編成しました。また、どのチームもメンバーの人数が3~4人となるようにしました。

まずアイスブレイクを行ってチーム内の雰囲気を和やかにした後は、さっそく課題の制作に取りかかってもらいました。2日目午後の中間発表を挟んで3日目の最終発表の時間まで、各チームは制作に集中しました。制作を進めるにあたり困難を感じた時には、メンターとなる学生や協力企業の方々からアドバイスを受けながら、メンバー同士でディスカッションを重ね、熱く語り合いながら作業に取り組む様子が見られました。

アイスブレイクを経て協力し合いながら課題に取り組む参加者

困難を感じた時はメンターの学生や協力企業の方々がアドバイス

最終発表・審査

最終発表後、審査が行われました 。審査は協力企業(fan-mily、LINEヤフー、Progate、ハックツ 、ピクシブ、みらい創造インベストメンツ、レフィクシア)のエンジニアの方々にお願いし、「課題設定・解決」「技術力」「プレゼンテーション」「アイデア」の観点から採点していただきました。

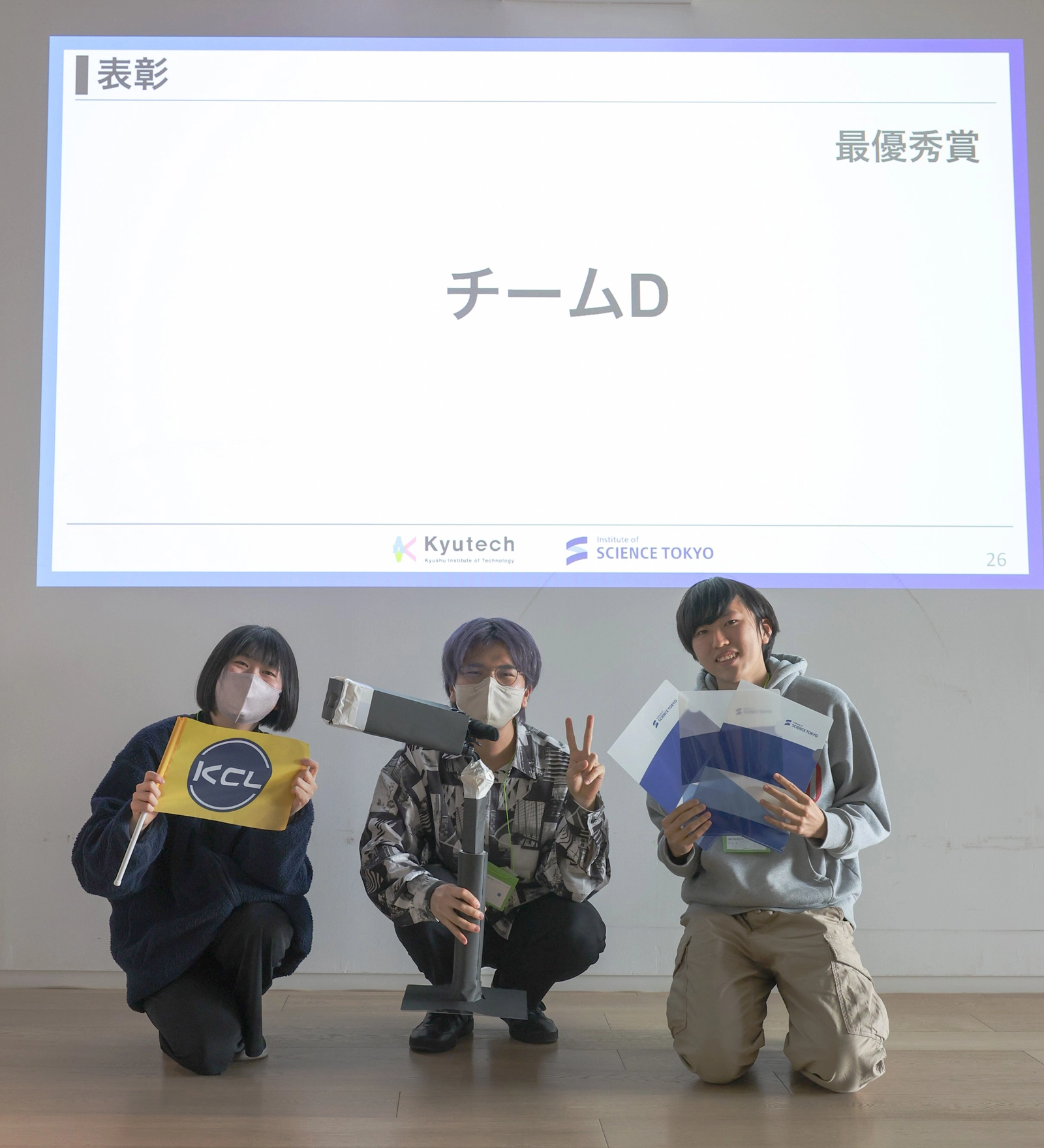

審査の結果、最優秀チームには「リンクスコープ」、優秀チームには「Echolink(エコーリンク)」が選ばれました。

最優秀チーム「リンクスコープ」

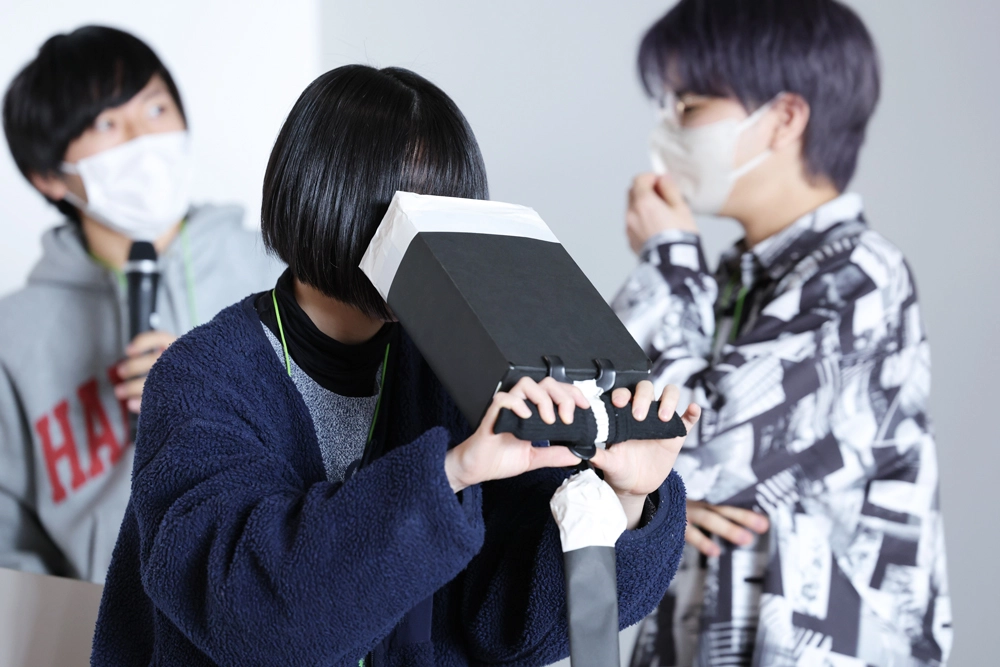

「リンクスコープ」は、永田直希さん(Science Tokyo 情報理工学院 情報工学系 学士課程2年)、新矢将宗さん(九州工業大学 情報工学部情報・通信工学科 学士課程3年)、福田海優さん(九州工業大学 情報工学部 知的システム工学科 学士課程3年)の3人で編成されたチームです。「リンクスコープ」は、遠隔地にある大学キャンパスの実際の学生生活をリアルタイムで覗けるプロダクトです。一方の拠点でスマートフォンに取り付けた魚眼レンズ付きカメラで広角撮影した映像を、もう一方の拠点で自作の双眼鏡に組み込んだスマホで360度パノラマ映像として再現します。このプロダクトを使えば、遠く離れた大学での生活をまるでその場にいるかのように体験できます。

優秀チーム「Echolink」

優秀チーム「Echolink」は、Eubin Baekさん(Science Tokyo 環境・社会理工学院 融合理工学系 学士課程2年)、Kumkab Keeratisiwakulさん(Science Tokyo 環境・社会理工学院 融合理工学系 学士課程2年)、Dang Hoang Binhさん(Science Tokyo 環境・社会理工学院 融合理工学系 学士課程2年)、Shambhava Soodさん(Science Tokyo 環境・社会理工学院 融合理工学系 学士課程2年)の留学生4人で編成されたチームです。「Echolink」は、Science Tokyoや九州工業大学など、実在の大学キャンパスをドット絵で魅力的に再現した探索RPGです。細部まで描き込まれたマップを歩きながら、各大学にまつわる豆知識やトリビア、隠れた魅力を発見できます。世界観を彩る、ちょっとクセのあるNPCたちとの会話も見どころのひとつで、思わずクスッと笑えるセリフが満載です。まるでその大学を実際に訪れているかのような、ワクワクする体験が味わえます。

閉会式

閉会式では、プログラマーの成瀬允宣氏、前出の松田氏、湯舟武龍氏(株式会社ハックツCEO)からコメントをいただき、最後に岡村哲至教授(Science Tokyo 工学院 機械系)が閉会あいさつをして、3日間のプログラムを終了いたしました。

両大学共催での合同ハッカソンは今後も継続的に開催予定です。

参加者コメント

- ハッカソンに参加するのは初めてでしたが、とても充実した時間を過ごせました。与えられたテーマからいかにおもしろいアイデアを出すか、それをいかに実装するか、工夫するのが楽しかったです。ありがとうございました!

- 初めてハッカソンに参加し、今までは1人だけでやってきたことをみんなで協力してやるということで少し戸惑いました。でも、時間の少ない中でアイデアや技術交流などを通して大学同士の親睦も深めることができました。このイベントによって、自分のプログラミング力だけでなくコミュニケーション力も伸ばすことができました。

- ハッカソンに初めて参加して、限られた時間の中でアイデアを実現する難しさと面白さを実感しました。また、九州工業大学の学生ともコミュニケーションを取り、良い刺激を受けました。今後に生かせる貴重な経験になったと思います。

- プログラミング・開発には興味があるものの実行のきっかけがなかったため、今回のハッカソンは良い経験となりました。同じ班の先輩方に多くの助けをいただき、円滑に進めることができました。ありがとうございました!

- ハッカソン自体もいい機会でしたが、審査の間に九州工業大学の方々と交流することができました。普段は他の人と成果を発表し合うことがないため、貴重な機会となりました。

最優秀チームに選ばれた「リンクスコープ」を作成した学生のコメント

永田直希さん(情報理工学院 情報工学系 学士課程2年)

最優秀賞を受賞することができてとても嬉しいです!これはメンバーの活躍とLLMの活用がなければ成し得なかったと思っています。特にScience Tokyoと九州工業大学の混合チームだからこそのアイデアを考えつくことができたのが大きかったです。さらに、大学の講義の中で教わったデザイン思考のフレームワークを使うことで、自由な発想を生かしつつも1つの作品のアイデアとしてまとめることができたのではないかと思っています。

今回のハッカソンのテーマは「越境と交流」でした。両大学間の物理的距離を越えて交流するにはどうすればいいかを考えた時に、そこに望遠鏡があれば自然と覗くのではないか、それを起点に交流することができるのではないかと考えました。そうしてお互いの大学を覗くことができる望遠鏡、名付けて「リンクスコープ」を開発しました。

技術的にも面白いことをしています。望遠鏡は360度覗けるので、カメラ側でも360度全方向の映像を撮る必要があります。しかし360度カメラは安いものでも1万円はするので、使うのは現実的ではありません。そこでスマホに付けられる魚眼レンズで歪んだ映像を撮り、それをリアルタイムで360度カメラのような映像に変換しています。

企画運営の中心メンバーを務めた学生のコメント

中村鼓さん(環境・ 社会理工学院 融合理工学系 学士課程3年)

九州工業大学とScience Tokyoの合同ハッカソンイベントを無事開催できたことを、心から嬉しく思います。今回のテーマは「越境と交流」。地理的に離れた環境の中でも、両大学の交流を促進するような作品を生み出すことを目指しました。どのチームもテーマを的確に捉え、想像力と技術力を発揮し、素晴らしい作品を仕上げていました。また、イベント期間中は懇親会を含め、大学間の垣根を越えて交流を深める学生たちの姿が非常に印象的でした。

私自身、今回のような大規模イベントの運営を担当するのは初めてで、多くの挑戦がありました。特に、スポンサーさまや他大学との連携においては、さまざまな調整が必要となり、試行錯誤の連続でした。異なる立場の関係者の皆さまと対話を重ねながら進める中で、マネジメント力を磨く貴重な機会となり、多くの学びを得ることができました。

本イベントの運営を通じて、多様な視点やアプローチの重要性を改めて実感しました。今後も、融合理工学系の学生として、物事を横断的に捉えながら、複雑で一見解決が難しいと思われる社会課題にも、より積極的に取り組んでいきたいと思います。

最後になりますが、本イベントの開催にあたり、ご支援いただいたスポンサーの皆さま、共同運営を進めてくださったKCLの皆さま、熱意を持って参加してくださった参加者の皆さま、そしてイベントを支えてくださったすべての関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

- 組織名、参加者の職名、所属、学年は全て開催当時のものです

関連リンク

更新履歴

- 2025年6月12日 本文の編集を行いました。

お問い合わせ

〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 Taki Plaza B1 TP-005

大岡山学生支援センター 未来人材育成支援室(学生活動支援窓口)

Tel 03-5734-7629

Email siengp@jim.titech.ac.jp