要点

- タリウム化合物は無味無臭で毒性が強く、中毒事故や殺人などの手段として世界中で報告されていますが、特徴的な臨床症状が乏しく、タリウム中毒を早期から診断することは困難です。

- 研究グループは、タリウム投与により、Na+/K+/2Cl-共輸送体(NKCC2)を介して、腎髄質外層でヘンレ係蹄の太い上行脚にカルシウム結晶を形成し、致死的な急性腎障害を引き起こすことをつきとめました。

- 本研究成果により、原因不明の腎髄質外層に結石を伴う急性腎障害を認めた際には、タリウム中毒を疑うきっかけになることが期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 法医学分野の鵜沼香奈教授らの研究グループは、獨協医科大学腎臓高血圧内科藤乘嗣泰教授、同・先端医科学統合研究施設小川覚之講師らとの共同研究で、タリウム[用語1]中毒ではNKCC2トランスポーターを介して、腎髄質外層でヘンレ係蹄の太い上行脚にカルシウム結晶を形成し、致死的な急性腎障害を引き起こすことをつきとめました。本成果は、10月3日付(米国東部時間)の国際科学誌Archives of Toxicologyに掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

タリウム は、原子番号81の元素で、無色で水に溶けやすい重金属です。医学的には、かつては梅毒や淋病の治療薬などとして使用され、現在は心筋シンチグラフィーなどの核医学検査に使用されています。一方で、タリウム化合物は無味無臭で毒性が強いため中毒事故や殺人の手段などでも用いられます。日本においても、2023年に京都で硫酸タリウムによる殺人被疑事件が報道されました。タリウムは投与ルートに関わらず腎臓で最も高濃度になり、急性および慢性的な障害を引き起こすことが知られていますが、脱毛以外に特徴的な臨床症状がなく、タリウム中毒を初期段階から積極的に疑うことはとても難しいです。また、タリウムが急性腎障害を引き起こすメカニズムについても未だ十分に解明されていません。

研究成果

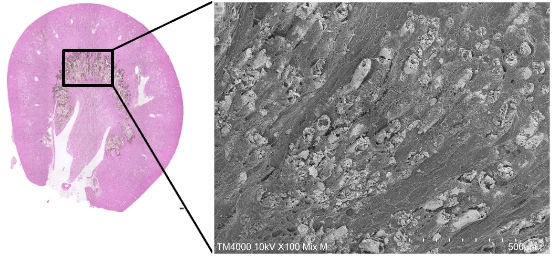

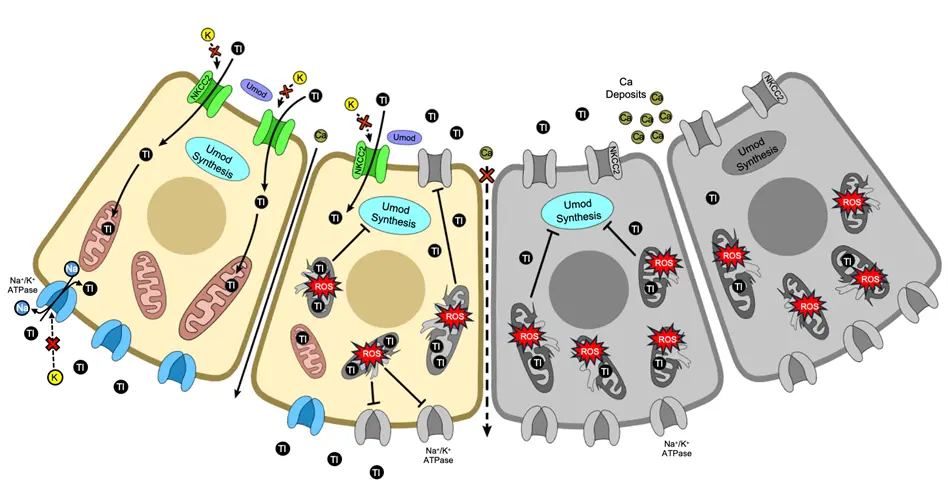

ラットへのタリウム投与により、腎臓の髄質外層でヘンレ係蹄の太い上行脚にカルシウム結晶を形成し、致死的な急性腎障害を引き起こすことを発見しました。また、タリウムはヘンレ係蹄の太い上行脚に蓄積すること、このセグメントにおけるミトコンドリア機能障害とカルシウム再吸収を担うトランスポーター発現が低下することを明らかにしました。さらに、NKCC2トランスポーター[用語2]阻害剤投与により、これらの障害が緩和されることも明らかになりました。以上より、タリウムの再吸収がNKCC2を介して行われ、その結果腎臓の髄質外層におけるカルシウム結晶の蓄積が起こり、急性腎障害が生じることが分かりました。

タリウム蓄積、ミトコドリア機能障害などにより、酸化ストレスが発生し、尿細管トランスポーター発現の低下などが生じ、髄質外層でヘンレ係蹄の太い上行脚にカルシウム結晶を形成し、致死的な急性腎障害を引き起こすことが明らかになりました。

社会的インパクト

昨年日本でも硫酸タリウムを用いた殺人被疑事件が明らかになりましたが、タリウム中毒は疑わない限り早期診断は困難です。本研究では、タリウムがどのようにして急性腎障害を引き起こすかを、特徴的な所見と共に明らかにしました。本研究の成果により、原因不明の腎髄質外層に結石を伴う急性腎障害を認めた際には、見逃されがちな急性期タリウム中毒を疑うことの重要性が示されました。また、NKCC2阻害剤を用いたタリウム誘導性腎障害に対する新たな治療アプローチが期待されます。

今後の展開

本研究の成果により、タリウム中毒の早期診断に、超音波検査、CT検査、LVSEMなどを用いた、新しい診断方法の確立が期待されます。また、ヒトのタリウム中毒でも腎臓に石灰化が見られたという報告がありますので、今後タリウムの人体内での再吸収やそれに伴う腎障害のメカニズムなどの解明を進めることで、医療現場での早期診断や早期治療に貢献していくことができるのではないかと考えています。

付記

この研究は文部科学省科学研究費補助金の支援のもとでおこなわれました。

用語説明

- [用語1]

- タリウム:原子番号81の元素で、無色で水に溶けやすい重金属である。以前は、殺鼠剤・治療薬(梅毒、淋病、痛風)として使用され、現在は、工業用・心筋核医学検査(負荷心筋シンチグラフィ)に使用される。毒性が高く無味無臭で容易に飲食物に混入できるため、“poisoner's poison”として世界中で広く知られている。

- [用語2]

- NKCC2トランスポーター:Na+-K+-2Cl- co-transporterのことであり、Na+、K+、Cl-を同時に輸送するイオントランスポーターである。NKCC1 (SLC12A2)、NKCC2 (SLC12A1)の2つのサブファミリーが存在し、NKCC2は主に腎臓のヘンレ係蹄の太い上行脚に発現する。主な働きとして、細胞内外へのイオン輸送の制御と、それによる電解質バランスと血圧の維持に関与する。

- [用語3]

- 低真空走査電子顕微鏡:LVSEM(Low Vacuum Scanning Electron Microscopy)のことであり、試料の立体画像観察および元素分析を低真空域(6~270 Pa)にて行うことのできる装置である。LVSEMの技術により、通常の病理標本を用いて簡便に3次元観察を行うことが可能となった。

論文情報

- 掲載誌:

- Archives of Toxicology

- 論文タイトル:

- Thallium reabsorption via NKCC2 causes severe acute kidney injury with outer medulla-specific calcium crystal casts in rats

- 著者:

- K Unuma, S Wen, S Sugahara, S Nagano, T Aki, T Ogawa, S Takeda-Homma, M Oikawa, A Tojo

研究者プロフィール

鵜沼香奈 Unuma Kana

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科

法医学分野 教授

研究分野:

法中毒

法医病理

法医学全般

小川覚之 Ogawa Tadayuki

獨協医科大学

先端医科学統合研究施設 講師

研究分野:

疾患分子病態

解剖学・生化学

質量分析・オミクス解析

藤乘嗣泰 Tojo Akihiro

獨協医科大学

腎臓・高血圧内科/血液浄化センター 教授

研究分野:

腎臓内科学

腎病理学・腎生理学

電子顕微鏡

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@ml.tmd.ac.jp