ポイント

- 頚椎症性神経根症に対する標準的な薬物療法(NSAIDs)と、ミロガバリンを追加併用した新たな治療法を、無作為化比較試験により初めて直接比較しました。

- ミロガバリン併用群はNSAIDs単独治療群と比べ、痛みの改善効果が有意に高いことが示されました。

- この結果は、従来の治療で十分な効果が得られなかった患者に対し、新たな薬物治療の選択肢となる可能性を示しています。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 整形外科学分野 脊椎脊髄診療班の平井高志准教授および吉井俊貴教授らの研究チームは、頚椎症性神経根症(CSR)[用語1]による神経障害性疼痛[用語2]を有する患者に対し、非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)による既存治療を継続する群と、NSAIDsにミロガバリン[用語3]を追加して併用投与する群の2群で、142名を対象とした12週間の比較研究を実施しました。

その結果、投与開始時から12週目までのNRS[用語4]の推定変化量は、ミロガバリン併用群で-2.6(95%信頼区間:-3.14~ -2.11)、NSAIDs群で-1.1(95%信頼区間: -1.62~-0.53)となり、両群間の差は-1.5(95%信頼区間: -2.31~-0.80、P<0.001)であり、統計的に有意な差が認められました。

副作用の発現率は、ミロガバリン併用群で38.9%であり、主な副作用は傾眠(23.6%)および浮動性めまい(13.9%)でしたが、その多くは軽度にとどまりました。

以上の結果から、CSRに対するミロガバリンとNSAIDsの併用治療は、CSR患者の疼痛管理における新たな治療選択肢になる可能性が示唆されました。

本成果は、4月11日付で「Pain and Therapy」誌に掲載されました。

背景

頚椎症性神経根症(CSR)は、退行性変化や椎間板ヘルニアにより脊柱管が狭窄し、神経根が圧迫されることで発症する頚椎症です[参考文献1]。CSR患者は、頚部痛や強い片側性の放散痛[用語5]を伴うことが多く、その結果、生活の質(QoL)[用語6]が低下し、日常生活動作(ADL)[用語7]にも支障をきたします。

CSRの治療には薬物による保存療法から手術療法まで幅広い選択肢がありますが、臨床現場では一般的に保存的治療が優先されます。早期に症状が改善する例も少なくありませんが、痛みが慢性化すると保存的治療では十分な効果が得られにくいことが知られています。

CSRの症状は、神経根の圧迫によって生じるため、痛みには侵害受容性疼痛[用語8]と神経障害性疼痛(NeP)の両方が関与していると考えられています[参考文献2-4]。国内における薬物治療では、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)[用語9]が第一選択薬として広く使用されていますが、痛みが残存するケースも多く、その場合は神経障害性疼痛が背景にあると推察されます。

ミロガバリンベシル酸塩(ミロガバリン)は、神経障害性疼痛治療薬として承認され[参考文献5-9]、現在は臨床でも使用されていますが、CSR患者に対するその有効性と安全性を検討した研究はこれまで報告されていません。

そこで本研究では、CSRに起因した神経障害性疼痛に対し、ミロガバリンとNSAIDsの併用療法がNSAIDs単独療法と比較して、どの程度有効かつ安全であるかを検討することを目的としました。

研究成果

本研究は、日本国内の35施設において実施された多施設共同・無作為化・非盲検・並行群間比較介入試験であり、2022年3月から2024年4月にかけて行われました。選択基準を満たし、除外基準に該当しない143名の患者から文書による同意を取得した上で、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による単独治療群(単独群)と、ミロガバリンを追加併用する治療群(併用群)に、1:1の割合で無作為に割り付けました。

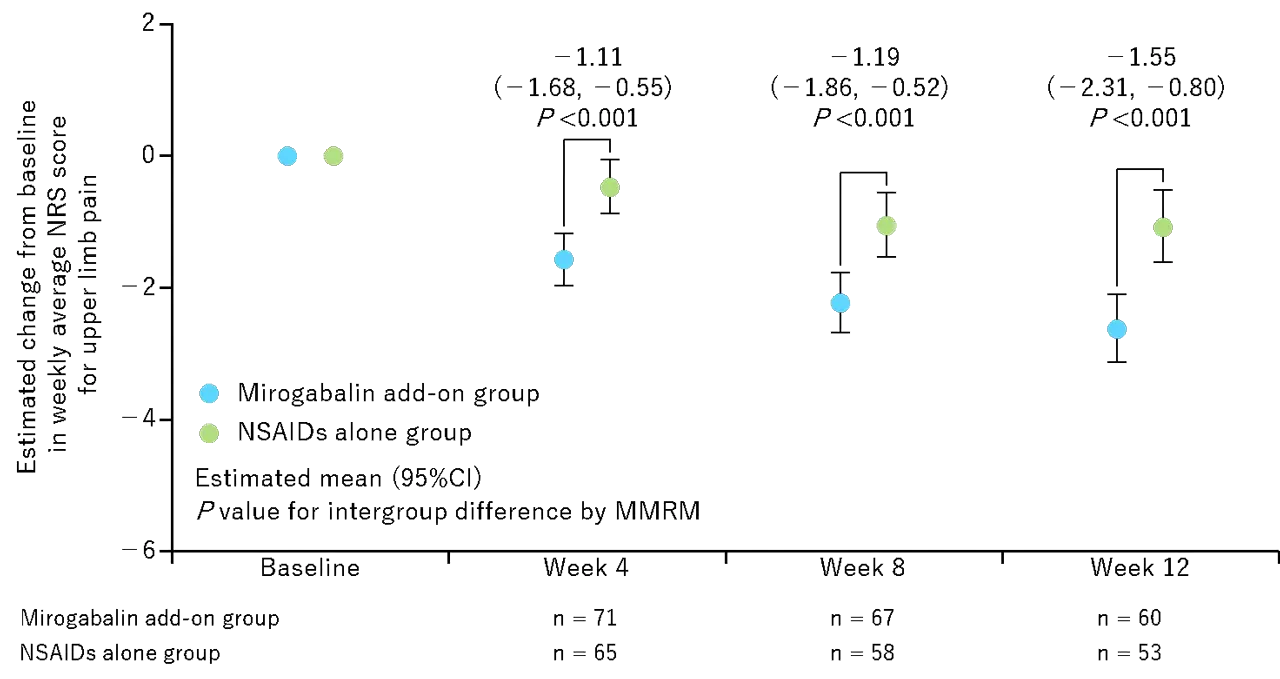

主要評価項目は上肢痛のNRS(Numerical Rating Scale)とし、12週目における投与開始時からの推定変化量は、併用群で-2.63(95%信頼区間: -3.14~-2.11;P<0.001)、単独群で-1.07(95%信頼区間: -1.62~-0.53;P<0.001)でした。両群間の差は-1.55(95%信頼区間:-2.31~-0.80;P<0.001)であり、併用群において有意な改善が認められました。また、4週目および8週目においても、同様に有意差が確認されました(図1)。

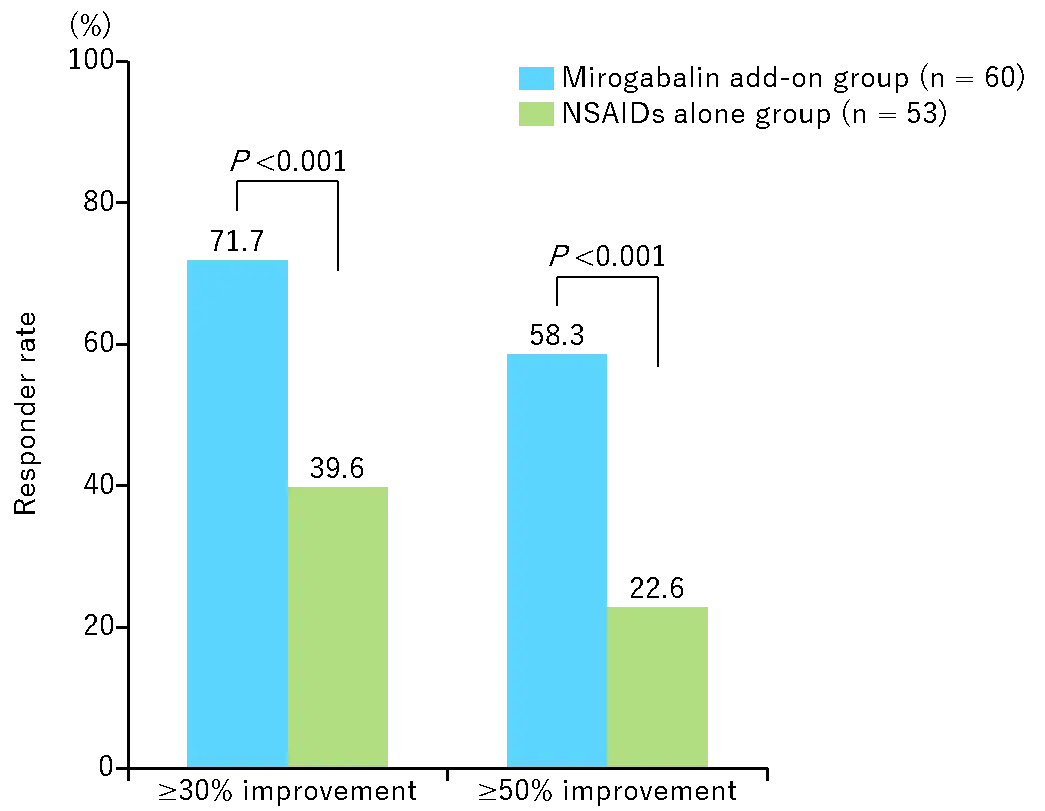

12週目の上肢痛NRSにおけるレスポンダー率(投与開始時と比較して30%以上または50%以上の改善が認められた割合)は、併用群が単独群よりも有意に高い結果となりました。30%以上の改善は併用群で71.7%、単独群で39.6%、50%以上の改善は併用群で58.3%、単独群で22.6%でした(図2)。

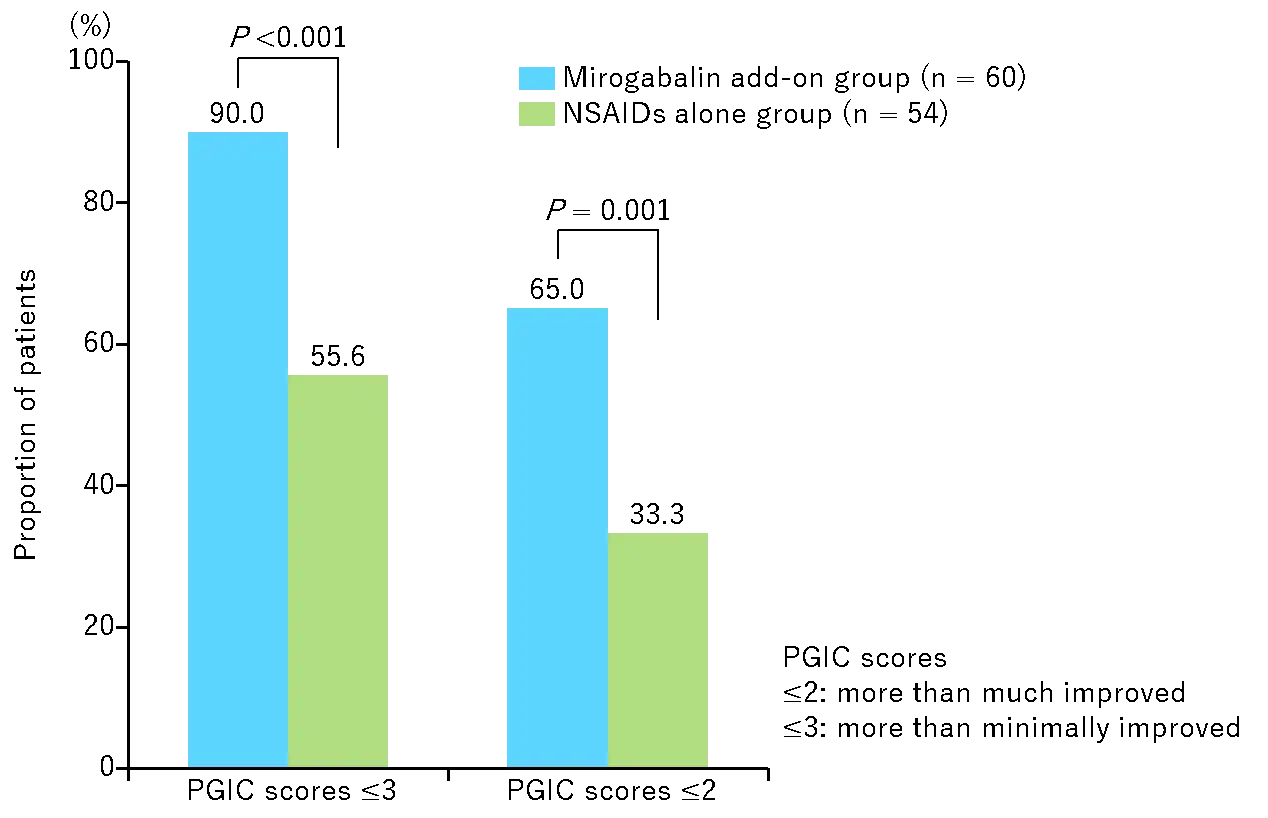

さらに、全般的な改善度を示すPGIC(Patient Global Impression of Change)[用語10]スコアにおいても、併用群の方が高い改善率を示しました。「かなり改善した」以上に該当するPGICスコア≦2の割合は併用群で65.0%、単独群で33.3%、また「軽微な改善」以上に該当するスコア≦3の割合は併用群で90.0%、単独群で55.6%であり、いずれも併用群で有意に高い結果となりました(図3)

副作用の発現率は併用群で38.9%に認められ、主な副作用は傾眠(23.6%)および浮動性めまい(13.9%)でした。これらの多くは軽度であり、新たな副作用は確認されませんでした。

社会的インパクト

本研究は、CSRに対するミロガバリンとNSAIDsの併用治療を前向き無作為化デザインで評価した初の臨床研究であり、その成果は高い科学的意義を有すると考えられます。現在、NSAIDs単独治療が標準的な薬物療法として用いられていますが、本研究の結果からは、ミロガバリンを追加併用することにより、有意な鎮痛効果が得られることが明らかになりました。

この成果は、従来の治療では十分に改善が見られなかったCSR患者に対し、新たな治療戦略を提示するものとなり、今後の臨床現場における治療選択肢の拡大に貢献することが期待されます。

今後の展開

今後は、脊椎領域の他の疾患においても、神経障害性疼痛が関与するケースでは、ミロガバリンの有効性が期待されます。これにより、さらなる疾患群に対しても新たな治療戦略を提案できる可能性があります。

付記

本研究は特定臨床研究として、第一三共株式会社との共同研究で実施しました。

参考文献

- [1]

- The Japanese Orthopaedic Association / The Japanese Society for Spine Surgery. Guidelines for the Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy 2020.

- [2]

- Yamashita T et al. J Orthop Sci 2014; 19; 15–21

- [3]

- Portenoy RK. Neurol Clin 1989; 7; 265–88

- [4]

- Vaillancourt PD et al. Med Clin North Am 1999; 83; 627–42

- [5]

- Kato J et al. Pain 2019; 160; 1175–85

- [6]

- Baba M et al. J Diabetes Investig 2019; 10; 1299–306

- [7]

- Ushida T et al. Neurology 2023; 100; e1193–206

- [8]

- Ushida T et al. Pain Ther 2023; 12; 963–78

- [9]

- Mirogabalin besylate (TarligeⓇ) tablets. Daiichi Sankyo Co., Ltd.; Tokyo, Japan: 2024

用語説明

- [用語1]

- 頚椎症性神経根症:CSR(Cervical spondylotic radiculopathy)

- [用語2]

- 神経障害性疼痛:NeP(Neuropathic Pain)何らかの原因により神経が障害され、それによって起こる痛み

- [用語3]

- ミロガバリン:ミロガバリンベシル酸塩:タリージェⓇ、神経障害性疼痛治療薬

- [用語4]

- NRS:Numerical Rating Scale、患者さんが感じる痛みの強さを0から10の11段階で評価したもの

- [用語5]

- 放散痛:病気の原因部位と離れた部位に現れる痛み

- [用語6]

- 生活の質:QoL(Quality of Life)

- [用語7]

- 日常生活動作:ADL(Activities of Daily Living)

- [用語8]

- 侵害受容性疼痛:ケガや炎症、刺激などによって引き起こされる痛み

- [用語9]

- 非ステロイド性消炎鎮痛薬:NSAIDs(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)

- [用語10]

- PGIC:Patient Global Impression of Change、患者の全般的な状態の変化

論文情報

- 掲載誌:

- Pain and Therapy

- タイトル:

- Efficacy and safety of mirogabalin in patients with neuropathic pain due to cervical spondylotic radiculopathy: Miro-Cens, a randomized, controlled, interventional study

- 著者:

- Takashi Hirai

研究者プロフィール

平井 高志 Takashi Hirai

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 整形外科学分野 准教授

研究分野:脊椎外科 神経障害性疼痛

吉井 俊貴 Toshitaka Yoshii

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 整形外科学分野 教授

研究分野:脊椎外科 脊柱靭帯骨化症