ポイント

- 結晶スポンジ分析法において医薬品として有用な求核性化合物の構造解析は、金属イオンと強く相互作用する性質上困難であった

- 親水的な細孔空間を有し、配位結合と水素結合を組み合わせて効率的な分子捕捉を実現する金属有機構造体(MOF)を開発。求核性化合物の構造決定に成功

- 創薬や天然物化学における高汎用性で迅速・高精度な構造決定に期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の中川智暉大学院生(修士課程)、和田雄貴助教(東京科学大発ベンチャー テクモフ株式会社 ディレクター)、ユーソフ・パベル特任准教授、河野正規教授(テクモフ株式会社 CSO)および慶應義塾大学 薬学部 花屋賢悟 専任講師らの研究チームは、幅広い極性分子の構造解析に利用可能な新たな多孔質材料の金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF)[用語1]を開発しました。

極性分子は医薬品において広く使用されており、本成果により創薬の分野における構造解析研究の加速化が期待されます。

結晶スポンジ法[用語2]は2013年に発表された革新的分析手法で、多孔質材料の中に分子を配列させることにより、サブマイクログラムで原子レベルの精密な分子構造解析が行えるという特長があります。しかし、本手法における長年の課題の1つとして、医薬品として有用な求核性化合物[用語3]への応用がありました。

今回研究チームにより開発された多孔質材料のMOFは親水的な細孔空間を有しており、汎用的な実験条件と少ない試行回数で12種もの求核性化合物の構造決定に成功しました。

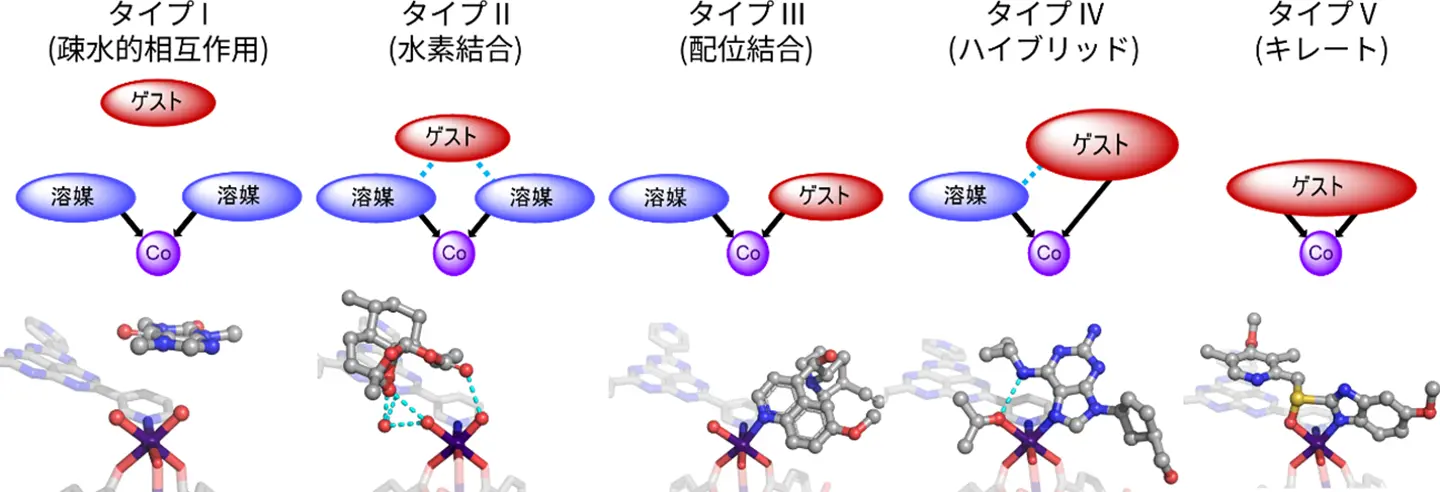

これはMOF中の金属イオンを活用して分子捕捉する方法で、求核性化合物との相互作用形式を分類すると、従来のタイプに加えて、新たに配位結合[用語4]と水素結合[用語5]を組み合わせた4つのタイプが確認されました。また、こうした多様な相互作用パターンをとれることは、幅広い極性化合物の解析につながることも明らかになりました。

本成果により、医薬品として有望であるが微量しか得られなかった未知の化合物群や医薬品開発過程で問題となる微量不純物や微量薬物代謝物の構造解明が可能となり、創薬の加速と新薬開発への大きな波及効果が期待されます。

この研究は、7月31日付で「Journal of the American Chemical Society」誌にオープンアクセスでオンライン掲載されました。

背景

物質の特性を知るためには、その分子の構造の解析が欠かせません。そのため、これまで分子の構造を解明するさまざまな測定法が開発されてきました。しかし、微小量で精密に素早く解析する汎用的な手法は未だ開発されておらず、この構造決定というステップは創薬をはじめとした幅広い領域において研究のボトルネックとなっています。

この問題を解決する技術として2013年に東京大学 藤田誠 卓越教授らの研究グループにより開発された結晶スポンジ法[参考文献1]が注目されています。この手法では、多孔性材料である金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF)の単結晶中に目的分子を取り込ませることで解析します。結晶スポンジ法は、煩雑な単結晶の調製が不要で、取り込みに必要な量はμgスケールと微量であることが特長です。一方で、結晶スポンジ法に主に使用されているMOFの性質に起因して、求核性置換基を有する分子や分子量の大きい中分子などへの応用には制限があり、本手法の課題となっていました。中でも求核性置換基を有する化合物は、MOF構造中の金属イオンと反応しMOFが分解してしまうため、アルカロイド[用語6]など医薬品として重要な塩基性天然物、さらには低分子創薬で大半を占める塩基性の合成医薬品[用語7]など、極性化合物全般において、結晶スポンジ法の適用が著しく制限されていました[参考文献2]。

研究成果

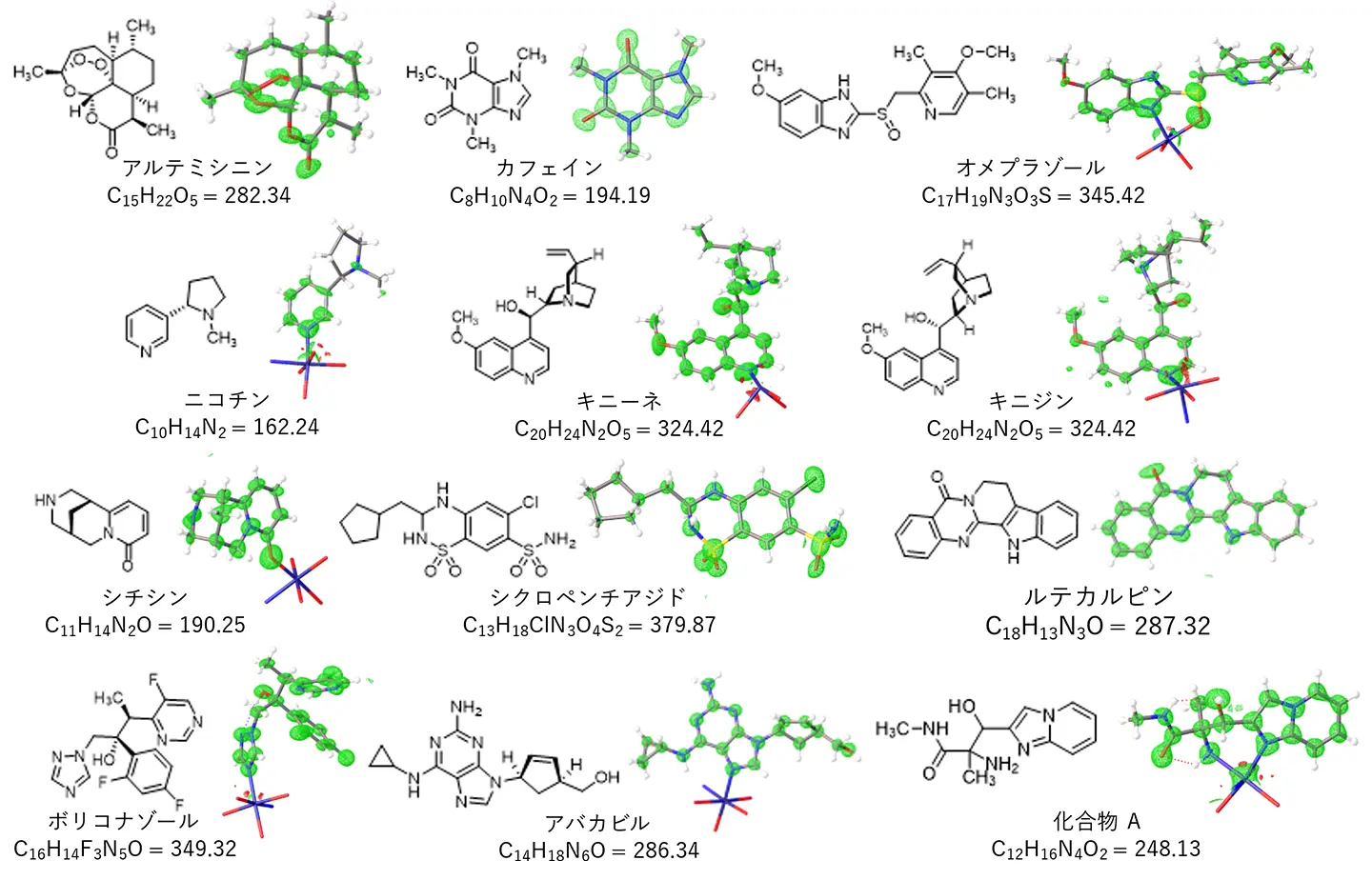

本研究では、ニコチンや市販薬であるキニーネなどのアルカロイド、塩基性合成医薬品であるアバカビルを含む求核性化合物に対して高い耐性を示し安定的に解析できる結晶スポンジ法用のMOFの開発に成功しました。具体的には、従来の結晶スポンジ法用MOFでは解析例が少ないアミノ基やピリジル基、キノリニル基などの求核置換基を有する化合物も、新規MOFは安定的に取り込むことができ、実際に12種類の求核性化合物の構造解析を実現しました(図1)。

この特異的な極性化合物への安定性を調べるため詳細に構造解析を行ったところ、ゲスト分子はMOF構造中に含まれるコバルト(Co)イオン周辺に取り込まれており、Coイオンを中心として従来の疎水的相互作用に加え、新たに4種の相互作用を確認しました(図2)。これら4種の相互作用は水素結合と配位結合という2種類の結合の組み合わせで構成されており、これらの多彩な相互作用パターンにより幅広い極性化合物の取り込みに成功していることがわかりました。また、配位結合や水素結合をするような置換基は限られているため、通常の結晶スポンジ法では区別が難しかったメチル基とアミノ基のように、原子番号が近い元素種も分子間相互作用の有無に基づいて同定できました。

各タイプに対応する分子の例(下図):タイプI)カフェイン、タイプII)アルテミシニン、タイプIII)キニーネ、タイプIV)アバカビル、タイプV)オメプラゾール。

社会的インパクト

本研究の成果である、求核性化合物の安定した取り込みができる新しいMOF材料の開発と、その新しいMOF―ゲスト間相互作用パターンの発見は、これまで未開拓であった微小量極性化合物の解析という領域に、結晶スポンジ法を適用することを可能にしました。

アルカロイドなどの天然物や塩基性合成医薬品などの求核性化合物は医薬品分子の中でも大きな割合を占めています。今回の技術により、天然物の研究や創薬において大きな進歩が期待できます。特に、従来の分析技術では微量すぎて構造が分からなかったような成分や開発途中の合成中間体、合成不純物、薬物代謝物などを迅速・精密に解析できるようになると期待されます。

今後の展開

本研究で発見した水素結合と配位結合を組み合わせた協奏的な取り込み機構を活用し、結晶スポンジ法における対象分子の範囲拡大を目指します。特に、もう1つの大きな適用限界となっている、大きな分子の取り込みなどに適したMOFを継続して研究していきます。

加えて、今回開発したMOFに関しては、東京科学大学発のベンチャーであるテクモフ株式会社や共同研究などを通じ、微量サンプルの構造解析に応用されていくことが見込まれます。

付記

本研究は日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:JP21K18976、JPMJSP2106、JP24K21780、JP25K18046、JP25K01784)、同 学術変革領域研究(A)「メゾヒエラルキーの物質科学」(課題番号:JP23H04878)、同 日中韓フォーサイト事業および旭化成ファーマ、テクモフ株式会社の助成を受けたものです。単結晶X線回折実験は、フォトンファクトリープログラム諮問委員会の承認(課題番号2021G046、2022G621、2024G528)を得て、高エネルギー加速器研究機構(KEK)物質構造科学研究所の放射光実験施設PF-BL5Aにて行われました。中川智暉は東京科学大学 物質・情報卓越教育課程に所属しておりその支援により研究を推進することができています。

参考文献

- [1]

- a)Inokuma, Y.; Yoshioka, S.; Ariyoshi, J.; Arai, T.; Hitora, Y.; Takada, K.; Matsunaga, S.; Rissanen, K.; Fujita, M. Nature 2013, 495 (7442)

b)Lee, S.; Kapustin, E. A.; Yaghi, O. M. Science 2016, 353 (6301), 808–811.

c)Wada, Y.; Usov, P. M.; Chan, B.; Mukaida, M.; Ohmori, K.; Ando, Y.; Fuwa, H.; Ohtsu, H.; Kawano, M. Nat. Commun. 2024, 15 (1), 81. - [2]

- Sakurai, F.; Khutia, A.; Kikuchi, T.; Fujita, M. Chem. – Eur. J. 2017, 23 (60), 15035–15040.

用語説明

- [用語1]

- 金属有機構造体(Metal-Organic Framework: MOF):「金属イオン」と「有機分子」を組み合わせることで構成される、分子サイズの細孔を持つ材料。細孔を有する材料としてはゼオライトやメソポーラスシリカなどが有名であるが、MOFはその細孔の設計性の高さで注目を集めている。細孔を利用し、ガス吸着や医薬品分子の生体内輸送に応用されている。

- [用語2]

- 結晶スポンジ法:2013年に東京大学の藤田誠卓越教授らのグループによって報告された新たな分析手法。通常の単結晶X線回折の場合には、分子が固体全体で規則的に整列した単結晶にX線を照射し、発生した回折X線から分子の構造を解析する。結晶スポンジ法の場合には、規則的に整列した穴(=細孔)をもつMOFに分子を取り込むことで、X線回折による構造解析を可能とする。

- [用語3]

- 求核性化合物:電子密度の高い部分を持ち、電子不足の原子や分子と反応しやすい化合物。アミノ基やピリジル基などを含む分子が代表例で、金属イオンと強く相互作用するため従来の結晶スポンジ法では解析が困難であった。

- [用語4]

- 配位結合:金属イオンと分子が電子を共有して形成する結合。金属イオンが電子を受け取る側となり、分子側から電子対が提供されることで安定な結合を形成する。

- [用語5]

- 水素結合:水素原子を介して分子同士が引き合う結合。水分子が液体として存在するための主要な結合でもあり、生体内における蛋白質の構造維持などに重要な役割を果たす。

- [用語6]

- アルカロイド:主に植物に含まれる窒素を含む有機化合物の総称。キニーネ、モルヒネ、カフェインなど多くの医薬品成分がこれに該当し、強い生物活性を示す物質もあることで知られる。

- [用語7]

- 合成医薬品:天然物由来ではない人工的に化学合成された医薬品。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American Chemical Society

- タイトル:

- Structural Elucidation of Nucleophilic Compounds through Synergistic Coordination and Hydrogen Bonding in a Metal–Organic Framework

- 著者:

- 中川 智暉、和田 雄貴、チェン バン、馬場 大知、花屋 賢悟、小関 雄太、浅野 龍二、青木 勝之、ユーソフ パベル、河野 正規

- DOI:

- 10.1021/jacs.5c07192

研究者プロフィール

中川 智暉 Tomoki NAKAGAWA

東京科学大学 理学院 化学系 大学院生(修士課程2年)

研究分野:金属有機構造体、単結晶X線回折

和田 雄貴 Yuki WADA

東京科学大学 理学院 化学系 助教

テクモフ株式会社 ディレクター

研究分野:結晶学、錯体化学、金属有機構造体

花屋 賢悟 Kengo HANAYA

慶應義塾大学 薬学部 専任講師

ユーソフ パベル Pavel USOV

東京科学大学 理学院 化学系 特任准教授

研究分野:金属有機構造体、電気化学、触媒

河野 正規 Masaki KAWANO

東京科学大学 理学院 化学系 教授

テクモフ株式会社 CSO

研究分野:結晶学、錯体化学、超分子化学