ポイント

- 大気下で作製できる水系準固体電解質を開発し、リチウムイオン準固体電池として室温にて高速駆動させることに成功

- 開発した水系準固体電解質は可燃性有機溶媒を一切含まず、安全性に優れる

- ドライルーム・高温焼結・有機溶媒を必要としないことから、低消費エネルギープロセスかつ低環境負荷に貢献

- 使用済み電池を水に戻すことで活物質を直接回収し、地政学リスクの高いコバルト等の材料を直接リサイクル可能

概要

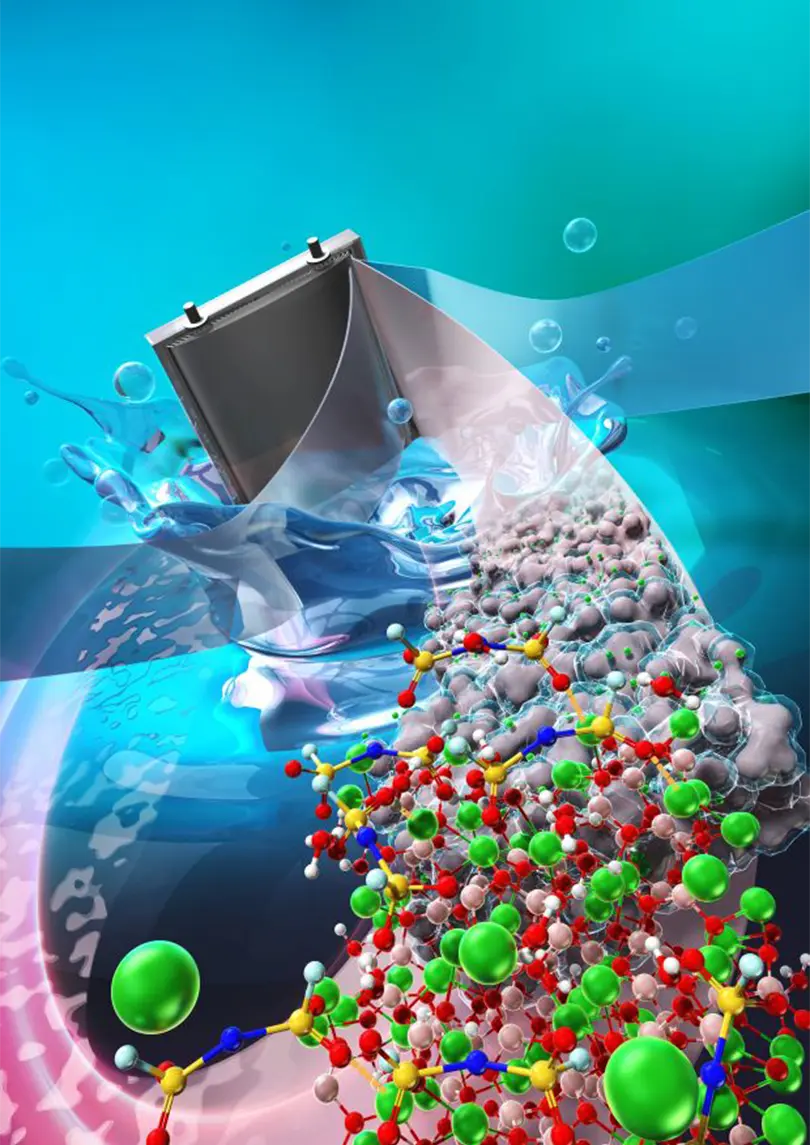

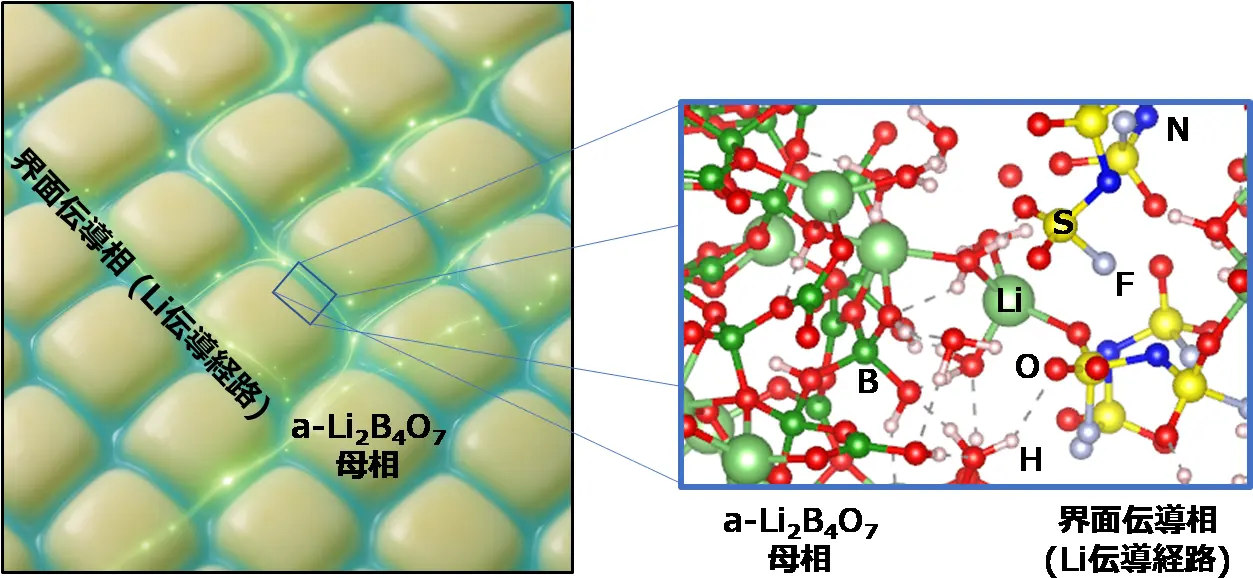

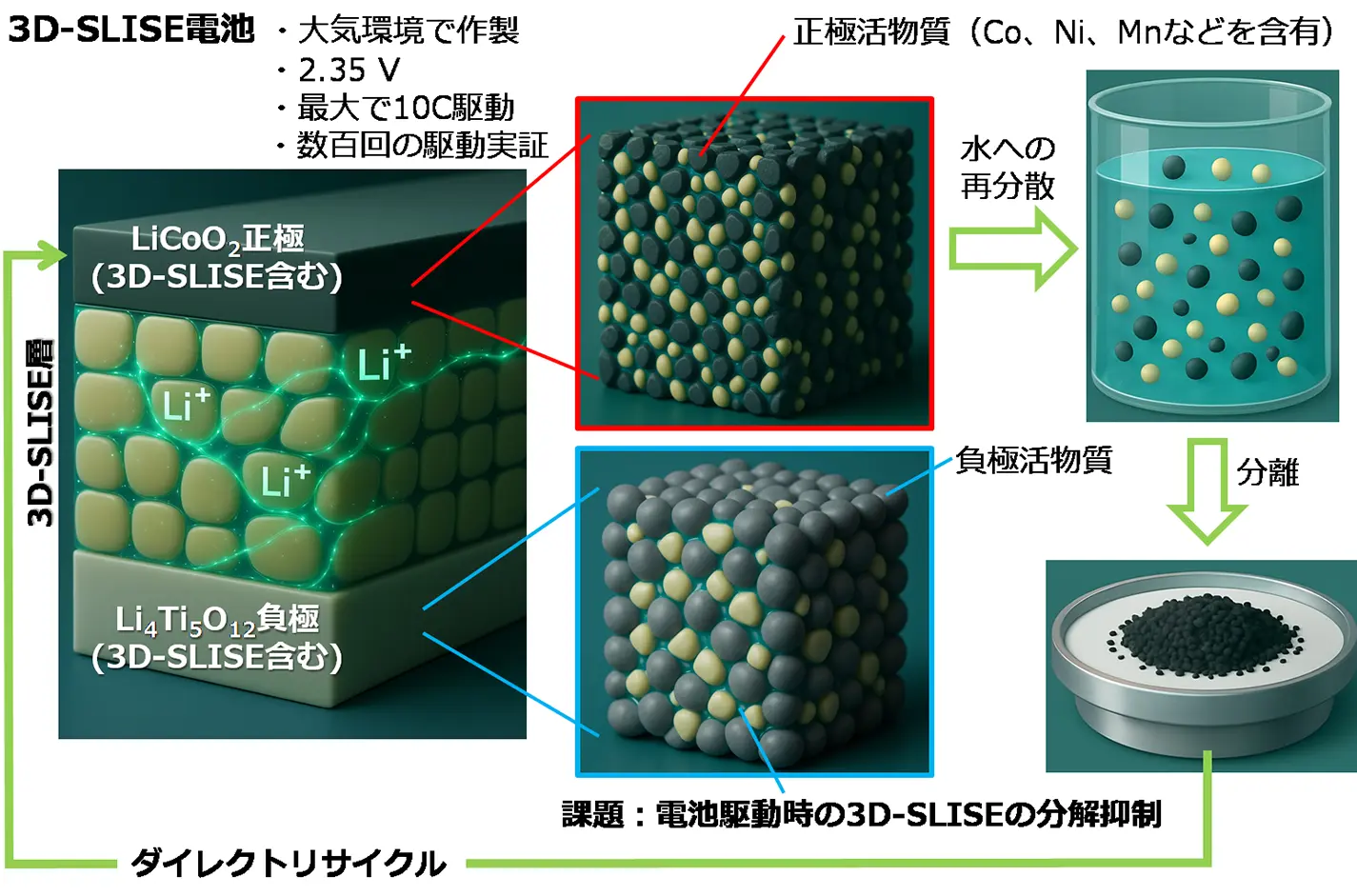

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の白鳥洋介特任教授と安井伸太郎准教授らの研究チームは、水と非晶質四ホウ酸リチウムによるスライム化反応界面にリチウム塩Li(FSO2)2N(LiFSI)を介在させることで、リチウムイオン伝導経路が内部に3次元的に広がる準固体電解質(3D-SLISE[用語1])の合成に成功しました。3D-SLISEは、機械学習により見出されたやわらかい非晶質(amorphous)四ホウ酸リチウム(a-Li2B4O7)を母相として、セラミックス合成技術と分散塗布技術を駆使して、複合化という新しい視点を取り入れることで実現しました。作製した3D-SLISEを一般的な正極活物質LiCoO2および負極活物質Li4Ti5O12と組み合わせて準固体電池を作製し、その性能を評価したところ、室温3C[用語2]において400回を超える駆動を達成しました。

3D-SLISEは容易に水へ再分散するため、使用済み電池から活物質を直接回収できます。これは従来の金属を抽出するリサイクルとは異なり、直接材料を回収し利用できる “ダイレクトリサイクル[用語3]”の実現を意味しており、電池材料の循環利用社会を支えるコア技術となる可能性を秘めています。本研究で作製された電池はセパレーター[用語4]も可燃性電解液の注入工程も必要としない世界初の水系準固体リチウムイオン電池です。製造時にドライルームやグローブボックスなどの厳しい環境制御が不要であり、製造コストの大幅な低減も期待されます。

本成果は、7月9日付の「Advanced Materials」誌に掲載されました。

背景

リチウムイオン電池は私たちの生活に欠かせない動力源ですが、現在使用されているリチウムイオン二次電池の多くは電解質に可燃性の有機溶媒が使用されており、安全面が問題視されています。この観点から、電解質に有機溶媒を使用せず安全に利用できる電池(水系電解質電池、全固体電池など)の開発が急速に進められていますが、電池駆動においてさまざまな技術的およびコスト的問題点を抱えており、乗り越えなければならない壁が数多く存在します。

本研究チームは、水系で構成される新しい電解質の開発を行ってきました。水系材料のメリットは可燃性液体を含まないために安全が担保できること、さらに大気下で扱えるため製造コストを抑制できることが考えられます。しかしながら、水を使用すると電池を駆動した際に電解質の分解、いわゆる水の電気分解が起こるために、リチウム基準で2 Vを超える電池電圧設計が困難になることが知られています。私たちはスライムの科学[参考文献1]に着目して水の分解を抑制し、新しい準固体電解質(3D-SLISE、図1)を開発しました。

研究成果

本研究で作製した「非晶質Li2B4O7-LiFSI-H2O」から構成される水系複合準固体電解質(3D-SLISE、図1)は、>1 mS/cmのイオン伝導性を示します。非晶質Li2B4O7と水のスライム化反応[参考文献1]により、Liイオンの高い伝導性と素材界面の優れた密着性を両立する「準固体界面」が形成されます。この3D-SLISEを用いることで、全ての電池作製プロセスを大気中で行うことができるようになりました。作製した電池(3D-SLISE電池、図2)は最大で10Cの条件にて高速駆動すること、3C条件下で400回以上駆動することを確認しました。さらに、電池評価後の正極を水に再分散することでコバルトなどの希少元素を含む正極活物質を直接回収できることを確認しました。不良品や使用済み電池から高価な正極活物質を直接分離回収して再利用する「ダイレクトリサイクル」プロセスの可能性を示す結果です。

社会的インパクト

本研究で見出された新しい水系準固体電解質「3D-SLISE」を用いた電池は、現状で約2.35 Vでの動作を実現しています。今後、LFP電池[用語5](動作電圧 約3.3 V)の電圧に近づくことができれば、エネルギー密度やコストの面から既存電池の代替となる可能性が見えてきます。さらに、3D-SLISEは高い安全性と優れたリサイクル性を備えており、製造現場における作業者の健康リスクを軽減するとともに、製造プロセスの簡素化によるコスト削減も見込まれます。これらの特性により、3D-SLISEは「安全・持続可能な電池循環社会」の中核技術としての普及が期待され、定置用電源としての利用が広がることが予想されます。なかでも、電力需要の急増が続くデータセンター向けの蓄電池用途などにおいて、3D-SLISE電池が有力な選択肢となる可能性があります。

今後の展開

正極と負極の活物質を無駄なく活用できる理想的な条件で電池駆動中の3D-SLISEの分解がほとんど起こらなくなると、1万回を超える駆動が可能になり、いよいよ本技術の実用化が現実味を帯びてきます。水系電池における最大の課題である「負極界面における水分子の分解抑制」が、今後の技術展開において大きな鍵を握っています。本研究チームは現在、その劣化メカニズムの解明に取り組んでおり、対策技術の構築による高寿命・高電圧型水系準固体電池の確立を目指しています。さらに、技術開発と並行して3D-SLISE電池を軸とした持続可能な社会の構築に挑戦していきます。

付記

本研究は、NEDO官民による若手研究者発掘支援事業(JPNP20004)、JST研究成果最適展開支援プログラムA-STEP(JPMJTM20CR)、科学研究費助成事業(JP22K1888)、公益社団法人村田学術振興・教育財団研究助成、Green Transformation Initiative, ZC, Institute of Science Tokyo(Science Tokyo GXI)、文部科学省国際・産学連携インヴァースイノベーション材料創出プロジェクト(出島プロジェクト)、HPCI システム利用研究課題(hp210046、hp220227、hp230307)の支援によって実施されました。

参考文献

- [1]

- a) E.Z. Casassa, A.M. Sarquis, C.H. Van Dyke, Chem. Edu. 1986, 63, 57; b) B. Rohrig, Chem. Matters. 2004, 22, 13; c) K. Parida, V. Kumar, W. Jiangxin, V. Bhavanasi, R. Bendi, P.S. Lee, Adv. Mater. 2017, 29, 1702181

用語説明

- [用語1]

- 3D-SLISE:3D-Slime Interface Quasi-Solid Electrolytesの略称。

- [用語2]

- 3C:充電および放電の電流値(時間)をCレートといい、電池の理論容量を1時間で満充電または満放電させる時の電流値を1Cとする。3Cは、20分で満充電、満放電させる時の電流値であることを意味する。

- [用語3]

- ダイレクトリサイクル:活物質を金属元素に戻さずに構造体のままでリサイクルする手法。例えばLiCoO2の場合、従来のリサイクルではCoメタルとして回収し再度LiCoO2を合成するが、ダイレクトリサイクルの場合はLiCoO2そのものを回収して再利用することができる。

- [用語4]

- セパレーター:正極と負極の接触を防ぎ、リチウムイオンが行き来できるようにするための隔壁。主にポリオレフィン系樹脂が用いられている。

- [用語5]

- LFP電池:リン酸鉄リチウム(LiFePO4)を正極として用いた有機電解液リチウムイオン電池の略称。

論文情報

- 掲載誌:

- Advanced Materials

- タイトル:

- Borate-Water-Based 3D-Slime Interface Quasi-Solid Electrolytes for Li-ion Batteries

- 著者:

- Yosuke Shiratori, Kenta Watanabe, Kengo Saito, Ryota Sato, Yukihiro Okuno, and Shintaro Yasui

研究者プロフィール

白鳥 洋介 Yosuke SHIRATORI

東京科学大学 総合研究院ゼロカーボンエネルギー研究所 特任教授

研究分野:物理化学、材料化学、環境エネルギー材料、電子セラミックス、カーボンナノチューブ、二次電池材料、水系準固体電池

安井 伸太郎 Shintaro YASUI

東京科学大学 総合研究院ゼロカーボンエネルギー研究所 准教授

研究分野:無機材料・物性、セラミックス合成、機能性酸化物材料、エネルギー変換材料、蓄エネルギー材料、強誘電体材料、二次電池材料、電気化学、放射光実験

関連リンク

東京科学大学 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所

准教授 安井 伸太郎

- Tel

- 03-5734-3060