どんな研究?

「脂肪」と聞くと、多くの人は余分なもの、できれば減らしたいものと考えるかもしれません。でも実は、脂肪組織には白色脂肪組織と褐色脂肪組織の2種類があり、それぞれ異なる役割で私たちの健康を支えています。

白色脂肪組織は、余ったエネルギーを貯めこむ「倉庫」のような存在です。一方、褐色脂肪組織(BAT)は、量が非常に少ないのですが、栄養を使って熱を生み出す「ストーブ」のような働きをし、病気の予防にも関わる重要な組織です。

これまでの研究で、BATは男性よりも女性の体で活発に働いていることがわかっていました。たとえばマウスでは、メスのBATの方が活性が高いことが確認されています。人間でも、女性のBATは男性より活性が高く、糖尿病や心臓病などの生活習慣病になりにくい傾向があります。

男女で肥満の割合に大きな差がないにもかかわらず、女性の方がこうした病気にかかりにくいのはなぜなのか?この違いの背景には、体の仕組みに何らかの性差があると考えられてきました。

その手がかりとして注目されたのが、「PGC-1α(ピージーシーワンアルファ)」という分子です。PGC-1αは、細胞の中のミトコンドリアの働きを調節する「エネルギー管理役」として知られる重要なタンパク質です。東京科学大学(Science Tokyo)の山田哲也(やまだ・てつや)教授の研究チームは、このPGC-1αが女性のBATにどのように働いているのかを詳しく調べました。

ここが重要

研究チームは、PGC-1αを持たないマウスを使い、オスとメスでその影響を比較しました。すると、PGC-1αがないことで大きな変化が起きたのはメスのBATだけでした。

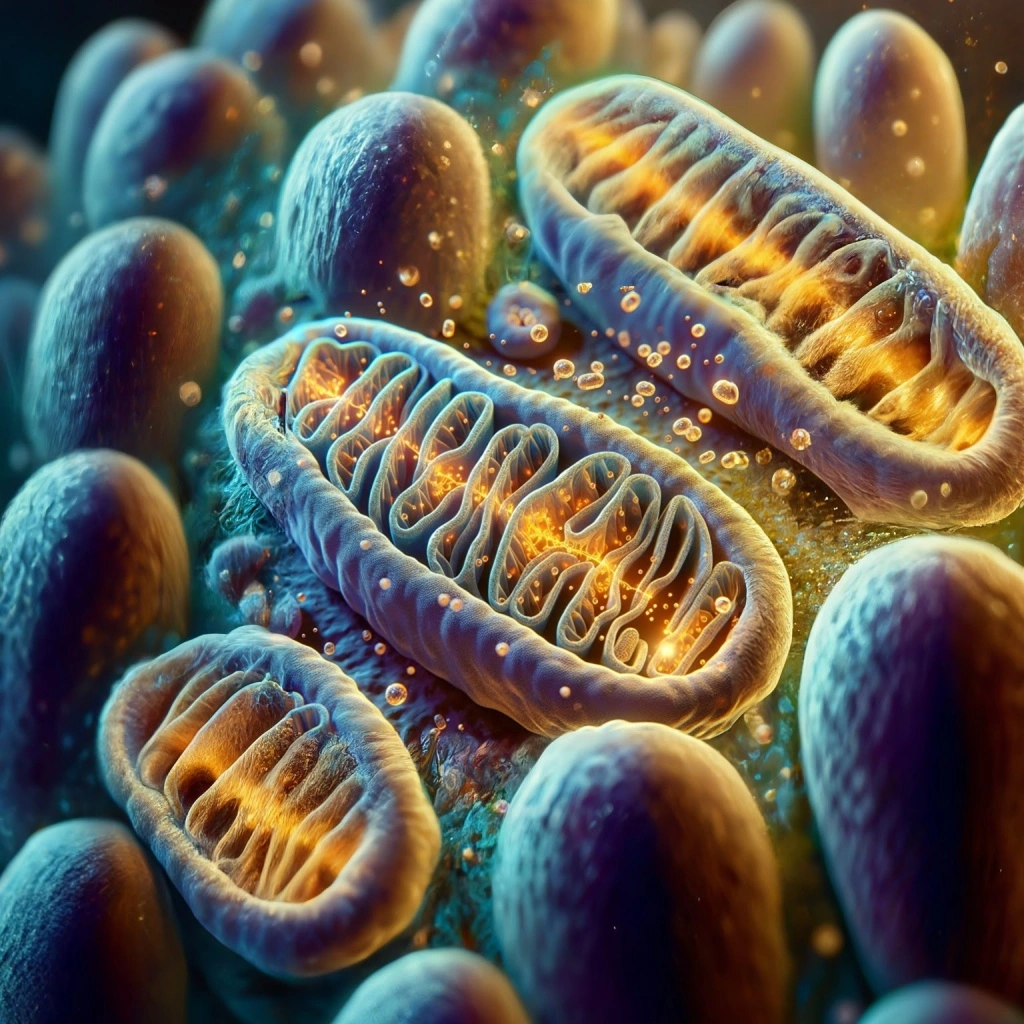

通常、メスのBATには、内部にひだの多い大きなミトコンドリアが豊富に存在し、効率よくエネルギーを生み出しています。ところが、PGC-1αを失うと、ミトコンドリアの構造が壊れ、エネルギーをつくる力が弱まってしまったのです。一方、オスのBATではそのような変化はほとんど見られませんでした。さらに、エネルギー代謝に関わる物質もメスで大きく減少しており、PGC-1αが女性のBATのエネルギー産生を支える中心的な存在であることがわかりました。

研究チームはさらに詳しく解析を進め、PGC-1αが脂肪酸合成を調節する転写因子と連携し、ミトコンドリア膜の脂質合成を担っていることも明らかにしました。加えて、PGC-1αは女性ホルモン「エストロゲン」と協力してBATの働きを高めており、脂質合成とホルモン応答という2つの仕組みが重なって、女性のBATをより活発にしていることがわかりました。

今後の展望

この研究成果は、女性が糖尿病や心臓病になりにくい理由を解き明かすヒントとなると考えられます。特に注目すべきは、こうした体を守る仕組みが、閉経後に急速に弱まることが知られている点です。今回の研究で明らかになったPGC-1αとエストロゲンの連携は、その背景を説明できる可能性があります。

この仕組みを応用すれば、閉経後の女性に多く見られる病気に対して、新しい予防法や治療法を開発が期待できます。また、性別による体の違いを踏まえた医療(性差医療)の発展にも貢献する成果といえるでしょう。

研究者のひとこと

脂肪は「余分なエネルギーの貯金」と思われがちですが、実は、近年の研究で、「エネルギーを消費する」種類の脂肪もあり、とても大切な役割を担っていることがわかってきました。今回の成果で、女性の体が持つ特別な代謝システムが少しずつですが、解き明かされてきました。

将来は、人間の体の仕組みをさらに深く理解し、一人ひとりの性別や体質に合った病気の予防や治療につなげていきたいと考えています。

(山田哲也:東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 分子内分泌代謝学分野 教授)

山田哲也教授(最前列左から3人目)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口