概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 地球生命研究所(ELSI)の関根康人教授は、岡山大学大学院環境生命自然科学研究科(博士前期課程)の佐古貴紀さん(高知大学理工学部卒業生)、高知大学理工学部の長谷川精准教授、岡山大学惑星物質研究所のルジ・トリシット准教授、イタリア・ダヌンツィオ大学惑星科学研究大学院の小松吾郎准教授(千葉工業大学惑星探査センター 客員主席研究員)らの研究グループと、火星周回衛星から得られた衛星画像を探索し、地下氷の存在により形成される周氷河地形[用語1]の分布を調べ、火星中緯度で地下氷が豊富に存在する場所を精密に推定することに世界で初めて成功しました。

現在の火星は極寒乾燥な環境からなり、地表に液体の水は存在しません。しかし地下数十cm〜数mには、永久凍土[用語2]の形で多量の水氷が存在していると考えられています。この浅部地下氷は、2040年代に計画されている火星有人着陸探査の際に、飲料や燃料の形で水資源として利用可能です。そのため有人探査が可能な火星のなるべく低緯度域に、浅部地下氷が豊富に分布する場所を正確に把握することが求められていました。

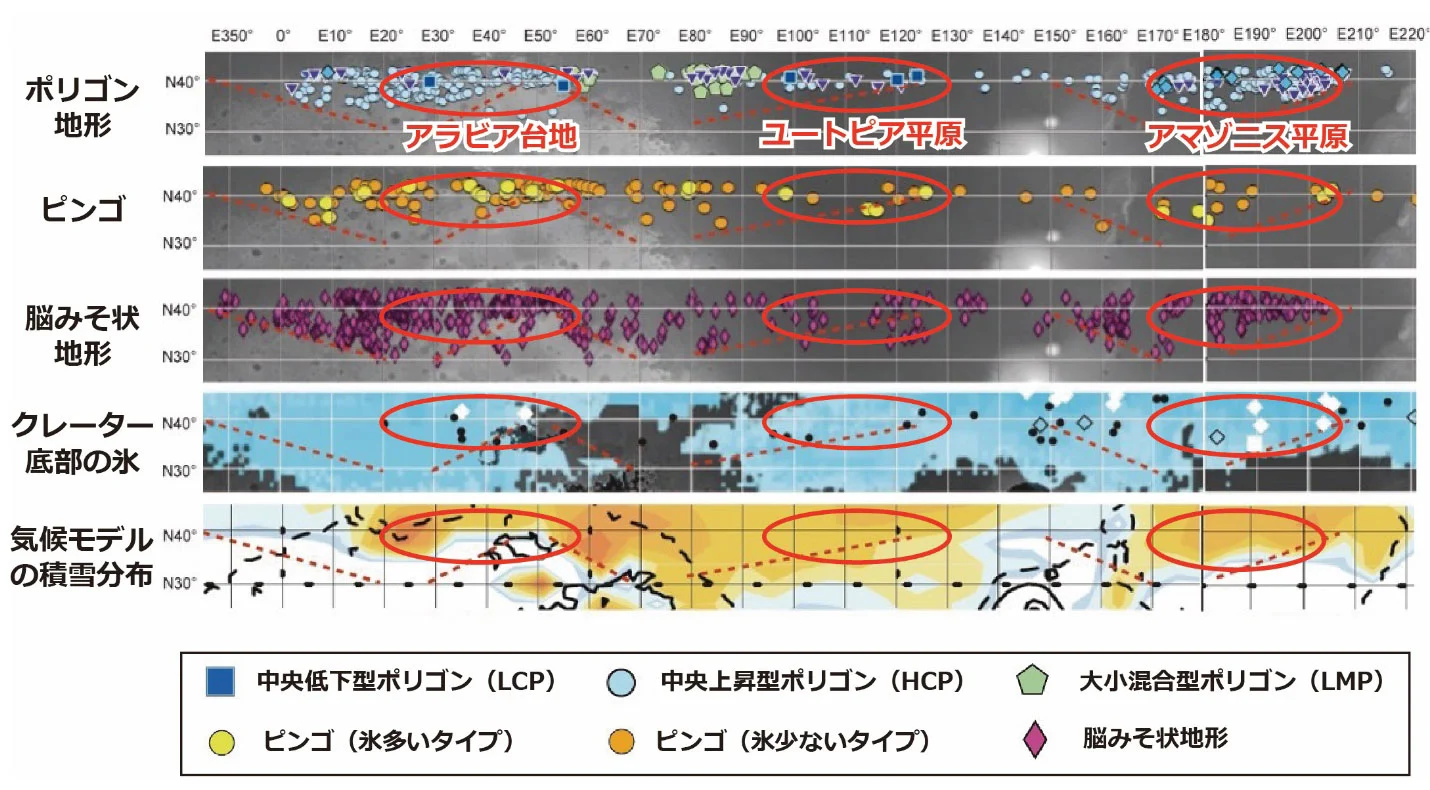

そこで同研究グループは、地球の永久凍土地帯に広がる「周氷河地形」に着目し、米国航空宇宙局(NASA)の火星周回衛星「マーズ・リコネッサンス・オービター[用語3]」で撮像された高解像度衛星画像(HiRISE[用語4])を用いて表層地形を観察し、有人探査候補地の北半球中緯度域(N30°〜42°)において、地下氷が豊富に存在する場所を探索しました。その結果、アラビア台地、ユートピア平原、アマゾニス平原の領域に周氷河地形が多数分布し、浅部地下氷が豊富に存在する可能性が高いことを明らかにしました。本研究で明らかになった周氷河地形の分布領域は、隕石衝突により形成された新しいクレーターの底部で地下氷の露出が確認されている場所や、気候モデル[用語5]により推定された多量の降雪がある場所とも一致しており、この場所を将来の火星有人探査時の着陸候補地として提案しました。

この成果は、米国地球科学連合が発行するオープンアクセス科学誌「Journal of Geophysical Research: Planets」に2024年12月30日付けで掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

ポイント

- 火星周回衛星で撮像された衛星画像を利用して、地球の永久凍土帯に見られる周氷河地形の分布を探索し、火星中緯度域の浅部地下に氷が豊富に存在する場所を精密に推定した。

- 周氷河地形の分布は、隕石衝突で形成された新しいクレーターの底で地下氷の存在が確認されている場所や、気候モデルにより推定された多量の降雪がある場所と一致した。

- 火星の浅部地下氷は有人着陸探査時の水資源として利用可能であり、本研究で明らかにした地下氷が豊富に存在する場所を、将来の火星有人探査時の着陸候補地として提案した。

背景

現在の火星は極寒乾燥な環境からなり、地表に液体の水は存在しません。しかし、約40億年前の火星は、北半球に大きな海が広がる温暖湿潤な環境だったと考えられています。この太古の火星に存在した海水の一部は、現在でも火星の中・高緯度域の浅部地下(地下数十cm〜数m)に、永久凍土の形で多量の水氷として保存されていると考えられています。実際に、火星表面に隕石が衝突することで最近形成された新しいクレーターには、クレーター底部に氷が露出していることが、衛星観測によっても確認されています。このクレーター底部の氷が見つかっている場所をみると、北緯30°〜42°辺りが火星の地下氷分布の南限に当たると考えられています。

この火星の浅部地下に存在する水氷は、2040年代に計画されている火星の有人着陸探査において、非常に有用な水資源になります。飲料として利用できることに加え、化学反応させて水素と酸素に分けて、移動車輛やロケットの燃料として利用することもできるからです(図1参照)。

そのため将来の火星有人探査で利用可能な浅部地下氷が、どこに、どれだけ分布しているのかを把握することが求められています。有人着陸探査の際には、太陽光発電による電力供給を考えると、太陽光エネルギーを得られやすい、できるだけ低緯度側で探査を行う必要があります。一方で、上述したように地下氷分布の南限は北緯30°〜42°辺りになると予想されます。そこで、その緯度範囲で、どの場所に浅部地下氷が豊富に存在するかを把握できれば、有人探査の着陸候補地を計画する上でとても有益な情報となります。

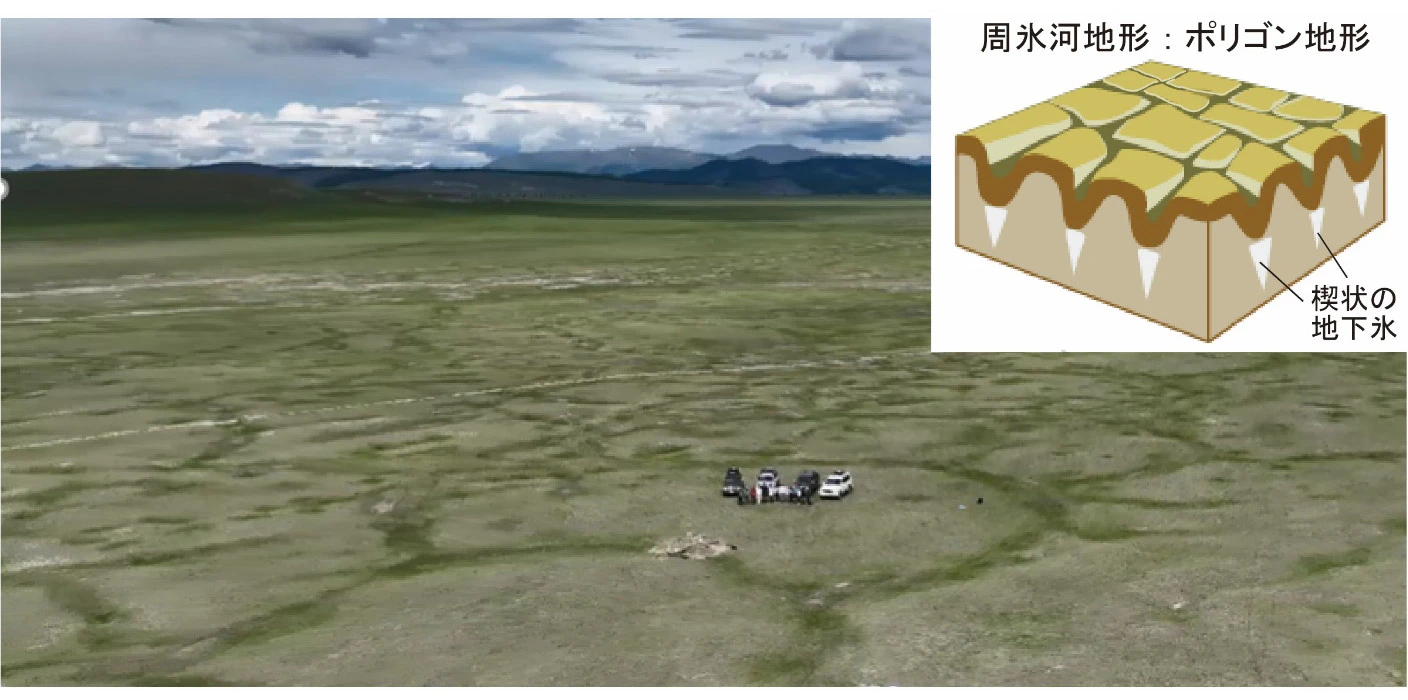

火星中緯度域の浅部地下氷の分布を把握するために、我々は「周氷河地形」と呼ばれる特殊な地形(図2、3)に着目しました。

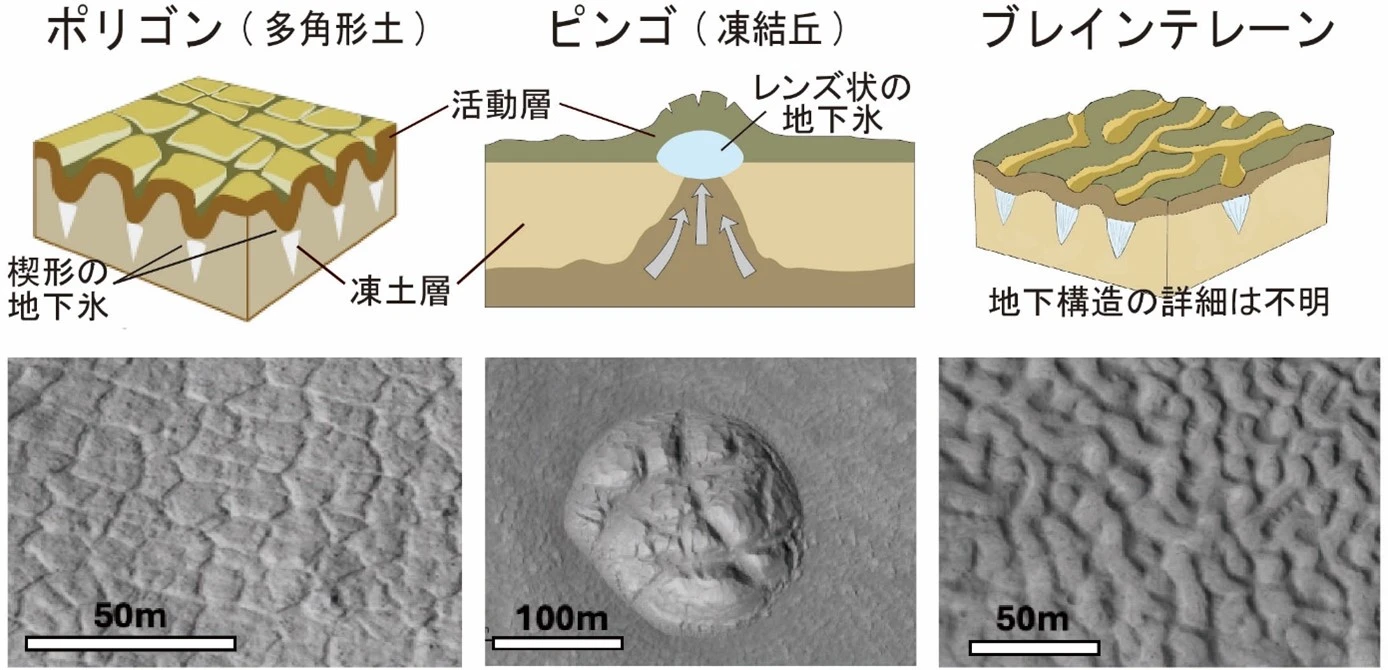

地下氷の存在で形成される地形:周氷河地形

周氷河地形(図2)は、地球では特に永久凍土地帯に発達します。永久凍土はアラスカ、カナダ、ロシア、モンゴル北部などの寒冷地に主に分布しており、最近では地球温暖化による永久凍土の融解も社会問題となっています。火星の中・高緯度域にも、地球の周氷河地形と形状が類似した地形が発見されており、地球と同様に、地下氷の存在によって形成される地形であると推定されています。本研究では、火星を周回するNASAの探査機「マーズ・リコネッサンス・オービター」に搭載されている超高解像度カメラ「HiRISE」を用いて撮影された衛星画像、4,789枚を詳細に観察、周氷河地形の分布を調べました。本研究で着目した火星の周氷河地形は、「ポリゴン地形(多角形土)」「ピンゴ(凍結丘)」「ブレインテレーン(脳みそ状地形)」という3種類の地形です(図3)。これらの地形は、火星の浅部地下に氷が豊富にある場所の手がかりとなります。

ポリゴン地形(多角形土)は、直径が10〜20 m程の多角形の地形です。(ⅰ)冬季に地下の水分が凍結・膨張して亀裂が発達する、(ⅱ)夏季に氷が融解して亀裂部の水分量が増加する、(ⅲ)冬季に再び亀裂内の水分が凍結し、氷の体積が膨張して楔状氷(ice-wedge)が発達するというプロセスで形成されると考えられています。

ピンゴ(凍結丘)は、地下にレンズ状の氷が発達し、地表を押し上げることにより形成される、マウンド状の地形です。高さ数mから100 mほどで、頂上に亀裂が見られるのが特徴です。

ブレインテレーン(脳みそ状地形)は、その名の通り、脳みその表面のような形をした地形で、火星中緯度域に多く見られますが、どういったプロセスで形成されるか完全には解明されておらず、氷河作用と周氷河作用が複合的に関与して形成されたと考えられています。

周氷河地形の中でも特に、ポリゴン地形は、地下氷の量によって地表の形状が変化することがわかっており、地下氷の存在だけでなく、存在量まで推定することができる表層地形として特に重要な手がかりとなります。例えばアラスカのポリゴン地形の研究により、楔状氷(ice-wedge)の発達によって、最初はポリゴン地形縁部の亀裂部が盛り上がった形状「中央低下型ポリゴン(LCP:Low centered polygon)」が形成されること、その後、地下氷が減少していく過程で亀裂部が凹んでいき、「中央上昇型ポリゴン(HCP:High centered polygon)」に変化することが分かっています。

またカナダのポリゴン地形の研究により、更に地下氷の減少を経験すると、ポリゴン地形縁部の凹みが大きくなっていき、50 m程の大きなポリゴン地形と10 m程の小さなポリゴン地形が混在する、「大小混合型(LMP:Large mixture polygon)」に変化することも分かっています。本研究の結果、火星にも同様なLCP、HCP、LMPの3つの形状に類似したポリゴン地形が見られることがわかり、その分布の違いから、特に地下氷が豊富に存在する場所を推定しました。

火星中緯度の周氷河地形の探索結果

高解像度衛星画像(HiRISE)を観察した結果、ポリゴン地形、ピンゴ、脳みそ状地形の3つの周氷河地形は、主に北緯35°以北で確認され、良く似た分布をすることが分かりました(図4)。

具体的には、東経0°〜60°のアラビア台地、80°〜125°のユートピア平原、160°〜210°のアマゾニス平原の領域で、特に3つの周氷河地形が密集して分布していることが明らかになりました。一方、西半球(東経230°〜350°)では周氷河地形が少ないことも明らかとなりました。この周氷河地形の分布は、クレーター底部に氷が露出した場所や、気候モデルで推定されている積雪量の多い場所の分布ともよく似ていました。

また上述したように、ポリゴン地形は地下氷の存在量や、減少(消耗)により形状が変化します。火星中緯度域のポリゴン地形の形状毎の分布の違いに注目すると、火星のポリゴン地形の多くは「中央上昇型ポリゴン(HCP)」でしたが、東経70°〜95°のユートピア平原の西部には、「大小混合型ポリゴン(LMP)」が特に多く分布していることがわかりました。このタイプは、カナダ極北に見られる、地下氷が減少したタイプのポリゴン地形と類似しており、ユートピア平原の西部では、過去から現在にかけて、地下氷量が大きく減少した可能性があることが分かりました。

一方で、地下氷量が多いタイプである「中央低下型ポリゴン(LCP)」 が分布する領域も幾つか見られました。そこで「中央低下型ポリゴン(LCP)」 が分布する、東経20°〜60°のアラビア台地、95°〜125°のユートピア平原、170°〜210°のアマゾニス平原の3つの領域に、地下氷が豊富に存在することが明らかになり、将来の火星有人探査時の着陸候補地として提案しました。

今回の火星中緯度の浅部地下氷分布に関する研究結果は、将来の有人火星探査の着陸候補地を決定するための重要なデータとして活用されると期待されます。

今後の展望

2040年代に計画されている火星有人着陸探査に向けた先行探査として、NASA(米国航空宇宙局)、ESA(欧州宇宙機関)、CSA(カナダ宇宙庁)、ISA(イタリア宇宙機関)、そしてJAXA(宇宙航空研究開発機構)を主体とした国際協同探査 [Mars Ice Mapper(MIM)計画] が計画されています。MIM計画では、合成開口レーダーを用いて火星中緯度域の地下氷分布を正確に調べることを目的としており、2030年代前半に実施予定となっています。JAXAもMIM計画に参画しており、火星磁気圏の観測のための周回衛星観測機器と、火星表面に着陸する着陸探査機(ランダー)を搭載することが計画されています。

JAXAの火星着陸探査機(ランダー)には、将来の有人着陸探査時に必須となる気象データ(気温・水蒸気量やダスト量の変化、竜巻現象など)の観測機器の搭載が予定されています。また火星の水環境が、過去から現在にかけてどのように変化し、どう維持されているかを理解するための、ネオン同位体比の観測装置も搭載されることが計画されています。さらにカメラによる地形変化観察や、気温や水蒸気の日・季節変化を観測することで地下氷量を推定することも計画されています。本研究による火星中緯度域(北緯30°〜42°)の浅部地下氷分布に関する研究結果は、このJAXAの火星着陸探査機の着陸候補地の選定においても、重要なデータとして活用されると期待されます。

本研究グループは現在、火星有人探査の着陸候補地と類似した永久凍土帯の末端部に位置するモンゴルで実地調査を行い、地下氷の減少に伴う周氷河地形の形状変化や、表層地形と地下氷量との関係性の解明を目的として研究を進めています。この調査は、火星探査への貢献だけでなく、地球温暖化の進行に伴う永久凍土の動態を理解する上でも重要です。アラスカやカナダなどの北極圏では、温暖化の進行に伴って永久凍土が大規模に融解し、ポリゴン地形などの形状も十数年で変化していることが観察されています。地球温暖化に伴う永久凍土帯の末端部の環境変化に関しても、重要な知見が得られると期待されます。

用語説明

- [用語1]

- 周氷河地形:氷が地下にあることによって形成される特殊な地形で、永久凍土帯に多く見られる。火星の中緯度でも地球に似た地形が発見されており、地下氷の存在を示唆する指標として利用されている。

- [用語2]

- 永久凍土:少なくとも2年以上通して地温が0℃以下に保たれる土壌のこと。地表や地下に凍結した水分を含んでおり、氷が存在するため、周氷河地形が発達しやすい。アラスカやカナダ、シベリアなどの寒冷地に分布。

- [用語3]

- マーズ・リコネッサンス・オービター(MRO):NASAが運用する火星探査機で、2006年から火星の軌道を周回し表面を観測。超高解像度カメラ「HiRISE」などの観測機器を搭載している。

- [用語4]

- HiRISE:MROに搭載された超高解像度カメラで、High Resolution Imaging Science Experimentの略。1ピクセル約30 cmで火星表面の微細な地形や構造を捉えることが可能。地球のGoogle Earth画像は最大1ピクセル約50 cmであり、それより高解像度に地形の観察が可能である。

- [用語5]

- 気候モデル:地球科学や気象学で使用されるシミュレーションで、気温、降水量、風の流れなどを計算し、気候変動などを予測することが可能。火星では大気循環の理解などに使用される。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Geophysical Research: Planets

- 論文タイトル:

- The periglacial landforms and estimated subsurface ice distribution in the northern mid-latitude of Mars

- 著者:

- Takaki Sako、Hitoshi Hasegawa*(責任著者)、Trishit Ruj、Goro Komatsu、Yasuhito Sekine

佐古貴紀(岡山大学大学院環境生命自然科学研究科(博士前期課程))

長谷川精(高知大学自然科学系理工学部門 准教授)

ルジ・トリシット(岡山大学惑星物質研究所 准教授)

小松吾郎(ダヌンツィオ大学惑星科学研究大学院 准教授、千葉工業大学惑星探査センター 客員主席研究員)

関根康人(東京科学大学 地球生命研究所(ELSI) 教授) - DOI:

- 10.1029/2023JE008232

関連ページ

お問い合わせ

高知大学 自然科学系理工学部門

准教授 長谷川精

- hito_hase@kochi-u.ac.jp

- Tel

- 088-844-8321

取材申込み

高知大学 広報・校友課

- kh13@kochi-u.ac.jp

- Tel

- 088-844-8643

岡山大学 総務・企画部広報課

- Tel

- 086-251-7292

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661