ポイント

- 遺伝子の転写に働いているRNAポリメラーゼIIの場所を生体組織で可視化できるマウスを世界で初めて樹立。

- 多様な組織において数百〜数千の転写の場所が観察され、細胞種や細胞の分化状態によってその数や動きが大きく異なることを発見。

- 個体の発生、免疫応答、がんや老化など、生命現象の理解や医療研究への応用に期待。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 細胞制御工学研究センターの木村宏教授、九州大学 生体防御医学研究所の馬場義裕教授、大川恭行教授、大阪大学 微生物病研究所の伊川正人教授らの研究チームは、生きた細胞で遺伝子が転写されている場所を観察できる新しいマウスモデルを開発しました。

遺伝子からmRNAを作る酵素であるRNAポリメラーゼIIが遺伝子を読み取る際に受けるリン酸化[用語1]に着目し、これを認識する蛍光抗体を全身で発現するマウスを作製しました。このマウスの各組織の細胞を超解像蛍光顕微鏡[用語2]で観察することで、遺伝子が活発に読み取られている場所を可視化することができました。これにより、これまで固定標本でしか見られなかった遺伝子が転写されている場所を、生きた状態の生体組織内でリアルタイムに追跡することが可能になりました。さまざまな組織における転写の場所を調べた結果、脾臓内の免疫細胞[用語3]ではその種類に応じて転写の場所の数が大きく異なることが分かりました。また、増殖する細胞は分化した細胞に比べて転写の場所が動きやすいことも明らかになりました。本研究により、組織や細胞種に応じて転写の場所と動きが異なることが分かりました。

本研究で作製したマウスは、発生や分化、環境応答、老化、病態発症などに伴う遺伝子の転写制御機構の解明に有用であると考えられ、創薬や治療法開発への応用も期待されます。

本成果は、8月13日付の「Journal of Molecular Biology」誌オンライン速報版に掲載されました。

背景

私たちの体をつくる細胞の性質は、遺伝子の働きによって決まります。遺伝子が働くためには、まず、その遺伝子を鋳型としてRNAが作られなくてはなりません。この遺伝情報を読み取ってRNAができる過程は「転写」と呼ばれ、その反応はRNAポリメラーゼという酵素が担っています。ヒトなどの真核生物の細胞核には3種類のRNAポリメラーゼ(I、II、III)が存在し、ほとんどの遺伝子の転写を担っているのがRNAポリメラーゼIIです。

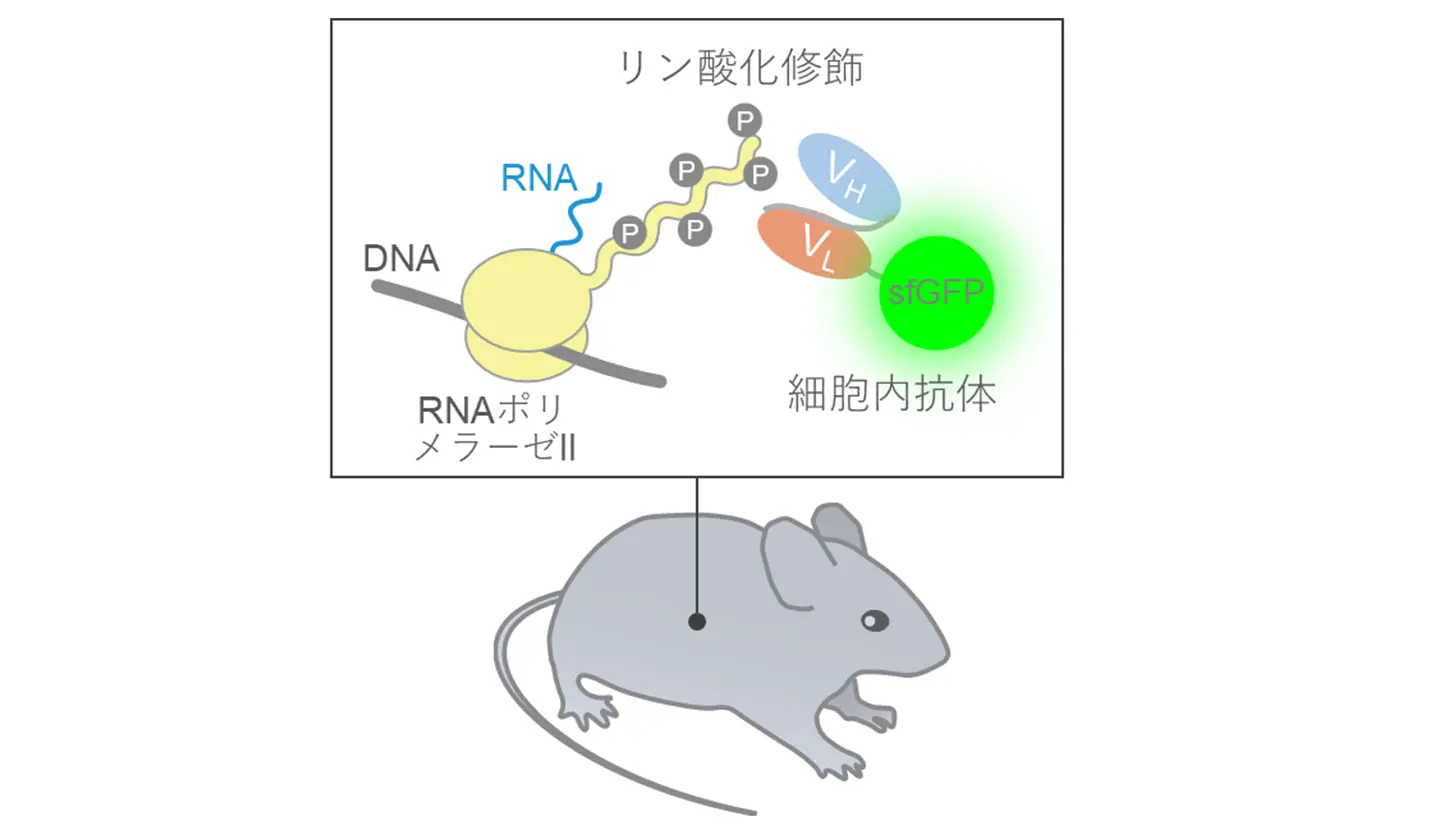

細胞内には多数のRNAポリメラーゼII分子が存在しますが、そのうち、実際に転写を行っている分子は20-25%程度に過ぎません。転写中のRNAポリメラーゼII分子は、リン酸化修飾を受けているため、リン酸化に特異的に結合する抗体を用いて選択的に検出することができます。従来は、抗体の検出の際に免疫染色を行っていたために、組織や細胞の化学固定が必要でした。研究グループは以前、生きた細胞内でリン酸化型RNAポリメラーゼIIを検出できる細胞内抗体[用語4]を開発し、ヒト培養細胞内での転写場所の動態を明らかにしました[参考文献1]。今回の研究では、このリン酸化型RNAポリメラーゼIIに特異的な細胞内抗体を全身で発現するマウス(図1)を作製し、生体組織における転写の空間分布と動態の観察に成功しました。

研究成果

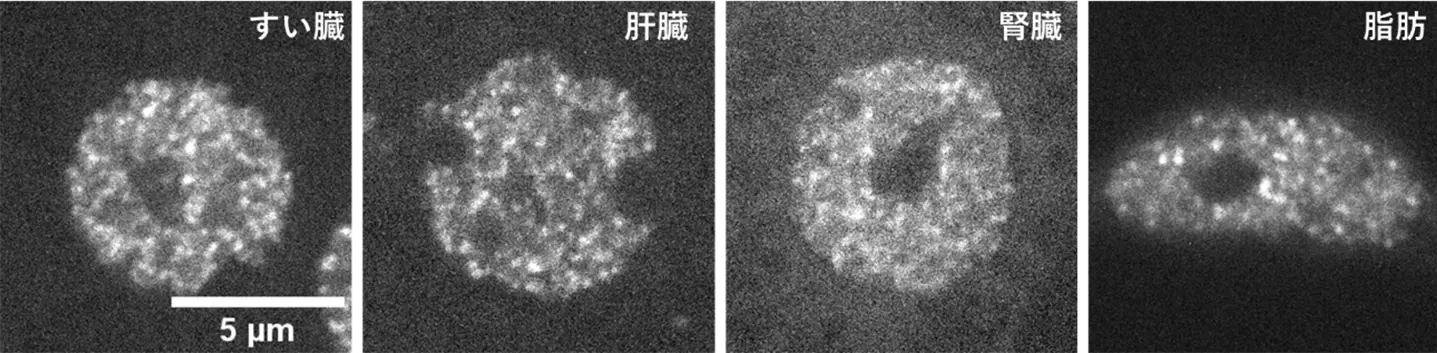

リン酸化型RNAポリメラーゼIIに特異的な細胞内抗体を発現するマウスの肝臓、すい臓、腎臓、脂肪組織などを超解像蛍光顕微鏡により観察した結果、RNAポリメラーゼIIにより転写が行われている場所は、数百~数千ヵ所に及ぶことが分かりました(図2)。また、脾臓の免疫細胞を細胞種ごとに分類し詳細に調べた結果、転写の場所はT細胞では平均約470ヵ所、B細胞では約290ヵ所、好中球では約50ヵ所であると計測できました。こうして、それぞれの免疫細胞の働きや活性状態に応じて、転写状態が変動する可能性が示唆されました。

転写の場所の動きを調べたところ、肝臓やすい臓の細胞ではほとんど動かなかったのに対して、胎児から分離した線維芽細胞では比較的激しく動いていました。これは、増殖する細胞では使われる遺伝子が刻々と変化しクロマチン[用語5]の状態が比較的緩くなっているのに対して、分化した細胞では使われる遺伝子が限られるためクロマチンが全体的に凝集した状態であることを反映すると考えられます。

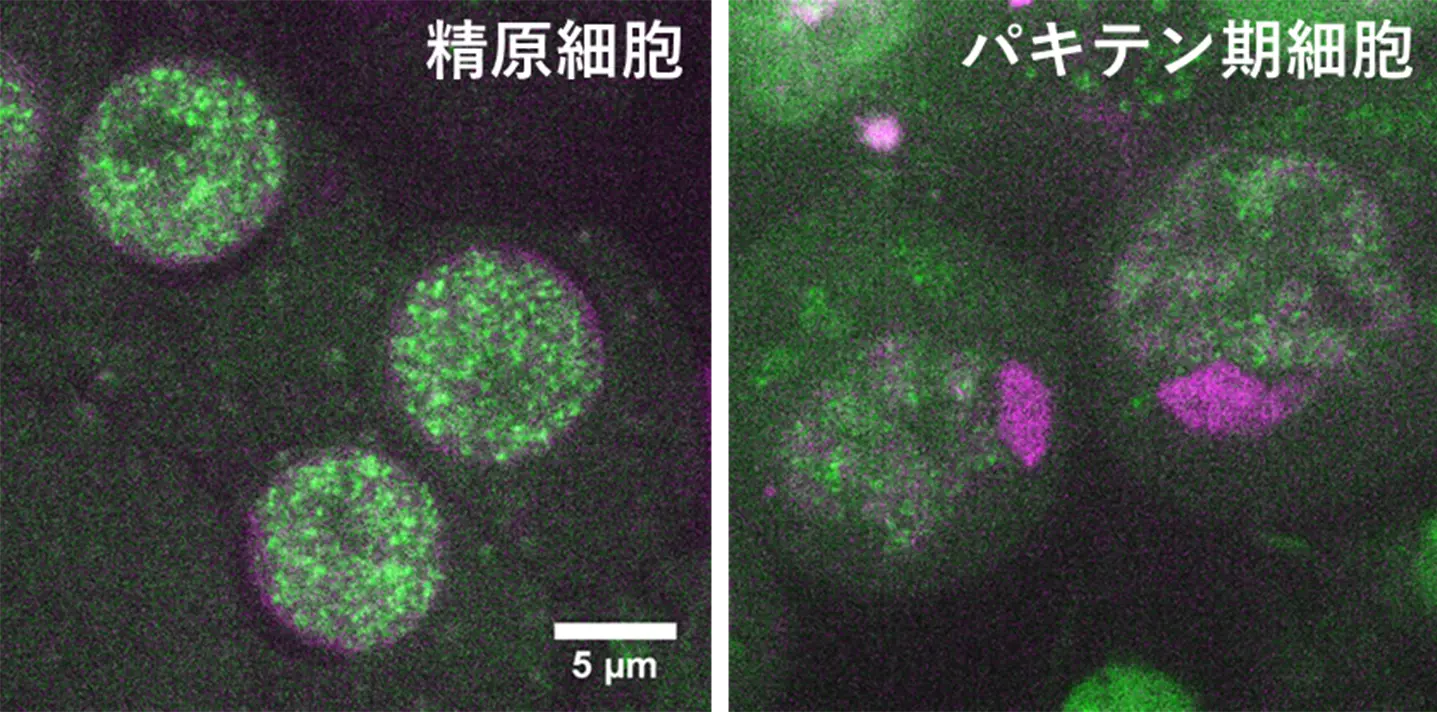

また、雄マウスの精巣を観察したところ、精子形成の進行に伴って転写状態が変動することも観察できました(図3)。特に、減数分裂の初期段階で、性染色体が対合した領域では転写が起こらないことが確認できました。

社会的インパクト

本研究は、任意の組織において細胞が生きた状態で遺伝子の転写が起こっている場所を観察できるマウスを開発し、これまで不明だったマウス個体内の転写の動態を明らかにしました。このマウスは、発生や分化、環境応答、老化、病態発症などに伴う遺伝子の転写制御機構の解明に有用であると考えられ、創薬や治療法開発への応用も期待されます。

今後の展開

マウス個体のさまざまな組織での細胞分化過程や免疫応答などにおいて転写の場所を追跡することで、遺伝子発現の制御機構の解明につなげていくことができます。また、老化モデルや疾患モデルマウスと組み合わせることで、病気の発症メカニズムや薬効評価に応用できると期待されます。

付記

本研究は、JSPS科学研究費助成事業(JP16H06276(CoBiA)、JP21H04764、JP24H02325、JP23H00372、JP24H0232、JP24K21949、JP22H04922(AdAMS)、JP24K02297)、AMED BINDS(JP24ama121020、JP24ama121017j0001)、AMED ASPIRE(24jf0126008h0001)、JST CREST(JPMJCR20S6、JP24gm1810008)、文部科学省共同利用・共同研究システム形成事業~学際領域展開ハブ形成プログラム~(JPMXP1323015486)の助成を受けたものです。

参考文献

- [1]

- Uchino S, Ito Y, Sato Y, Handa T, Ohkawa Y, Tokunaga M, Kimura H. Live imaging of transcription sites using an elongating RNA polymerase II-specific probe. J Cell Biol. 2022 Feb 7;221(2):e202104134. doi: 10.1083/jcb.202104134.

用語説明

- [用語1]

- リン酸化:タンパク質のセリン残基などの酸素にリン酸が付加されること。リン酸化は除去(脱リン酸化)されることがあるため、可逆的である。タンパク質の機能や局在などに影響する。

- [用語2]

- 超解像蛍光顕微鏡:光学顕微鏡観察時の分解能の限界値(200ナノメール程度)を超えるような顕微鏡(2014年ノーベル化学賞)。本研究で使用したシステムの分解能は140ナノメートル程度。

- [用語3]

- 免疫細胞:体を異物から守る防御システムに関係する細胞。抗体を産生するB細胞、T細胞(B細胞などの活動を調節するヘルパーT細胞、細胞を直接攻撃するキラーT細胞)、細菌などを貪食する好中球などが存在する。

- [用語4]

- 細胞内抗体:細胞質で翻訳され細胞内に存在する抗体。天然の抗体は、特定の抗原に結合するタンパク質であり、小胞体で翻訳され重鎖と軽鎖が結合した複合体として細胞外に分泌される。本研究で使用した細胞内抗体は、重鎖と軽鎖の抗原結合部位をつないで一本鎖として細胞質で発現させたものである。

- [用語5]

- クロマチン:遺伝子の折り畳み構造。約150塩基対のDNAとヒストンタンパク質から構成されるヌクレオソームが連なった高次構造体。クロマチンの凝縮状態や細胞核内での配置が遺伝子の転写に大きく影響を与える。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Molecular Biology

- タイトル:

- Organization and dynamics of transcription elongation foci in mouse tissues

- 著者:

- Chihiro Matsuda, Akane Ichiki, Yuko Sato, Yukino Kudo, Mika Saotome, Chihiro Takayama, Khoa Minh Le, Satoshi Uchino, Ryota Higuchi, Kazuhiko Kawata, Kosuke Tomimatsu, Manabu Ozawa, Masahito Ikawa, Yasuyuki Ohkawa, Yoshihiro Baba, Hiroshi Kimura

研究者プロフィール

木村 宏 Hiroshi KIMURA

東京科学大学 総合研究院 細胞制御工学研究センター 教授

研究分野:分子生物学、エピジェネティクス

馬場 義裕 Yoshihiro BABA

九州大学 生体防御医学研究所 教授

研究分野:免疫学

大川 恭行 Yasuyuki OHKAWA

九州大学 生体防御医学研究所 教授

研究分野:エピジェネティクス

伊川 正人 Masahito IKAWA

大阪大学 微生物病研究所 教授

研究分野:生殖生物学