どんな研究?

近年、エネルギーの多様化や安定供給への関心が高まる中で、次世代のエネルギー源として水素エネルギーへの注目が急速に高まっています。

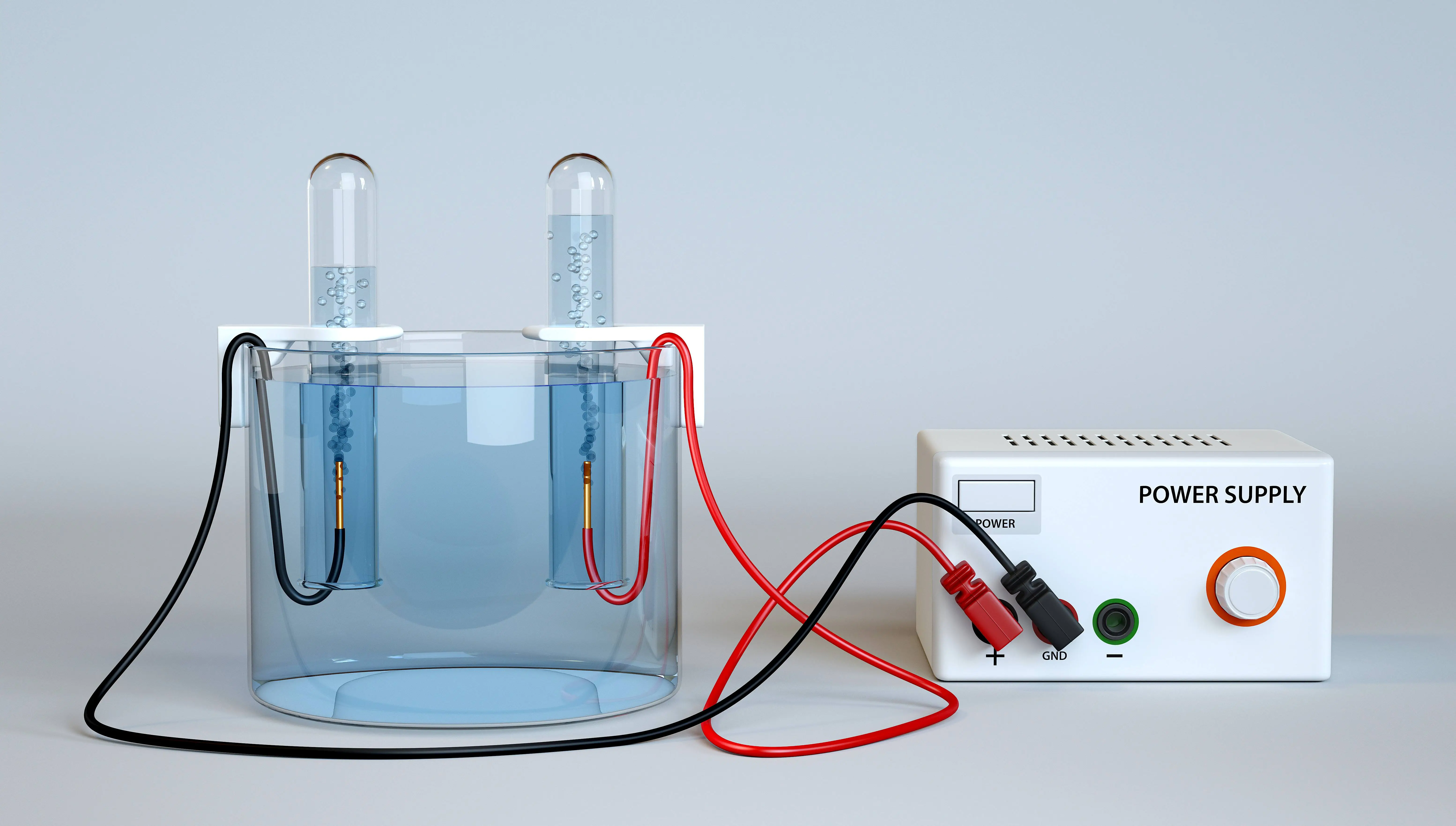

水素を得るには、水電解という技術があります。電気の力で水を水素と酸素に分解する方法です。このとき、水素を作る反応(HER)と酸素を作る反応(OER)の2つが同時に起こりますが、特にOERはエネルギーを多く必要とし、反応のスピードも遅いため、水電解全体の効率を下げる原因になっています。そのため、OERをより効率よく進めるための触媒(化学反応を助ける物質)の開発が大きな課題となってきました。

これまで、OERの触媒としては金属酸化物がよく研究されてきました。電子の数や配置が反応の進みやすさに影響することなど、少しずつ仕組みも解き明かされてきています。

そんな中で、もう一つ注目されていたのが金属硫化物という、その名のとおり金属と硫黄が結びついた化合物です。こちらは電気を通しやすいため、有力な候補と考えられていました。けれども、「どうして反応が進むのか」「何が性能を左右しているのか」といった根本的な疑問は、長らく手つかずのままでした。

ここが重要

東京科学大学(Science Tokyo)の菅原勇貴(すがわら・ゆうき)助教、マキシム・シシキン特任助教、山口猛央(やまぐち・たけお)教授の研究チームは、金属硫化物がなぜOERに効くのか、その決め手を初めて体系的に明らかにしました。ここでいう決め手とは、反応の活性を左右する金属硫化物の性質を表現するやり方-記述子-を発見したのです。

チームが注目したのは、金属が持つ電子の特徴。とくに「d電子」という電子の数や、それが存在するエネルギーの高さが、反応の起こりやすさと関係していることを突きとめました。

さらに、「d電子の数が7〜8のときに、OERの活性が最も高くなる」という傾向も発見しました。この関係は「ボルケーノプロット(火山型プロット)」と呼ばれ、グラフにすると火山のような山型になることから名づけられています。酸化物でははっきり見えていなかったこの関係を、硫化物で初めて明らかにできたのです。

今後の展望

この発見により、金属硫化物を使った電極材料の合理的な設計が可能になります。今までは試行錯誤で探していた高性能触媒を、理論に基づいて効率よく開発できるようになるのです。

それにより、水から水素を安く・安定的に生み出せる装置の実現が近づきます。水素は、燃やしてもCO₂を出さないクリーンエネルギーです。将来は、発電所や自動車の燃料などにも広く使われる見込みです。この研究は、そんな持続可能な水素社会への一歩を後押しすると期待されています。

研究者のひとこと

金属硫化物にはまだまだ未知の可能性があります。これまで見落とされていた関係性を明らかにできたことで、今後の材料開発のヒントになれば嬉しいです。わたしたちの未来に訪れるであろう水素社会の実現に、材料科学から貢献していきたいと考えています。

(菅原勇貴:東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 助教)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口