ポイント

- 生体は、病原細菌に感染すると炎症や細胞死を起こして、感染の広がりを防ぎます。

- 赤痢菌は「エフェクター」の働きによって感染初期の炎症を抑えますが、その引き換えに、細胞死(アポトーシスとネクロプトーシス)を誘導することが判明しました。

- さらに赤痢菌は、別のエフェクターを使ってアポトーシスやネクロプトーシスを阻害し、感染を拡大させる仕組みが明らかになりました。

- 今回の成果により、腸管病原菌の感染メカニズムが解明され、ワクチンや新しい治療薬の開発につながることが期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 細菌感染制御学分野の芦田浩准教授と鈴木敏彦教授らの研究グループは、下痢症の主要な原因菌である赤痢菌[用語1]感染における宿主細胞死アポトーシスとネクロプトーシスの誘導機構を明らかにしました。さらに研究グループは、赤痢菌が複数の宿主細胞死を阻害することで感染を拡大させる戦略をとっていることも突き止めました。

本来、体は炎症を起こしたり、感染した細胞を自ら死なせたりすることで細菌の広がりを防ぎます。しかし今回の研究で、赤痢菌はこの炎症や細胞死を止めることで、感染を有利に進めていることが明らかになりました。これは、病原菌が人の体の防御反応を二重に操作する巧妙な戦略を持つことを示しています。

本研究は文部科学省科学研究費助成事業および日本医療研究開発機構などの支援を受けて行われたものであり、今後のワクチン開発や新しい治療法の開発につながることが期待されます。

本成果は、国際科学誌「The EMBO Journal」に2025年9月10日午前10時(ロンドン時間)にオンライン版で発表されました。

背景

生体は病原細菌の感染に対して、炎症や細胞死などの生体防御機構を誘導することで感染の拡大を妨げます。特に細胞死は、その形態や誘導機構により、複数のタイプ(アポトーシス、パイロプトーシス、ネクロプトーシス等)に分類されますが、感染によって損傷を受けた細胞を病原細菌ごと排除できるため、生体防御機構として効果的です。

一方、赤痢菌をはじめとする多くの腸管病原菌は、III型分泌装置[用語2]と呼ばれる病原因子輸送装置を通じて複数の病原性タンパク(エフェクター[用語3])を宿主細胞に分泌し、これに対抗します。エフェクターは自身の酵素活性の働きにより、宿主細胞の機能を修飾し、炎症や細胞死の誘導を阻害することで感染を拡大させます。しかし、感染における宿主の細胞死誘導機構や赤痢菌による制御戦略の多くは未解明のままです。

これまでの研究では、病原細菌感染の際に宿主センサーが(1)病原細菌の菌体構成成分や、(2)感染に伴う宿主細胞の損傷を認識することで細胞死が誘導されることが報告されていました。近年では、病原細菌による宿主細胞機能の阻害自体が細胞死誘導の引き金となる、「第3の経路」も明らかにされつつあります。

研究成果

これまでに赤痢菌感染時にはcaspase-8依存的なアポトーシスが誘導されることが報告されていましたが、その機構は明らかにされていませんでした[参考文献1]。そこで研究グループは、赤痢菌感染時のcaspase-8活性化機構を解明するため、複数のエフェクター遺伝子を欠損させた赤痢菌株を上皮細胞に感染させ、caspase-8活性を測定しました。その結果、ospI遺伝子欠損株を感染させた細胞では、野生株感染時に比べてcaspase-8活性が低下していました。この結果は、OspIエフェクターが赤痢菌感染時のcaspase-8活性化に関与している可能性を示唆しています。

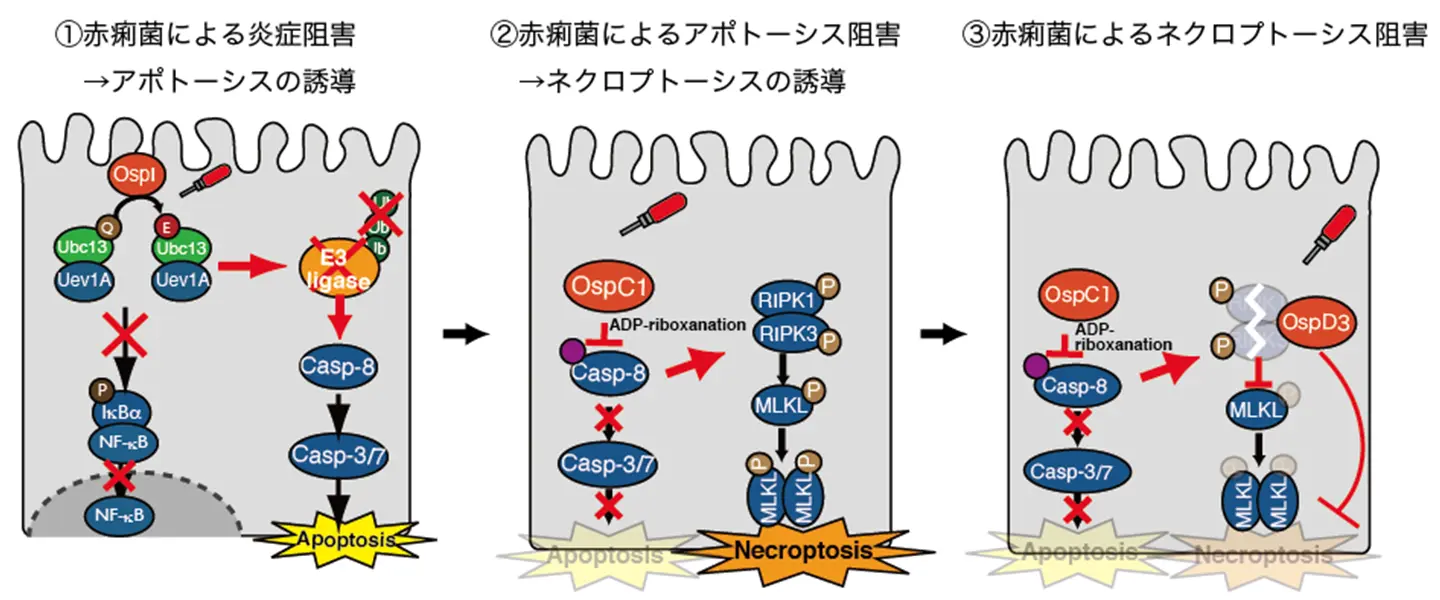

OspIエフェクターは、感染初期の炎症誘導を担うNF-κB経路のシグナル因子であるUbc13[用語4]の機能を阻害することが報告されています[参考文献2]。OspIとUbc13の相互作用を解析したところ、OspIによるUbc13の阻害は炎症誘導の抑制と引き換えに、別の生体防御機構であるcaspase-8依存的なアポトーシスおよびネクロプトーシスを誘導することが明らかとなりました。OspIによる炎症抑制は菌の感染拡大に重要ですが、その代償として誘導される細胞死は菌の感染拡大にとって不利益となります。すなわち、OspIは炎症抑制の代償として細胞死誘導を引き起こす「諸刃の剣」として機能していることが示されました。

さらに研究グループは、OspIによるアポトーシスやネクロプトーシスの誘導を阻害するために、赤痢菌が別のエフェクターOspC1とOspD3を分泌していることを発見しました。OspC1は自身のADP-リボキサン化活性によりcaspase-8を修飾・不活化することでアポトーシスを阻害します。一方、OspD3は自身のプロテアーゼ活性によって、ネクロプトーシス誘導に必要なシグナル因子RIPK1およびRIPK3を分解し、ネクロプトーシスを阻害します。これらの作用により赤痢菌が増殖できる環境が確保され、菌は細胞内で増殖を続けることが明らかとなりました。

以上をまとめると、赤痢菌は感染初期の炎症応答を抑制するためにOspIエフェクターを分泌します。OspIは炎症応答を抑える一方で、代償としてアポトーシスやネクロプトーシスを誘導してしまう「諸刃の剣」として働きます。しかし赤痢菌は、この「諸刃の剣」によって生じる細胞死を阻害するために、さらにOspC1やOspD3を分泌することで細胞死を抑制し、腸管上皮細胞で感染を拡大させるという巧妙な感染戦略をとっていることが明らかとなりました。

今後の展開

腸管病原菌による下痢症は、年間数百万人の人命を奪っている重要な感染症ですが、有効なワクチンはいまだ存在しません。さらに、多剤耐性菌の蔓延により、現行の抗生剤治療に代わる新たな治療法の開発が急務とされています。本研究成果は、赤痢菌感染における新たな感染現象と感染戦略を解明したものであり、これらを標的としたワクチンや治療薬開発につながることが期待されます。

付記

本研究は、日本学術振興会(JSPS)(21H02728, 22H02865, 24K02276, 25K02492)および日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受けて実施されました。

参考文献

- [1]

- Ashida et al. A unique bacterial tactic to circumvent the cell-death crosstalk induced by blockade of caspase-8. EMBO J. 39: e104469 (2020)

- [2]

- Sanada et al. The Shigella flexneri effector OspI deamidates UBC13 to dampen the inflammatory response. Nature 483: 623-626 (2012)

用語説明

- [用語1]

- 赤痢菌:細菌性赤痢の原因菌。経口的に腸管へ感染し、発熱や粘血性の下痢を引き起こす。開発途上国を中心に多数の感染者や乳幼児の死亡例が報告されている。現在も有効なワクチンはなく、現行の抗生剤治療では多剤耐性菌の出現が問題となっている。

- [用語2]

- III型分泌装置:病原細菌が有するタンパク質分泌装置の一つ。注射針のような形状をしており、菌体から宿主細胞内へ病原性タンパク質を分泌する。

- [用語3]

- エフェクター:病原細菌が分泌装置を通じて宿主細胞内に分泌する病原性タンパク質。宿主標的分子に作用し、細胞機能を制御する。

- [用語4]

- Ubc13:ユビキチン結合酵素の一つ。シグナル伝達において重要なユビキチン化修飾を担う。

論文情報

- 掲載誌:

- The EMBO Journal

- タイトル:

- Shigella type-III secretion system effectors counteract the induction of host inflammation and cell death

- 著者:

- Ashida H, Okano T, Iida T, Onsoi P, Sasakawa C, Suzuki T

研究者プロフィール

芦田 浩 Hiroshi Ashida

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 細菌感染制御学分野 准教授

研究分野:細菌感染症

鈴木 敏彦 Toshihiko Suzuki

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 細菌感染制御学分野 教授

研究分野:感染症