どんな研究?

私たちの体はたくさんの細胞でできています。そして、それぞれの細胞には寿命があります。それぞれの細胞が寿命を迎えたとき、細胞の終わり方にはいくつかのパターンがあることが分かっています。

たとえばアポトーシスとは、細胞が自分の役目を終えたあと、自分から静かに死んでいく終わり方です。まるで引っ越しの前に部屋をきちんと片づけてから出ていくような、まわりに迷惑をかけない細胞死です。

一方ネクローシスは、ケガや病気で突然細胞が壊れてしまうような細胞死です。これは事故で車がバラバラに壊れるようなもので、死を迎えた細胞の周辺にある細胞にも悪影響を与えることがあります。

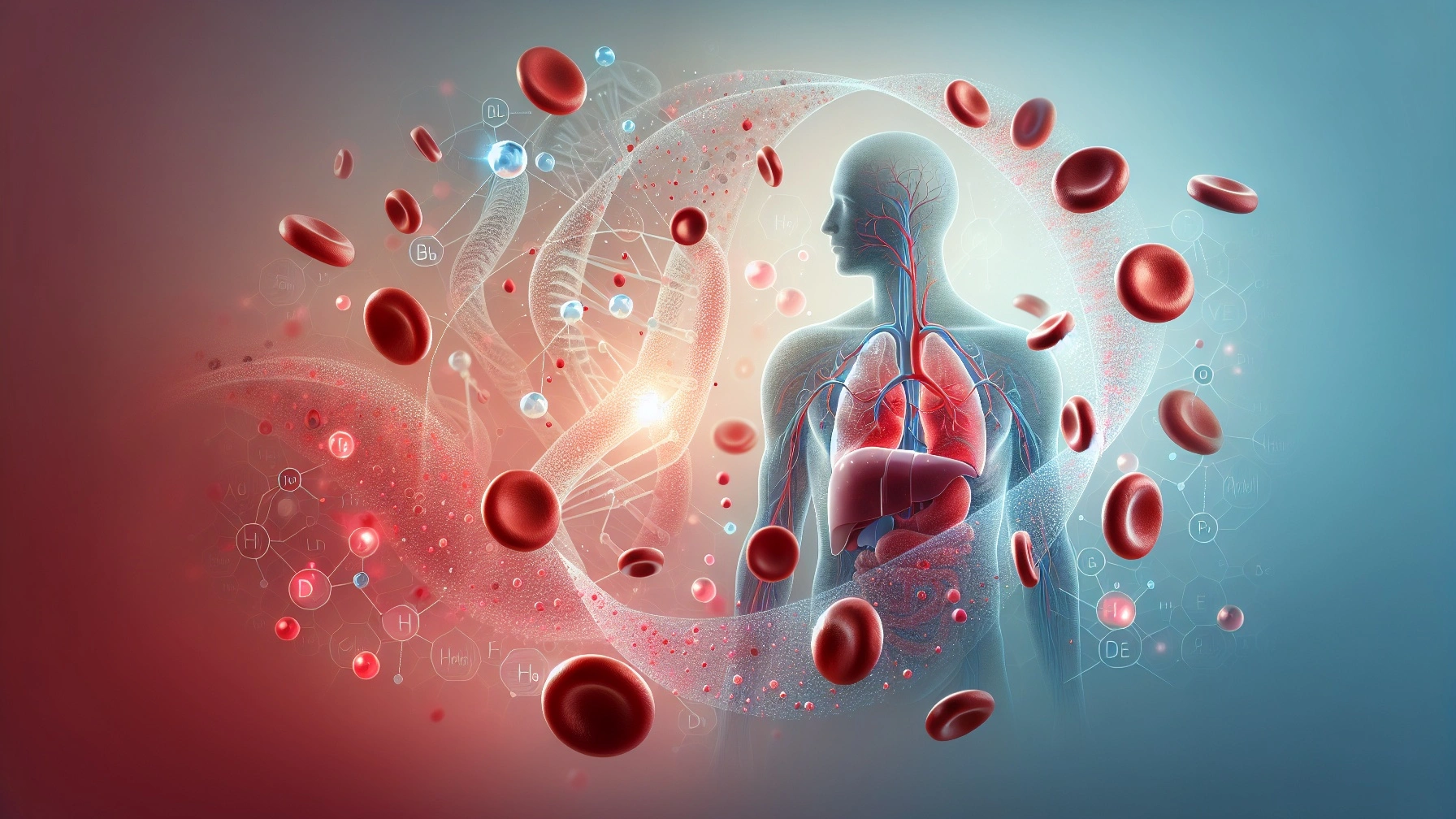

そして、最近注目されているのがフェロトーシスです。フェロトーシスとは、細胞の中に鉄が多すぎた時、脂質が酸化して細胞がダメージを受け、やがて細胞死をむかえる現象です。鉄をたくさん扱う肝臓では、このフェロトーシスという細胞死が特に重要だと考えられています。

ここが重要

肝臓の手術や移植では、一時的に血流を止めます。そして、血流を再開したときに虚血再灌流障害(きょけつさいかんりゅうしょうがい)というダメージが起こることがあります。これによって、術後の回復が遅れるなど患者の負担が増すことにもなります。このような術後の肝臓のダメージに、フェロトーシスが関係しているのでは?と考えられてきましたが、実験で確認されたことはありませんでした。

そこで東京科学大学(Science Tokyo)の諸石寿朗(もろいし・としろう)教授らの研究チームは、鉄をうまく調節できない特別なマウスを動物モデルとして開発して、実験を行いました。このモデルマウスに鉄を余計に多く与えると、肝臓にフェロトーシスが起きることを世界で初めて実証しました。肝臓にダメージを受けたマウスに、フェロトーシスをおさえる薬(フェロスタチン-1)を使うとダメージが減り、フェロトーシスが原因だと証明できたのです。

さらに研究では、フェロトーシスが起きているときに強く反応する100個の遺伝子を特定し、「アイ・フェロトーシス(iFerroptosis)」と名づけました。これらの遺伝子がわかったことで、これまでの方法よりも正確にフェロトーシスの影響をつかむ手がかりになります。

今後の展望

人間の手術データを調べたところ、手術前に鉄が多い人ほど、術後に肝臓の回復が遅くなる傾向がありました。そうした人の肝臓では、アイ・フェロトーシス遺伝子が活発に働き、フェロトーシスが起きていると考えられます。

この研究の成果により、手術前に鉄の量をチェックすることで、術後のリスクを予測できるようになるかもしれません。また、アイ・フェロトーシスは新しい診断法や治療薬の開発にもつながる可能性があります。さらに、今後は肝臓だけでなく、心臓や腎臓などほかの臓器の研究にも応用が期待されています。

研究者のひとこと

今回の研究で、フェロトーシスの新しい動物モデルと、それを見つけるための遺伝子セットを発見しました。特に、手術前の鉄の量が術後の回復に影響することが分かったのは、医療の現場でも役立つ大きな発見です。この成果が、肝臓病の治療や手術の安全性を高めることにつながることを願っています。(諸石寿朗:東京科学大学 総合研究院 難治疾患研究所 細胞動態学分野 教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口