ポイント

- さまざまな微生物やがん細胞などで見られる、同一ゲノムのコピーを多数持った多倍数性が、進化に与える影響に関して新たな理論モデルを提唱

- ゲノムコピー数が少ない方が漸進的な進化の速度は速く、ゲノムコピー数が多い方が新規形質の進化の速度が速いことを理論的に解明

- 新規の形質の進化が起こる条件などの進化学における根源的な課題の解明や、がん細胞等の進化速度を制御する技術の発展につながる可能性

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 地球生命研究所(ELSI)の畠山哲央特任准教授と東京都立大学大学院 理学研究科の大林龍胆准教授は、多倍数性生物の進化[用語1]に関する新たな理論モデルを構築しました。

さまざまな微生物やガン細胞において、ほぼ同一のゲノムのコピーを複数持った多倍数性という性質が知られています。多倍数性が進化に与える影響に関して、ゲノム[用語2]のコピー数が多いほど進化速度が遅くなるという仮説と、速くなるという仮説の両方が提唱されてきました。

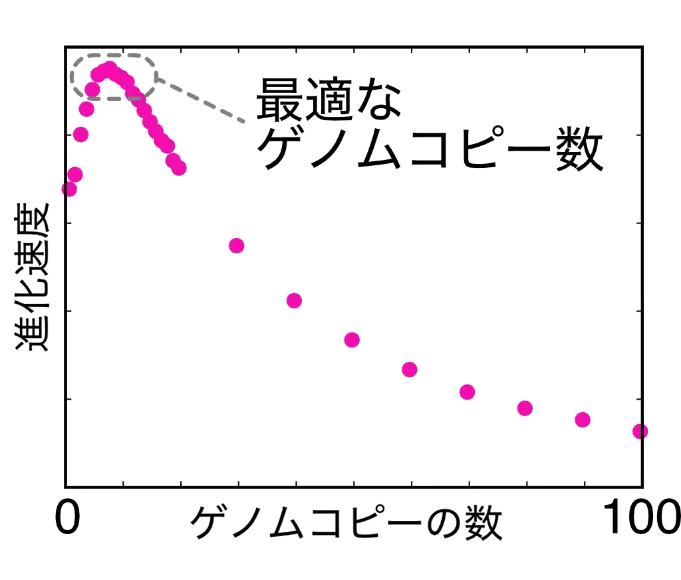

本研究では、まれに起こる出来事の頻度を記述する理論である大偏差原理を用いて解析したところ、ゲノムコピー数の少ない方が生物の形質[用語3]が連続的に変わる漸進的な進化[用語4]の速度が速く、一方で、ゲノムコピー数の多い方が、いきなり形質が大きく変化する新規形質の進化[用語5]の速度が速いことが分かりました。すなわち、一見相反するように見えた仮説は、状況に応じて、どちらも成り立つということです。さらに、ある範囲に進化速度を最適化する最適なゲノム数が存在し、実際の微生物のゲノム数と一致することが分かりました。

本研究は、どのような状況で新規の形質の進化が起こりやすいのか、という進化学における根源的な目的の一つに理論的にアプローチするきっかけになることが期待されます。さらに、多倍数性は多剤耐性菌やガン細胞の進化に影響を与えるのではないかということが過去の実験から示唆されており、それらの進化速度を人工的に制御する技術を開発するための礎になることが期待されます。

本成果は、2024年12月23日付(現地時間)の「PRX Life」誌に掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

生物の進化において、最も興味深い問題の一つは、どのような条件下で新規の形質が進化するのか、進化的なイノベーションが起こりやすいのかというものです。進化的なイノベーションはまれな出来事であるため、その条件や機構の解明に向けたアプローチは実験的にも理論的にも困難でした。

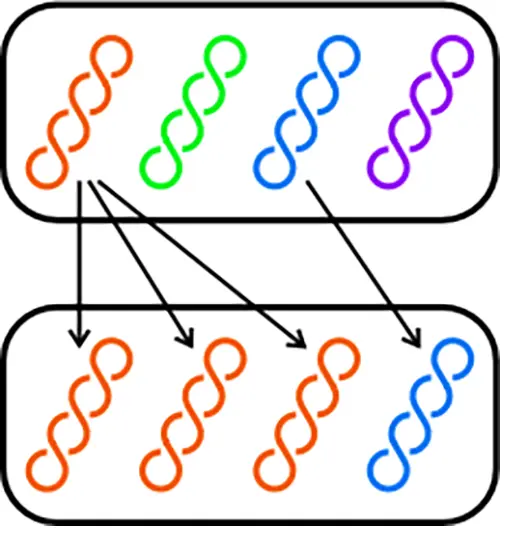

そこで、畠山特任准教授と大林准教授は、さまざまな微生物やガン細胞が、ほぼ同一のゲノムのコピーを複数持った多倍数性という性質を示すことに注目しました(図1)。この多倍数性が進化に与える影響に関しては、相反する仮説が提唱されてきました。一つは、ゲノムのコピー数が多いと、ひとつのゲノム上の変異が与える影響が小さくなることにより、フィッシャーの自然選択の基本定理[用語6]から進化速度が遅くなるのではないかというものです。一方で、コピー数が多いと、元々の遺伝子を保持したまま、異なるゲノム上の遺伝子を大きく変化させられるので、生物学者の大野乾氏が提唱した遺伝子重複による新規機能獲得(neofunctionalization)によって、進化速度が速くなるのではないかというものです。これらの相反する仮説のどちらがより確からしいのかは、分かっていませんでした。

研究成果

これまで、多倍数性生物の進化の理論モデルは、その進化上における重要性にも関わらず、今までにほぼ提唱されたことがありませんでした。畠山特任准教授と大林准教授は、この問題を解決するために、多倍数性生物の進化の新たな理論モデルを構築しました(図2)。そして、まれに起こる出来事の頻度を記述する理論である大偏差原理を用いて解析したところ、生物の形質が連続的に変わる漸進的な進化については、ゲノムコピー数が少ない方が、進化速度が速い一方で、新規の形質の進化については、ゲノムコピー数が多い方が、進化速度が速いことが示されました。つまり、一見相反するように見えた仮説は、状況に応じて、どちらも成り立つということです。

さらに、ある範囲に進化速度を最適化する最適なゲノム数が存在することが分かりました(図3)。実際に、さまざまな文献で報告されている多倍数性バクテリアのゲノムコピー数を調べてみると、理論的に予測された最適なゲノム数の範囲に収まっていました。これは、バクテリアが進化の過程で、進化的なイノベーションが起こる頻度を最適化してきたことを示唆します。

社会的インパクト

多倍数性は多剤耐性菌やガン細胞の進化に影響を与えるのではないかということが過去の実験から示唆されており、それら人間に害を及ぼす細胞をできるだけ進化させないようにすることは、医学的に重要な課題です。また、近年、物質生産などのために、微生物を人工進化させる研究が数多く行われています。本研究はそれらさまざまな細胞の進化速度を制御する技術を開発するための礎になることが期待されます。

今後の展開

本研究で、どのような条件下で進化的なイノベーションが起こりやすいかという問題について、一つの数学的・物理的なアプローチが示されました。今後、本研究で得られた手法を用いることで、多倍数性以外にも、さまざまな進化的イノベーションが起こりやすい条件が明らかになることが期待されます。

付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業JPMJMI19E4と日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業18H04827、20H04862、21K15048の支援を受けて行われました。

用語説明

- [用語1]

- 進化:生物の形質が世代を経て変化していく現象。

- [用語2]

- ゲノム:生物が持つ遺伝子全体を指す。ゲノムコピー数が多いというのは、ある遺伝子のコピー数を複数持つだけでなく、全ての遺伝子を複数コピー持っているという意味である。

- [用語3]

- 形質:遺伝的に子孫に伝えられる生物の性質。生物の大きさや形から、行動まで、形質として扱われるものは多岐にわたる。

- [用語4]

- 漸進的な進化:体の大きさや角の長さ、産卵数や生殖行動の頻度など、連続的な形質が、徐々に変化していくような進化。

- [用語5]

- 新規形質の進化:それまで見られなかった、新しい形質が進化すること。何を持って新規な形質とするかは、それぞれの学問分野や、あるいは文脈によって異なるため、一言で述べるのは難しいが、ここでの新規形質の進化というのは、中間の形質を持った生き物が現れずに、いきなり形質が大きく変化することを意味する。例えば、それまでに角が短い生物しかいなかったのに、中間の長さを経ずにいきなり角が長い生物が現れたり、それまで1個の卵を産む生物しかいなかったのに、産卵数が徐々に増えるわけではなくいきなり10個以上の卵を産む生物が現れたりするような現象を、ここでは新規形質の進化や進化的イノベーションとしている。

- [用語6]

- フィッシャーの自然選択の基本定理:自然選択による進化で、生物がどの程度子孫を残しやすいかの指標である適応度が上昇する速さを記述する定理。平均適応度が増える速度は適応度の分散に比例するが、ゲノムコピー数が多いと、ひとつの変異が与える適応度の変化が小さくなり、平均適応度の増加速度は遅くなるという仮説が立てられる。

論文情報

- 掲載誌:

- PRX Life

- 論文タイトル:

- Evolutionary Innovation by Polyploidy

- 著者:

- Tetsuhiro S. Hatakeyama, Ryudo Ohbayashi

研究者プロフィール

畠山 哲央 Tetsuhiro S. Hatakeyama

東京科学大学 地球生命研究所 特任准教授

研究分野:理論生物物理学、システム生物学、普遍生物学

大林 龍胆 Ryudo Ohbayashi

東京都立大学 大学院 理学研究科 生命科学専攻 准教授

研究分野:微生物学、遺伝学

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京都立大学 管理部 企画広報課 広報係

- Tel

- 042-677-1806

- Fax

- 042-677-1830

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp