世界を脅かす感染症、マラリア

熱帯の夜、蚊が運ぶマラリア原虫が、いまも世界で年間60万人の命を奪っています。

マラリア原虫とは、マラリアの原因となるごく小さな寄生生物です。毎年、世界で数億人がマラリア原虫に感染し、命を落とす危険にさらされています。マラリアは、アフリカやアジアの熱帯地域を中心に猛威を振るい、薬が効かなくなる「薬剤耐性」の拡大が深刻な問題となっています。世界保健機関(WHO)は、2030年までにマラリアの大幅削減を目標に掲げていますが、その実現には新しい戦略が求められています。

「日本から遠い熱帯地域の話」と思われがちなマラリアですが、実は私たち日本人にとっても他人事ではありません。過去に遡れば、日本でマラリアが流行していた時期があったことも事実です。現代の日本ではマラリア患者はほとんど見られませんが、国境を超えた人の往来が日常となった社会では、感染リスクを無視することはできません。さらに言えば、公衆衛生の課題に国境はありません。感染症対策を地球規模で考えることは、日本の研究者にとっても重要な使命なのです。

2021年には、アフリカの子どもに対するマラリアワクチンの一般使用をWHOが史上初めて推奨するという大きなニュースがありました。このワクチンにより重症化や死亡のリスクは約30%減少させられるものの、流行を抑制するにはまだまだ阻止効果が不十分です。抗マラリア薬は複数開発されていますが、耐性を獲得したマラリア原虫が瞬く間に世界中に蔓延する事例が繰り返されています。蚊に対する防虫剤についても同様で、次々と媒介蚊が薬剤に対する耐性を獲得し、世界中に広がります。

上記のように、ワクチンや薬剤の改良研究は進んでいるものの、原虫の変化の速さに十分に対応しきれていないのが現状です。そこで、世界の研究者が「次の一手」を模索するなかで、基礎研究に立ち返り、感染の根本メカニズムを解明することの重要性が、いま改めて高まっています。

日本からの挑戦 ― 石野教授の新しい視点

こうした状況の中、東京科学大学(Science Tokyo)の石野智子(いしの・ともこ)教授は、独自の発想でマラリア研究に取り組んでいます。

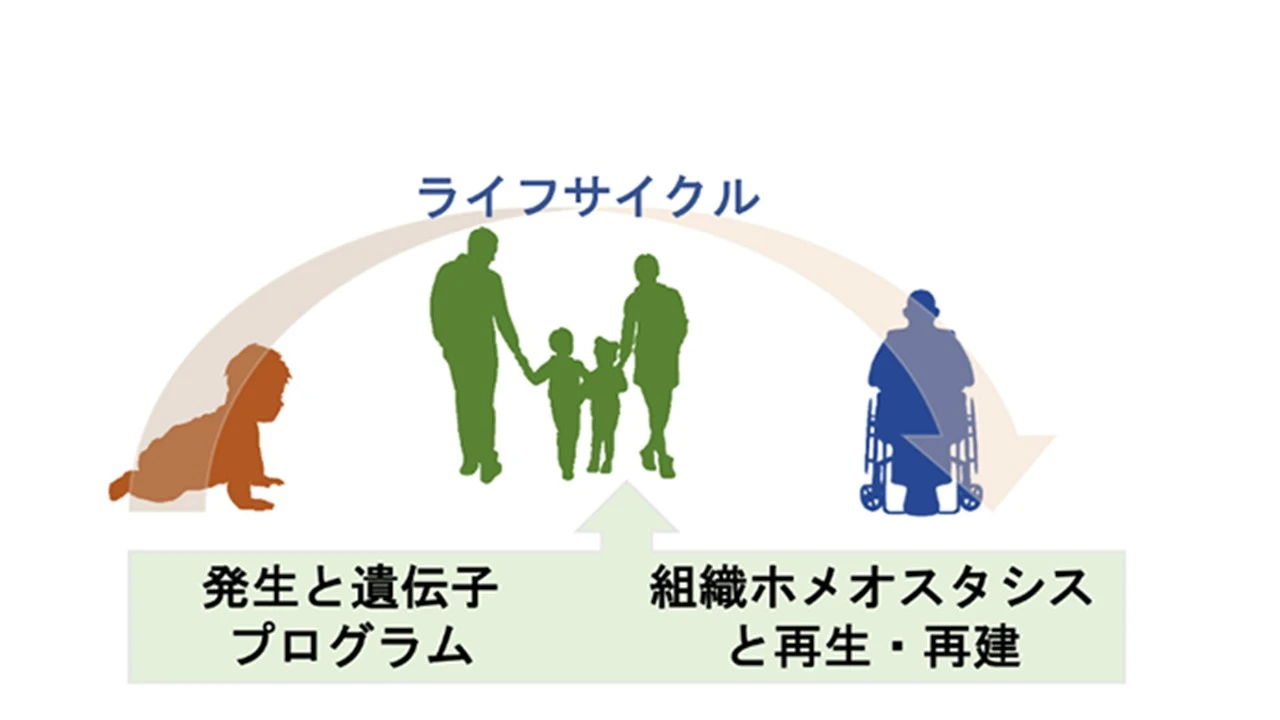

マラリア原虫は、蚊に刺されたときにヒトの体内へ入り、まず肝臓の細胞に感染して増殖し、やがて赤血球に侵入し、それを壊すことで発熱や貧血などの症状を引き起こします。石野教授は、マラリア原虫がどのようにヒトの体に入り、どうやって肝細胞に特異的に感染するのか、そのメカニズムの解明に注力しています。

石野教授の研究は、この感染のプロセスの2つの段階での感染抑止を目指しています。一つは、マラリア原虫が肝細胞に侵入する「感染の入り口」を分子レベルで明らかにし、そこを封じることです。もう一つは、蚊の体内でマラリア原虫の発育を止める「伝搬阻止法」と呼ばれる、ヒトから蚊、そして次のヒトへの感染の連鎖を断ち切るための手法です。上記は二つとも媒介蚊を用いた研究が必須であり、研究遂行は極めて困難ですが、石野教授は、ゲノム編集法と遺伝子の場所や動きを光で観察するイメージングという手法を駆使し、チーム力で取り組んでいます。

では、石野教授の戦略を実現するために、具体的にどんな研究を進めているのでしょうか?研究の柱は次の四つです。

(1)マラリア原虫を知る:マラリア原虫の生物学的な理解を深め、肝細胞に寄生する仕組みや、宿主との相互作用を解明します。

(2)既存ワクチンの課題解決:現在のワクチンの弱点を克服するため、肝臓チップなどの新たな科学技術を組み入れたプラットフォームを構築します。肝臓チップとは、ヒトの肝臓の構造を再現する実験装置で、マラリア原虫が肝細胞に侵入する最初の過程を詳しく観察することができます。ヒトへの感染の「入り口」を標的にした新しいワクチン設計に役立つと考えています。

(3)原虫の多様性に応じたワクチン設計:アフリカで多い「Plasmodium falciparum(熱帯熱マラリア原虫)」と、アジアに多い「Plasmodium vivax(三日熱マラリア原虫)」では性質が違います。加えて、ワクチンの標的となるタンパク質には遺伝的な違いが多く見られます。そこで、地域ごとの流行株に合わせた最も効果的なワクチンの開発を目指していきます。

(4)感染連鎖を止める伝搬阻止ワクチンの開発:ヒトから蚊、そして蚊から次のヒトへという感染の連鎖を断ち切るワクチンです。蚊の体内での原虫の発育を止める仕組みを狙う、石野教授が挑戦する新しいタイプのワクチンです。

アフリカと日本をつなぐ往還型マラリア研究 ― ともに歩む感染症対策

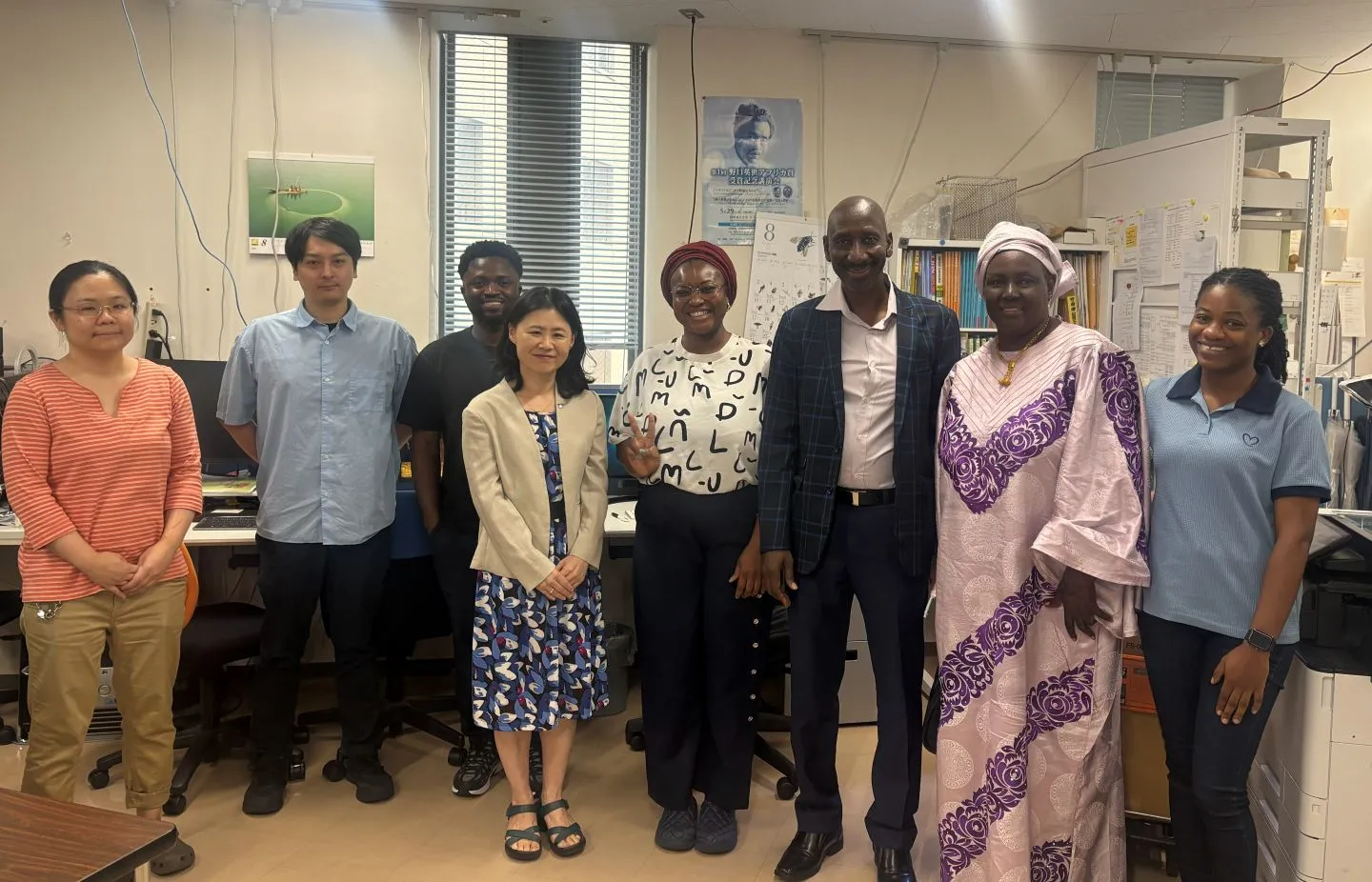

「マラリア制圧の鍵は、実験室の中だけでなく、感染流行地の人々と同じ目線で向き合い、学び合い、未来を築くことにあると思っています」と石野教授は語り、その信念に基づき、長年にわたる信頼と協働のネットワークを築いてきました。そして、アフリカやアジアの研究者とすでにパートナーシップを結び、日本のラボで得た成果を現地で検証し、そこで生まれた問いを再び日本に持ち帰って次の研究に活かすという「往還型(おうかんがた、行き来するかたち)」の体制で研究を進めています。さらに、研究人材の交流にも力を入れています。ガーナやタイから若手研究者を受け入れる一方で、日本の学生を現地に派遣し、双方の人材を育てながら未来へと継続する研究基盤の構築を目指しています。

この取り組みを象徴する出来事として、2025年8月にはマリ共和国のアブドゥライ・ジムデ(Abdoulaye Djimdé)博士が石野研究室を訪問しました。ジムデ博士は、「第5回野口英世アフリカ賞」を内閣総理大臣から受賞し、天皇皇后両陛下ご臨席の授賞式に出席しました。その後、石野研究室を訪問し、共同研究について日本人研究者やアフリカからの留学生と交流を深めました。

ジムデ博士はアフリカ大陸全体の研究者ネットワークを築いた人物でもあり、今回の訪問はScience Tokyoとグローバルサウスを繋ぐ共同研究の今後の可能性を広げる重要な契機となりました。特に、日本とアフリカの協力をさらに強めることで、日本の感染症対策や世界的な公衆衛生の向上にも直結することが期待されます。

研究者のひとこと

石野 わたしが大切にしていることの一つに、学生や若手研究者に基礎研究の楽しさと重要性を伝えることがあります。基礎研究はすぐに役立つ成果が出るとは限りませんが、「なぜ?」という問いは科学研究の大きな原動力です。小さな発見を楽しみながら積み重ねることが、やがて社会を支える大きな成果につながります。

また、原虫が多様であるように、研究者も多様であることは重要だと考えています。異なる分野や文化の研究者が集まることで、複雑な問題に共に立ち向かうことができます。これまでも、これからも、そうやって少しずつ科学が社会に貢献していくと期待しています。

もしマラリア研究に興味をお持ちでしたら、あなたの好奇心は、未来のワクチン開発や感染症克服につながるかもしれません。マラリアの制圧は、人類が長年挑み続けてきた課題です。わたしが長い間取り組んできたマラリア研究をともに進めたいと思う方がいたら是非ご一緒したいと考えています。

取材日:2025年9月24日

お問い合わせ先

- 備考

- 研究支援窓口