ポイント

- 実証フィールドにおいて、1Gbpsを超えるミリ波高速大容量通信の面的なエリア構築に成功

- ミリ波帯の課題であったブロッキング損失を、アナログ中継局の導入により低コストに解決

- アナログ中継局のエリアをオーバーラップさせることで、通信の安定化や更なる高速化が実現可能

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 電気電子系の阪口啓教授の研究グループと楽天モバイル株式会社の研究グループは、東京科学大学 大岡山キャンパスに共同で展開をしてきた5G/6G実証フィールドにおいて複数台のミリ波アナログ中継局(リピータ)の活用により、高速大容量通信エリアを面的に構築することに成功しました。

本研究では、ミリ波帯の課題であったブロッキング損失[用語1]を、アナログ中継局の導入により低コストで解決し、これまで達成出来なかった1Gbpsを超える面的な通信エリアを実現しました。また複数のアナログ中継局の対応エリアをオーバーラップさせることで、人工的なマルチパス伝搬路[用語2]を形成し、ミリ波帯においても分散中継ダイバーシティによる通信の安定化が可能であること、また分散中継MIMO[用語3]によって更なる通信の高速化が可能であることを示唆し、Beyond 5G・6G[用語4]におけるブレイクスルー技術の実現へ向けた活動を開始しました。本研究成果は、2025年5月8日付けで学術論文誌「IEEE Access」に掲載された。また、本成果を含むミリ波アナログ中継MIMO技術を取り上げた記事が業界団体XGMFのホワイトペーパー「Beyond 5G White Paper, 6G Radio Technology Project “Repeater, metasurface, and RIS/IRS”」に掲載されました(2025年5月7日発行)。

背景

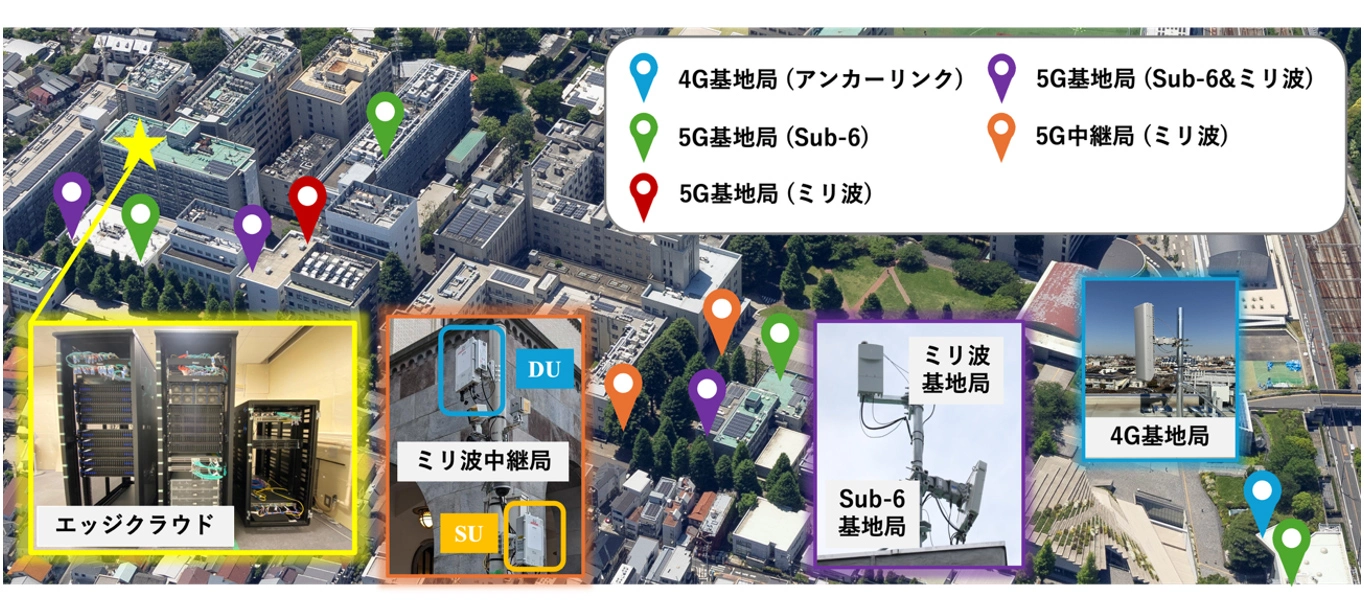

第5世代移動通信システム(5G)実装時に初めて移動通信システムに導入されたミリ波は、1Gbpsを超える高速大容量通信を可能とする点が魅力であり、日本では全てのテレコム事業者において商用化されていますが、その普及は未だ十分ではありません。普及が進まない理由のひとつとして、ミリ波の通信エリアが限定的であることが挙げられます。特に日本では、ミリ波を含めた5G基地局の面的な展開が義務付けられているため、従来の4Gと同程度の間隔でミリ波の基地局が設置されています。そのためミリ波の基地局間隔が広くなり、建物等による遮蔽(ブロッキング)の影響によりほとんどのエリアがミリ波の圏外になっている状況です。一方、コストの観点からミリ波の基地局の新規増設も進んでいないのが現状です。また、ミリ波は4Gまでで用いられているマイクロ波に比べて伝搬損失やブロッキング損失(回折損失)が大きいため、従来と同様の基地局設置法の下では有効な通信エリアを構築できません。これらの課題に対して、伝搬損失に対してはアレーアンテナ[用語5]によるビームフォーミング[用語6]を導入することで解決を図って来ましたが、ブロッキング損失に対しては対策が打たれてきませんでした。これに対して東京科学大学 阪口啓研究室では、ミリ波帯の課題であったブロッキング損失を、アナログ中継局(リピータ)の導入により低コストに解決する方法を提案し、その有効性を理論的な検討で明らかにしてきました[参考文献1、2]。また阪口啓研究室は、2021年より楽天モバイル株式会社の研究グループと共同で、東京科学大学大岡山キャンパスに5G/6G実証フィールドを展開してきました(図1)。

本研究では、ミリ波アナログ中継局の効果を実験的に示す取り組みとして、大岡山5G/6G実証フィールドに複数台のミリ波アナログ中継局を導入し、ミリ波の通信エリアやスループット及び通信の安定性などの評価を行いました。

研究成果

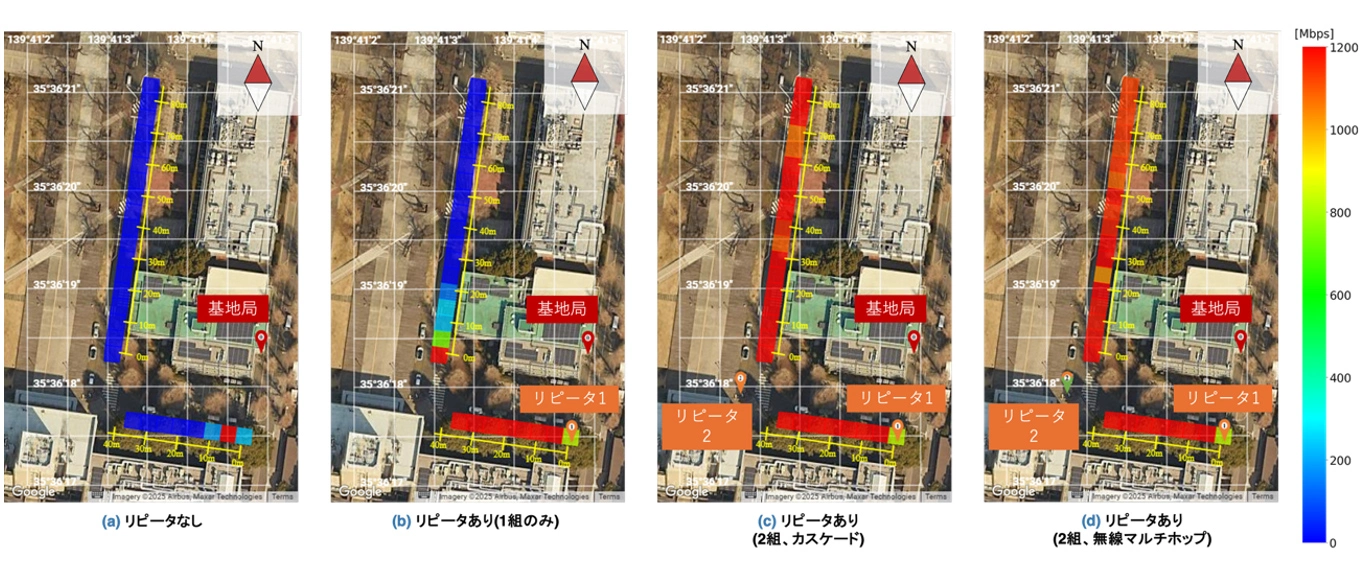

今回の実証実験では、大岡山キャンパス内に設置した28 GHz帯ミリ波基地局に対してアナログ中継局(リピータ)を2セット導入し、基地局からの直接波が届かないブロッキング環境(見通外環境)で通信性能を評価しました。各中継局は、2つの装置から構成されており、ひとつ目のドナーユニット(DU:Donor Unit)は基地局もしくは前段の中継局からの電波を受け取ります。ふたつ目はサービスユニット(SU:Service Unit)と呼ばれ、後段の中継局もしくはユーザ端末へ電波を届けます。本実験の構成として、基地局と1セット目の中継局は無線(ミリ波)で接続しました。1セット目と2セット目の中継局の接続については、光ファイバで直列接続する「カスケード方式」と、無線で中継する「無線マルチホップ方式」の2種類の構成で中継局を接続し、結果を比較しました。 実証実験の結果、アナログ中継局なしでは不感地帯となっていたエリアを通信エリア化することに成功し、図2に示すように安定的に1 Gbps以上のスループットを達成しました。中継機同士の接続方式の違いによる影響を検討したところ、カスケード方式、無線マルチホップ方式のいずれにおいても、これまで達成出来なかった1Gbpsを超える面的な通信エリアの実現が実証されました。また、カスケード方式はエリア全域でより高いスループットを示す一方、無線マルチホップ方式は遅延の低減に優位性があるといった特性が確認されました。

さらに、同環境において複数のアナログ中継局のエリアをオーバーラップさせることで、人工的なマルチパス伝搬路を形成し、通信の安定化を行う実験を行いました。ここでは人体による遮蔽を模擬した実験を行い、その結果、複数の中継局からの電波を受け取ることで、一方向からの受信が遮られても受信信号強度の劣化を防ぎ、スループットの落ち込みを抑制しうることを実証しました。これらの結果は、アナログ中継局の適切な配置により、ミリ波の弱点であるブロッキング損失の課題を克服し、高速大容量のエリアを面的に展開できることを示すとともに、ミリ波帯においても通信の安定化や、分散中継MIMOによる更なる通信の高速化が可能であることを示唆しています。

今後の展開

本研究では、複数台の低コストなアナログ中継局を導入することで、ミリ波5Gの面的な通信エリアの構築が可能であることを実証しました。本成果は、5Gのサービスを提供している通信サービス事業者に波及し、ミリ波5Gのエリア展開に活用されることが期待されます。また複数のアナログ中継局のエリアをオーバーラップさせる分散中継MIMO技術は、通信の安定化や更なる高速化に有効であり、Beyond 5Gや6Gにおけるブレイクスルー技術として今後の発展が期待されています。

付記

本研究の一部は、NICT「革新的情報通信技術研究開発委託研究(#00101)」の助成を受けて行われました。

参考リンク:革新的情報通信技術研究開発委託研究 令和5年度終了評価 結果(概要)|情報通信研究機構(NICT)

参考文献

- [1]

- K. Sakaguchi, T. Yoneda, M. Iwabuchi, T. Murakami, “mmWave massive analog relay MIMO,” ITU Journal on Future and Evolving Technologies, Vol. 2, Issue 6, Sep. 2021.

- [2]

- S. Ke, G. K. Tran, Z. Li and K. Sakaguchi, "Millimeter-Wave Massive Analog Relay MU-MIMO With Blocking-Empowered User Scheduling Toward 6G," IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 6, pp. 1-12, 2025.

用語説明

- [用語1]

- ブロッキング損失:無線通信でビルなどの障害物によって信号が遮られて使われる周波数によっては受信電力が大きく減衰してしまう損失のこと

- [用語2]

- マルチパス伝搬路:電波がビルや地面などに反射・回折して、複数の経路を通って受信機に届く現象やその経路のこと

- [用語3]

- MIMO:複数のアンテナを使って同時にデータを送受信し、通信速度や安定性を高める技術のこと

- [用語4]

- Beyond 5G・6G:現在の5Gや将来の6Gをさらに進化させた、次世代セルラーネットワークの通信技術やその構想全体を指す

- [用語5]

- アレーアンテナ:複数のアンテナ素子を並べて配置し、電波の方向や強さを制御できる高性能なアンテナのこと

- [用語6]

- ビームフォーミング:アンテナからの電波を特定の方向に集中させて、通信品質を向上させる技術のこと

論文情報

- 掲載誌:

- IEEE Access

- タイトル:

- Field Evaluation of 5G mmWave Relays in Various Topologies: NLOS Coverage Enhancement and Tolerance against Blockage

- 著者:

- Naoya Okubo, Keishi Tokugawa, Jin Nakazato, Suwen Ke, Yiming Chen, Gia Khanh Tran, Kei Sakaguchi, Mitsuhiro Kuchitsu, Tsuyoshi Itagaki

- 発行元:

- XGMF

- 白書タイトル:

- Beyond 5G White Paper, 6G Radio Technology Project, "Repeater, metasurface, and RIS/IRS"

- 発行日:

- 2025年5月7日

研究者プロフィール

阪口 啓 Kei SAKAGUCHI

東京科学大学 工学院 電気電子系 教授

研究分野:無線通信工学