ポイント

- ゾウの腸内細菌による発酵を経て作られることが知られているコーヒーにおいて、関連する細菌とその機能をはじめて明らかにしました。

- ゾウがコーヒーを食べた後のふんから腸内細菌を調べ、遺伝子解析と機能予測によってその働きを詳しく分析しました。

- 微生物と食品成分の関わりを調べることで、風味が生まれる仕組みを科学的に明らかにした研究です。

概要

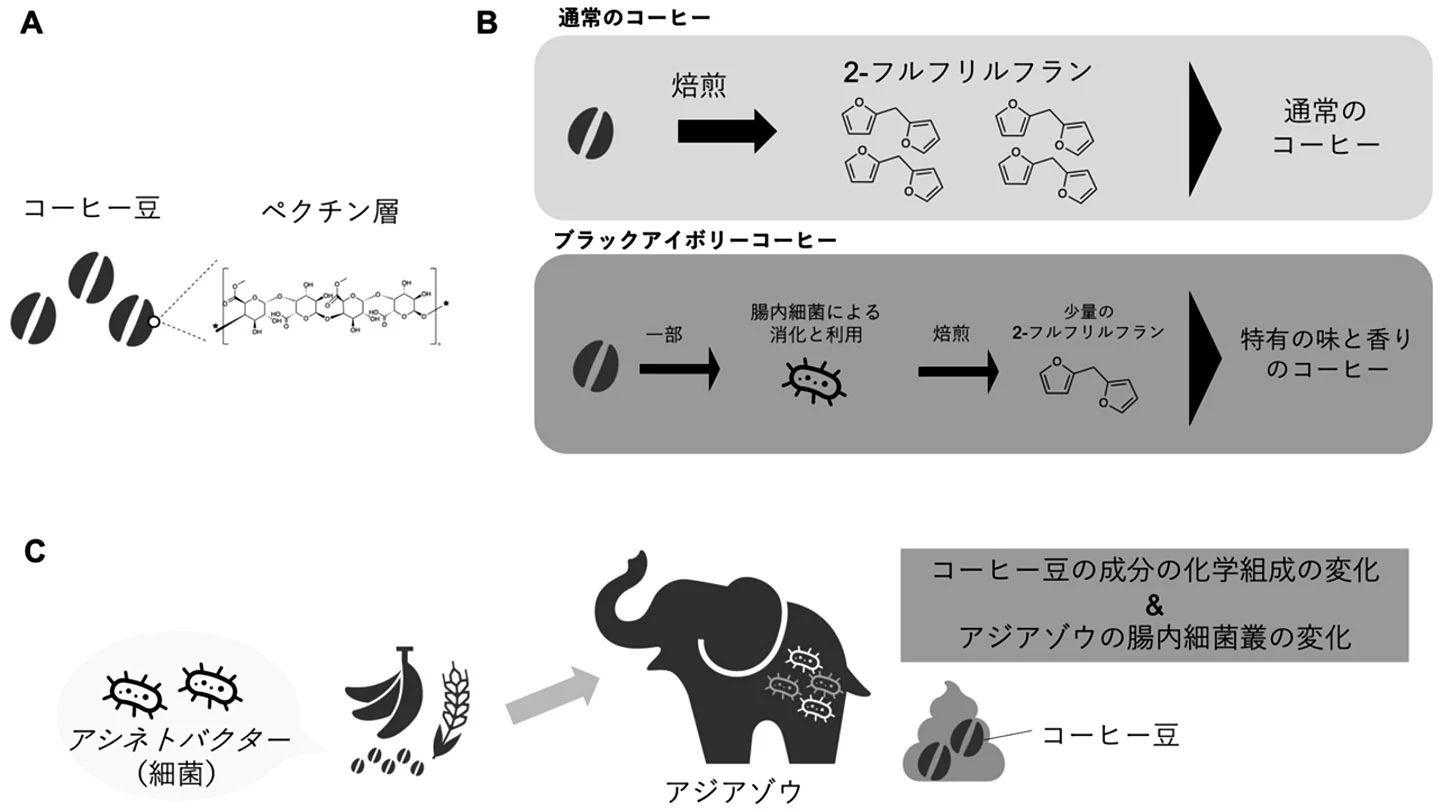

コーヒー豆は様々な加工方法が知られており、中には動物の腸管での発酵を経るコーヒーもあります。東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院の山田拓司准教授と千葉のどか研究員らの研究チームは、アジアゾウの腸内での発酵を経て生産されるコーヒー(ブラック・アイボリー)に注目し、その“作り手”である腸内細菌に焦点を当てました。そして、アジアゾウの腸内細菌がコーヒーの風味形成に関与している可能性を初めて明らかにしました。研究チームは、アジアゾウがコーヒーチェリー[用語1]を食べた後のふんから腸内細菌を調べ、遺伝子解析を用いてそれらの働きを詳しく分析しました。その結果、アジアゾウの腸内細菌がコーヒー豆の外側の成分であるペクチン[用語2]などを分解することで苦味をやわらげ、まろやかな風味や独特の味わいを生み出す可能性が示されました。本研究は、動物の腸内微生物によって独特な風味が生まれる仕組みを明らかにするものであり、微生物学的な視点から食の多様性や風味形成のメカニズムを理解する新しい手がかりとなります。近年、腸内微生物が食品の味や香りに影響を与えることが明らかになり注目を集めています。今後は研究成果を食の豊かさへとつなげられるよう、より詳しい分子メカニズムに迫っていきたいと考えています。

本成果は、11月18日付(現地時間)の「Scientific Reports」誌に掲載されました。

背景

コーヒーは世界中で親しまれている飲み物で、その味や香りは豆の種類や焙煎方法だけでなく、加工の過程にも大きく左右されます。中でも、動物の消化管を経ることで独特の風味を生み出すコーヒーとして知られるのが「コピ・ルアク(Kopi Luwak)[用語3]」です。コピ・ルアクはジャコウネコの体内を通過させることによって作られます。同研究チームはこれまでにジャコウネコの腸内細菌叢を解析し、特定の菌が豆成分の分解に関与する可能性を見出してきました。一方、タイ北部の特定の農園で製造している、コーヒーチェリーを食べたアジアゾウのふんから取り出されるコーヒーが知られており、こちらもまろやかな味わいであると言われています。しかし、このコーヒーの独特な味わいがどのような仕組みで生まれるのかについては、これまで科学的に明らかにされていませんでした。近年、腸内細菌が食品中の成分変化や発酵プロセスに関与することが報告されており、こうした微生物学的視点から風味形成を理解する研究が進みつつあります。こうした背景から、本研究ではアジアゾウの腸内環境とコーヒーの味との関係を解明することを目指しました。

研究成果

本研究では、アジアゾウの腸内細菌がゾウの発酵コーヒーの独特な風味の形成に関わっていることを初めて明らかにしました。まず、研究チームは、アジアゾウがコーヒー豆を食べた後のふんに含まれる遺伝子を解析することで、アシネトバクターなどの腸内細菌が存在していることを発見しました。この細菌はもともとコーヒー豆の表面からの検出報告もあることから、コーヒー豆を食べることでアジアゾウの腸内細菌叢が影響を受けている可能性が示唆されました。また、腸内細菌叢の機能解析によって、アジアゾウの腸内細菌の一部が豆に含まれるペクチンなどの成分を分解する酵素を持つことを発見しました。この結果より、腸内細菌の発酵作用によってコーヒー豆の化学組成が変化し、独特の味わいが加わり、苦味がやわらいでまろやかな味わいが生まれる可能性が示唆されました。さらに、他の動物には見られない特有の分解経路が存在することも明らかとなり、腸内微生物が食品の風味を形成する新たなメカニズムを示す成果となりました。こうした知見は、味や香りの違いを科学的に説明する手がかりとなり、食品科学における新しい研究分野を切り開くものです。

社会的インパクト

本研究は、動物の腸内微生物による食品発酵が、食品の風味形成に関与する可能性を示したものです。ゾウの消化過程における微生物の働きに注目することで、コーヒー豆の独特な味や香りを生み出す「微生物の力」を新たな観点として、理解することができました。これらの知見は、微生物を活用した発酵や風味創出の研究に新たな示唆を与えるとともに、多様な食文化を理解する一助となるものです。

今後の展開

今後は、アジアゾウの腸内細菌がコーヒー豆の成分をどのように分解し、風味を変化させるのかを分子レベルで詳しく解析することで、微生物による天然の発酵プロセスや風味形成のメカニズムをより深く理解することを目指します。これにより、動物の腸内微生物による発酵の仕組みがより科学的に明らかになることが期待されます。

付記

ゾウのふんサンプルはBlake G. Dinkin氏から提供があり、実験に当たってはタイ王国マヒドン大学熱帯医学部の実験室スペースをRapatbhorn Patrapuvich博士から提供されました。実験用試薬の準備にあたっては、Paviga Limudompon博士とAraya Jivapetthai氏の協力がありました。本研究は東京科学大学寄金室個別プロジェクトの研究成果です。

東京科学大学個別プロジェクト「腸内環境の全容解明とプラットフォーム(JCHM)」

参考文献

- [参考文献1]

- Watanabe H et al.: PeerJ 8. e9579 (2020).

- [参考文献2]

- Thammarat P et al.: Molecules 23, 1910 (2018)

- [参考文献3]

- Marcone MF et al.: Food Res. Int. 37, 901-912 (2004)

用語説明

- [用語1]

- コーヒーチェリー:コーヒー豆(種子)を内側に包んだ状態の果実。

- [用語2]

- ペクチン:果物や植物の細胞の壁に多く含まれる成分で、コーヒー豆を覆っている物質。腸内細菌が分解する水溶性食物繊維の一種。

- [用語3]

- コピ・ルアク(Kopi Luwak):ジャコウネコがコーヒーチェリーを食べて消化管を通過させることで生まれるコーヒー。まろやかな味わいが特徴で、同研究チームの解析では グルコノバクター属という腸内細菌がジャコウネコの腸内に優占し、豆表面成分の分解に関与する可能性が示唆された([参考文献1])。

論文情報

- 掲載誌:

- Scientific Reports

- タイトル:

- Preliminary Study of Gut Microbiome Influence on Black Ivory Coffee Fermentation in Asian Elephants

- 著者:

- Nodoka Chiba, Vachiranee Limviphuvadh, Chong Han Ng, Ryuto Koyagi, Yuta Kino, Yuya Nakamura, Takuji Yamada.

研究者プロフィール

山田 拓司 Takuji Yamada

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 准教授

研究分野:生命情報学