ポイント

- ワインの“渋み”成分を活用し、抗体を搭載したナノマシンを創成しました

- ナノマシンによって抗体をがん細胞内の標的箇所にピンポイントに送達する新しい治療法を開発し、難治性乳がんに対して治療効果を示すことに成功しました

- 本研究で開発されたナノマシンは、抗体医薬の適用範囲をこれまでの細胞表面から細胞内部へと拡張する可能性を持つ画期的な技術です

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 化学生命科学研究所の本田雄士助教、原口陽菜修士課程学生(当時)、同 西山伸宏教授らの研究チームは、公益財団法人川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)と共同で、ワイン成分であるポリフェノールを活用して、抗体[用語1]を搭載したナノマシン[用語2]を創成し、抗体をがん細胞内の標的箇所にピンポイントで送達する新しい治療法を開発しました。従来、抗体は細胞膜を通過しにくいうえに、仮に細胞に取り込まれたとしてもエンドソーム[用語3]という膜小胞器官から脱出できないため、細胞内では治療効果を発揮できないという課題がありました。本研究で創成したナノマシンによって、標的分子を認識し治療効果を示す抗体を細胞内に届けることで、これまで治療標的にするのが難しいとされた細胞質内の抗原にアプローチする新たながん治療法が誕生すると期待されます。

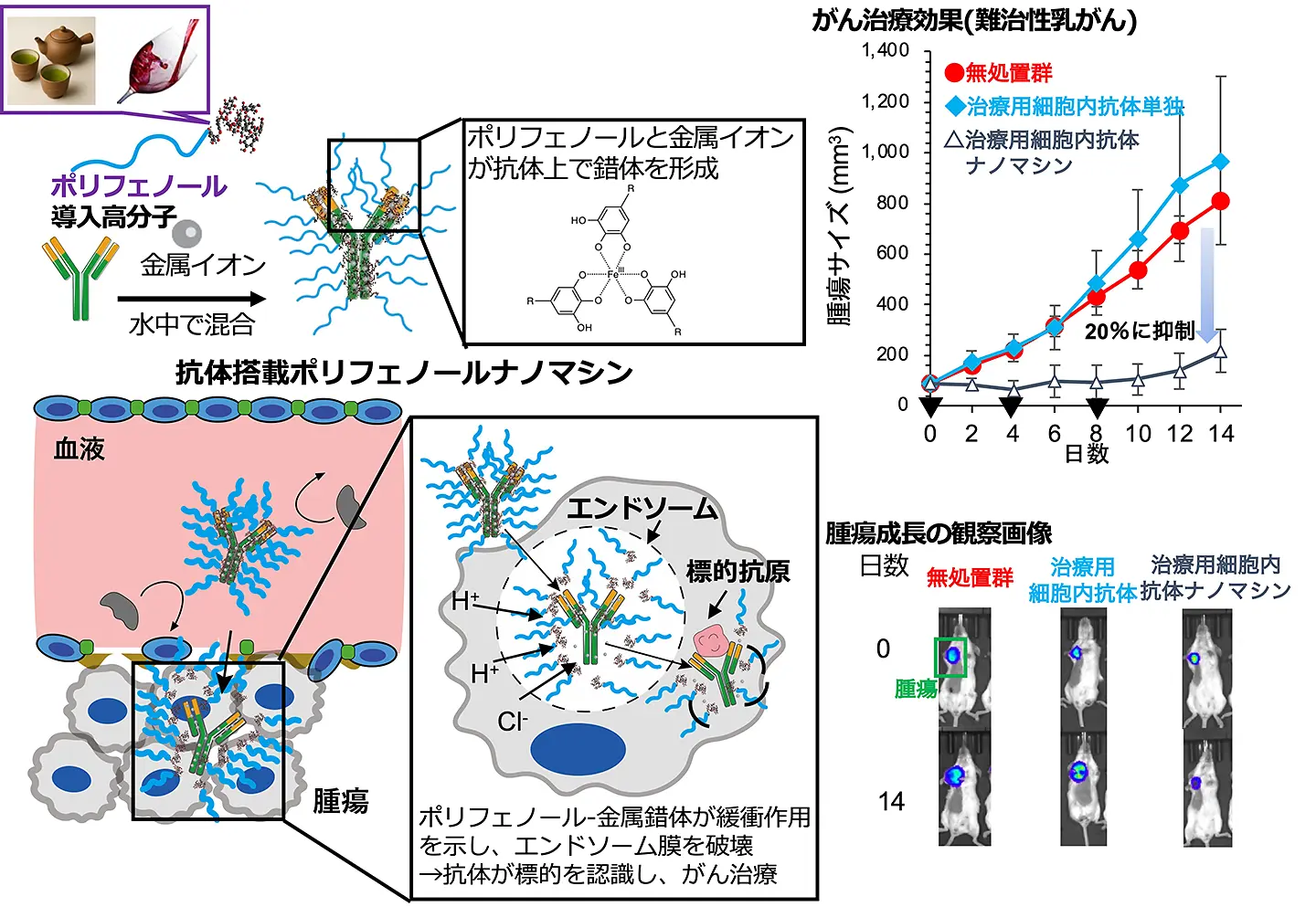

今回、本田助教らの研究チームは、ワインなどに含まれるポリフェノールと鉄イオンを用いたナノマシンを開発しました。ポリフェノールをステルス性の高いポリエチレングリコール(PEG)と結合させることで、抗体を搭載した直径約30 nmのポリフェノールナノマシンを形成させ、血中安定性とがん組織への集積性を向上させました。さらに、細胞内の酸性環境に応答して、抗体をエンドソームから効率的に放出させ細胞質内抗原に結合させることに成功しました。このポリフェノールナノマシンは、難治性乳がんの同所移植モデルマウスにおいて強力な抗腫瘍効果を示し、無処置群と比較して腫瘍サイズを20%にまで抑制しました。本技術は、抗体医薬の適用範囲を細胞内部へと広げる革新的なプラットフォームとなる可能性があります。

本成果は、6月4日付(米国東部時間)の「Journal of Controlled Release」誌に掲載されました。

背景

抗体医薬は、がんをはじめとするさまざまな疾患に対して高い治療効果を発揮することから、近年ますます注目を集めています。これまで多くの抗体は、細胞表面に存在する抗原を標的とすることで作用してきました。たとえば、HER2を標的とするトラスツズマブや、PD-L1を標的とするアベルマブといった抗体医薬が、がん治療薬として実用化されています。このように細胞表面に存在する抗原は世界中の製薬会社や研究機関によって分析し尽くされ、新しい標的抗原を探すのが困難になりつつありますが、がん細胞内には、ヒトテロメラーゼ逆転写酵素やp53、MUC1など、治療標的となり得る多くの有望な抗原が存在していることが明らかになっています[参考文献1]。これら細胞質内抗原を標的とする抗体が開発できれば、治療の選択肢がさらに広がります。

ところが、抗体は分子量が大きく、親水性が高く、全体として負の電荷を持っているため、細胞膜を通過することが難しく、細胞内への取り込み効率が極めて低いという課題があります。また、仮に細胞に取り込まれたとしても、抗体はエンドソームという細胞内小器官に閉じ込められてしまい、標的の抗原が存在する細胞質へ到達できないという問題がありました。この問題に対して従来は、正電荷を持つカチオン性高分子やペプチド、リポソームなどの物質を用いてエンドソームからの脱出を促進する方法が試みられてきました。しかし、これらの物質にはカチオン性由来の細胞毒性を引き起こしたり、血中での安定性に欠けたりといった懸念がありました。

研究成果

本研究では、細胞内抗体での治療を実現するため、金属‐ポリフェノール錯体(MPN)[用語4]に基づく新たなポリフェノールナノマシンを開発しました。[参考文献1]。MPNは、ワインやお茶などに含まれるポリフェノールと金属イオンとの間の配位結合によって形成される構造で[参考文献2]、今回はポリフェノールの一種であるタンニン酸(TA)[用語5]と三価鉄イオン(Fe3+)を用い、抗体を効率的に搭載するポリフェノールナノマシンを構築しました(図1)。その際、論文著者らは、TAをステルス性の高いポリエチレングリコール(PEG)と結合させたポリフェノール導入高分子を合成し、PEGがナノ粒子表面を被覆する“シェル”構造を作ることで、血中での非特異的なタンパク質との相互作用を抑え、異物としても認識されず、体内での安定性と腫瘍組織への集積性を向上させました。

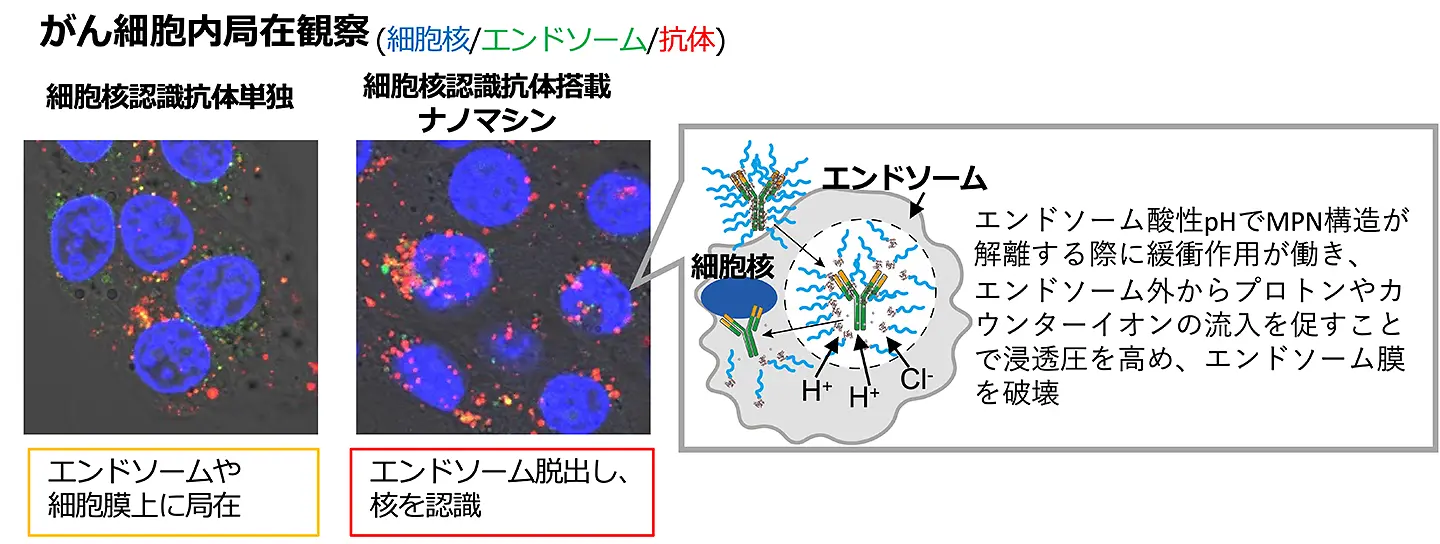

このポリフェノールナノマシンは、抗体と高分子、鉄イオンを単純に混合するだけで直径約30 nmのコアシェル型MPNナノ粒子を形成し、静脈注射による全身投与でも安定性を維持しながら、腫瘍組織に集積します。さらにがん細胞内に取り込まれた後は、エンドソームに捉えられても、その酸性環境でMPN構造が解離する際に緩衝作用が働きプロトン(水素イオン)を大量に消費するため、エンドソーム内へプロトンやカウンターイオンの流入が起こって浸透圧が上昇し、エンドソーム膜は破壊されて抗体が細胞質へと放出されます(図2)[参考文献3]。この際、ポリフェノール導入高分子の電荷はほとんど中性であり、従来のエンドソーム脱出技術のようにカチオン性分子を使うことがないため、細胞毒性および血中での安定性などへの懸念がないと考えられます。治療効果を見るため、がん細胞内で発現している抗原に結合する治療用細胞内抗体(αS100A4)をこのナノマシンに搭載し、従来の抗体医薬では治療が困難なトリプルネガティブ乳がん(TNBC)を乳腺に同所移植したモデルマウスに投与したところ、がん抑制タンパク質の活性化による治療効果の向上が確認され、無処置群およびナノマシンを用いない治療用細胞内抗体単独群と比較して、がんの大きさを20%にまで抑えることに成功しました(図1)。

社会的インパクト

本研究で開発されたポリフェノールナノマシンは、抗体医薬の適用範囲を細胞表面から細胞内部へと拡張する可能性を持つ画期的な技術です。特に、既存の治療法では標的にできなかった細胞質内抗原を狙った治療が可能となることで、難治性のがんに対しても新たな治療アプローチを提供することが期待されます。実際に、今回治療を行った乳がんは、従来のHER2を標的とするトラスツズマブなどの抗体医薬では治療が困難なTNBCであることから、このナノマシンが難治性のがんに有効であると期待されます。

また、本技術は従来のカチオン性物質を用いた方法とは異なり、毒性が低く、生体適合性の高い非カチオン性材料で構成されているため、安全性の面でも優れており、臨床応用においても大きな利点があります。さらに、抗体との複雑な化学修飾や遺伝子改変を必要とせず、「混ぜるだけ」で作製可能という製造面での簡便さも特筆すべきポイントであり、医薬品としての量産や実用化にも大きく貢献する技術です。

今後の展開

今後は、本技術を応用して、がんだけでなく、細胞内で異常タンパク質が関与する神経変性疾患や自己免疫疾患など難治性疾患に対する治療法の開発にもつなげていきたいと考えています。また、さまざまな種類の抗体との組み合わせや、標的抗原の選定によって、個別化医療(プレシジョンメディスン)に対応した治療法の開発も視野に入れています。さらに、このナノマシンは抗体だけでなく、他のタンパク質や核酸タンパク質複合体も搭載できることから、幅広い疾患に適応できることが期待でき、治療プラットフォームになる可能性を秘めています。

臨床試験を見据えた研究では、毒性評価、製剤安定性の検証、製造プロセスの最適化などを進めていく予定です。

付記

本研究は下記の支援により実施されました。

- 日本医療研究開発機構(AMED)(JP22am0401018、23ak0101173、JP22ym0126812、 JP23ym0126812、JP24ym0126802)

- 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」川崎拠点(JPMJPF2202)

- 科学研究費助成事業(22H00581、22K18193、21K20513、23H04060、23H05451、 24K03278)

- 旭硝子財団研究助成

- 東工大GAPファンドプログラム

- 東工大社会変革チャレンジ賞

公益財団法人川崎市産業振興財団について

川崎市の100%出捐により昭和63年に設立され、川崎市内および周辺地域の産業経済の発展に寄与すること、また、先端的な医療分野、薬学分野等における研究開発の推進等により医療・福祉の向上などを目的としています。行政や関係機関、各拠点と連携し、川崎市産業振興会館を市内中小企業・ベンチャーの支援拠点として位置づけ、経営支援強化をはじめ、新産業・新技術の創出支援など、産業振興に関わる諸事業に積極的に取り組むと同時に、中小企業・ベンチャー等の抱える課題の解決に向けて、「総合的な支援サービスの提供」に注力しています。

ナノ医療イノベーションセンターについて

川崎市川崎区殿町の国際戦略拠点(キングスカイフロント)におけるライフサイエンス分野の拠点形成の核となる先導的な施設として、文部科学省より「地域資源等を活用した産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」の支援を受け、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団が整備を進め、2015年4月に運営を開始した研究センターです。産学官が一つ屋根の下に集い、異分野融合体制で革新的課題の研究および研究成果の実用化に取り組んでいます。片岡一則センター長は、2023年、英国・クラリベイト社のデータ解析に基づきノーベル賞級の研究成果を創出する研究者を表彰する Citation Laureates™(引用栄誉賞)に選出されました。

東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所について

すずかけ台キャンパスに位置する分子創成化学領域、分子組織化学領域、分子機能化学領域、分子生命化学領域に、分子先駆化学領域の五つの研究グループから構成された研究所。1939年2月に東京工業大学 資源化学研究所として設置され、その後、組織改革により2016年4月より東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所となり、2024年の10月の東京医科歯科大学との大学統合により東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所と名称変更した。

共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)について

大学等が中心となって未来のあるべき社会像(拠点ビジョン)を策定し、その実現に向けた研究開発を推進するとともに、プロジェクト終了後も、持続的に成果を創出する自立した産学官共創拠点の形成を目指す産学連携プログラム。JSTの既存の拠点形成型プログラムの一つである、センター・オブ・イノベーション(COI)プログラムがコンセプトとして掲げる「ビジョン主導・バックキャスト型研究開発」を基軸とした制度設計を行ったことから、本プログラムの愛称を「COI-NEXT」ともいいます。知と人材の集積拠点である大学等のイノベーション創造への役割が増している中、これまでの改革により、大学等のガバナンスとイノベーション創出力の強化が図られてきました。今後、「ウィズ/ポストコロナ」の社会像を世界中が模索する中、我が国が、現在そして将来直面する課題を解決し、世界に伍して競争を行うためには、将来の不確実性や知識集約型社会に対応したイノベーション・エコシステムを「組織」対「組織」の産学官の共創(産学官共創)により構築することが必要となります。

プロジェクトCHANGEについて

文部科学省/JSTによる「令和4年度共創の場形成支援プログラム COI-NEXT(共創分野・本格型)」に川崎市産業振興財団(理事長:三浦 淳、所在地:川崎市幸区、略称:KIIP)が代表機関となり申請し、2022年10月25日に採択が決まったCOI-NEXT川崎拠点のことをプロジェクトCHANGEと呼びます。「医工看共創が先導するレジリエント健康長寿社会」をビジョンに掲げ、少子高齢社会にあって負担が増える医療職種の中でも、これまで工学がほとんど介入してこなかった看護領域に特に着目して看護業務の負担軽減を工学の力で行うとともに、老化に抗う身体を造る術について研究開発を行い社会実装します。さらには、市民のケアコンピテンシー(ケアする力)を高め、誰もが簡便に扱えるケア製品やシステムを開発します。

参考文献

- [1]

- Paul, S., Konig, M.F., Pardoll, D.M., et al., Cancer therapy with antibodies, Nat. Rev. Cancer, 24 (2024) 399–426.

DOI:10.1038/s41568-024-00690-x - [2]

- Ejima, H., Richardson, J.J., Liang, K., Best, J.P., Koeverden, M.P.V., Such, G.K., Cui, J., Caruso, F., One-step assembly of coordination complexes for versatile film and particle engineering, Science, 341 (2013) 154–157.

DOI:10.1126/science.1237265 - [3]

- Chen, J., Li, J., Zhou, J., Lin, Z., Cavalieri, F., Czuba-Wojnilowicz, E., Hu, Y., Glab, A., Ju, Y., Richardson, J.J., Caruso, F., Metal–phenolic coatings as a platform to trigger endosomal escape of nanoparticles, ACS Nano, 13 (2019) 11653–11664.

DOI:10.1021/acsnano.9b05521

用語説明

- [用語1]

- 抗体:免疫系のタンパク質で、特定の抗原に特異的に結合し、体内の異物を認識・除去する働きを持っている。抗体の特異性を利用し、がんや自己免疫疾患などの治療に用いられており、代表的なものとして、抗体を標的とするトラスツズマブや、PD-L1を標的とするアベルマブといった抗体医薬が挙げられる。現在は、細胞膜上および細胞外の抗原を標的する抗体のみが抗体医薬として用いられている。

- [用語2]

- ナノマシン:近年、1〜100 nm程度の粒子径を持つ微小な粒子であるナノ粒子を用いた医療への応用が多数開発され、特に、薬剤送達システム(ドラッグデリバリーシステム、DDS)と呼ばれる薬剤を体内で運搬する担体として注目が集まっている。薬や核酸の効果を上げ、副作用を減らすために、ターゲットとなる細胞や組織に効率的に薬を到達させ、必要量をタイミングよく放出させるシステムで、ナノ粒子を用いたDDSを「ナノDDS」あるいは、高機能化されたものを「ナノマシン」と呼称することがある。

- [用語3]

- エンドソーム:細胞内で物質を輸送する膜で囲まれた小胞で、細胞外から取り込まれた物質を細胞内の様々な部位へ運搬する役割を担っている。初期エンドソームと後期エンドソームに分類され、それぞれ物質の取り込み、仕分け、リソソームへの輸送、分解などを行っている。エンドソーム内部のpH(酸性度)は段階的に下がっていき、初期はpH6.5と弱酸性だが、成熟するにつれて酸性(〜5.5)に変わる。エンドソームのpH勾配は、細胞内輸送や物質の分解に重要な役割を果たしており、pHが低下することで、エンドソーム内に取り込まれた物質がリソソームで分解されやすくなる。

- [用語4]

- 金属‐ポリフェノール錯体(MPN):金属イオンとポリフェノールが配位結合で形成する錯体で、2013年にメルボルン大学の研究チームが初めてScience誌で報告した[参考文献1]。ポリフェノールと金属を混合するだけで簡便に構築できる上に、安定性や機能性に優れることから、医療や材料分野で応用されている。

- [用語5]

- タンニン酸(Tannic Acid)::赤ワインや茶などに多く含まれる、植物由来のポリフェノール化合物の一種。疎水性相互作用や水素結合を介して、タンパク質などのさまざまな生体分子と結合して複合体を形成する。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of Controlled Release

- タイトル:

- Metal-Phenolic Network-Based Polymeric Nanocarriers Facilitating Antibody Cytoplasmic Delivery and Anti-tumor Effects to Orthotopic Breast Tumors

- 著者:

- Yuto Honda*, Haruna Haraguchi, Takeru Tsuda, Rui Ko, Kyohei Muguruma, Haochen Guo, Takahiro Nomoto, Yutaka Miura and Nobuhiro Nishiyama*

研究者プロフィール

本田 雄士 Yuto HONDA

東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 助教

研究分野:薬物送達学、生体材料学

西山 伸宏 Nobuhiro NISHIYAMA

東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 教授

研究分野:薬物送達学、薬剤学

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp