ポイント

- 強相関酸化物と二次元物質の性質が共存するファンデルワールス酸化物2H-NbO2を世界で初めて合成。

- ナノ薄膜の高温強酸化反応により、三次元性が強い層状金属酸化物を二次元的なファンデルワールス物質へと転換。

- 強相関酸化物と二次元物質の両方の特徴を持つ次世代電子材料やデバイスの開発に期待。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 応用化学系の佐藤礼大学院生(研究当時)、相馬拓人助教、吉松公平准教授と大友明教授らの研究チームは、東北大学 多元物質科学研究所の組頭広志教授と共同で、ファンデルワールス酸化物2H-NbO2の合成に世界で初めて成功しました。

ファンデルワールス物質[用語1]は、二次元層が積み重なった構造を持つ物質の総称であり、次世代の半導体材料として期待される二次元物質[用語2]のもとになる物質群です。一方、金属酸化物は強相関物質[用語3]と呼ばれ、次世代の電子デバイスの材料として期待されています。しかしながら、金属酸化物は一般にファンデルワールス物質とならず、これまでこの二つの領域は別個に考えられていました。

今回の研究では、層状構造を持つ金属酸化物LiNbO2からリチウム(Li)を引き抜く化学反応を利用することで、二次元的なファンデルワールス物質の特徴を持つ2H-NbO2の合成に初めて成功しました。この合成にあたっては、新たに開発したナノ薄膜に対する高温強酸化反応を用いれば、Liを引き抜く反応が進行することが明らかになりました。この成果により、今後は二次元物質と強相関物質の両方の特徴を持つ新しい材料やデバイスの開発が期待されます。

本成果は、7月18日付(米国東部時間)にアメリカ化学会が発行する「ACS Nano」誌に掲載されました。

背景

近年の人工知能をはじめとする情報科学の発展は、シリコン(Si)トランジスタの微細化によって半導体集積回路が進化し、莫大な情報量を取り扱えるようになったことで実現しました。そうしたSiトランジスタの微細化はさらに進み、現在では原子サイズに近い数ナノメートルの領域に到達しています。しかし、こうした継続的な高集積化は近々限界を迎えると予想されており、情報科学のさらなる発展のためには、Siを代替する次世代の半導体材料の開発が求められています。

そうした次世代半導体材料の候補としては、グラフェンの発見(2010年ノーベル物理学賞)が契機となって、二次元物質の研究が世界中で加速しています。二次元物質は本質的に厚さが一原子層しかないため、Siトランジスタの微細化限界を突破できると考えられています。二次元物質であるグラフェンは、ファンデルワールス物質であるグラファイト(黒鉛)を付箋のように一原子層ずつはがすことで得られます。こうしたことから、新たな二次元物質の実現に向けてさまざまなファンデルワールス物質の探索が行われています。特に、MoS2などに代表される遷移金属ダイカルコゲナイド[用語4]は、ファンデルワールス物質の中でもバンドギャップを有することから、Siに代わる次世代半導体として最も期待されています。

一方で金属酸化物は、高温超伝導[用語5]や金属絶縁体転移[用語6]といった、他の物質には見られない特別な機能が発現するため、強相関物質と呼ばれています。それらは従来の半導体とは全く異なった特性を持つため、次世代半導体材料として、二次元物質とは別の観点から研究されています。しかしながら、金属酸化物は少数の例外を除きファンデルワールス物質とはならないため、二次元物質の研究との接点はほとんどありませんでした。

本研究では、二次元物質と強相関物質の両方の特徴を有する物質を実現できないかと考え、層状構造を持つ金属酸化物から二次元のファンデルワールス物質へと転換する2.5次元のアプローチを着想しました。

研究成果

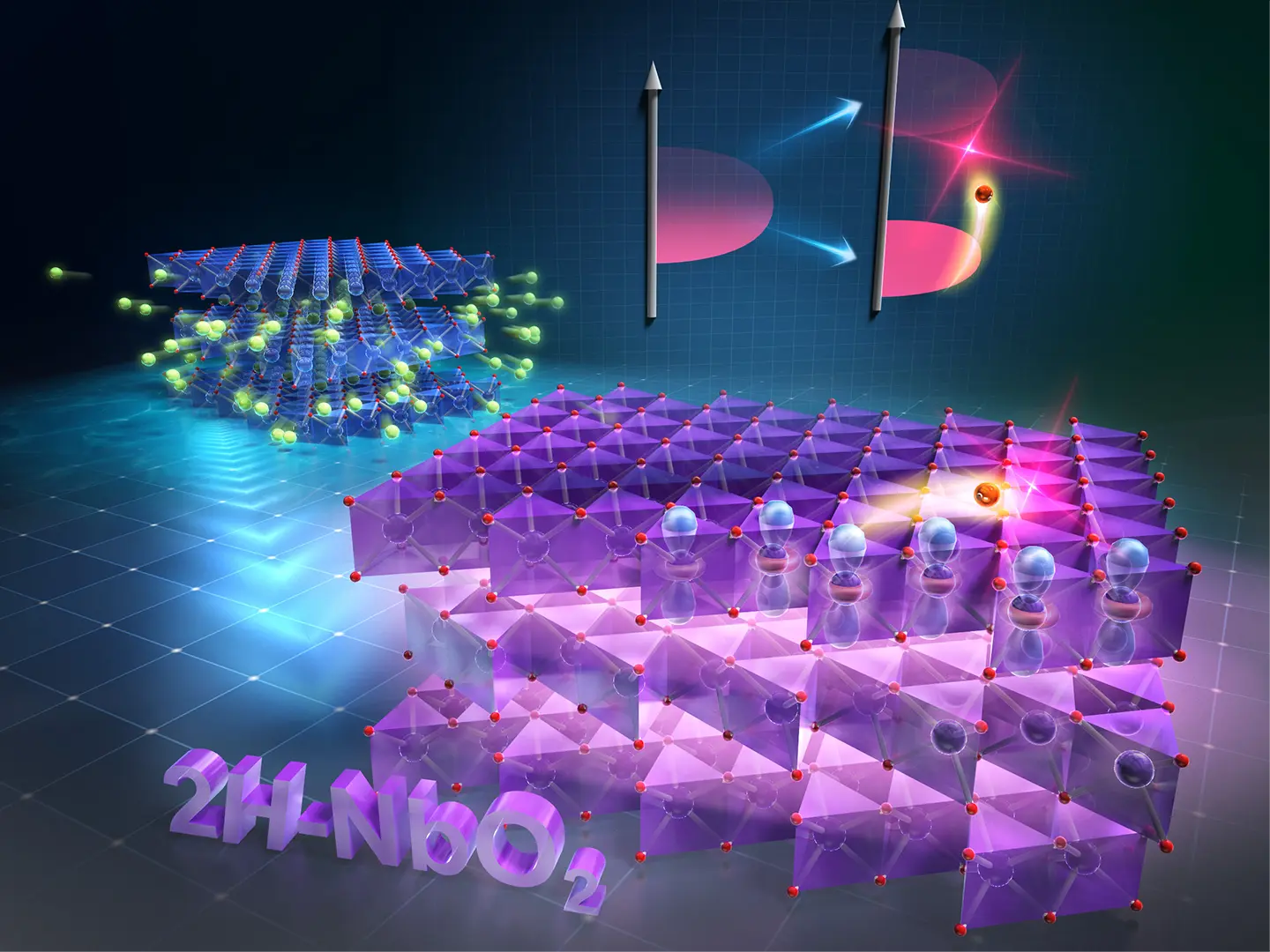

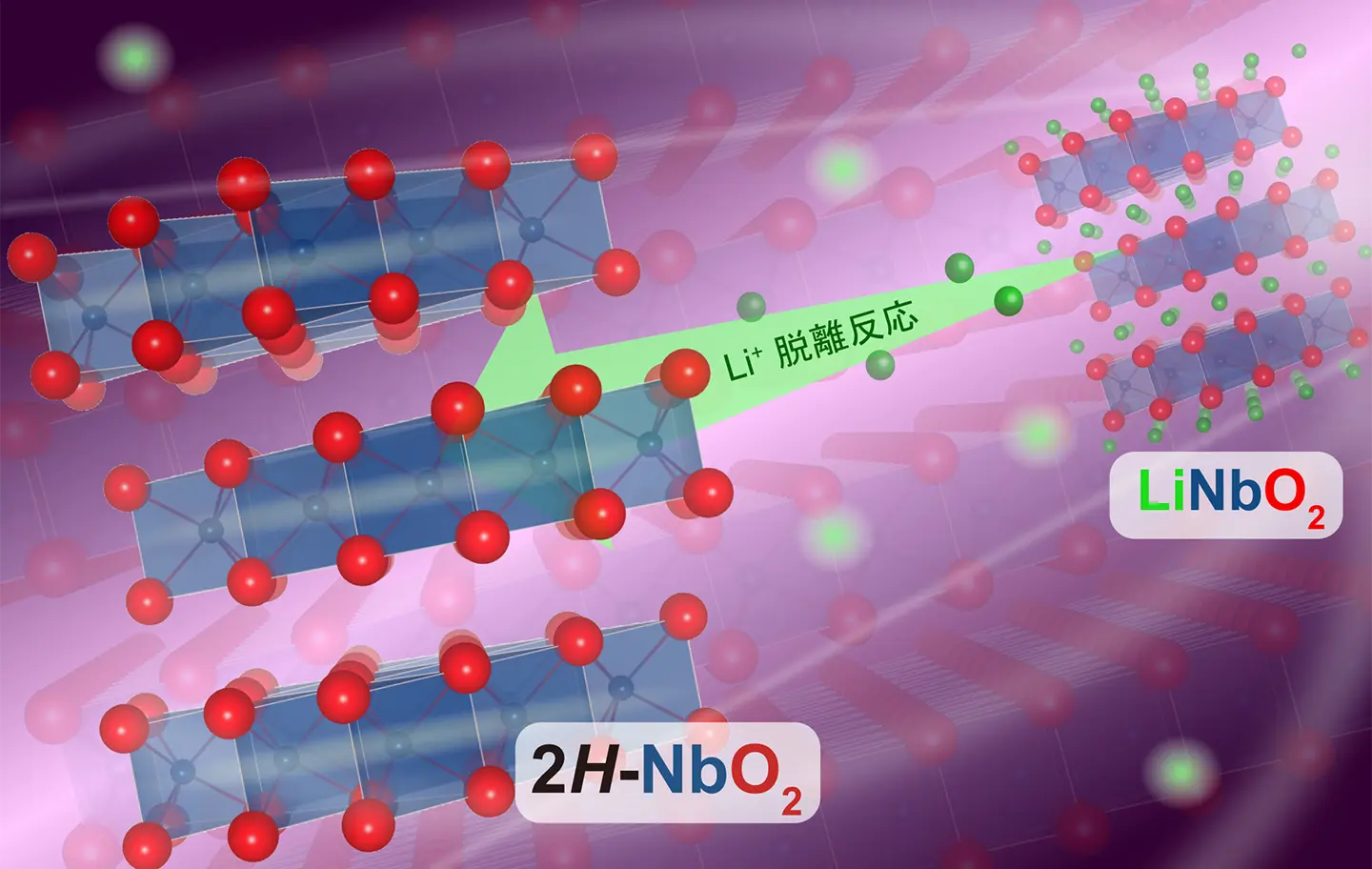

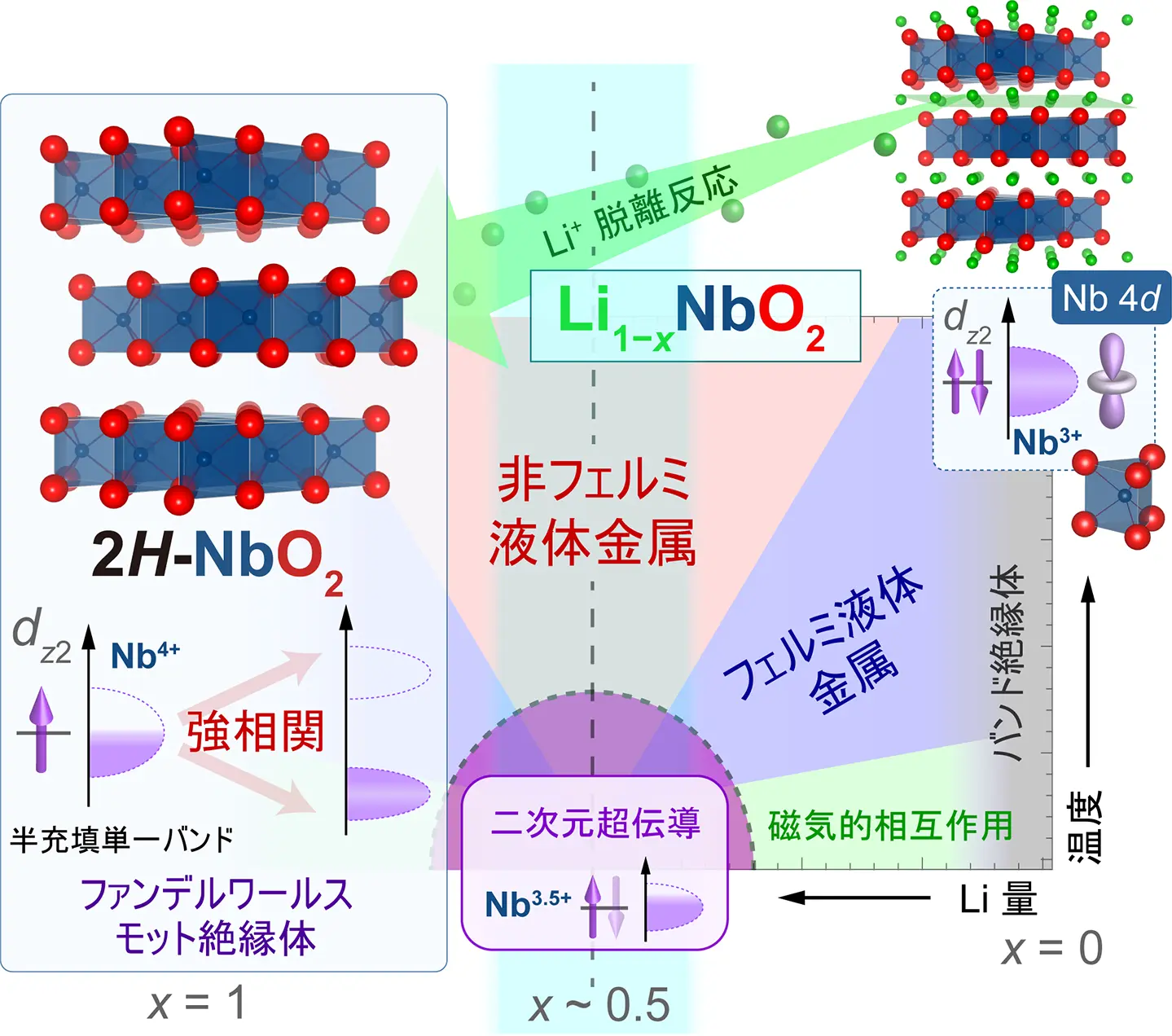

研究チームは、層状構造を持つニオブ酸リチウム(LiNbO2)が金属酸化物で唯一、2H型と呼ばれる遷移金属ダイカルコゲナイドと同じ構造を持っていることに着目しました。LiNbO2はNbO2層とLi層が交互に積み重なった層状構造を持ちますが、研究チームはこのLi層を全て取り除くことができれば、ファンデルワールス物質である2H型NbO2になると考えました(図1)。NbO2は通常二酸化チタンと同じルチル型構造を持っていますが、NbO2が持つ他の構造多形にも2H-NbO2は含まれていませんでした。こうしたことを踏まえて、研究グループはLiNbO2からLiイオンを引き抜く化学反応を設計しました。

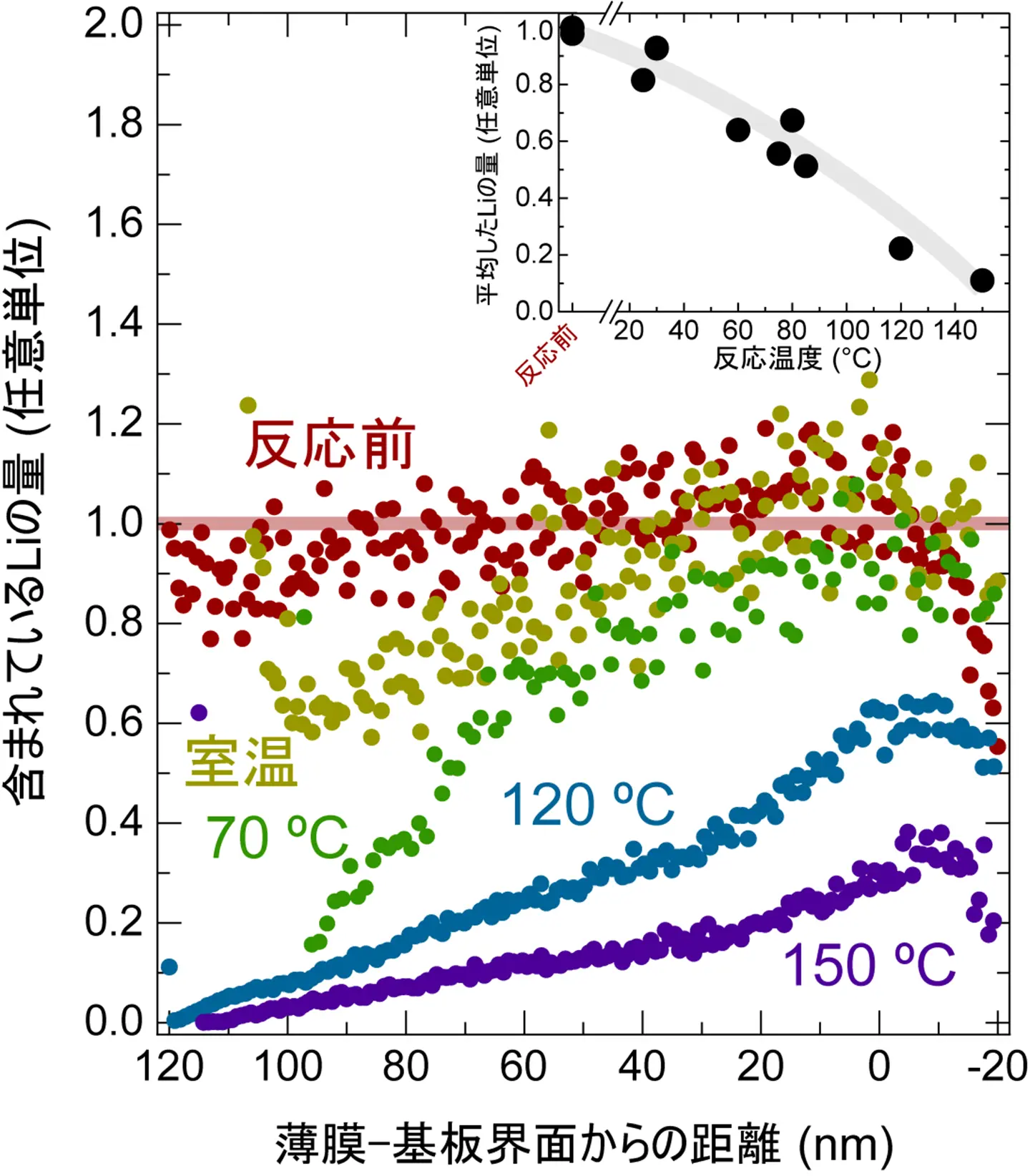

この反応の実現には、ナノ薄膜を利用した高温強酸化反応の開発が必要不可欠でした。研究チームはまず、厚さ約100ナノメートルのLiNbO2薄膜を合成し、強い酸化剤である硝酸を利用したLiイオンの脱離反応を室温で行いました。しかし反応後も薄膜全体に多くのLiイオンが残っており、2H型NbO2の合成は不可能でした(図2、室温)。そこで、耐圧装置を利用した密封の反応系を構築し、硝酸を蒸発させることなく高温での酸化反応を行いました。反応温度を上げると、薄膜表面からLiイオンの脱離反応が徐々に進行し、150℃に達するとほとんどのLiイオンが薄膜中から取り除かれ、表面付近では完全にLiイオンが存在しなくなることが分かりました(図2、150℃)。さらに他のさまざまな測定と計算シミュレーションを行った結果、この反応では2H型構造が保持されたままLiイオンが引き抜かれていることが証明され、ファンデルワールス物質である2H-NbO2の合成に世界で初めて成功したことが確認できました。

次に、合成された2H-NbO2の電気的な性質を調べたところ、この物質は、電気伝導のキャリアになり得る価電子を持つにもかかわらず、それらが互いに反発し合うことで電気を流さなくなるモット絶縁体[用語7]であることを突き止めました。このことは、計算シミュレーションからも裏付けられました。モット絶縁体は、温度・圧力・ドーピングなどの外部刺激に応答し強相関電子系に特有な超伝導や金属絶縁体転移を示します。実際に、Liイオンが部分的に引き抜かれた薄膜の電気的な性質も調べると、モット絶縁体になる前には超伝導や非フェルミ液体金属状態が生じていることが分かりました(図3)。こうした電気的な性質の系統的な変化は、強相関物質である高温超伝導銅酸化物[用語8]やねじり二層グラフェン[用語9]と極めて類似しており、2H-NbO2が強相関物質の特徴を示すファンデルワールス酸化物であるということが証明されました。

社会的インパクト

この結果は、強相関物質とファンデルワールス物質の特徴を併せ持つ物質の合成が可能であることを示しています。これまではそれぞれの物質の応用は別個に議論されてきましたが、両方の特性が協奏した新デバイスが創製できる可能性があります。たとえば、強相関酸化物に特有の超伝導や金属-絶縁体転移などをナノサイズ極限で利用する強相関二次元材料トランジスタなど、本質的に新しい次世代電子デバイスの設計が期待できます。

今後の展開

今後は、それぞれの機能性を組み合わせた新しい物質の可能性を探ります。二次元物質は、ひねったり、他の物質に重ねたりすることができるため、構造の自由度が高いという特徴があります。具体的には、今回合成した強相関ファンデルワールス酸化物を剥離することで二次元物質化したり、他の二次元物質上に積層させることでさまざまな二次元物質に強相関性を付与したりして、これまで実現できなかった物質の新しい機能性を人工的に開拓する展開が考えられます。

付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR22Q3)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(JP20K15169、JP21H02026、JP22H04505、JP24H00480、JP24H01179、JP25H01655)、泉科学技術振興財団の助成のもと実施されました。

用語説明

- [用語1]

- ファンデルワールス物質:分子間力の一種である弱いファンデルワールス力で分子が凝集した物質の総称。代表例はグラファイト(黒鉛)。

- [用語2]

- 二次元物質:原子レベルの厚さしか持たない物質の総称。代表例はグラフェン。

- [用語3]

- 強相関物質:各々が自由に振舞う電子ではなく、互いに強く相互作用し合う電子を有する物質の総称。局在性の強い酸化物が主に示す特性である。

- [用語4]

- 遷移金属ダイカルコゲナイド:遷移金属元素が2個のカルコゲン元素(硫黄、セレン、テルル)と結合した物質の総称。ファンデルワールス物質の代表例であり、次世代半導体として最も期待されている物質。

- [用語5]

- 高温超伝導:冷却したときに電気抵抗が急激にゼロになる現象。特に、液体窒素の沸点(マイナス196℃)以上などの高い温度で発現するものを指すことが多い。

- [用語6]

- 金属絶縁体転移:物質が電気を流す金属的な性質から、電気を流さない絶縁体的な性質へ、またはその逆に変化する現象。強相関電子系では、温度や圧力などわずかな外部刺激により金属絶縁体転移がしばしば起こる。

- [用語7]

- モット絶縁体:価電子を有し、バンド理論では金属と予想されるにもかかわらず、電子同士の反発により絶縁体化した状態。強相関電子系が示す典型的な状態の一つであり、超伝導をはじめとする多彩な電気的性質の起源になる。

- [用語8]

- 高温超伝導銅酸化物:高温超伝導が初めて発見された物質である、銅の酸化物の総称(1987年ノーベル物理学賞)。超伝導の発現とともに、通常の金属の描像(フェルミ液体)が破綻した金属(非フェルミ液体)的な挙動が観測され、磁気的相互作用が関係していると考えられている。

- [用語9]

- ねじり二層グラフェン:二次元物質であるグラフェンを二層ひねって積層させた物質のこと。特定の角度で積層させた際に強相関物性を発現することが2018年に発表された。

論文情報

- 掲載誌:

- ACS Nano

- タイトル:

- Strongly Correlated van der Waals Oxide: 2H-NbO2

- 著者:

- Aya Sato, Takuto Soma, Hiroshi Kumigashira, Kohei Yoshimatsu, Akira Ohtomo

研究者プロフィール

相馬 拓人 Takuto SOMA

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 助教

研究分野:薄膜化学、強相関物性

吉松 公平 Kohei YOSHIMATSU

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 准教授

研究分野:薄膜・表面界面物性、放射光計測

大友 明 Akira OHTOMO

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授

研究分野:固体化学、固体物理学