東京科学大学(Science Tokyo)の博士後期課程学生5名が,7月15日,東京科学大学附属科学技術高等学校(以下,附属高校)にて,約200名の高校2年生を対象に,自身の研究テーマや大学院での研究の進め方,自身のキャリアについての授業を行いました。

附属高校とScience Tokyoの間には様々な交流がありますが,今回の授業は,アントレプレナーシップ教育機構が開講している科目「博士アカデミックティーチング」の一環として実施しました。

附属高校は,1886年に設立された唯一の国立工業系専門高校です。1年次は理工系の基礎科目を学習し,2年次から希望や適性に応じて5つの専門分野(応用化学,情報システム,機械システム,電気電子,建築デザイン)に分かれて学習します。

当日は,はじめに,アドミッションセンターの齋藤晋特命教授(名誉教授)が「Science Tokyoの歴史」「Science Tokyoの教育の特色」「Science Tokyoの入試制度」等について説明しました。特に,女子枠や入試制度変更についての説明には,多くの高校生が熱心に耳を傾けました。この説明について,アンケートでは,「研究環境の素晴らしさがわかった」「他の大学との違いを知ることができた」「オープンキャンパスに行って,どんな研究室があるのかを調べてみようと思う」といった感想が寄せられました。

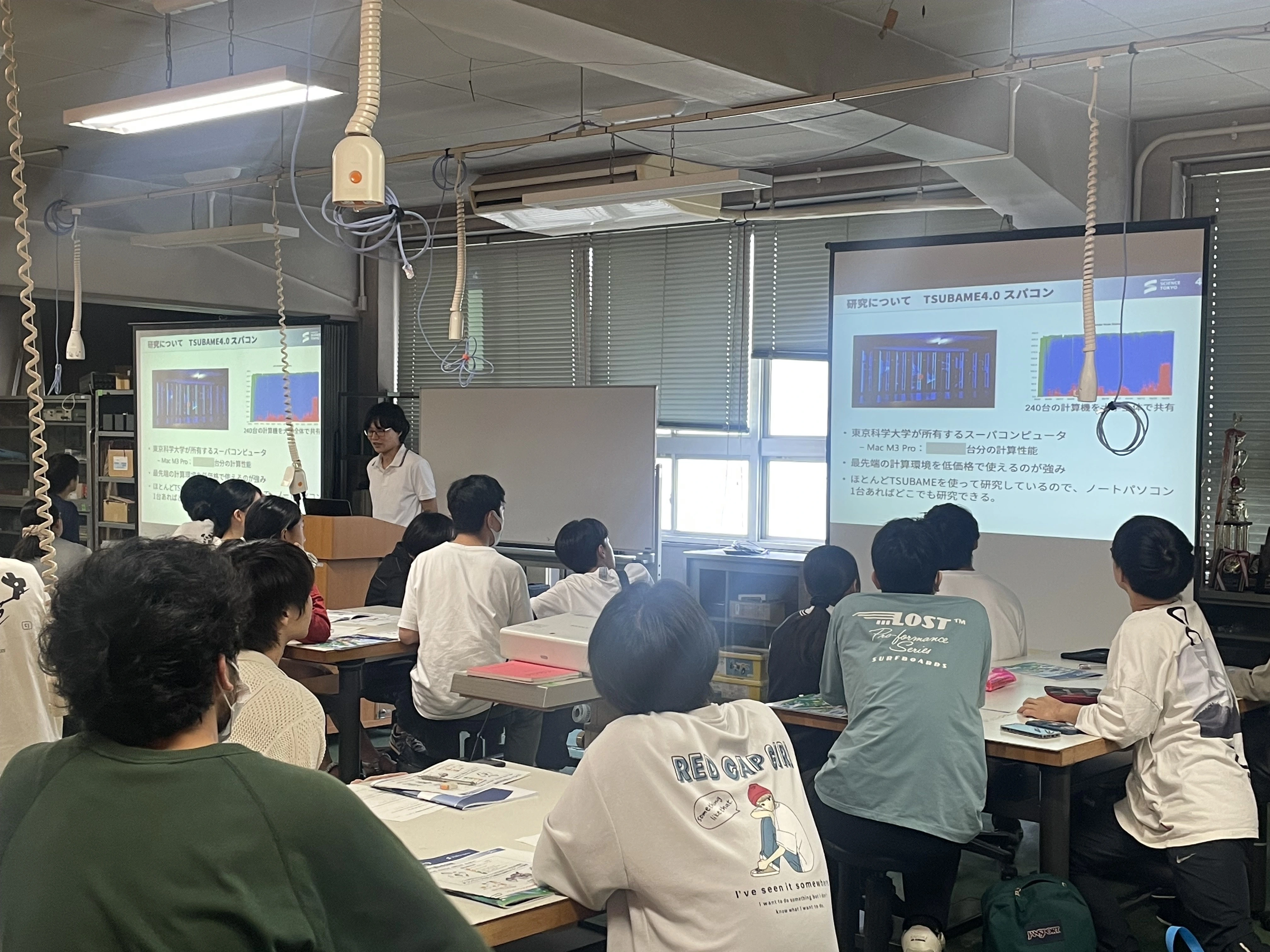

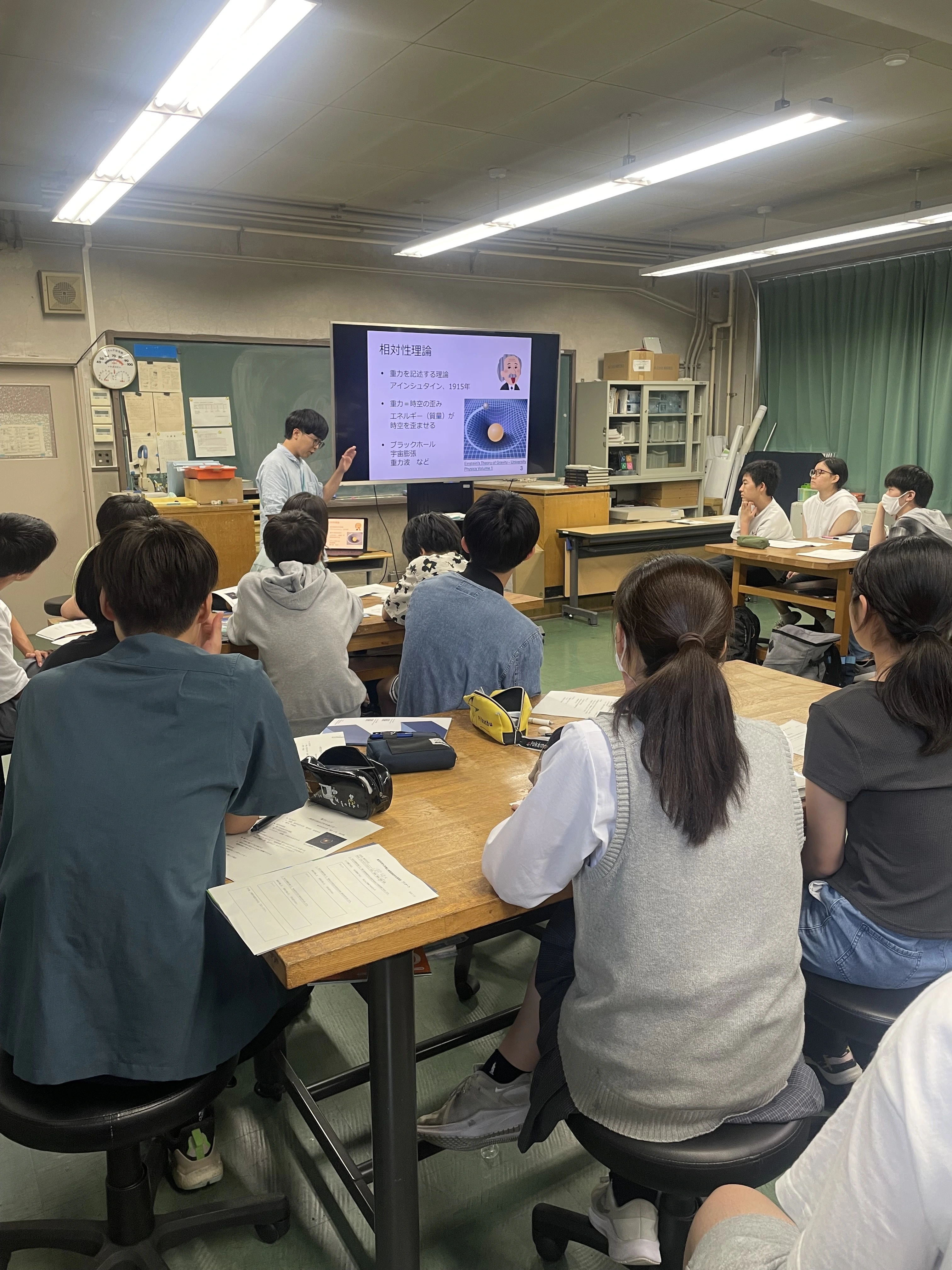

次に,博士後期課程学生が5教室に分かれ,自身の研究内容等について高校生に説明しました。

(博士後期課程学生5名のテーマ)

・電子の運動とジオメトリー(幾何学),トポロジー(位相幾何学)

・コンピュータで薬を作る研究

・重力レンズ~時空の歪みが光を曲げる~

・高層・高密度の建物群における地表面抵抗モデルの改善

・生活への理解を深め,「手に負えない」リスクを「手に負える」ようにするには?

学生は,研究内容に加え,「理工系の研究の面白さ,苦しさ」「博士後期課程進学の動機」等についても話しました。その後の質疑応答の時間には,高校生から専門的な質問も寄せられ,学生は丁寧に答えました。

さらに,時間を超過して高校生達の質問に答えたり,進路や勉強方法等の相談に乗ったりする学生もおり,大変有意義な時間となりました。

各学生は,今回の授業のために,「どのように説明したら,自身の研究内容等が短時間で高校生(専門外の人)に伝わるか」を真剣に考えて発表練習を行いました。また,それぞれの発表内容の要点をまとめた資料を作成し,高校生に配布しました。

授業を行うことで,最先端の研究を専門外の高校生が理解できるように伝えることの難しさや楽しさを学ぶとともに,ティーチングスキルを高める経験となりました。高校生にとっても,Science Tokyoで進行中の研究を知り,それを担っている大学院生と直接交流を深める貴重な機会となりました。

(高校生からの感想)

・内容は難しかったけれど,高校生の知識に合わせて説明してくれて,とてもわかりやすかった。

・理論的な話と具体的な話があったので,イメージもしやすく,明確に理解できた。

・博士学生が楽しそうに研究の話をしているのが印象的だった。

・天体を「レンズ」というテーマにみたてて研究していて,身近に感じた。

・聞いていて楽しかった。グラフの使い方等,自分の課題研究にも生かせそうだと思った。

・どう解くのかを考えたり,他人と意見交換して解決へ導く研究は,とても面白そうだと思った。

・もっとたくさんの学生の研究の話を聞きたかった。もっとたくさん質問したかった。

【本件問い合わせ先】

アントレプレナーシップ教育機構 キャリア教育実施室

career_edu@cee.isct.ac.jp