ポイント

- カルノー効率などの上限を超える高効率のエネルギーハーベスティング技術の開発に成功

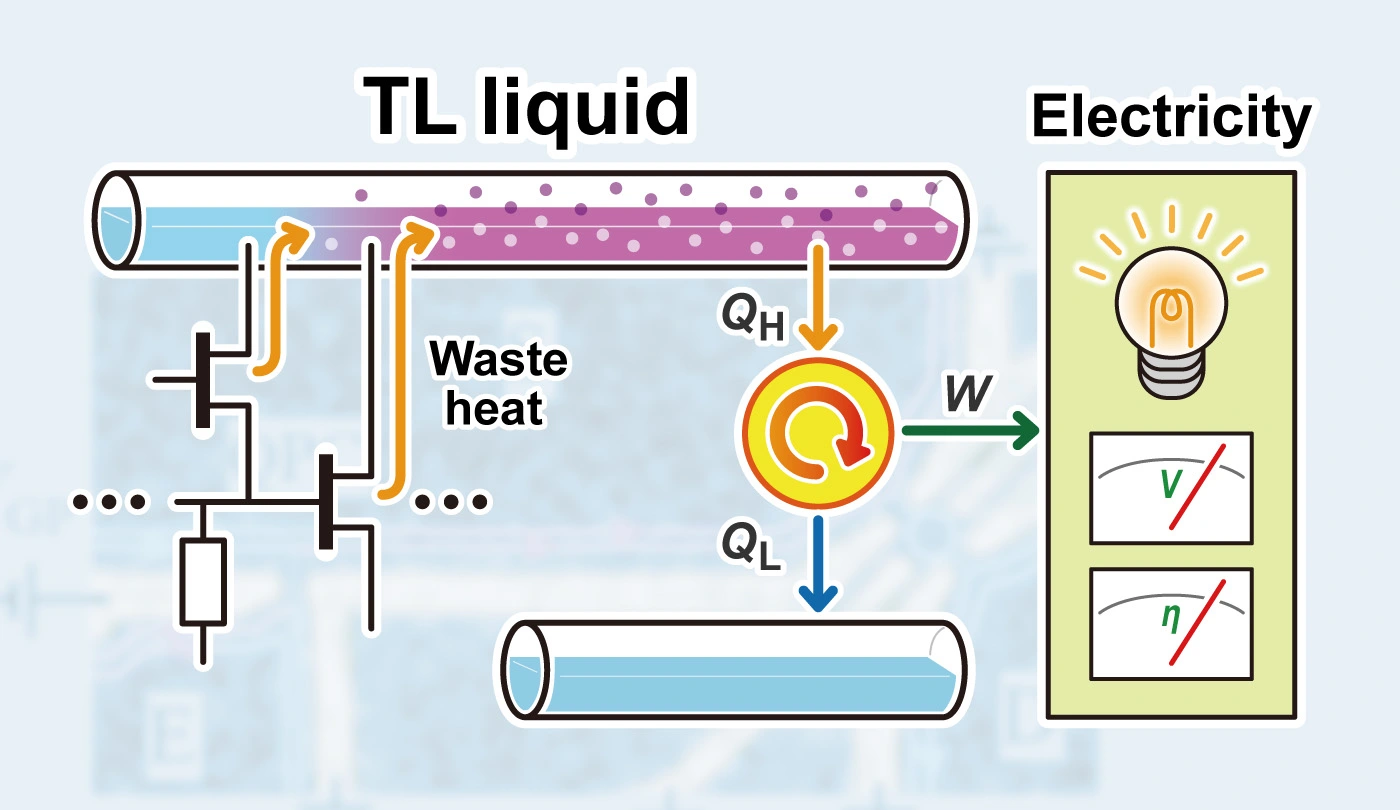

- 電子デバイスの廃熱を「朝永ラッティンジャー液体」の非熱的状態を活用することで、離れた場所にある熱電機関まで輸送し、熱を取り出せることを実証

- 量子コンピュータや電子デバイスの廃熱を高効率で電力に変換可能にする技術として期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の藤澤利正教授の研究グループは、NTT株式会社 物性科学基礎研究所 村木康二上席特別研究員らとの共同研究により、相互作用する一次元電子系である「朝永ラッティンジャー液体」[用語1]で安定的に存在する非熱的状態[用語2]を利用することで、熱力学的な効率の上限を超える熱効率を可能にするエネルギーハーベスティング技術を開発しました。

近年、環境意識の高まりにより、廃熱を電力に変換するエネルギーハーベスティング技術への関心が高まっています。しかし、従来のエネルギーハーベスティング技術は、熱平衡状態にある廃熱からの熱電変換を想定しており、カルノー効率[用語3]やカーゾン・アールボーン効率[用語4]などの熱力学的な効率の上限による原理的な制約がありました。

本研究では、電子デバイスから出た廃熱を朝永ラッティンジャー液体に流し込むことで、熱平衡状態に達することなく離れた場所にある熱電機関まで輸送し、熱を取り出せることを実験結果から明らかにしました。また、カルノー効率などの熱力学的な効率の上限を超える高い熱電変換が実現されることも示しました。

この技術によって、量子コンピュータやさまざまな電子デバイスから発生する廃熱を高効率で電力に変換することが可能になり、環境負荷を低減することにつながるものと期待できます。

本成果は、9月30日付(英国現地時間)の科学誌「Communications Physics」に掲載されました。

背景

近年、環境意識の高まりにより、廃熱(熱エネルギー)を電力(電気エネルギー)に変換するエネルギーハーベスティング技術への関心が高まっています。しかしながら、従来のエネルギーハーベスティング技術は、熱平衡状態に達した廃熱からの熱電変換を前提としており、カルノー効率(取り出す電力を極限的に0にすることで得られる最大の熱効率)やカーゾン・アールボーン効率(取り出す電力を最大化した条件における熱効率)などの熱力学的な効率の上限による制約がありました。

一方で、物理学の研究においては、熱平衡状態とは異なる非熱的状態を利用することで、熱力学的な効率の上限を超える熱電機関に関する研究が注目されています。しかしながら、多くの非熱的状態は、人為的に作られた特別な状態であるため、そのままエネルギーハーベスティング技術に使うことは困難でした。

本研究は、朝永ラッティンジャー液体を熱輸送の媒体として用いることで、容易に非熱的状態をつくり出し、その非熱的状態を維持したまま熱を輸送することができることに着目しました。通常の電子は粒子として個別に動きますが、朝永ラッティンジャー液体では電子同士が強く相互作用し、集団として波のような性質を示します。この結果、非熱的状態という特殊な状態が安定して存在できるようになります。

研究成果

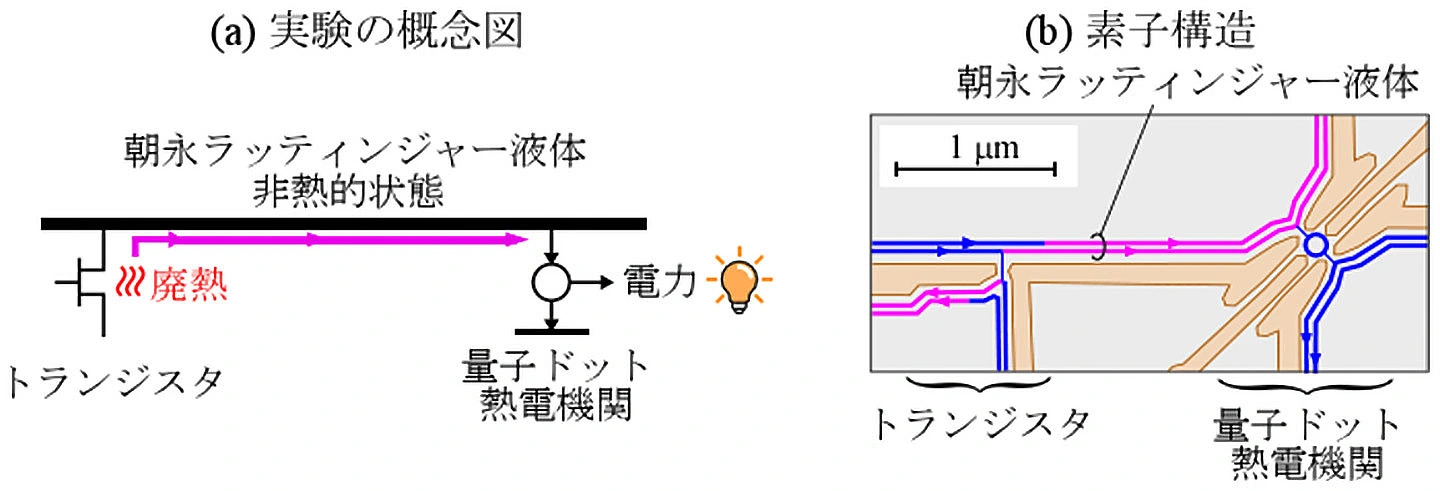

本研究では、カルノー効率やカーゾン・アールボーン効率などの熱力学的な効率の上限を超えるエネルギーハーベスティング技術の開発に成功しました。高効率のエネルギーハーベスティング技術を実証するため、図1(a)の概念図のような実験を行いました。トランジスタ[用語5]から出た廃熱を朝永ラッティンジャー液体に流し込み、生成した非熱的状態を、量子ドット[用語6]を用いた熱電機関まで輸送し、電力を取り出すことに成功しました。電力を取り出すことができる量子ドットの条件から、熱効率などの熱電特性を評価しました。実験で用いた試料は、図1(b)の素子構造のように、ガリウムヒ素とアルミニウムガリウムヒ素を積層した半導体構造の表面(灰色)に、微細な電極(黄色)を形成したものです。これらの電極に適切な電圧を印加し、適切な磁場を印加することで、左側にトランジスタを、右側に量子ドット熱電機関を形成しました。電流および熱流は、一次元の電子チャネル(青または紫の線)からなる朝永ラッティンジャー液体を矢印の方向に流れる性質があります。ここで、青の部分は温度が低い朝永ラッティンジャー液体を表しており、紫の部分は、トランジスタから出た廃熱によって非熱的状態になった朝永ラッティンジャー液体を表しています。量子ドット熱電機関によって、非熱的状態の朝永ラッティンジャー液体から電力を取り出すことできます。

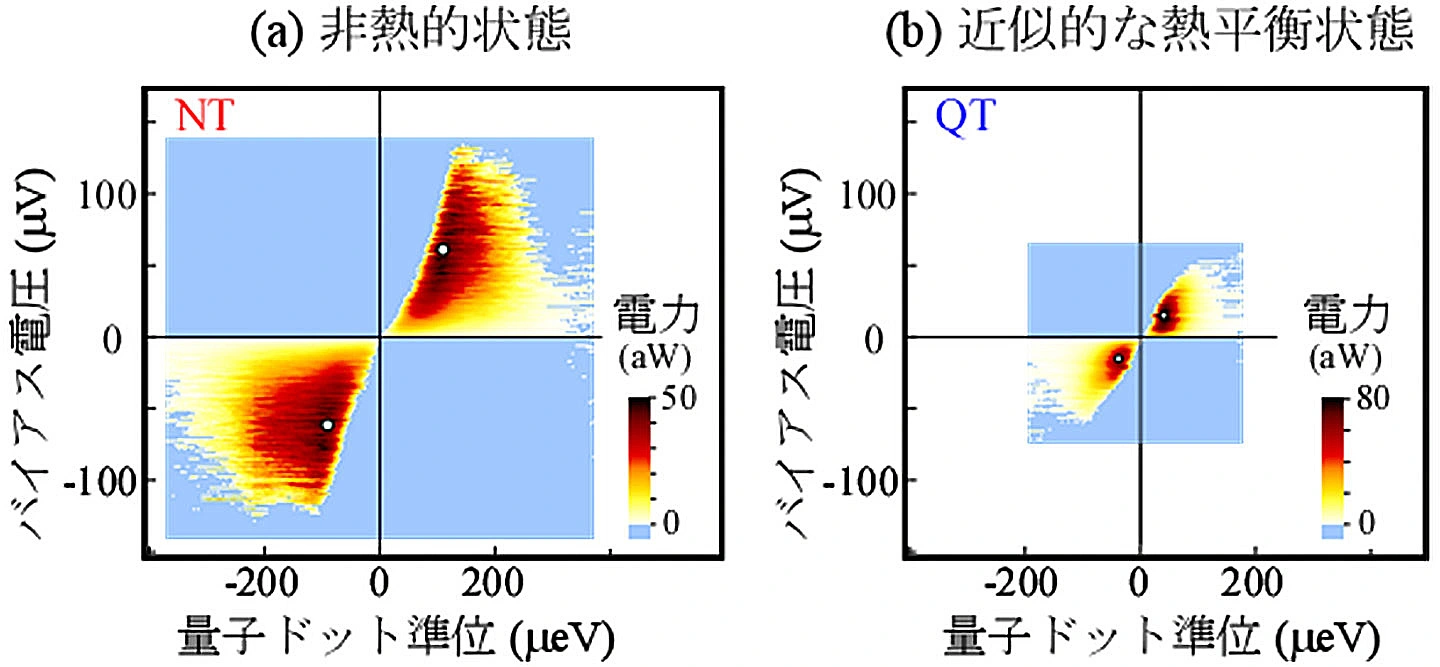

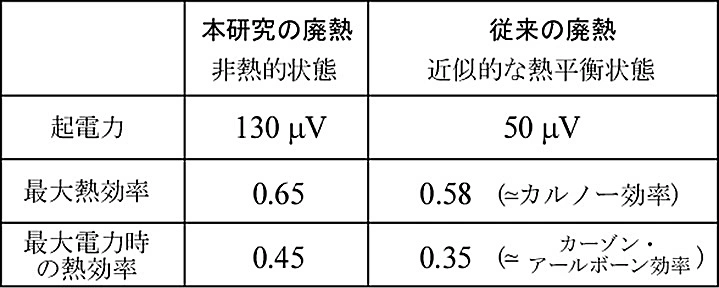

図2(a)(b)は、代表的な実験結果を表しており、量子ドット熱電機関の条件(縦軸はバイアス電圧、横軸は量子ドット準位のエネルギー)を変化させたときに得られる電力をカラースケールで表しており、水色は発電していない条件を表し、赤~黒は大きな発電電力が得られる条件を示しています。図2(a)は朝永ラッティンジャー液体特有の非熱的状態から熱電変換をした場合の結果であり、比較のため、図2(b)は近似的な熱平衡状態から熱電変換をした場合の結果を示しています。両者は、ほぼ同じ廃熱の条件下で測定されています。図2(b)と比較して、図2(a)の非熱的状態の場合、幅広い条件で発電電力が得られていることが分かります。この条件を解析することで、理想的な量子ドット熱電機関における熱電特性を評価しました(表1)。

近似熱平衡状態に比べて、非熱的状態を用いることで、高い発電起電力(電圧)を得ることができ、最大熱効率も高く、最大電力時の熱効率も高い熱電変換が可能になることが分かりました。ここで、熱平衡状態に対する最大熱効率がカルノー効率であり、熱平衡状態に対する最大電力時の熱効率がカーゾン・アールボーン効率であることから、本実験において、朝永ラッティンジャー液体の非熱的状態を用いることで、カルノー効率やカーゾン・アールボーン効率といった熱力学的な効率の上限を超える高い熱効率が得られることを明らかにしました。

社会的インパクト

本研究により、朝永ラッティンジャー液体を用いて効率の高いエネルギーハーベスティング技術を開発したことで、廃熱を有効活用し、さらにエネルギー利用効率の高いシステムを構築できるようになりました。

特に、環境への廃熱が深刻な問題となる量子コンピュータや集積化された半導体デバイスにおいて、廃熱を電力に変換する技術への応用が期待されます。

今後の展開

本研究は、微小な廃熱から微小な電力を得る原理実証実験でしたが、より大きな電力を得るための研究への展開が期待されます。また、他の材料(カーボンナノチューブなど)による朝永ラッティンジャー液体でも同様の効果が期待され、様々な材料を用いて、高効率のエネルギーハーベスティング技術が開発されると期待しています。

付記

本研究は、主に、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業 基盤研究(S)「メゾスコピック量子ホール系の低次元準粒子制御と非平衡現象」(JP19H05603)、挑戦的研究(開拓)「低次元電子系による非熱的準安定状態を活用した熱電制御の開拓」(JP23K17302)の助成を受けて行われました。また、試料作製においては、文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ事業の支援を受けました。

用語説明

- [用語1]

- 朝永ラッティンジャー液体(Tomonaga-Luttinger liquid):朝永ラッティンジャー液体は、相互作用する一次元電子の集団であり、理論的には、相互作用しないボゾンによって表せることを特徴としており、その結果として、非熱的状態が安定的に存在できる。本研究は、この性質を利用することで、高効率なエネルギーハーベスティング技術に利用できることを示した。

- [用語2]

- 非熱的状態:熱平衡状態とは異なる状態のこと。非熱的状態にはさまざまなものがあるが、朝永ラッティンジャー液体における非熱的状態は、安定的に存在できるという魅力的な特徴がある。本研究では、非熱的状態を安定的に熱源から熱機関まで輸送できることを利用して、高効率なエネルギーハーベスティング技術を開発したものである。

- [用語3]

- カルノー効率(Carnot efficiency):非常にゆっくりと仕事を取り出す(電力を0に近づける)準静的過程における熱機関の熱効率で、熱力学の法則における最大の熱効率を与える。高温熱源(温度TH)と低温熱源(温度TL)に対するカルノー効率は、ηC = 1 – (TL/TH)で与えられる。本研究では、近似的な熱平衡状態に対する最大熱効率がカルノー効率に近いことを確認した上で、非熱的状態に対する最大効率がそれを上回ることを示した。

- [用語4]

- カーゾン・アールボーン効率(Curzon-Ahlborn efficiency):早く仕事を取り出す(取り出す電力を大きくする)と、温度勾配の発生などにより熱効率は低下する。電力を最大にした場合の熱効率をカーゾン・アールボーン効率と呼び、高温熱源(温度TH)と低温熱源(温度TL)に対するカーゾン・アールボーン効率は、ηCA = 1 – (TL/TH)1/2で与えられる。本研究では、近似的な熱平衡状態に対する最大電力時の熱効率がカーゾン・アールボーン効率に近いことを確認した上で、非熱的状態に対する最大電力時の熱効率がそれを上回ることを示した。

- [用語5]

- トランジスタ:増幅やスイッチ動作をする基本的な3端子の電子デバイスで、本研究では、量子ポイント接合と呼ばれる電界効果トランジスタを用いた。

- [用語6]

- 量子ドット:狭い領域に電子を閉じ込めた構造で、量子閉じ込め効果によりエネルギーが離散化される。量子ドットを用いた熱電機関は、熱平衡状態の熱源に対して、カルノー効率やカーゾン・アールボーン効率といった熱力学的な効率の上限に近い熱効率を示すことが知られている。本研究では、非熱的状態に対して、これらの上限を超える熱効率を示すことに成功したものである。

論文情報

- 掲載誌:

- Communications Physics

- タイトル:

- Efficient heat-energy conversion from a non-thermal Tomonaga-Luttinger liquid

- 著者:

- Hikaru Yamazaki, Masashi Uemura, Haruhi Tanaka, Tokuro Hata, Chaojing Lin, Takafumi Akiho, Koji Muraki, and Toshimasa Fujisawa