ポイント

- 有機強誘電材料を使った、レアアース・磁場印加不要の強誘電モータの駆動を実証

- 通常の1,000倍以上の誘電率・分極を持つ強誘電ネマチック液晶により、駆動電圧を従来の1/1000に低減

- 環境負荷の低減と資源自立の両面から、次世代モータの新たな選択肢として期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の塚本翔大研究員と西村涼特任教授らの研究チームは、株式会社ENEOSマテリアルと共同で、磁場や磁石を用いない強誘電[用語1]モータの実証に成功しました。

強誘電モータは静電モータ[用語2]の一種であり、空気の代わりに誘電率[用語3]と分極[用語4]が通常の物質の1,000倍以上ある強誘電ネマチック液晶[用語5]を利用することで、従来は10 kV程度必要だった駆動電圧を数10 Vまで低減することに成功しました。また、印加電界に垂直方向の静電力を利用することで、回転子はプラスチック材料だけで作製可能となり、金属を用いない、軽量でシンプルな構造にすることができました。

一方、現在広く使われている電磁モータは、電磁石や永久磁石を用いるため重量は重く構造は複雑で、大量の銅線やレアアースを必要とすることから、重要鉱物資源の輸入依存が高い我が国にとって経済安全保障上の課題となっていました。従来の静電モータは磁場や磁石を使わないものの、出力が電磁モータの1/1000~1/10000程度と小さく、特殊用途に限られていたほか、高電圧による火災や感電のリスクもありました。

強誘電モータに使用する強誘電ネマチック液晶は、自然界に豊富に存在する有機物で構成されており、資源制約のある日本にとっても社会実装しやすい材料です。世界的な炭素循環型社会の実現に向けて、電気エネルギーへの動力源シフトが加速する今、レアアース不要・低電圧駆動を可能にする強誘電モータは、持続可能な社会の実現に貢献する次世代技術として期待が寄せられます。

本成果は、11月19日付(現地時間)の「Communications Engineering」誌にオンライン掲載されました。

背景

近年、炭素循環社会の実現に向けて電気エネルギーの動力利用の重要性が高まり、多くの電磁モータや電磁アクチュエーターが使用されています。しかし、これらの電磁デバイスには大量の銅やレアアースが使用されており、重要鉱物資源の多くを輸入に頼る日本にとって、経済安全保障上の課題となっています。

電磁デバイスを代替・補完できる可能性のある技術として静電デバイスがありますが、従来の静電デバイスでは電磁デバイスに比べ1/1000~1/10000程度の出力しか得られないため、大きな出力を必要とする用途ではほとんど使用されてきませんでした。しかし、2017年に発見された強誘電ネマチック液晶が、10,000を越える比誘電率と数μC/cm2もの分極を示すことから、静電デバイス分野において、電磁デバイスに匹敵する大出力・低電圧駆動を可能にする材料として注目を集めています。

研究グループでは、これまでに室温付近の広い温度範囲で強誘電性を保つことができる液晶材料系を開発し、二重らせんコイル型アクチュエーターの伸縮運動に適用することで静電デバイスの駆動電圧を1/1000に低減できることを実証してきました[参考文献1]。今回は、この技術を回転運動に発展させた強誘電モータの駆動を実証しました。

研究成果

一般的な静電デバイスは、一対の電極間に電圧を印加した時に生じる静電力(電極同士が引き寄せ合う力)を利用するものでした。静電力は電極間隔が短いほど強くなる性質があるため、実用化されているデバイスでは電極の間隔が1 mm以下のものが多く、電極間隔の変化を利用するデバイスでは大きな変位を得ることが困難でした。さらに、少なくとも片方の電極を可動にする必要があるため、電極同士の接触によるショートが生じやすく、モータ用途には適していませんでした。

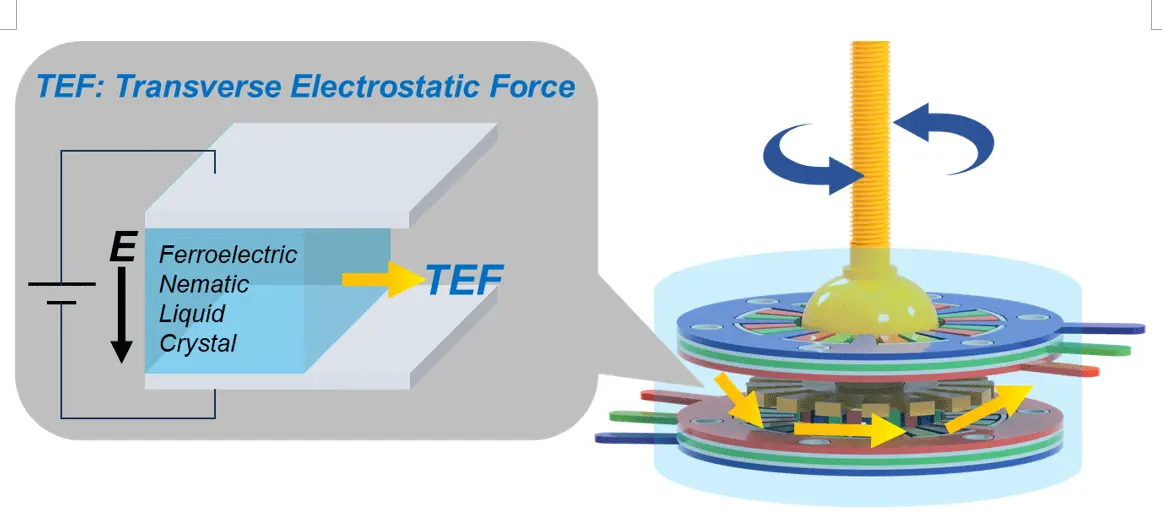

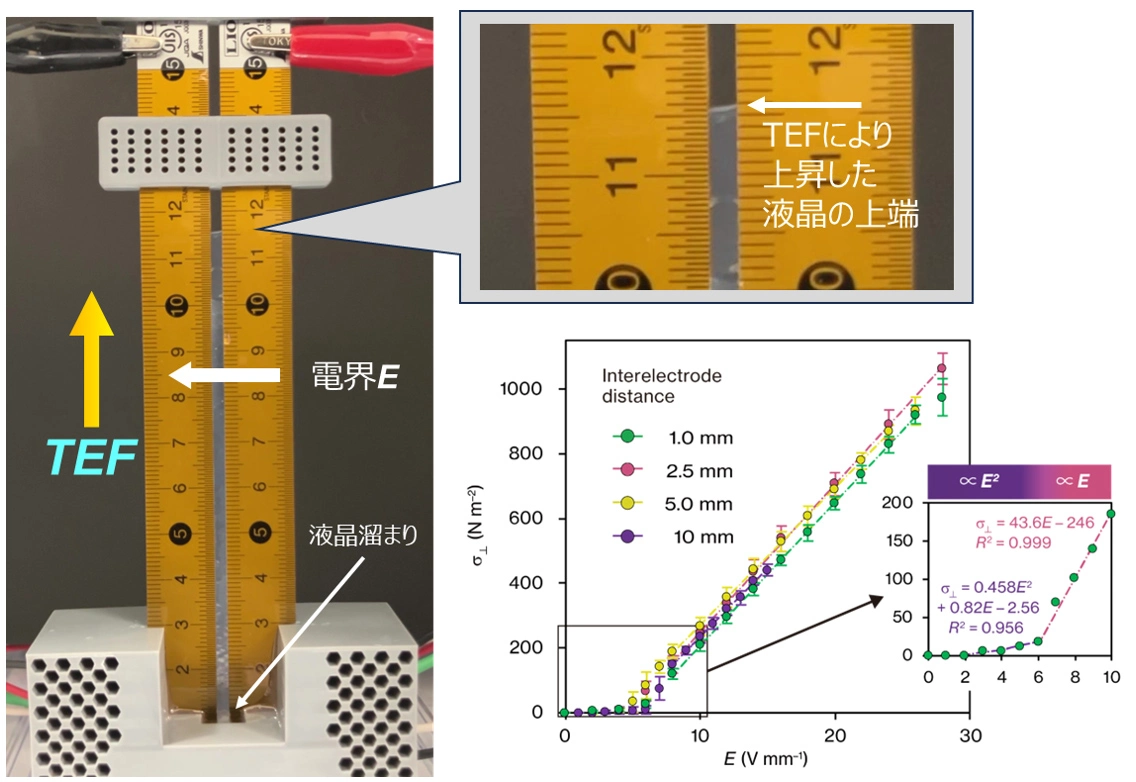

今回、研究チームでは、静電力の源であるMaxwell応力[用語6]に立ち返り、特にMaxwell応力のうち、電界に対して垂直方向に働く応力成分に着目しました。この垂直成分による発生力をTEF(Transverse Electrostatic Force、図1)と名付け、図2に示すような実験系を構築して電極に電圧を印加したところ、液晶材料が電極間を上昇する現象を確認し、TEFの可視化・定量化に成功しました。たとえば電極間距離1 mmあたりわずか20 Vの電圧を印加するだけで液晶が約70 mmも上昇することが明らかになりました。TEFを利用することで電極を固定でき、ショートの可能性を大きく低減することができます。

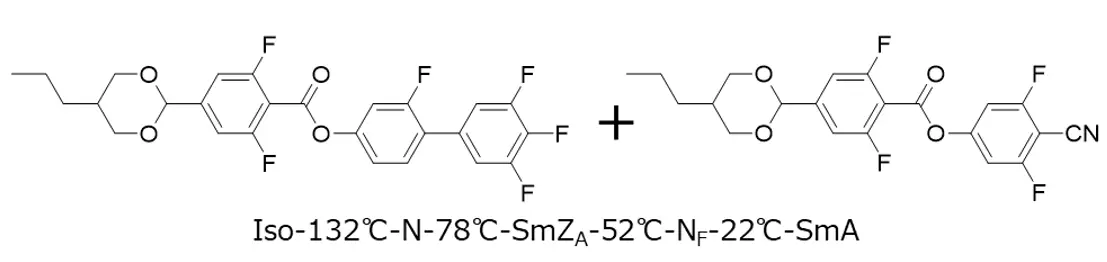

一般的な材料でもTEFは発生しますが、極めて弱い力であるため視認できるほど材料が上昇することはありません。今回使用した強誘電ネマチック液晶(図3)は、比誘電率が約11,000(@100 Hz)、分極が約6 μC/cm2と非常に大きく[参考文献1]、発生するTEFの大きさも一般的な材料の1,000倍以上となる約1,000 N/m2(@30 V/mm)を達成しました(図2右下)。

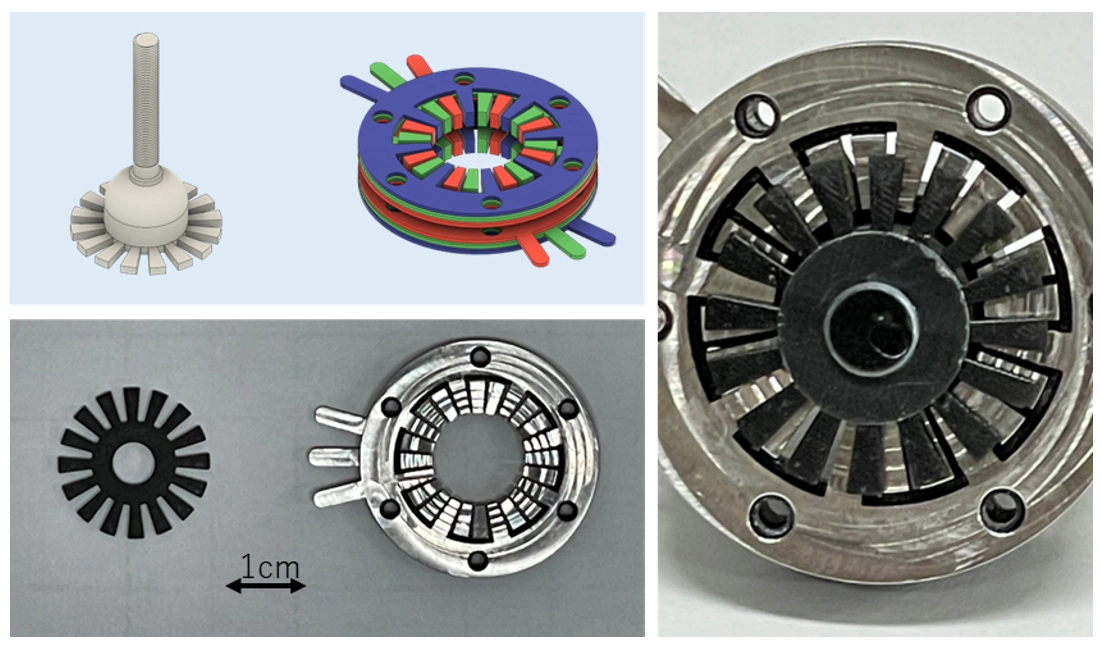

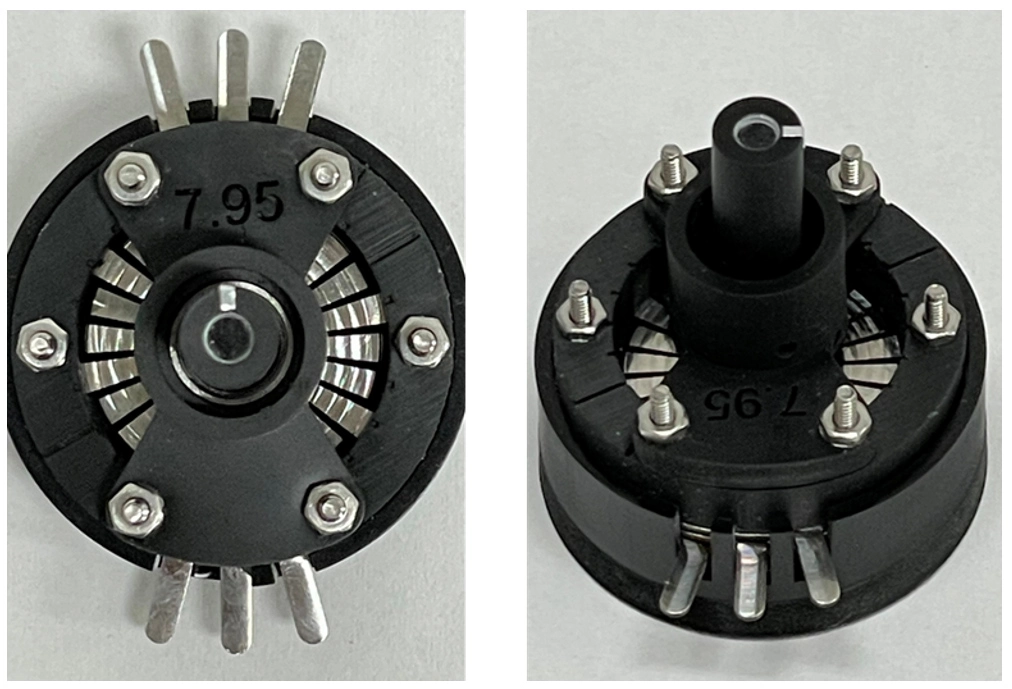

この結果をもとに、図4に示すような3相モータを設計し、固定子3相24極、回転子16極から構成される試作機を作製しました。TEFを利用することで、磁場や磁石を必要とせず、上下の固定子間に電圧を印加するだけで回転子を回転させることができるため、回転子は金属不要でプラスチック材料だけで作製可能となり、軽量化・低慣性化を実現できました。また、スリップリングやカーボンブラシといった回転子への給電機構も不要となるため、構造の簡素化にもつながりました。

作製した試作機(図5)に強誘電ネマチック液晶を満たし、振幅60 V、Duty比33%、10 Hzの3相パルス波を印加したところ、毎分約40回転を達成し、強誘電モータの実証に成功しました。

社会的インパクト

これまで、電気エネルギーを動力に変換する手段は、ほぼ電磁デバイスだけに依存してきました。しかし、電磁石や永久磁石には大量の銅やレアアースなどの戦略鉱物資源が使われ、それらの安定的な確保は、我が国の経済安全保障上の課題となっています。今回実証に成功した強誘電モータに使用される強誘電ネマチック液晶は、自然界に豊富に存在する有機物で構成されており、鉱物資源の制約がある我が国にとっても社会実装しやすい材料と言えます。世界的な炭素循環型社会の実現に向けて、自動車や産業用ロボットなどの電動化が加速し、モータ需要はますます高まっています。こうした中、レアアースを必要としない強誘電モータは、環境負荷の低減と資源自立の両面から、次世代モータの新たな選択肢として大きな期待が寄せられています。

今後の展開

TEFにより発生する応力は電極間隔に依存しないため、回転子/固定子を薄型化して多層化することで、出力トルクを容易に向上できる点が大きな特長です。今回の試作機では回転子/固定子が1対の構成でしたが、今後は多層化によって出力トルクのさらなる向上が期待されます。

また、今回使用した強誘電ネマチック液晶は、その誘電緩和特性からパルス周波数300 Hz、毎分1,000回転程度の駆動が上限になると予想されます。より一層の実用化に向けて、液晶材料の分極向上による出力向上、粘度低減や誘電緩和特性の改善による回転数の増加、また、強誘電ネマチック相の温度範囲の拡大による使用可能な温度範囲の拡大を検討していく予定です。

モータやアクチュエーターは電気エネルギーを運動エネルギーに変換する機器ですが、原理的にはその逆変換も可能であることから、エネルギーハーベスティング分野[用語7]への展開も期待されます。

付記

本研究は、本学に設置された「ENEOSスマートマテリアル共同研究講座(2023年4月~2026年3月、窓口教員:石曽根隆教授)」において実施されたものです。

参考文献

- [1]

- Nishimura, S. et al. Lowering of electrostatic actuator driving voltage and increasing generated force using spontaneous polarization of ferroelectric nematic liquid crystals. Adv. Phys. Res. 1, 2200017 (2022).

DOI:10.1002/apxr.202200017

用語説明

- [用語1]

- 強誘電(体):誘電体(電流が流れない材料、絶縁体)の中で、電圧無印加時にも分極を持ち、かつ、印加電圧の極性を反転させると分極の極性も反転する物性を持つ材料。

- [用語2]

- 静電モータ:正負の電荷が引きつけ合ったり、同符号の電荷が押しのけ合ったりする力(静電力)を利用して回転運動するモータ。

- [用語3]

- 誘電率:物質中の電子やイオンは、外部電場に応答して分布に偏りが生じて分極するが、その程度(分極のしやすさ)を表す物理量。真空の誘電率に対する割合として表現する場合は比誘電率という。

- [用語4]

- 分極:物質中の電荷分布の偏り。誘電体に電圧を印加した場合には、電極/誘電体界面に現れる電荷の密度(単位面積当たりの電荷)に対応する物理量。

- [用語5]

- 強誘電ネマチック液晶:液体と結晶の両方の性質を持つ液晶の中で、分子の重心位置に秩序はないが、軸方位に秩序がある状態をネマチック相(ネマチック液晶)と呼ぶ。ネマチック相は、液晶の中でもっとも多く観察される相の一つである。このネマチック相の中で、外部電場や外部磁場によって液晶分子が配向する際に、多くの分子で同じ末端が同じ方向を向いた状態を強誘電ネマチック相(強誘電ネマチック液晶)と呼び、強誘電性を示す。

- [用語6]

- Maxwell応力:電磁場が空間に作り出す力の分布を記述する応力テンソル。

- [用語7]

- エネルギーハーベスト分野:環境中にある微小なエネルギー(振動、熱、光など)を電力に変換して活用する技術領域。特にここでは、振動(運動)エネルギーを電気エネルギーに変換する用途分野を指す。

論文情報

- 掲載誌:

- Communications Engineering

- タイトル:

- Huge transverse Maxwell stress in ferroelectric fluids and prototyping of new ferroelectric motors

- 著者:

- Tatsuhiro Tsukamoto, Suzushi Nishimura

研究者プロフィール

塚本 翔大 Tatsuhiro Tsukamoto

東京科学大学 物質理工学院 材料系 研究員

研究分野:有機合成、機能材料

西村 涼 Suzushi Nishimura

東京科学大学 物質理工学院 材料系 特任教授

研究分野:材料科学、機能材料、液晶、計測工学