ポイント

- 能登半島地震における年始休暇に起因する機能不全を詳細に分析し、制度的盲点を包括的に可視化。

- 輪島市・珠洲市における行政記録、ハザードマップ、法制度の運用実態を踏まえ、災害の連鎖と制度上の遅延を事例分析として整理。

- 少子高齢化・人口減少が進行する中で「制度設計の空白時間」に対応できる新たな防災ガバナンスの必要性を提言。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 環境・社会理工学院 融合理工学系 博士後期課程1年のAmpan Laosunthara(アンパン・ラーオスンタラー)大学院生を筆頭著者とする国際研究チームは、2024年元日に発生した能登半島地震の対応の分析により、日本の災害対応体制が「制度的非常時(祝日・年始休暇)」に直面した際の課題を明らかにしました。本研究には、チュラーロンコーン大学 工学部のNatt Leelawat(ナット・リーラワット)准教授とKumpol Saengtabtim(クムポン・セーンタッティム)博士、東北大学 災害科学国際研究所のAnawat Suppasri(アナワット・サッパシー)准教授、そして東京科学大学 環境・社会理工学院の大橋匠准教授が参加しています。

本研究では、地震発生時に行政機能が停止していたことで避難支援や初動対応が遅れたこと、津波警報発令下で発生した輪島市の火災が十分に消火できなかった要因、改正民法に基づく「所有者不明建物管理制度」による建物解体の手続き遅延、そして災害後に建設された仮設住宅が浸水リスク区域に配置され二次被害を引き起こした事例などを通じて、日本社会における防災制度の盲点を包括的に分析しました。

本研究は、少子高齢化・人口減少が進む「縮小社会」において、平時の制度が災害時に機能不全を引き起こす可能性を提起しており、「祝日レジリエンス」や制度の柔軟性を備えた災害ガバナンスの再設計が急務であることを訴えています。

本成果は、2025年5月15日付の「International Journal of Disaster Risk Reduction」に掲載されました。

背景

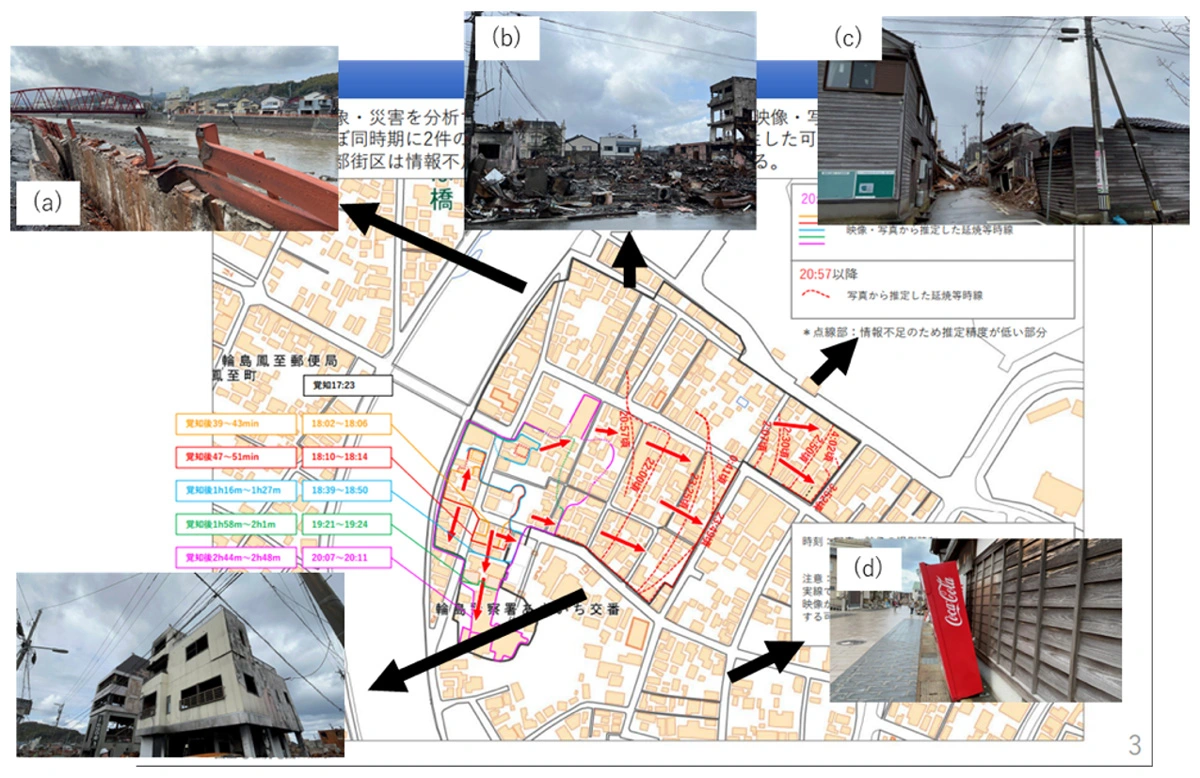

2024年1月1日、石川県能登地方で発生した大規模地震は、日本の正月休暇という「制度的空白期間」に直撃しました。この特殊なタイミングにより、多くの自治体や関係機関では一部機能が縮小しており、初動対応や情報共有に課題が生じました。たとえば、石川県知事は地震発生時に東京に滞在しており、交通遮断により県内へ戻ることができず、災害対策本部会議には首相官邸からのリモート参加を余儀なくされました。また、輪島市の朝市では津波警報発令中に大規模火災が発生しましたが、地震により水道設備が損傷していたことに加え、津波の危険から消防隊の活動が一時制限され、初期消火が遅れる結果となりました。このように「災害時に行政の意思決定や応急対応が制限される」という制度的条件と複合災害が重なったことで、都市の防災計画における想定の限界が顕在化しました。

研究成果

本研究では、災害時における制度的対応の実態を精査し、祝日という行政機関の閉鎖期間において災害対応が機能不全に陥るリスクを明確に示しました。具体的には、石川県、内閣府、国土交通省、消防庁、環境省などが公表した被害報告書、地域防災計画、災害対策本部規程、議会資料等をもとに、初動対応のプロセスや制度的対応の実態を時系列的に整理・分析しました。

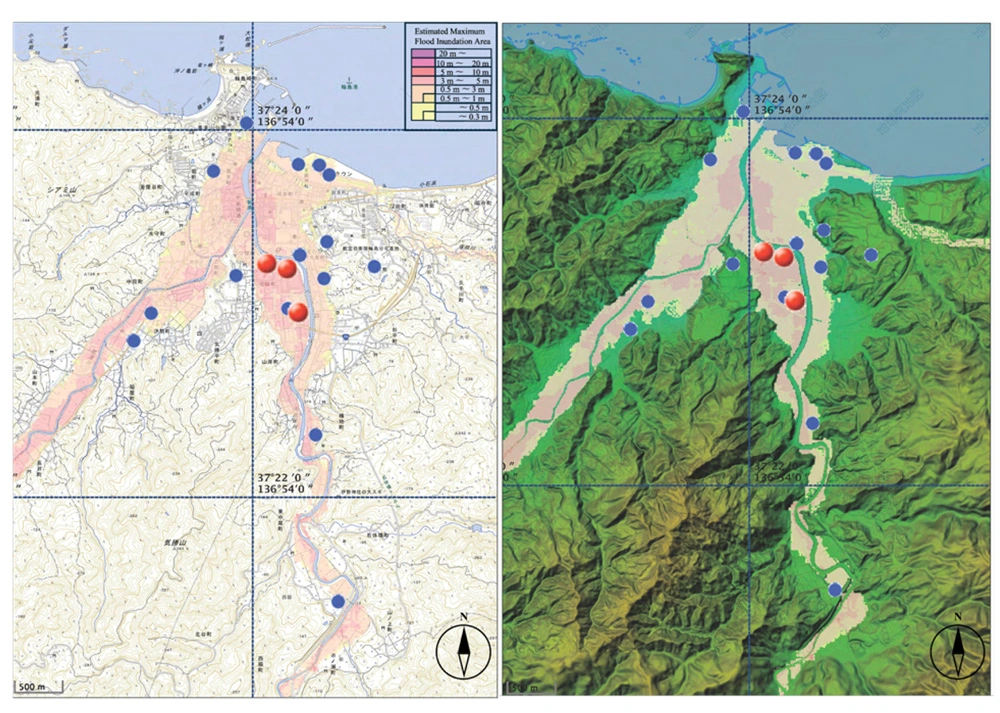

特に、被災後に仮設住宅が建設された地域が、既存のハザードマップで浸水リスクが高いとされていた区域であったことが明らかになり、2024年9月の豪雨では、実際に一部の仮設住宅団地が浸水被害を受け、住民が再び避難を強いられるという「二次災害」が発生しました(図2)。

また、建物解体に関する制度面の課題として、相続関係の複雑さなどが迅速な解体を阻む要因となっていることも判明しました。こうした背景を踏まえ、2023年には大規模災害への対応を見据えて、「所有者不明建物管理制度」が改正民法により導入されました。この制度は、所有者不明土地・建物の増加という高齢化社会の構造的課題に対応することを目的としたものであり、今回の災害は、その制度が初めて本格的に適用された事例となりました。しかしながら、実際の運用においては、相続登記の未了や所有者の特定困難といった要因により手続きが停滞し、空き家の解体が進まないことで、周囲の復旧や再建にも深刻な影響を及ぼす事態が発生しました。

さらに、地震発生時に県知事が不在であったことや、現地への交通が途絶していたことで、指揮系統の物理的断絶と判断の遅れが生じ、結果的に消防・医療・避難誘導など各現場の対応に分断や遅滞が見られました。こうした制度的脆弱性は、災害対応の現場における意思決定と資源配分の遅延として具現化しており、特に過疎高齢地域において深刻な影響を与えました。

これらの分析を通じて、本研究は縮小社会における防災体制の構造的課題を浮き彫りにしました。

社会的インパクト

本研究の最大の社会的意義は、「災害対応は制度設計そのものである」という視点を提示した点にあります。災害が発生するタイミングは選べず、祝日や長期休暇中でも起こり得ることから、既存の制度が機能不全に陥る可能性は常に存在します。特に、高齢化と人口減少が進む地域においては、限られた人的・物的資源の中で、複合災害や行政機能の停止といった複雑な状況に対応する必要があります。

本研究は、そうした制度の脆弱性を明示し、政策決定者や自治体、研究者に対して制度的再設計の必要性を強く訴えかけるものです。さらに、被災後の生活再建を困難にする制度上の障壁を明らかにすることで、将来的により公正で迅速な支援体制の構築につながる可能性を示しました。これは、災害時に最も困難な状況に置かれる高齢者や社会的弱者を含む全ての人々の「安心」や「生活の継続性」を守る制度改革へとつながり、より包摂的な社会の実現に資するものです。

今後の展開

研究成果に基づき、今後は祝日や長期休暇といった「制度的空白時間」においても機能しうる災害対応体制の構築が求められます。具体的には、災害時におけるガバナンス体制の二重化・冗長化、建物解体に係る法的手続きの簡素化、仮設住宅の立地選定における多重ハザード評価の制度化などが必要とされます。また、東京科学大学では本研究を踏まえ、国内外の大学や研究機関との連携を強化し、工学・法学・社会学といった分野横断的な視点から「災害レジリエンスの制度設計」へと応用を広げていく予定です。

付記

本研究は、東京科学大学 未来社会創成研究院 DLab+「DLab Challenge 2022」タイ王国科学研究革新基金(Thailand Science Research and Innovation 、Fund, Chulalongkorn University: DIS_FF_68_256_2100_034)、およびタイ国家研究会議(NRCT)傘下の地震研究センター(Earthquake Research Center of Thailand)の助成を受けて実施されました。

論文情報

- 掲載誌:

- International Journal of Disaster Risk Reduction

- タイトル:

- Disaster Management in a Shrinking Society: The 2024 Noto Peninsula Earthquake's Holiday Shutdown, Challenges and Lessons Learned

- 著者:

- Laosunthara, A., Saengtabtim, K., Suppasri, A., Leelawat, N., & Ohashi, T.

研究者プロフィール

アンパン・ラーオスンタラー Ampan LAOSUNTHARA

東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 博士後期課程1年

研究分野:災害法制度、外国人支援政策、制度的脆弱性、防災教育

ナット・リーラワット Natt LEELAWAT

チュラーロンコーン大学 工学部 准教授

研究分野:災害リスク管理、事業継続マネジメント、防災ICT、データサイエンス(防災)、経営情報システム、ビジネスプロセスマネジメント、システム分析・設計、モバイルアプリケーション、防災教育

クムポン・セーンタッティム Kumpol SAENGTABTIM

チュラーロンコーン大学 工学部 ポストドクター

研究分野:災害管理、災害リスク軽減、危機管理、ビジネス継続計画(BCP)、建築物被害評価、洪水工学、データサイエンス(災害)、機械学習と分類アルゴリズム、社会メディアと災害対応、国際保健規則(IHR)、インタビュー調査・談話分析、海洋環境リスク

アナワット・サッパシー Anawat SUPPASRI

東北大学 工学研究科 准教授

研究分野:海岸工学、津波ハザード・リスク評価、津波防災対策、連鎖災害、世界津波の日

大橋 匠 Takumi OHASHI

東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 准教授

研究分野:トランジションデザイン、人間中心デザイン、共創デザイン、半導体デバイス

関連リンク

東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系

准教授 大橋 匠