ポイント

- ナノスケールにおけるグラフェンシート(GS)の曲げ剛性を精度よく評価可能な新たな数理手法を開発。

- 分子動力学シミュレーションと、微分幾何学に基づくヘルフリッヒ膜理論を融合。

- 曲げ剛性を有するGSを設計する上で重要な指針となり、今後の新規材料開発に大きく貢献すると期待。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の雷霄雯(ライ・ショウブン)准教授、國廣侑志修士課程学生(研究当時)、藤居俊之教授の研究チームおよび名古屋大学 大学院工学研究科の畝山多加志准教授は、回位[用語1]を有するグラフェンシート(Graphene Sheet: GS[用語2])における曲げ剛性[用語3]解析の数理的アプローチを開拓し、分子動力学シミュレーション[用語4]と、微分幾何学[用語5]に基づくヘルフリッヒ膜理論[用語6]を融合することにより、ナノスケールにおけるGSの曲げ剛性を精度よく評価可能な新たな数理手法の開発に成功しました。

GSは、優れた柔軟性や力学特性を有する二次元ナノ炭素材料であり、回位によって生じる自発曲率[用語7]を活用することで、新たな材料設計や特定機能の付与が可能であることが知られています。しかし、ナノスケールにおける精密な変形計測や境界条件の厳密な制御が技術的に極めて困難であることから、回位がGSの曲げ剛性に及ぼす影響については定量的評価が十分になされておらず、理論的な理解も不十分な状態にありました。このような背景から、数理解析分野における新規のアプローチが必要であるとされてきました。

本研究では、ナノスケールでの曲げ剛性を理論的かつ定量的に評価可能な解析手法を提案し、格子欠陥の配置や密度などを精密に制御した新規ナノ炭素材料の設計指針を提示することが可能となりました。さらに本手法の確立により、ナノスケール材料における力学特性と幾何学特性との明確な相関を理論的に示すことが可能となり、実験的検証や産業界における材料設計への応用も促進されることが期待されます。

本成果は、7月21日付の「Nanoscale」誌に掲載されました。

背景

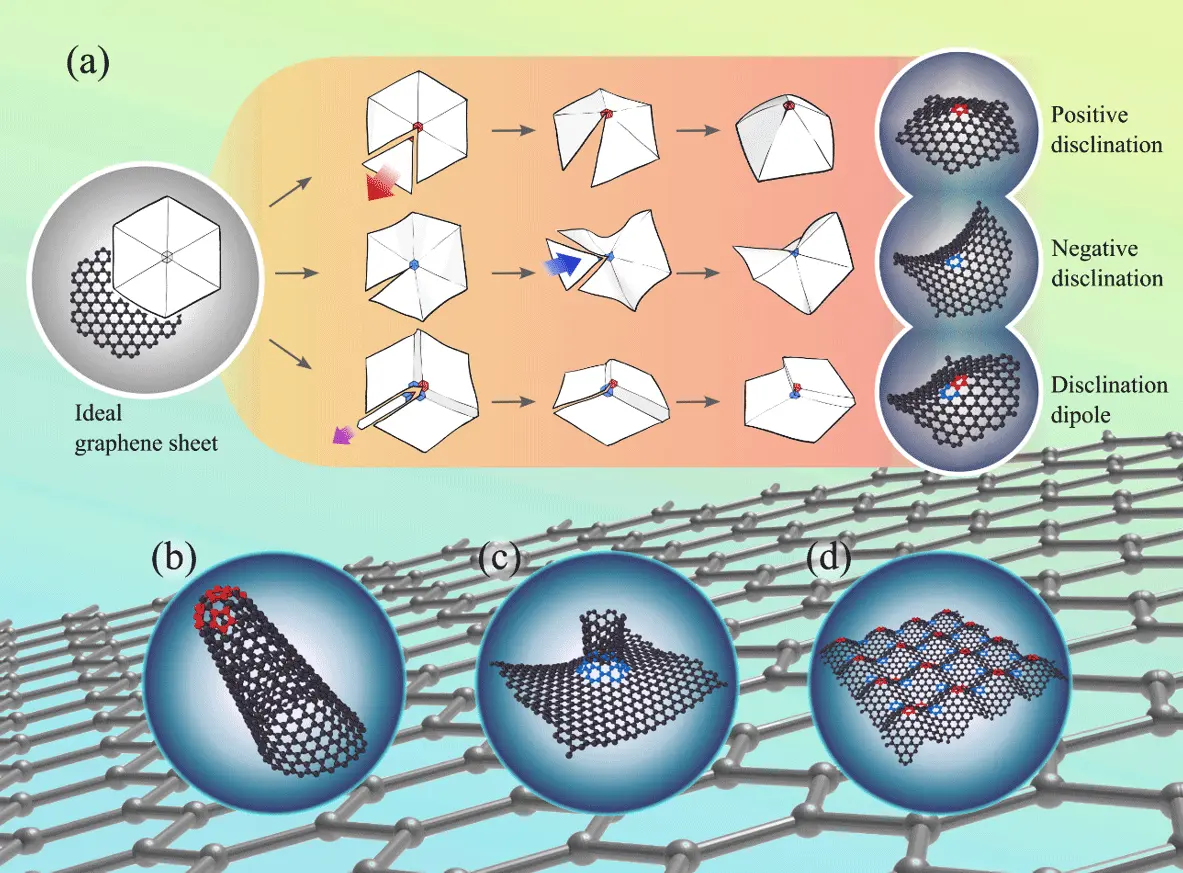

グラフェンシート(GS)は、卓越した柔軟性と力学特性を兼ね備えた二次元ナノ炭素材料として注目されています。回位は回転型の格子欠陥であり、局所的な自発曲率を持つため、GSをはじめとした材料の曲げ剛性に対して顕著な影響を及ぼすことが知られています。回位の曲面維持の機能性を活用することにより、ナノスケール材料の新構造や新機能の創出が可能だと考えられています(図1)。しかしながら、実験的手法では、ナノスケールでの精密な変形計測や境界条件の厳密な制御が極めて困難であり、曲げ剛性を正確に評価することが難しく、技術的課題となっています。また、回位を導入したナノ炭素材料においては、形状変化とそれに伴う力学特性発現に関する理論的な理解が未だ不十分であり、明確な理論的ギャップが存在していました。このような課題を克服し、ナノスケール材料の新機能開発や産業への応用を推進するためには、新たな数理的アプローチの構築が必要不可欠でした。

研究成果

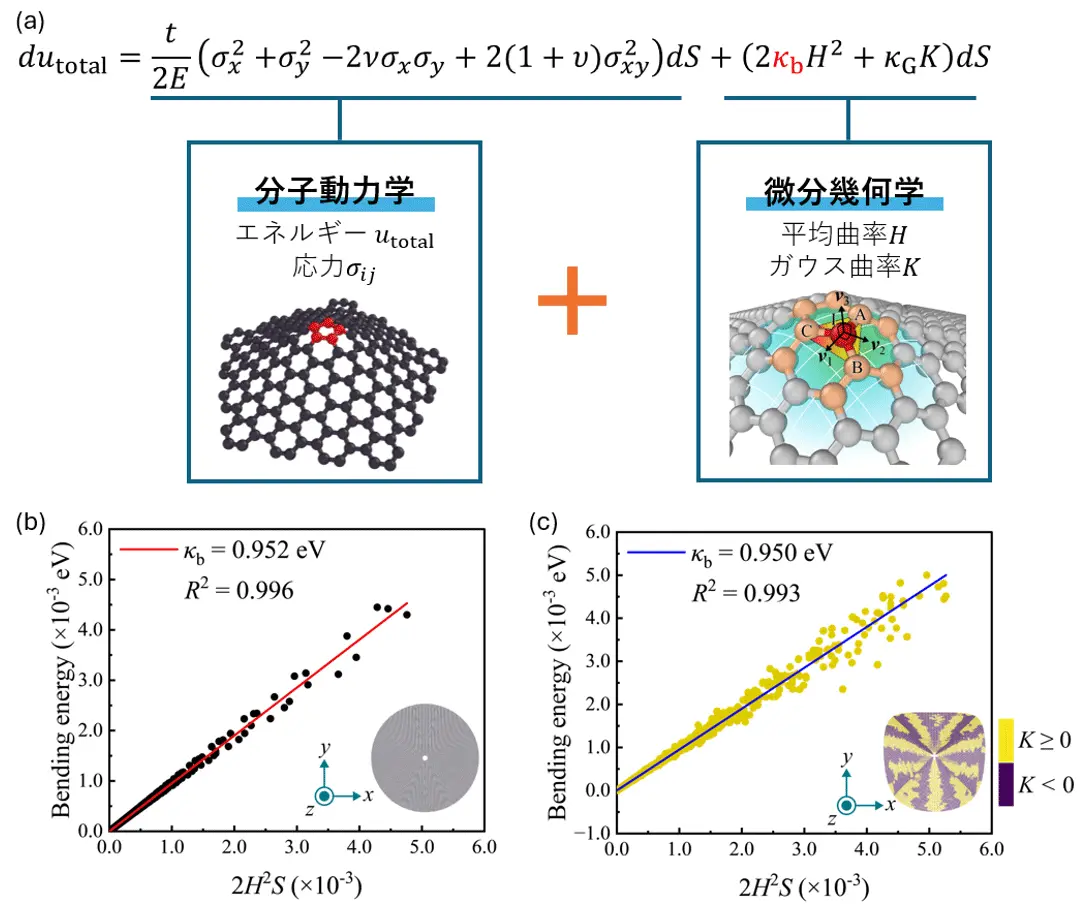

本研究では、ナノ炭素材料の曲げ剛性の実験的評価における技術的困難を克服するため、新規な数理解析アプローチを初めて提案しました。具体的には、分子動力学シミュレーションと、微分幾何学に基づくヘルフリッヒ膜理論を融合し、ナノスケールにおけるGSの曲げ剛性を精度よく評価可能な新たな数理手法の開発に成功しました(図2(a))。

今回開発した手法により、以下のことを達成しました。

- 回位の導入に伴うGSの曲率およびその組み合わせによる構造変化が曲げ剛性に与える影響を体系的に解析することに成功(図2(b)(c))。

- 孤立回位については、負の回位に関連した非線形性に起因して、構造パターンに応じて曲げ剛性に若干の変動が生じることを確認(図2(c))。

- 回位双極子[用語8]の導入により、表面形状が円錐状および鞍型状が組み合わさった局所形状へと変化したときの局所的な曲げ剛性の変化を定量的に評価することに成功。

- これらの知見は、柔軟性と剛性を兼ね備えた鞍型状のナノスプリングや、局所的な耐衝撃性を有するエッグトレイグラフェンなど、特定の曲げ剛性を備えたGSの設計が可能であることを示唆。

本研究の成果は、曲げ剛性を有するGSを設計する上で重要な指針となり、今後の新規材料開発に大きく貢献すると期待されます。

社会的インパクト

本研究では、回位を導入したGSの曲げ剛性評価において、分子動力学シミュレーションと、微分幾何学に基づくヘルフリッヒ膜理論を融合した新規な評価手法を開発し、材料科学における重要な知見を得ることができました。本成果は、回位構造が局所的に曲げ剛性を制御する可能性を示し、将来的には機能特性を意図的に設計したナノスケール材料の開発に寄与すると期待されます。

今後の展開

本研究成果は、回位を導入したGSの曲げ剛性を精密に評価および設計するための新規数理解析手法を提案したものです。この手法は、柔軟性と剛性を兼ね備えた鞍型状のナノスプリングや、局所的な耐衝撃性を有するエッグトレイグラフェンなど、特定機能を有するナノスケール材料の理論的な設計および性能制御への応用が期待されます。今後は、基礎研究の知見を産業界との連携によって応用研究に移行することが重要であり、そのためには産学連携による共同研究が必要不可欠です。実用化に至るまでにはさらに数年間の開発期間が想定されますが、本成果を社会に向けて発信することにより、数理解析分野にとどまらず幅広い産業界の関心を喚起し、技術開発の推進力を高める効果があると考えられます。

付記

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ「ナノ力学」(JPMJPR2199)および日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究B (JP23H01299)の支援を受けて行われました。

用語説明

- [用語1]

- 回位:Volterra(1907)が提唱した結晶格子における6種類の線状欠陥のうち、回転型の欠陥のこと。回位は、ズレの大きさを表す回転ベクトルと回位線の方向で定義され、回転ベクトルの方向と回位線方向が平行なものをくさび回位と呼ぶ。並進型格子欠陥である転位と対をなす用語として、「転傾」とも訳されることがある。

- [用語2]

- グラフェンシート(Graphene Sheet: GS):炭素原子のみからなる蜂の巣状の二次元ナノ材料。2004年に初めて単離・発見され、高い機械的強度、特異な電子的特性、優れた熱伝導性などを持ち、エレクトロニクス、複合材料、エネルギー分野をはじめとする幅広い用途で注目されている。

- [用語3]

- 曲げ剛性:一般的には、断面二次モーメント I と縦弾性係数 E の積 EIで表され、構造体が曲げに対して有する抵抗の大きさを表す指標である。本研究では、ナノスケール構造における曲げエネルギー[用語9]と曲率の関係に基づいて評価した。

- [用語4]

- 分子動力学シミュレーション:ニュートンの運動方程式を個々の粒子に適用し、粒子の座標の時刻発展を計算して、統計熱力学にもとづいて系の物性を算出・制御するコンピュータシミュレーション手法。

- [用語5]

- 微分幾何学:微分学を用いて図形や空間の幾何学的性質を研究する数学の一分野。曲線の弧長や曲率、曲面の平均曲率やガウス曲率などが評価の対象。

- [用語6]

- ヘルフリッヒ膜理論:1973年にW. Helfrichによって提案された流体膜の曲げエネルギーを記述する理論で、生体膜(脂質二重層)や界面活性剤膜など薄膜の形状と力学挙動を記述するために広く用いられる。本研究では、格子欠陥を導入したGSの形状と特性を評価し、ヘルフリッヒ膜理論がGSにも適用可能であることを初めて提案した。

- [用語7]

- 自発曲率:力学的に自由な条件下で、外部からの荷重や拘束を受けずに示す自然な曲率。生体膜や薄膜、GSなど膜状あるいは棒状の材料で生じる。

- [用語8]

- 回位双極子:符号が異なる正負の2つの回位が対となったもの。

- [用語9]

- 曲げエネルギー:構造体や材料が外力によって曲げ変形したときに蓄えられるひずみエネルギーのこと。

論文情報

- 掲載誌:

- Nanoscale

- タイトル:

- A New Computational Approach for Evaluating Bending Rigidity of Graphene Sheets Incorporating Disclinations

- 著者:

- Yushi Kunihiro, Xiao-Wen Lei*, Takashi Uneyama, Toshiyuki Fujii

- DOI:

- 10.1039/D5NR01102G

研究者プロフィール

雷 霄雯 Xiao-Wen LEI

東京科学大学 物質理工学院 材料系 准教授

研究分野:計算材料科学

國廣 侑志 Yushi KUNIHIRO

東京科学大学 物質理工学院 大学院生

研究分野:計算材料科学

畝山 多加志 Takashi UNEYAMA

名古屋大学 大学院工学研究科 准教授

研究分野:ソフトマター物理

藤居 俊之 Toshiyuki FUJII

東京科学大学 物質理工学院 材料系 教授

研究分野:材料科学

関連リンク

お問い合わせ

東京科学大学 物質理工学院 材料系

准教授 雷 霄雯

- lei.x.ac@m.titech.ac.jp

- Tel

- 03-5734-3260

(JST事業に関すること)科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

安藤 裕輔

- presto@jst.go.jp

- Tel

- 03-3512-3526

- Fax

- 03-3222-2066

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661