ポイント

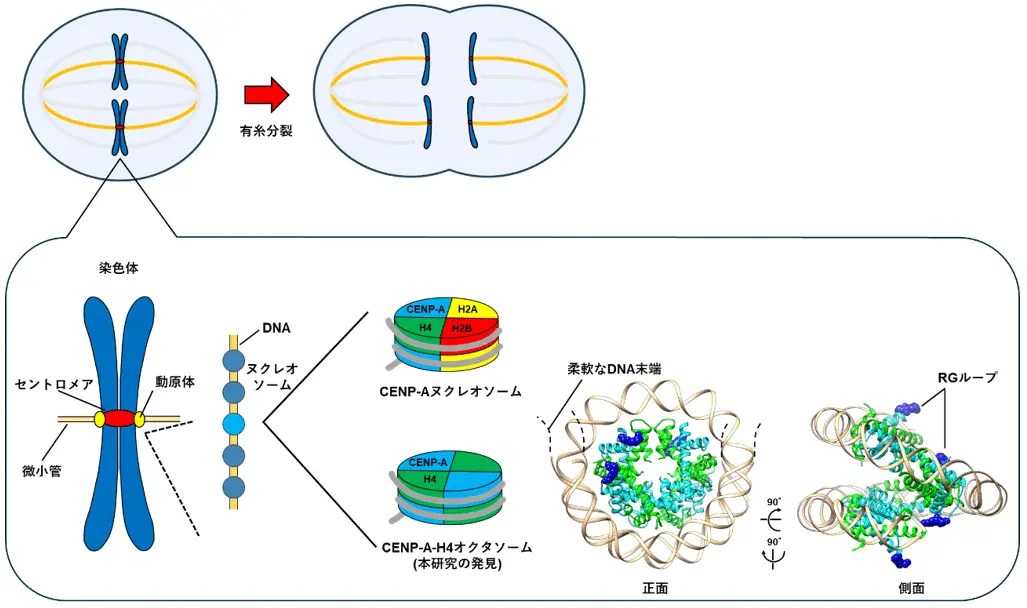

- 細胞分裂で、染色体を均等に分配する際の基点となるセントロメア領域に、特異的に存在するCENP-Aタンパク質を含む新規のヌクレオソーム様構造をクライオ電子顕微鏡解析によって解明した。

- 本構造は、従来とは全く異なるヒストン含有率を持ち、CENP-AとH4の2種のヒストンのみから構成される8量体構造を持つことから「CENP-A-H4オクタソーム」と名付けた。

- CENP-A-H4オクタソームは、約120塩基対のDNAが巻き付いた構造であり、動原体形成に関わるタンパク質の足場となるCENP-A由来の RGループを4つ持つため、有糸分裂の新たなメカニズムに寄与する可能性がある。

- 本成果は、がん化を始めとした、細胞分裂の異常がもたらす疾患を理解する上でも、新たな視点を提供する可能性がある。

概要

染色体の中央に位置するセントロメアは、細胞の有糸分裂[用語1]の際に、姉妹染色分体を分離する紡錘体微小管が結合する動原体[用語2]が形成される領域です。セントロメアでは、ヒストンH3がそのバリアントであるCENP-Aに置換されており、細胞分裂時の動原体形成の足場として機能します。本研究では、このセントロメアの目印となるCENP-Aがもたらす新しい構造を提唱しました。

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系の川崎修技術支援員、清川伊織大学院生、野澤佳世准教授と、東京大学 定量生命科学研究所の滝沢由政准教授、胡桃坂仁志教授らは、出芽酵母のセントロメア領域ではヒストンの中でもH2AとH2Bが少なくなっていることに着目して、これらを含まないCENP-AとヒストンH4タンパク質、DNA断片だけで、複合体の再構成を試みました。この試料に対してクライオ電子顕微鏡[用語3]解析を行ったところ、新規のヌクレオソーム[用語4]様構造が3.66Åの分解能で明らかとなり「CENP-A-H4オクタソーム」と名付けました。

これまでの研究から、セントロメア領域ではヌクレオソームに巻き付いているDNAの長さが約120塩基対であり、通常のヌクレオソームの約145塩基対よりも短いことが知られていました。本研究で構造解析されたCENP-A-H4オクタソームにおいてもこの特徴が満たされていましたが、これまで想定されていた構造とは全く異なり、CENP-AとH4の2種のヒストンのみから構成された8量体を含んでいました。また、CENP-A-H4オクタソームにはヒストン・メチル化酵素などの足場として機能するアシディックパッチと呼ばれる負電荷表面もありませんでした。さらに、CENP-A-H4オクタソームは、動原体形成タンパク質と直接結合するCENP-A由来の RGループを4つ持つユニークな複合体でした。これらの特徴は、CENP-Aに結合するタンパク質を集めるのに有利であり、セントロメアでの動原体形成において新しい機能を持つ可能性があります。

本研究は3月24日、国際科学雑誌 「Genes to Cells」に掲載されました。

背景

真核生物は、ゲノムDNAを核内にコンパクトに収納するために、クロマチンという巧妙な折り畳み構造を採用しています。クロマチンの基本単位であるヌクレオソームは、H2A、H2B、H3、H4の4種類のヒストンが各2つずつ集まってできる8量体に、約145塩基対のDNAが巻き付いた構造をしています。 ヌクレオソームの形成は、さまざまなタンパク質がゲノムDNAにアクセスするのを制限するため、転写、複製、修復といった重要なプロセスに影響を与えます。さらに、ヌクレオソームは異なる種類のヒストン・バリアントやヒストン修飾によってゲノム機能を緻密に調節しています。特に、セントロメア領域ではH3がそのバリアントの中でも最も配列相同性が低い(約50%)CENP-A(centromere protein A)と置き換わっており、細胞分裂において重要な役割を担っています。

細胞分裂時、複製された染色体は2つの娘細胞に均等に分配されます。このとき、染色体の中央に位置するセントロメア領域には動原体が形成され、そこに紡錘体微小管が結合します。この領域はCENP-Aを含んだセントロメア特有のヌクレオソームから構築されており、CENP-Aを目印に動原体を構成するタンパク質が集まってくるため、重要なアイデンティティとして機能します。一方で、出芽酵母のセントロメア領域では、H2AとH2Bが少ないといった特徴が報告されており、これまで考えられてきたCENP-Aヌクレオソームの構造とは一致しませんでした。そこで、当研究グループではH2AとH2Bを含まない状態でもセントロメアに特有のヌクレオソーム構造を再現できるかどうかをクライオ電子顕微鏡を用いて解析することにしました。

研究成果

当研究グループは、精製したヒト由来のCENP-AとH4タンパク質、DNA断片を用いて試験管内で再構成実験を行い、未知の複合体が形成されることを見つけました。この複合体を3.66Åの分解能でクライオ電子顕微鏡解析した結果、CENP-AとH4の2種類のみから構成されるヒストン8量体を含む、新規のヌクレオソーム様構造が形成されることを発見しました(図1)。そして、これを「CENP-A-H4オクタソーム」と名付けました。

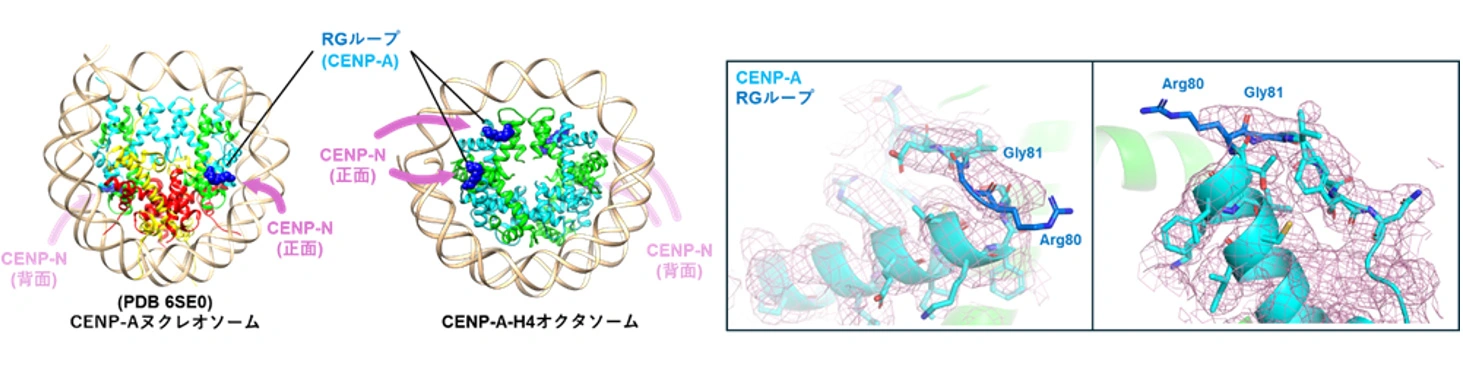

染色体のセントロメア領域に存在すると考えられてきたCENP-AヌクレオソームとCENP-A-H4オクタソームの比較。本研究で発見したCENP-A-H4オクタソームは、従来のCENP-Aヌクレオソームの2倍のCENP-Aを持っている。

高分解能の構造観察からCENP-A-H4オクタソームは、約120塩基対のDNAが巻き付いた構造をしており、その末端DNAは柔軟な構造を持つことが分かりました。この特徴は、セントロメアを構成するヌクレオソームの生体内の解析と合致しており、動原体を構成するタンパク質を集める機能を発揮すると考えられます。また、CENP-A-H4オクタソームには、クロマチンの構造変換を調節するヒストンのメチル化酵素やゲノム上のヌクレオソームを移動させるクロマチン・リモデリング因子の足場として機能する負電荷を帯びたアシディックパッチと呼ばれる分子表面がありませんでした。さらに面白い特徴として、CENP-A-H4オクタソームでは、CENP-Aの80番目のアミノ酸のアルギニン(Arg, R)と81番目のグリシン(Gly, G)から構成されるRGループが4つあり、それらが構造表面に露出していました(図2)。このRGループは、動原体を形成するタンパク質複合体CCAN (constitutive centromere associated network)の構成タンパク質の1つであるCENP-Nと直接結合する重要な部位です。CENP-AのRGループとCENP-Nの結合は動原体形成の起点となるため、CENP-A-H4オクタソームが持つさまざまな特徴は、従来考えらえてきたCENP-Aヌクレオソームよりも効率的な動原体の形成を可能性にするかもしれません。

CENP-A-H4オクタソームのRGループのクライオ電子顕微鏡マップ(右)

CENP-A-H4オクタソームはRG (Arg80 Gly81)ループをCENP-Aヌクレオソームの2倍量持つことから、2倍のCENP-Nを集められる可能性がある。CENP-A-H4オクタソームのクライオ電子顕微鏡マップからは、RGループが鮮明に確認できる。

社会的インパクト

CENP-Aの過剰発現や欠失は、細胞分裂時の染色体の分離に異常をもたらすことが報告されており、さまざまながんでCENP-Aの発現レベルが高い状態が見られます。このように、CENP-Aの存在量はがん化と直結しており、この研究で提唱したCENP-A-H4オクタソームの機能を解析していくことは、こうした疾患の新たなメカニズムの解明につながる可能性があります。

今後の展開

最近では、CENP-Nが他の動原体形成タンパク質が存在しない状態でも、CENP-Aヌクレオソームのスタッキングを促進し、特徴的なチューブ状の構造を形成することが報告されています。このような高次構造が、今回発見したCENP-A-H4オクタソームにおいても形成される可能性があり、今後の研究の展開によって全く新しいクロマチン高次構造を見つけることができるかもしれません。

今回、当研究グループが発見したCENP-A-H4オクタソームは、CENP-Aヌクレオソームとは全く異なる構造的特徴を有しており、新たなエピジェネティクス[用語5]機能を持つことが示唆されます。今後、生体内で動原体を構成するタンパク質がどのようにCENP-A-H4オクタソームに結合するのか、また、従来考えられてきたCENP-Aヌクレオソームとの相互作用とどのように異なるのかを明らかにすることが、有糸分裂をより深く理解するために重要であると考えられます。

付記

本研究は、日本学術振興会科研費(JP22K06098、JP23H05475、JP24H02319、JP24H02328、JP20K06599、JP21H05154、JP23H02519)をはじめとして、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)さきがけ(JPMJFR224Z)、ERATO (JPMJER1901)、CREST (JPMJCR24T3)、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(BINDS)(JP24ama121009、JP24ama121002)などの支援を受けて実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 有糸分裂:真核生物の細胞分裂時に染色体が紡錘体によって娘細胞に分配される現象。紡錘体が糸状に観察されることから「有糸」分裂と名付けられた。

- [用語2]

- 動原体:有糸分裂においてセントロメア領域に形成されるタンパク質複合体であり、染色体と紡錘体微小管を結びつける役割を持つ構造。

- [用語3]

- クライオ電子顕微鏡:極低温条件下で試料に電子線をあて、透過した電子を検出することでタンパク質やDNAなどの粒子画像を撮影する顕微鏡。

- [用語4]

- ヌクレオソーム:真核生物のゲノムDNAを核内に収納する染色体中で形成される基盤構造。塩基性に富んだヒストン複合体にDNAが約1.7回転巻き付いた円盤状の構造(直径約11 nm、厚さ約5.5 nm)。

- [用語5]

- エピジェネティクス:DNAの塩基配列の変化を伴わない遺伝子のオン・オフの制御メカニズム。DNAやヒストンの化学修飾、そこに結合するタンパク質やRNAがゲノム立体構造を変化させることによって誘発される。

論文情報

- 掲載誌:

- Genes to Cells

- タイトル:

- Cryo-EM analysis of a unique subnucleosome containing centromere-specific histone variant CENP-A

- 著者:

- Osamu Kawasaki, Yoshimasa Takizawa, Iori Kiyokawa, Hitoshi Kurumizaka and Kayo Nozawa

- DOI:

- 10.1111/gtc.70016

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京大学 定量生命科学研究所 総務チーム

- Tel

- 03-5841-7813

- soumu@iqb.u-tokyo.ac.jp

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp