ポイント

- [2.2]パラシクロファンの構造の剛直性を利用し、力を可視化するヒンジ型分子ツールの開発に成功

- 「超分子メカノフォア」の分子デザイン自由度の大幅な拡大が見込まれる

概要

東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の相良剛光准教授、スイスのフリブール大学Adolphe Merkle InstituteのChristoph Weder(クリストフ・ウェダー)教授らの研究グループは[2.2]パラシクロファン[用語1]を巧みに利用した、力を可視化する新しい分子ツールを開発しました。

力を加えると色の変化などの応答を示す分子骨格はメカノフォア[用語2]と呼ばれます。とりわけ、瞬時かつ可逆的な発光特性の変化を示す超分子メカノフォアは、ポリマー材料内部の応力の変化をリアルタイムで可視化できる点で有益です。今回、本研究グループは、[2.2]パラシクロファンの分子骨格の剛直性を積極的に活用した超分子メカノフォアを新たに開発しました。[2.2]パラシクロファンに導入した2つの蛍光団[用語3]は強制的に近接させられているため、効率良くエキシマー[用語4]を形成します。続けて、このメカノフォアにポリマー鎖を結合して力を加えると、蛍光団同士が離れて強制近接状態が解消し、エキシマー蛍光からモノマー[用語5]蛍光への変化が観察されます。このエキシマー蛍光とモノマー蛍光の強度比の変化は、従来の超分子メカノフォアと比較して非常に大きく、蛍光色の変化を肉眼で容易に観察できます。この[2.2]パラシクロファンを用いた強制近接効果を利用すれば、相互作用が弱いことが理由で従来は使用できなかった蛍光団や消光団の組み合わせを、新たな超分子メカノフォアの分子構造の一部として導入することができます。つまり、力を可視化する超分子メカノフォアライブラリーの分子デザインの多様性の向上と制御する光機能の拡張につながります。

本成果は6月30日にドイツ化学誌「Angewandte Chemie International Edition」誌に掲載されました。

背景

「力」に応答して見た目の色や蛍光特性が変化する有機材料は、力による材料のダメージやひずみを簡便に評価・可視化できるため、近年盛んに研究されています。中でも、メカノフォアと呼ばれる分子骨格は、力を1分子レベルで可視化し、ポリマー鎖が破壊されるメカニズムをより正確に検知する分子ツールとして注目を集めています。見た目の色や蛍光特性の変化を引き起こす手法には、メカノフォア内の共有結合の切断を伴う方法と共有結合の切断を伴わない方法があります。前者は力の印加履歴を永続的に保存する用途に適しており、後者のメカノフォアではより小さな力をリアルタイムで可視化する用途に適しています。

本研究グループでは、リアルタイムで力に応答して蛍光特性が変化する「超分子メカノフォア」の開発に取り組んでいます。超分子メカノフォアでは、蛍光団や消光団の集積構造が力によって変化するので、蛍光特性が変化します。従来の超分子メカノフォアの蛍光特性の変化は、蛍光団や消光団の間に働く相互作用に大きく依存していました。そのため、相互作用の弱い蛍光団や消光団のペアを用いると、ポリマー材料内で集積構造を維持できない場合が多く、力を加えて観察される蛍光特性の変化が限定的になるという課題がありました。従来のロタキサン[参考文献1]やシクロファン[参考文献2]を分子骨格に用いた超分子メカノフォアでは選択できる蛍光団や消光団には大きな制限があったのです。

研究成果

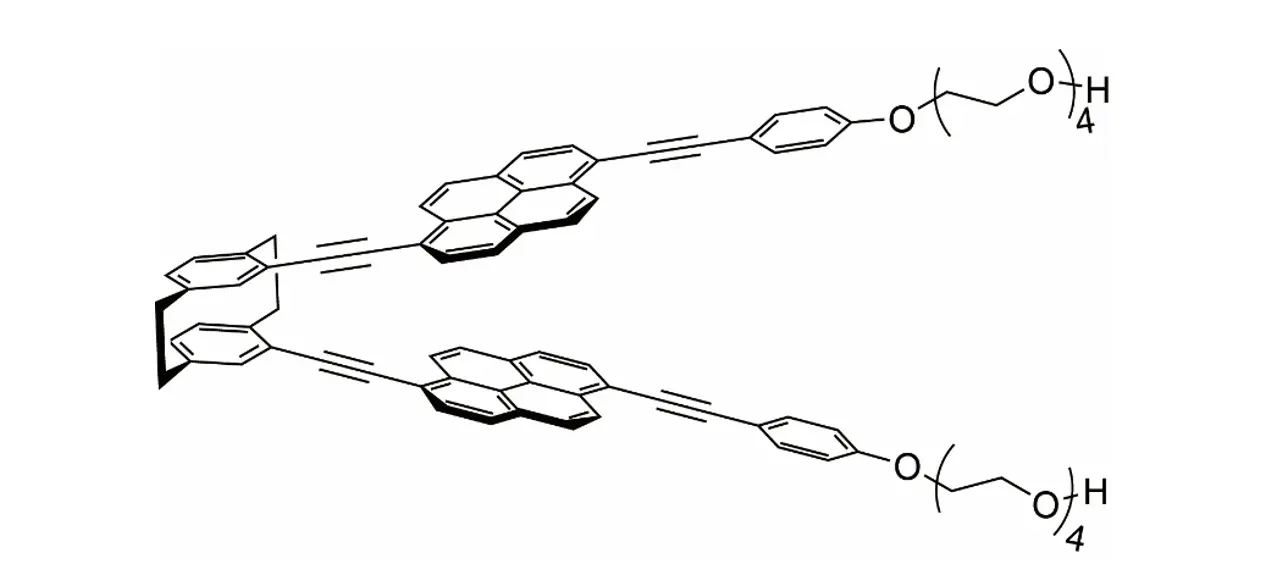

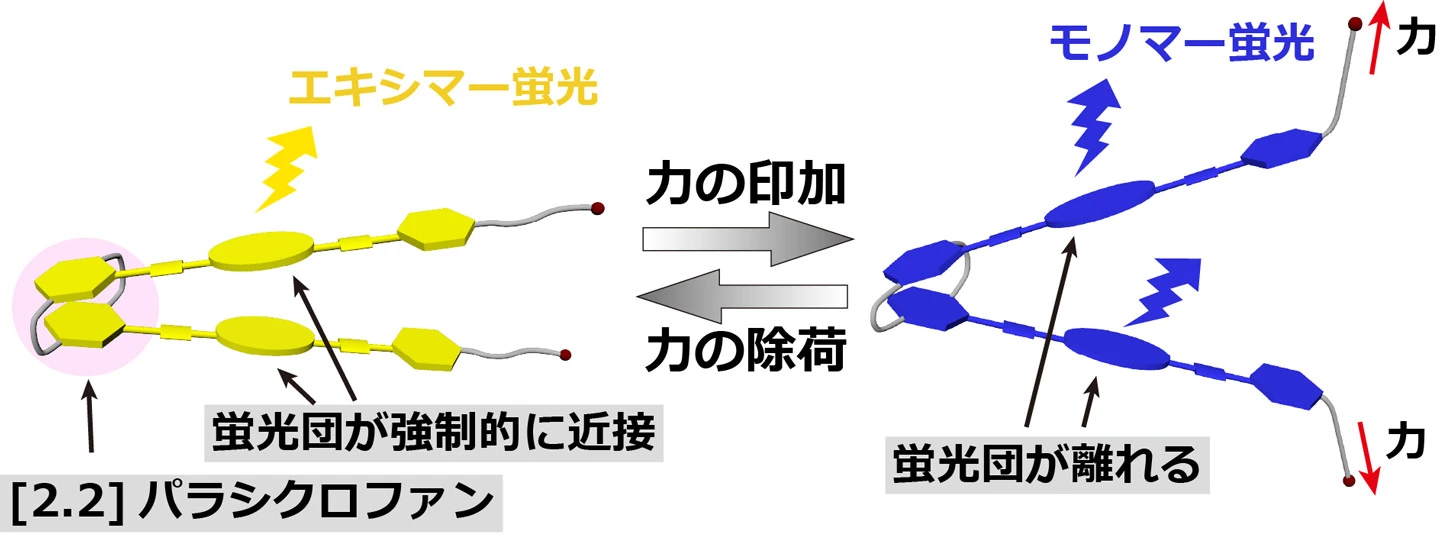

本研究グループは、[2.2]パラシクロファンの分子骨格の剛直性を積極的に活用し、相互作用が弱い蛍光団2つを用いて、良好な蛍光特性の変化を示す超分子メカノフォアを開発しました(図1)。導入された水酸基を用いれば、このメカノフォアをポリマー材料であるポリウレタンに導入できます。今回開発されたメカノフォアの動作機構を図2に示します。力を加える前は、[2.2]パラシクロファンに導入された2つの蛍光団は、構造の剛直さに起因して強制的に近接し、エキシマー蛍光を示します。しかし、導入されたポリウレタン鎖を介してメカノフォアに力が伝わると、蛍光団同士が離れエキシマーを形成しなくなり、結果的に、蛍光団からのモノマー蛍光が観察されるようになります。さらに、この状態から力を取り除くと、蛍光団は再び近接し分子内でエキシマーを形成します。こうして、優れた繰り返し特性を示します。

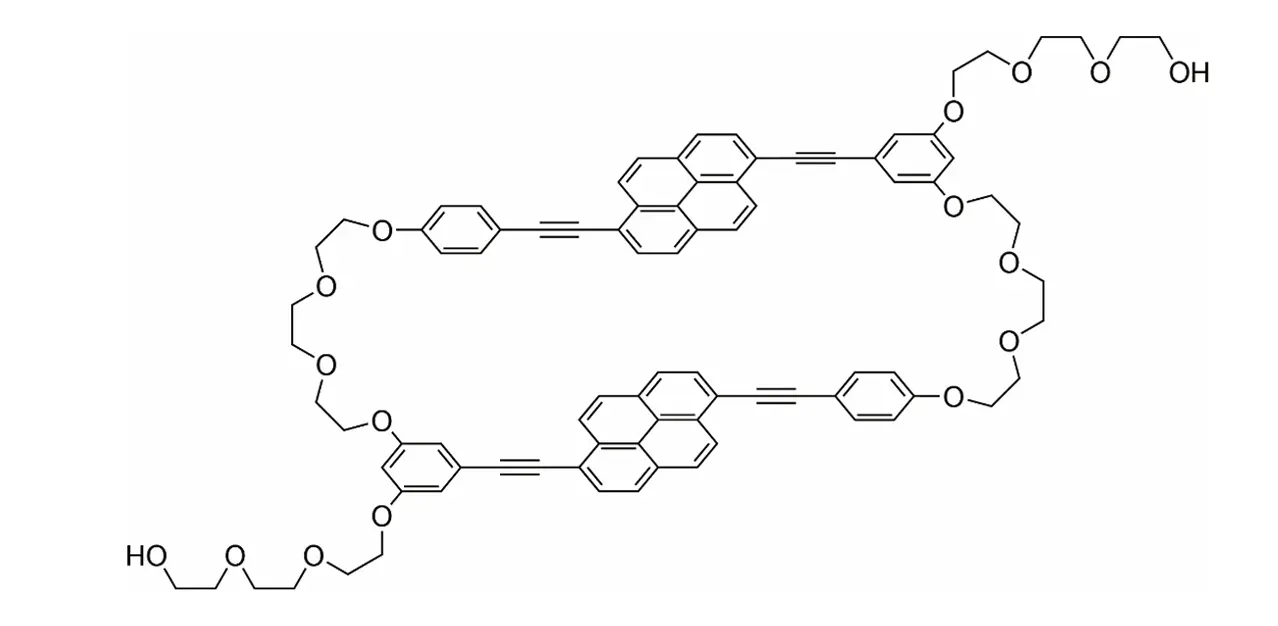

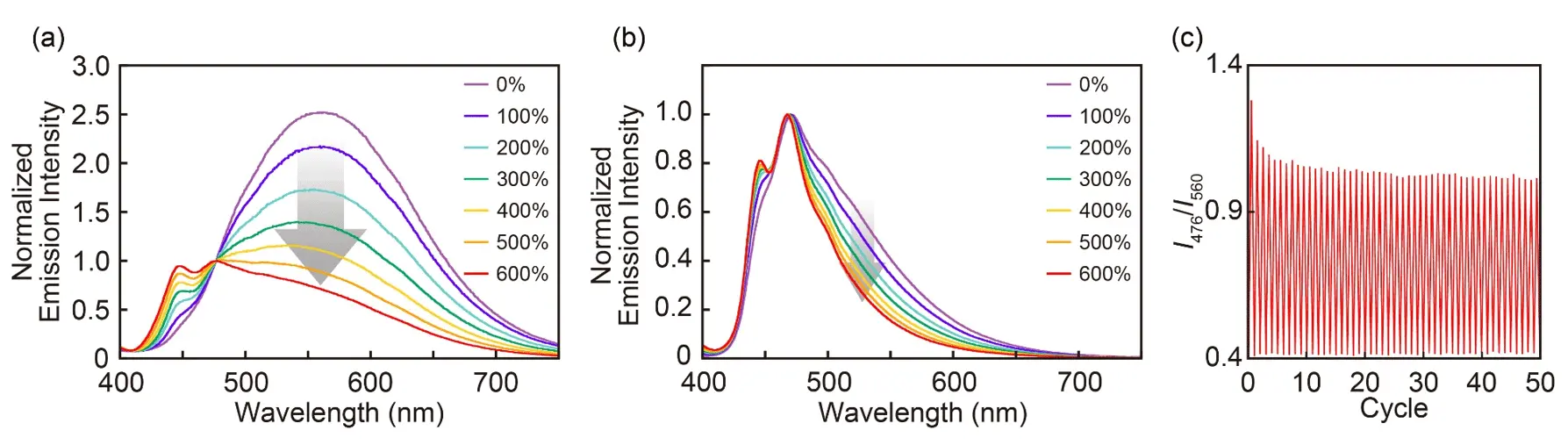

今回開発したメカノフォアの蛍光特性の変化の度合いを、本研究と同種の蛍光団を用いた先行研究のシクロファン型超分子メカノフォア(図3)と比較するため、本メカノフォアと、先行研究のメカノフォア[参考文献2]をそれぞれ導入したポリウレタンエラストマーに力を加え延伸したときの蛍光スペクトルの変化を調べました(図4)。本研究で開発したメカノフォアを導入したポリマーは、力を加える前、長波長領域でエキシマー蛍光が支配的なスペクトルを示します(図4a)。力を加えると、エキシマー蛍光は徐々に減少し、短波長領域に観察されるモノマー蛍光の寄与が上昇します。一方、先行研究で報告したメカノフォアを導入したポリマーは、力を加える前からモノマー蛍光が支配的に観察されます(図4b)。そのため、力を加えても、それほど大きな蛍光特性の変化は観察されませんでした。また、本研究のメカノフォアを導入したポリウレタンエラストマーは50回の繰り返し伸縮に対し、優れた可逆性を示すことも明らかになりました(図4c)。

社会的インパクト

本研究では、[2.2]パラシクロファンを用いれば、従来の分子デザインでは利用できなかった相互作用の弱い蛍光団の組み合わせを用いて、優れた蛍光特性の変化を示すメカノフォアを開発できることを示しました。蛍光特性の変化が大きくなれば、ポリマー材料内で生じる応力の変化をより明瞭に、かつ定量的に解析できると期待できます。

今後の展開

この分子モチーフを適用すれば、これまで選択肢として挙げられなかった、蛍光団や消光団を用いて新しい分子を構築できると考えています。今後は、[2.2]パラシクロファンと力を掛け合わせて、蛍光特性の変化に限らないさまざまな応答を示す分子ツールの開発に挑戦していきます。

付記

本研究はJST創発的研究支援事業(課題番号JPMJFR201N)、および科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A)「メゾヒエラルキーの物質科学」(課題番号JP23H04878)の支援により実施されました。また、第一著者である清水は日本学術振興会特別研究員奨励費(課題番号JP24KJ1101)ならびにJST SPRING(課題番号JPMJSP2106)により博士後期課程研究を推進することができています。

参考文献

- [1]

- Y. Sagara, M. Karman, E. Verde-Sesto, K. Matsuo, Y. Kim, N. Tamaoki, and C. Weder, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 1584–1587.

- [2]

- Y. Sagara, H. Traeger, J. Li, Y. Okado, S. Schrettl, N. Tamaoki, and C. Weder, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 5519–5525.

用語説明

- [用語1]

- [2.2]パラシクロファン:2つのベンゼン環がパラ位でエチレン鎖によって連結された分子。

- [用語2]

- メカノフォア:機械的刺激に応答してさまざまなアウトプットを示す分子骨格の総称。これまでに吸収・蛍光色の変化以外にも、触媒作用の活性化や小分子を放出するメカノフォアが報告されている。

- [用語3]

- 蛍光団:可視光や紫外光を吸収して励起状態となり、基底状態に戻る際に蛍光を示す分子骨格。

- [用語4]

- エキシマー:励起状態にある蛍光団が同種の基底状態にある蛍光団と形成する二量体。エキシマーが示す蛍光はモノマー蛍光よりも長波長領域でブロードなスペクトルとして観測される。

- [用語5]

- モノマー:分子が単独で存在している状態。

論文情報

- 掲載誌:

- Angewandte Chemie International Edition

- タイトル:

- Hinge-like Mechanochromic Mechanophores Based on [2.2]Paracyclophane

- 著者:

- Shohei Shimizu, Jess M. Clough, Christoph Weder, and Yoshimitsu Sagara

研究者プロフィール

清水 翔平 Shohei SHIMIZU

東京科学大学 物質理工学院 材料系 博士後期課程2年

研究分野:超分子メカノフォア

相良 剛光 Yoshimitsu SAGARA

東京科学大学 物質理工学院 材料系 准教授/

同 自律システム材料学研究センター(ASMat) 准教授

研究分野:光機能性超分子・超分子メカノフォア・メカノクロミック発光材料

関連リンク

更新履歴

- 2025年7月22日 誤記があったため、図2の画像とPDFファイルを差し替えました。

お問い合わせ

東京科学大学 物質理工学院 材料系 / 同 自律システム材料学研究センター(ASMat)

准教授 相良 剛光

- Tel

- 03-5734-2498

- sagara@mct.isct.ac.jp