どんな研究?

現在、私たちが口にしている食べ物の多くは、海外で収穫されたり、工場で大量生産されたりしたものです。食品の長距離輸送や工業生産化は、世界の食糧需要増加に対応するために発達したものですが、環境や地域の農産業に負の影響を及ぼします。そこで近年、地元の生産者から直接食品を購入することで、地域経済の活性化を促し、また、輸送に伴う二酸化炭素排出量が大幅に削減できるショートフードサプライチェーン(Short food supply chain: SFSCs)に注目が集まっています。多様なSFSCsの形態の中でも持続可能な食料供給システムとして着目したいのが地域支援型農業(Community-supported agriculture:CSA)です。

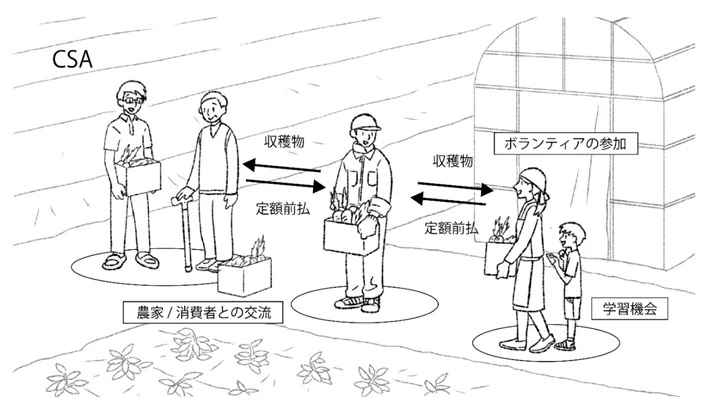

CSAは、消費者が前払いで一定の金額を生産者に支払い、収穫後に農産物を受け取るサブスクリプション型のシステムです。生産者は事前に安定した収入を確保でき、新たな技術導入などの先行投資が可能になります。消費者は新鮮な地元の食材を手に入れるだけではなく、農業体験やボランティア活動を通じて、生産者との交流や学びの機会を得ることができます。

しかし、日本においてはCSAの実践例が少ないことから、消費者がなぜCSAに参加するのか明らかではありませんでした。CSAの普及を進めるためには、消費者がなぜCSAに参加をするのかをまず知る必要があります。そこで今回、環境・社会理工学院髙木聡太大学院生らの研究チームは、CSAへの参加を促す要因について研究を行いました。

ここが重要

消費者がCSAに参加する要因を明らかにするために、過去の61本の論文にもとづき分析を行った結果、2つの要因が浮き彫りになりました。1つ目は利益と損失のバランスです。利益(食材や学びの機会獲得、社会・環境問題への貢献、人々や自然とのつながり、種類に富んだ食材)が損失(金銭、時間、人間関係の煩わしさ)を上回るとき、消費者はCSAへの参加を考えます。2つ目は、社会文化的環境の影響です。家族や地域住民・生産者と強い関係を築き、地域の文化や価値に愛着を持つことで食や健康、環境への態度・行動が形成され、CSA参加の意思決定に影響を及ぼすことが示されました。

今後の展望

CSAの持つ多面的な価値を消費者が参加前に十分に理解することは難しく、参加後に時間や費用の負担が想像以上に大きいと退会につながる可能性があります。CSAは、新鮮で種類が豊富な食材だけでなく、学びの機会、人や自然とのつながりといった非物質的な価値も提供することをしっかりと消費者に伝えることが、消費者の満足度を高めて長期的な参加につながると考えられます。本研究はCSAの普及を進める明確な道筋を立て、持続可能な食料供給システムの実現という社会のニーズに大きく貢献するものと言えます。

研究者のひとこと

CSAに関する505本の論文のうち消費者の参加に関連する61本の論文を分析することで、消費者のCSA参加の意思決定を初めてモデル化することに成功しました。今後、本モデルの日本への適用や、CSAの普及と持続可能な運営を行うための戦略の策定に向けて、消費者と生産者両方の視点を統合した研究をさらに進めていきます。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口