ポイント

- イミドイルラジカルが速やかにキノキサリニルラジカルに変化する様子を直接観測することに成功

- ミュオンから生じる陽電子を観測するミュオンスピン回転分光法で芳香族複素環ラジカルを初めて観測

- 素粒子ラジカル反応の新たな特性を見出し、芳香族複素環ラジカルの高い反応性に基づいた新しい分子技術の創出に期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 応用化学系の伊藤繁和准教授と岩見和樹大学院生(当時)らの研究チームは、高エネルギー陽子[用語1]ビームから得られるミュオン[用語2]を観測するミュオンスピン回転(µSR)分光測定により、1,2-ジイソシアノベンゼンに「水素の軽同位体」に相当するミュオニウム(Mu = [µ+e–])が付加して生成されるイミドイルラジカルが、速やかに環を形成することでキノキサリニルラジカルに変化する様子を直接観測することに成功しました。

今回観測したキノキサリニルラジカルは、ミュオンビームを用いてつくり出した常磁性芳香族分子として初めての例となります。さらに、観測されたキノキサリニルラジカルは本質的に高い反応性を有している構造であり、測定試料に含まれる溶媒分子から水素を引き抜いていることをミュオンスピン回転スペクトルの温度変化から見出しました。

研究チームは過去に、イソシアノ基(-N=C:)[用語3]にミュオニウムが付加してイミドイルラジカルが生成する様子を観測していますが(2023年6月)、今回の研究ではミュオンの平均寿命2.2マイクロ秒の時間スケールでイミドイルラジカルの二次反応が速やかに進行するプロセスを直接捉えることができました。また、キノキサリニルラジカルが示した高反応性は、核酸分子の改変などに利用可能であることを示唆しており、素粒子によるラジカル反応を利用した医療技術の創出などにつながる可能性が考えられます。

本成果は、11月24日付(現地時間)の「Chemistry -A European Journal」誌に掲載されました。

背景

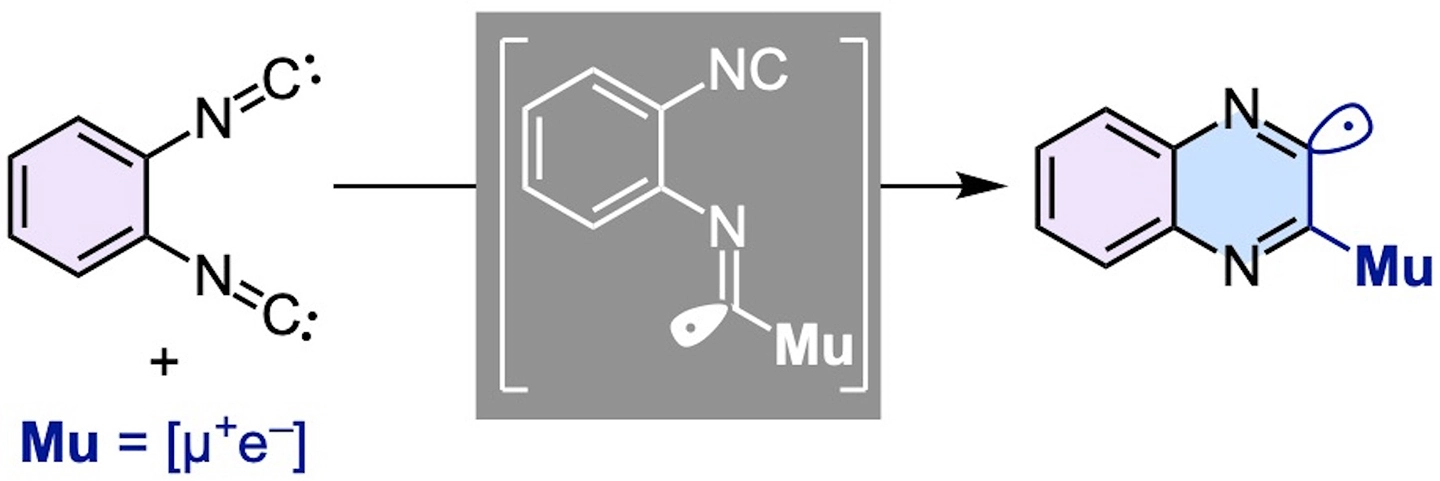

伊藤繁和准教授らの研究グループでは、有機化学とミュオン物理学を組み合わせた独特のスタイルで研究を行っています[参考文献1,2]。例として、ベンゼン環が2つ連結した構造に含まれるイソシアノ基にラジカルが付加して環化する過程を、ミュオンスピン回転(µSR)分光法を用いた手法で解析しています(図2、旧・東京工業大学プレスリリース「有機合成と素粒子科学のコラボレーションで物質創成を開拓」)[参考文献3]。ミュオン(µ+)とは質量が9分の1のプロトンに相当するレプトン族素粒子で、陽子加速器を用いるとほぼ完全にスピン偏極した状態でミュオンビームが得られます。ミュオンを有機化合物に打ち込むと、ミュオンは運動エネルギーを失っていきながらミュオニウム(Mu = [µ+e–], ミュオンと電子との束縛状態である水素原子状の状態)として存在するようになり、最終的に物質中で安定な位置に落ち着きます。図2には、2-イソシアノ-1,1’-ビフェニルとミュオニウムの反応について示しています。ミュオニウムはイソシアノ基の炭素原子に付加してイミドイルラジカルが生成します。さらに、µSRスペクトルの温度変化から、ミュオンの平均寿命2.2マイクロ秒の時間スケールで環を形成するプロセスを追跡することもできます。ここで、図2右に示した環化体を直接観測することは困難ですが、イミドイルラジカルの環化によって生成する常磁性化学種をµSRで捉えることができれば、環状ラジカルを活用して新しい化学反応プロセスをつくり出すことができるようになると期待されます。

本研究では、イミドイルラジカルが環化して生じる常磁性分子をµSRを用いて直接観測することをねらいとしてイソシアノ基を持つ反応基質を設計・選択し、検討を行いました。

研究成果

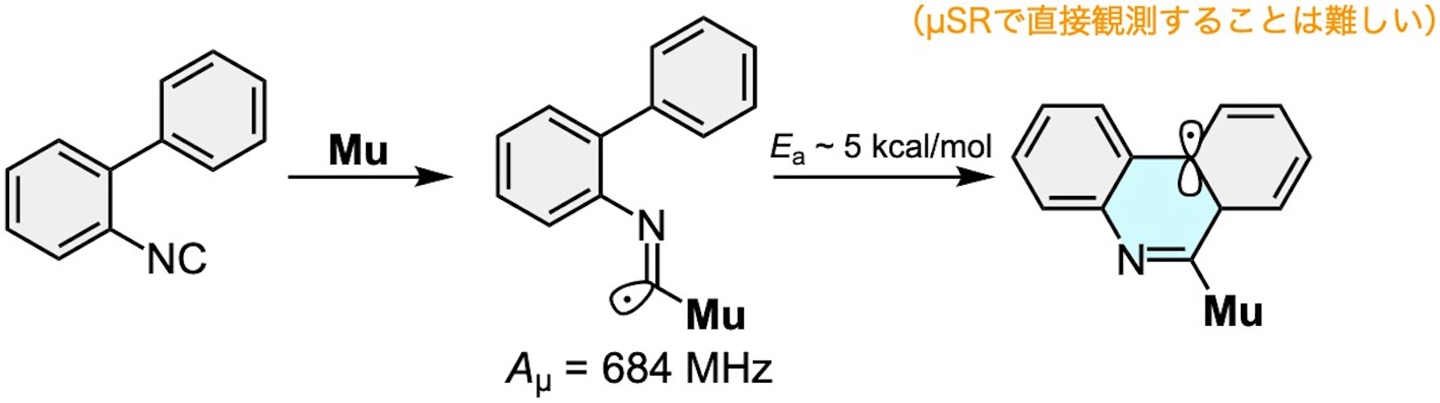

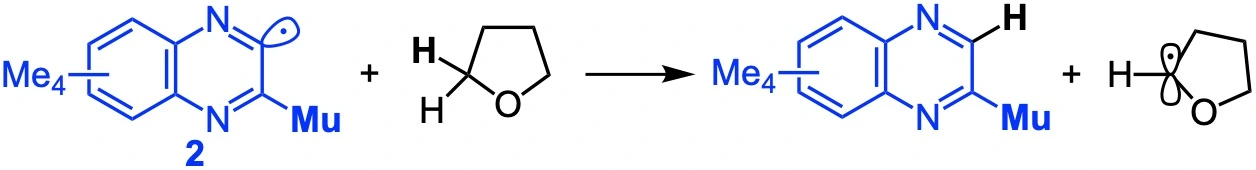

今回の研究では、まず、ミュオニウム付加によって生成するイミドイルラジカルの環化で生成するラジカル種をµSRで直接観測することに適したイソシアノ基質をデザインしました。密度汎関数法(DFT)[用語4]計算を利用して検討した結果、1,2-ジイソシアノベンゼンのラジカル付加から生成するキノキサリニルラジカル(図1)であればµSRによる観測が可能であると判断し、さらに効率よくミュオニム付加を進行させる効果も期待して化合物1を合成し、横磁場ミュオンスピン回転(TF-µSR)[用語5]を実施しました。

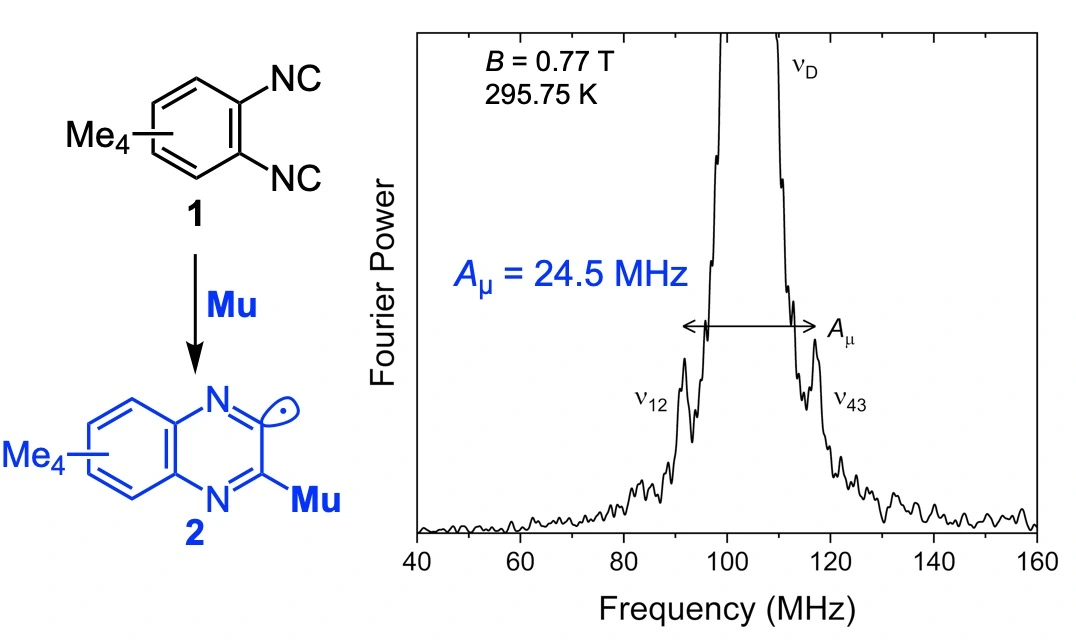

図3は化合物1の0.37 mol/Lテトラヒドロフラン(THF)溶液を用いたTF-µSR測定の結果で、ミュオン超微細結合定数(ミュオンhfc, Aµ)が25 MHz程度の常磁性化学種が一種類観測されています。DFT計算での結果から、これはキノキサリニルラジカル2のシグナルであると同定されました。このとき、図1中央に示したイミドイルラジカルは観測されず、すなわち極めて速やかに2に変化していることがµSRによって捉えられています。

図3で観測されたキノキサリニルラジカル2は、µSRで初めて観測されたアリールσラジカル[用語6]の例となります。アリールσラジカルは本質的に高い反応性を示すことが知られています。実際に、温度可変TF-µSRを実施したところ、温度上昇とともにシグナルの線幅の増大、すなわち化学反応による緩和率の増大が観測されています。これは、図4に示したように2が溶媒分子であるTHFから水素を引き抜いていることを示しています。

さらに、本研究では化合物1の固体試料を用いたTF-µSR測定実験も実施しました。その結果、キノキサリニルラジカル2のシグナルが観測されましたが、そのミュオン超微細結合定数はTHF溶液試料のものと比べるとほぼ2倍程度となっていました(40~45 MHz)。これは、溶液状態と固体状態では2の構造パラメーターが顕著に異なっていることを示唆するもので、すなわち2は環境に応じて比較的柔軟に構造変化を起こすものと考えられます。

社会的インパクト

高エネルギーのミュオンビームを用いると、通常の化学的手法ではつくり出せない常磁性分子種を実現することができます。今回の研究成果は、高い反応性を示すアリールσラジカルを、ミュオンに由来するミュオニウムの付加反応によってつくり出すことが可能であることをはじめて実証したもので、学術的に大きな意義があります。また、ミュオンの高エネルギーを伴ったアリールσラジカルの独特の高反応性を利用した新しい分子技術の開発が期待されます。例えば、図4に示した化学反応プロセスは、含窒素複素環骨格とミュオニウムを併せ持つ常磁性アリール分子が核酸分子の改変などに展開できる可能性を秘めています。

今後の展開

今回の研究では、イミドイルラジカルの2次反応生成物であるキノキサリニルラジカルをµSR観測できることを明らかにしました。アリールσラジカルは本質的に高い反応性を示す常磁性種であり、バイオロジー分野などへの応用を見据えた研究展開を進めていく計画です。その一方で、図2に示したようなイミドイルラジカルについては理論と矛盾する実験結果も得られていることから、イソシアノ化合物とミュオニウムの反応に関する詳細なµSR研究を引き続き行っていく予定です。

付記

本研究の一部は、JSPS科学研究費助成事業 基盤研究(B)「素粒子ミュオンによる高エネルギー開殻分子構造の創出と新規スピン機能ユニットの開拓」(19H02685)、同 挑戦的研究(萌芽)「高周期カルボニルへの選択的ミュオニウム付加による未踏拡張パイ共役系開殻分子の創出」(22K19023)およびThe Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada(NSERC)(Grant No. RGPIN-2019-04249)等の助成を受けて行われました。

参考文献

- [参考文献1]

- S. Ito, Chem. Eur. J. 2022, 28, e202200843

- [参考文献2]

- 伊藤繁和, 細胞 2022, 54, 518-522.

- [参考文献3]

- K. Konagaya, Y.-E. Huang, K. Iwami, T. Fujino, R. Abe, R. Parchment-Morrison, K. M. Kojima, I. McKenzie, S. Ito, J. Org. Chem. 2023, 88, 8042-8054.

用語説明

- [用語1]

- 陽子:プロトンとも呼ばれ、水素の原子核または水素陽イオンの形で存在し、pまたはH+で表す。中性子とともに原子核を構成する要素で、核子と総称される。

- [用語2]

- ミュオン:ミュー(µ)粒子とも呼ばれ、1936年に宇宙線の中に観測されている。電子などと同じレプトン族の素粒子の1つで、正・負の粒子(µ+, µ–)がある。

- [用語3]

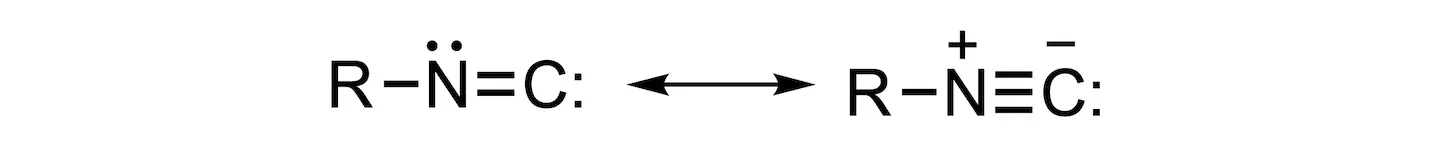

- イソシアノ基:イソニトリル基とも言い、ニトリル(R-C≡N)の炭素と窒素の位置が逆転している。一酸化炭素と同じ電子構造を持ち、図5のような共鳴式で表される。

- [用語4]

- DFT(密度汎関数法):原子、分子、凝集系などの多体電子系に電子状態を調べるために用いられる量子力学の手法で、エネルギーなどの物性を電子密度から計算可能であるとする。

- [用語5]

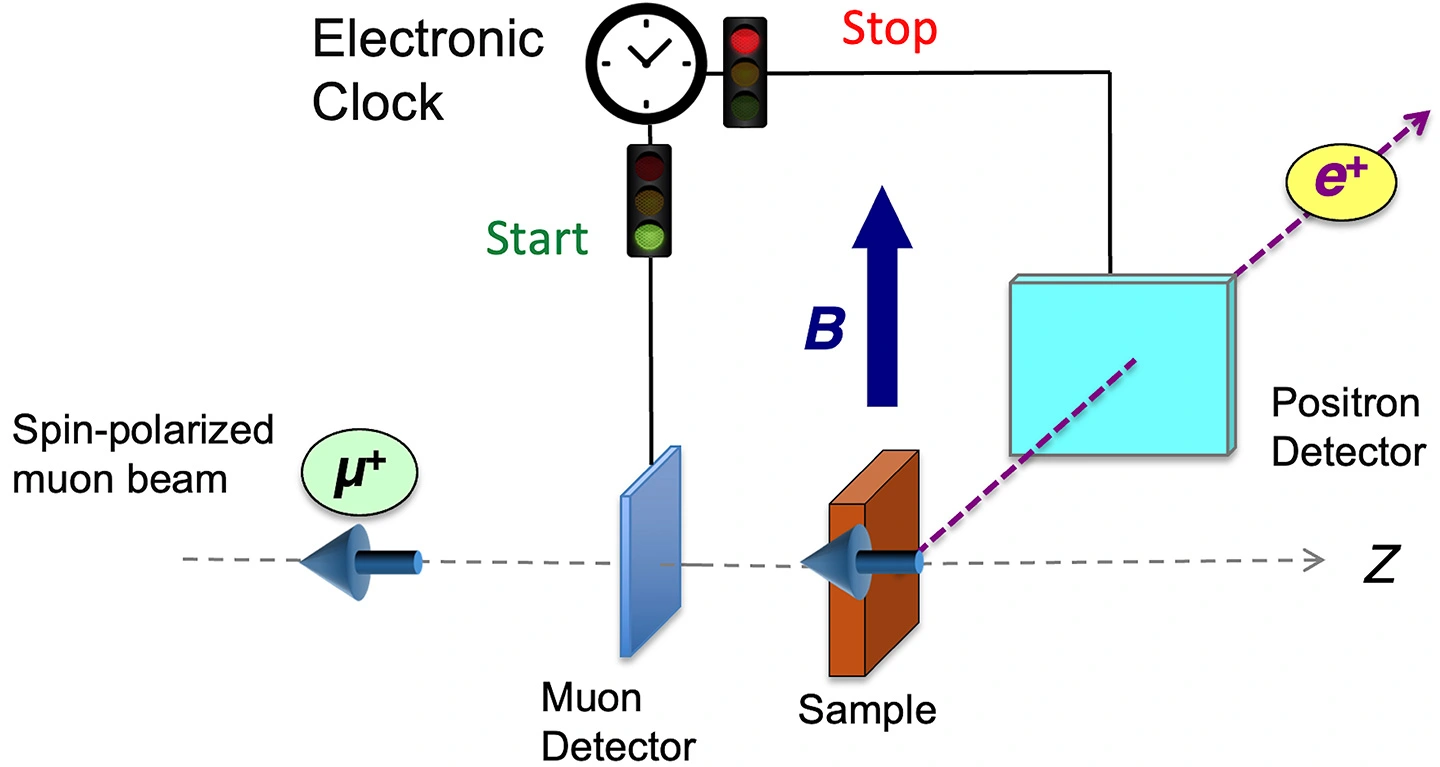

- 横磁場ミュオンスピン回転(TF-µSR):ミュオンのスピン方向に垂直に外部磁場(B)をかけ、生成するミュオニウム付加体のミュオンスピン歳差運動を観測する方法。図6に概略を示す。観測の過程は、まず、(1) 加速器から生じたミュオンビームがミュオン検出器を通過して試料に照射され、試料にミュオンが止まるとともに電子時計がスタートされて陽電子検出器での観測が始まる。次に、(2) 試料の中でミュオニウム付加体が生成すると、ミュオンの崩壊によって生成する陽電子が検出器によって観測される。そして、(3) 観測される陽電子が十分少なくなると観測が終わり、次の陽電子検出のために時計がリセットされる。この(1) 〜(3) の過程を繰り返すことで、時間スペクトルが陽電子数のヒストグラムとして得られる。

- [用語6]

- アリールσラジカル:芳香環の炭素原子上に不対電子を持つ常磁性化学種。代表例はフェニルラジカル(C6H5·)で、不対電子は芳香族π電子軌道とは異なるσ軌道に局在しており、非常に反応性が高い。

論文情報

- 掲載誌:

- Chemistry -A European Journal

- タイトル:

- Observation of Quinoxalinyl Radical Produced by Muonium Addition to 1,2-Diisocyanobenzene

- 著者:

- Shigekazu Ito, Kazuki Iwami, Kenji M. Kojima, Iain McKenzie

研究者プロフィール

伊藤 繁和 Shigekazu Ito

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 准教授

研究分野:有機化学、有機合成化学、物理化学、ミュオン科学