ポイント

- 作用反作用の法則を実効的に破る「非相反相互作用」を、光照射によって固体中に人工的に生み出す理論を提案

- 磁性金属に応用することにより、二層の磁性金属の磁化が逆向きとなり、“追いかけっこ”をして自発的に回り続ける状態を誘起できることを予言

- 非平衡物質科学の新しい研究領域を切り開き、光制御による量子物質の応用展開につながると期待

概要

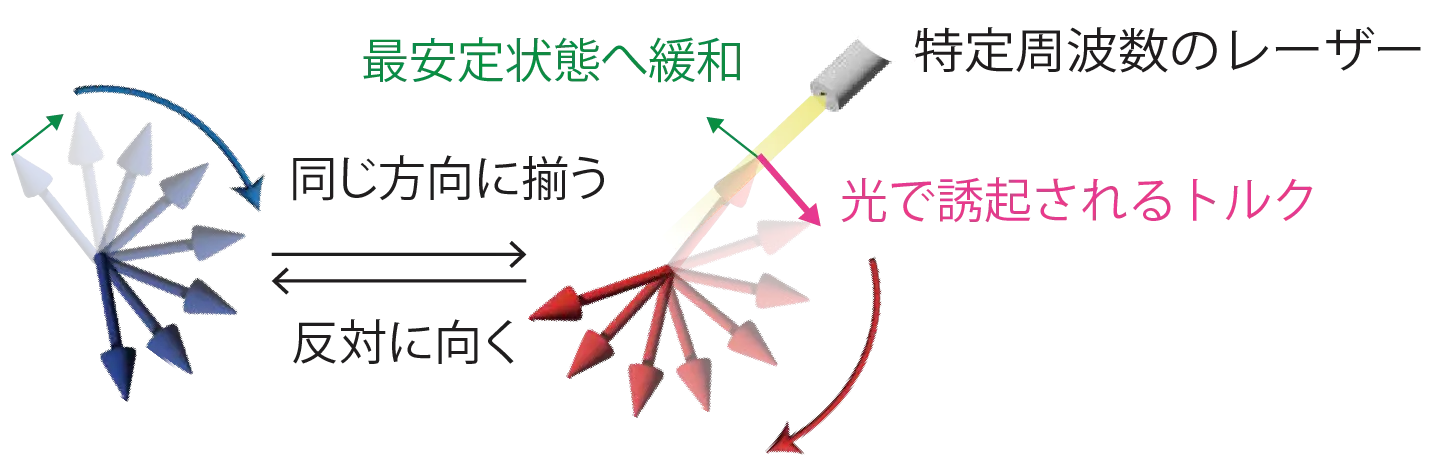

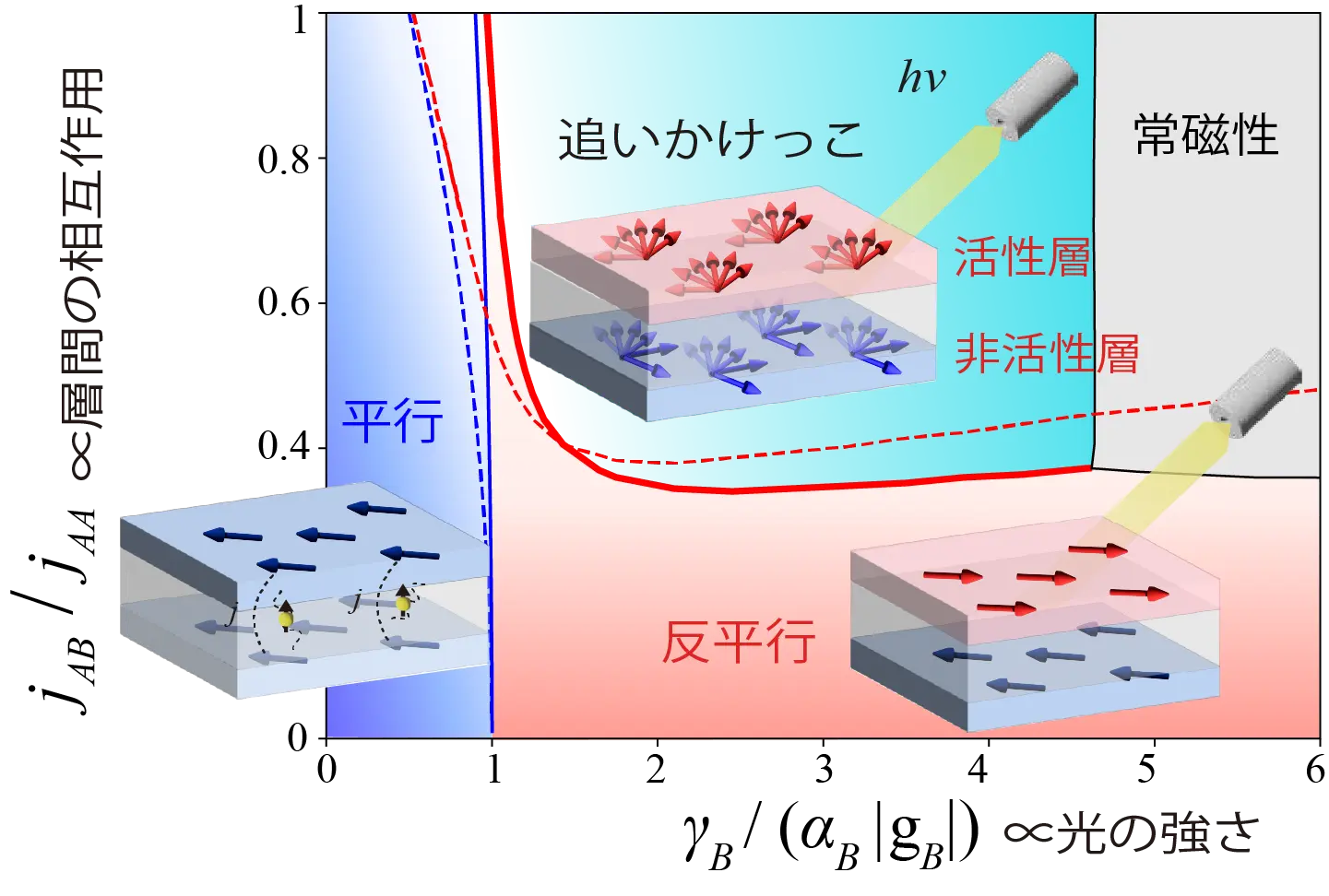

東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 物理学系の花井亮准教授、岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所)の大槻太毅准教授、京都大学 基礎物理学研究所の田財里奈助教の研究チームは、光を当て、固体中の特定の電子が外へ抜けやすい“出口”を作ることで、通常の物質が従う作用反作用の法則[用語1]を見かけ上破る「非相反相互作用[用語2]」を人工的に生み出す方法を理論提案しました(図1)。磁性金属[用語3]二層に適用することで、片方の層では磁化が相手と同じ向きに揃おうとする一方、他方の層では逆向きになろうとし、結果として、二層の磁性金属の磁化が“追いかけっこ”をして自発的に回り続ける状態を誘起できることを予言しました(図2)。

熱平衡状態にある通常の物質は、一方の物体が他方に力を加えると、他方も同じ大きさで反対向きの力を同時に返すという基本原理である作用反作用の法則に従います。しかし、外部からエネルギーを注ぎ続ける非平衡系では、この法則が実効的に破れた非相反相互作用が現れることがあります。例えば生命系の運動等を扱うアクティブマター[用語4]分野では、各個体が自らの内蔵するエネルギーを使うことで、個体間に働く相互作用が非相反になる例が数多く知られています。

本研究では、生命系で普遍的に現れるこの現象を固体に適用し、光で適切な条件の電子にエネルギーを注入する状況を設計することで、磁性体中の電子の相互作用を非相反にする方法を理論的に示しました。これにより、一方の層は相手と同じ方向を向きたがり(強磁性的)、他方の層は逆方向を向きたがる(反強磁性的)状況が生まれ、その結果、二層の磁化が“追いかけっこ”し回転運動する状態になることを予言しました。また、光の周波数や強度を調整するだけで回転のオン・オフや速度を制御でき、発振周波数を入力レーザー強度で変えられる周波数変調機への応用も考えられます。

本成果は、9月18日付(現地時間)の「Nature Communications」誌に掲載されました。

背景

熱平衡状態にある通常の物質は、一方が他方に力を加えると同じ大きさで逆向きの力が同時に返るという、作用反作用の法則に従います。しかし、外部からエネルギーが注がれ続ける非平衡の状況では、この対称性が破れる場合があります。「非相反相互作用」と呼ばれるこのような相互作用は自然界に多く見られ、例えば、細胞間の相互作用や脳を構成するニューロン間の相互作用も作用反作用の法則を破っていることが知られています。さらに、生体に限らず、化学的・光学的に駆動された人工粒子系を含むアクティブマター分野でも、非相反相互作用を作り出すことができています。本研究では、こうしたアクティブマター分野の知見を手がかりに、「固体の中でも非相反相互作用を人工的に作れるのか」を新たに問い直しました。

研究成果

私たちは、光によって一部の電子だけが外へ抜けやすい“出口”(散逸[用語5])を作り分けることで、アクティブマターで知られる非相反相互作用の作り方を固体に応用し、固体中の電子間相互作用を非相反にできることを理論的に予言しました。この理論を二層の磁性金属を接合した系に適用することで、ニ層の磁性体が「追いかけっこ運動」を起こし、回転し続ける状態(カイラル相[用語6])へ相転移することを予言しました。

具体的には、光の色(周波数)を合わせて照射することで、固体中で狙った種類の電子だけが速やかに外へ逃げる“出口”(散逸)を意図的に作ることによって電子間相互作用を非相反にすることを提案しました。金属磁性体の相互作用は本来、二重占有状態を介して強まるため、最も安定になりやすい並びは二重占有状態の成分を多く含みます。そこで二重占有状態にだけに散逸を与えると、その成分が選択的に捨てられ、本来の安定な並びへ向かうのとは逆向きの有効トルクが生じます。さらに材料設計により、光と共鳴する電子スピンと共鳴しない電子スピンを用意し、前者にのみこの散逸を働かせます(図1)。すると、片方の電子スピンにのみ光誘起のトルクが働くため、片方の電子スピンは他方と同じ方向を向きたがる一方、逆のスピンは逆を向こうとする、という状況が実現します。この仕組みを金属磁性体の二層接合系に適用し、片方の層だけに共鳴する光を当てると、二層の磁化は互いを“追いかける”回転を始め、光強度を高めると時間的に回り続けるカイラル相が現れると予言しました。光強度を調整するだけで、出現の有無や回転速度を制御できる見通しです。

社会的インパクト

本研究では、固体中の電子の状態に応じて散逸の度合いを光で設計することで非相反相互作用を生み出す新しい制御原理を提示しました。アクティブマター、神経回路、生態系で見られる非相反相互作用の概念を固体へ橋渡しすることで、非平衡物質科学の新しい研究領域が切り開かれることが期待されます。また、発振周波数を入力レーザー強度だけで直接変えられる周波数変調器への展開も考えられます。

今後の展開

今回の研究では、磁性金属をターゲットにしましたが、本研究で提示した非相反相互作用を光で生み出す方法は、磁性体に限らない、非常に広いクラスの量子物質に適用可能だと考えられます。今後は、このような“追いかけっこ現象”を他の量子物質に見出すことで、熱平衡状態では実現し得ない、新たな非平衡量子相の探索を進めます。

付記

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(25K00935、25H01364、23K19034、25K07184、21K13882、25H01248、22K14003、20K22328)の助成のもと実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 作用反作用の法則:ニュートンの運動の基本法則の1つで、「ある物体が別の物体に力を加えると、同時に同じ大きさで逆向きの力が返ってくる」という原理。

- [用語2]

- 非相反相互作用:片方が他方に与える影響とその逆が異なる、実効的に作用反作用の法則を破った相互作用。生命現象やアクティブマター等の非平衡系でよく見られる。

- [用語3]

- 磁性金属:鉄やコバルトなど、磁石になる性質を持つ金属。電子のスピンが揃うことで磁石の性質を示す。

- [用語4]

- アクティブマター:自分自身のエネルギー源を持ち、常に動き続ける粒子や物質のこと。例としては細胞や微生物、人工的に動くコロイド粒子など。

- [用語5]

- 散逸:エネルギーや粒子が外部へ逃げてしまう現象。本研究では、光で「特定の電子だけ抜けやすくする出口」を作ることを指す。

- [用語6]

- カイラル相:左右非対称で回り続ける秩序状態。今回の研究では、二層の磁石の磁化が互いを追いかけるように回転する状態を指す。

論文情報

- 掲載誌:

- Nature Communications

- タイトル:

- Photoinduced non-reciprocal magnetism

- 著者:

- Ryo Hanai, Daiki Ootsuki, and Rina Tazai

研究者プロフィール

花井 亮 Ryo HANAI

東京科学大学 理学院 物理学系 准教授

研究分野:物性理論、非平衡多体系

大槻 太毅 Daiki OOTSUKI

岡山大学 学術研究院先鋭研究領域(異分野基礎科学研究所) 准教授

研究分野:物性実験、光電子分光

田財 里奈 Rina TAZAI

京都大学 基礎物理学研究所 助教

研究分野:物性理論、強相関物性

関連リンク

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661