東京科学大学(Science Tokyo)※ 大学院医歯学総合研究科 血液内科学分野の山本正英講師と聖マリアンナ医科大学血液・腫瘍内科学の新井文子主任教授らの研究グループは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受け、慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)に対するJAK1/2阻害剤ルキソリチニブの効果を検証する医師主導治験を実施しました。この治験には、発熱や肝機能障害などの炎症症状を持つ9人の患者さんが参加し、そのうち22%(2人)が疾患活動性の完全消失、「完全奏効」を達成しました。7人が治療を完遂し、そのうち5人(71.4%)は治療中に血液毒性や病気の進行を示さず、外来での治療が可能でした。1人は治療中に病変部の縮小による出血が見られたため、治療を中止しました。これらの結果はルキソリチニブがCAEBVの疾患活動性に対して有望な治療薬であることを示しています。

この研究は日本医療研究開発機構の支援のもとでおこなわれたもので、その研究成果は、国際科学誌 Blood neoplasiaに、2024年11月2日に発表されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

成果のポイント

- JAK1/2阻害剤ルキソリチニブは、参加者の22%に疾患活動性の完全消失をもたらしました。

- 治療を完遂した患者さんの71.4%が外来での治療を継続できました。

- ルキソリチニブはCAEBVの疾患活動性を抑え、造血幹細胞移植の効果を向上させる可能性があります。

本治験の背景

CAEBV(慢性活動性EBウイルス感染症)は、EBウイルスがT細胞またはNK細胞[用語1]に持続的に感染し、それらの細胞が増殖しやすくなることで、発熱や肝機能障害などの全身的な炎症症状を引き起こす疾患です。進行すると、悪性リンパ腫や血球貪食症候群などの重篤な合併症が生じることがあります。日本では年間約30例しか報告されておらず、非常に稀な疾患として知られています。主に日本や韓国、中国東部など東アジアで多く報告されていますが、2017年にWHOの造血器腫瘍分類に記載されてからは、欧米でも徐々に認識が広まりつつあります。

EBウイルス自体は、ほぼすべての成人が感染する一般的なウイルスであり、感染後はリンパ球の一種であるB細胞[用語1]に潜伏します。しかし、なぜ一部の人々において、B細胞以外のT細胞やNK細胞に感染が広がり、CAEBVが発症するのか、その詳細なメカニズムはまだ解明されていません。現時点で、CAEBVに対する化学療法は効果が限られており、根治には造血幹細胞移植が必要とされています。したがって、新たな治療薬の開発が急務となっています。

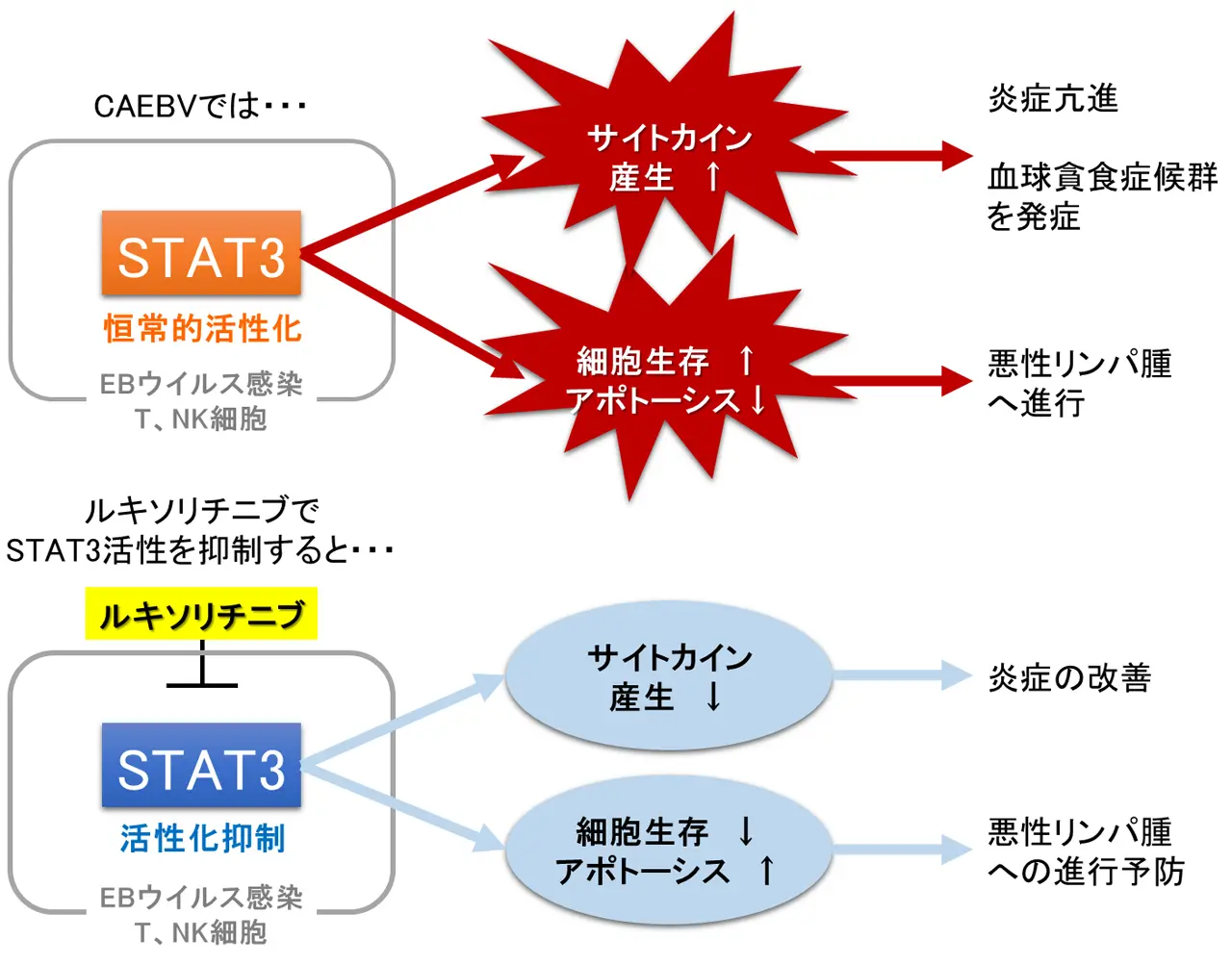

聖マリアンナ医科大学血液・腫瘍内科学の新井文子主任教授の研究グループは、CAEBV患者さんのEBウイルスに感染したT細胞とNK細胞において、転写因子[用語2]STAT3が常に活性化していることを発見しました。さらに、JAK1/2阻害剤であるルキソリチニブを使用すると、このSTAT3の活性を抑えることができ、EBウイルスに感染したT細胞やNK細胞が増殖しにくくなることが分かりました。また、炎症を引き起こす物質であるサイトカイン[用語3]の産生も抑制されました。ルキソリチニブは、CAEBVに特徴的な長引く炎症症状を改善し、EBウイルス感染細胞の腫瘍化を防ぐ効果が期待されます。(図1参照)。

現在、CAEBVに対して、熱や肝機能障害などの炎症症状(疾患活動性)を確実に抑える治療薬は存在しません。CAEBVの唯一の根治療法は同種造血幹細胞移植[用語4]ですが、全ての患者さんに適用できるわけではなく、さらに、移植を行う前に疾患活動性を十分に抑えておかないと、移植の成績が悪化することが分かっています。

以上を背景とし、新井文子主任教授のグループは、疾患活動性をもつCAEBVを対象に、ルキソリチニブの有効性、安全性を評価する医師主導治験を実施しました。ルキソリチニブは骨髄線維症、真性多血症に対しすでに承認され、使用されている薬剤です。

研究成果

JAK1/2阻害剤ルキソリチニブがCAEBVの治療薬として有効かどうかを検証するために、その有効性と安全性を確認する医師主導治験を実施しました。13歳以上で、発熱や肝障害などの疾患活動性を示す患者さんを対象としました。2019年1月から2021年8月までの間に9人(男性5名、女性4名、13歳~64歳)の患者さんが参加しました。治療期間は基本的に8週間ですが、効果が見られた患者さんは移植の準備が整い次第早期に治療を終了できるように規定しました。また、効果が持続している患者さんには、移植までの間、治療期間を16週間まで延長することも可能としました。

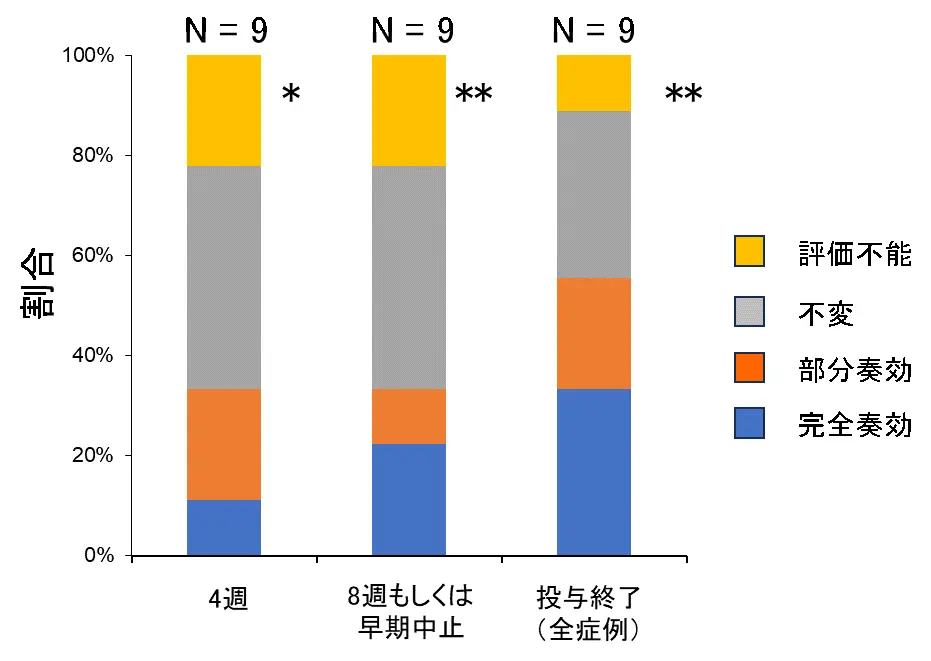

治療の効果は、疾患活動性(発熱、肝障害、ぶどう膜炎、血管炎、皮膚病変)がすべて消失した場合を「完全奏効」、一部の症状が消失し、さらに新しい症状が現れなかった場合を「部分奏効」、新たな症状が出現した場合を「進行」として評価しました。ルキソリチニブを服用後、8週間後、または早期終了した患者さんで効果を評価しました(主評価項目)。図2に結果を示します。主評価項目における完全奏効率は22%(9人中2人)でした。4週目時点での完全奏効率は11%(9人中1人)でした。延長投与を行った患者さんも含めると、治療終了時の完全奏効率は30%(9人中3人)となりました。

1人の患者さんで、ルキソリチニブ治療中に喉からの出血が見られたため、治療を中止しました。この患者さんは喉にCAEBVによる病変があり、出血はその病変が縮小したことによるものと考えられました。血液毒性(白血球や血小板の減少)[用語5]やその他の深刻な副作用は認められませんでした。7人の患者さんが予定された治療を完遂し、そのうち5人(71.4%)は外来での治療が可能でした。

今後の展開

未だCAEBVの根治薬はありません。本研究は、CAEBVを対象とした世界初の治療薬開発に向けた治験です。

今回の結果から、ルキソリチニブがCAEBV患者さんの症状を改善し、移植の成績向上およびそれによる生命予後の改善をもたらす可能性が期待されます。

用語説明

- [用語1]

- B細胞、T細胞、NK細胞:これらはすべて白血球の一種であり、リンパ球に分類されます。リンパ球は体内に侵入したウイルスや細菌を攻撃し、体を守る役割を果たします。B細胞は抗体を作り、T細胞やNK細胞は感染した細胞を直接攻撃する機能を持っています。

- [用語2]

- 転写因子:細胞内で働く蛋白質の一種で、遺伝子の発現を調整することで細胞の成長や生存、そしてT細胞やNK細胞ではサイトカインの産生に重要な役割を果たします。

- [用語3]

- サイトカイン:体内で炎症(免疫反応)を引き起こす物質です。T細胞やNK細胞は活発になるとサイトカインを放出し、免疫反応を起こして身体を守ります。しかし過剰に産生されると高熱などの炎症症状が続くほか、臓器障害の原因になることがあります。

- [用語4]

- 同種造血幹細胞移植:高用量の化学療法や放射線治療を行った後に、健常なドナーから採取した造血幹細胞を患者さんに移植し、患者さんの血液や免疫システムを新しいものに置き換える治療法です。

- [用語5]

- 血液毒性:薬剤の影響で、赤血球、白血球、血小板などの血液細胞の数が減少することを指します。これにより、貧血や感染症にかかりやすくなったり、出血しやすくなるなどの症状が現れることがあります。重症化した場合は治療を中断することもあります。

論文情報

- 掲載誌:

- Blood neoplasia

- 論文タイトル:

- JAK1/2 Inhibitor Ruxolitinib for the Treatment of Systemic Chronic Active Epstein-Barr Virus Disease: A Phase II Study

研究者プロフィール

新井 文子

聖マリアンナ医科大学 血液・腫瘍内科学 主任教授

研究領域:血液内科学、造血幹細胞移植

山本 正英

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 血液内科学分野 講師

研究領域:血液内科学、造血幹細胞移植

石村 匡崇

九州大学 大学院医学研究院 講師

研究領域:小児科学、造血幹細胞移植

澤田 明久

大阪母子医療センター 血液・腫瘍科 主任部長

研究領域:小児血液・腫瘍学、造血幹細胞移植

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@ml.tmd.ac.jp

聖マリアンナ医科大学 総務課

- Tel

- 044-977-8111

- soumu@marianna-u.ac.jp

九州大学 広報課

- Tel

- 092-802-2130

- Fax

- 092-802-2139

- koho@jimu.kyushu-u.ac.jp