どんな研究?

体内にウイルスや細菌、花粉などの異物(抗原)が侵入すると、抗体がそれらの異物に結合して体内から除去します。この免疫反応を使って抗原や抗体を検出する手法が、免疫測定法です。ヘテロジニアス法(洗浄が必要)とホモジニアス法(洗浄は不要)の2種類があり、学術研究や臨床診断、環境モニタリング、食品の安全衛生管理などへの利用が広がっています。ただ、解決すべき課題も少なくありません。

ヘテロジニアス法は、正しい測定結果を検出するために、測定に悪い影響を与える未反応物質の洗浄除去が必要です。未反応物とは、検査において反応しきれずに残ってしまった物質のことです。一方、ホモジニアス法は、未反応物の影響を考える必要がないため洗浄除去をしなくてもよい測定法です。検査対象の抗原や抗体が蛍光色素や酵素などと結合して強く光ったり、変色したりするので、その変化を測定すれば、反応が起きたかどうかがわかります。結合していない未反応物はこのような変化を示さないため、測定結果にも影響を与えません。ただ、ヘテロジニアス法は検出したい異物に合わせて開発しやすい特長があるのに対して、ホモジニアス法は多大な労力と時間を要することが課題となっていました。

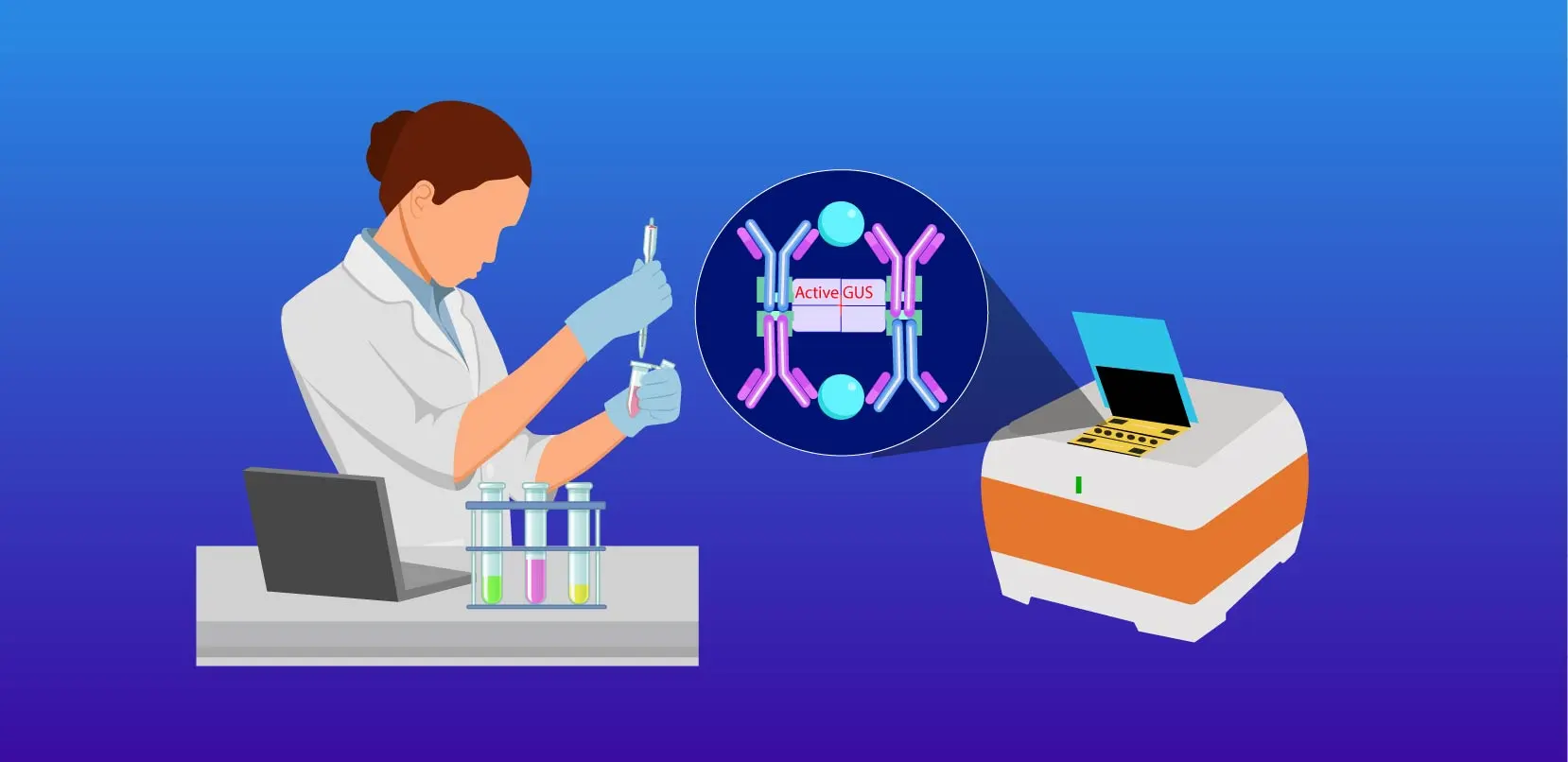

この課題解決のために、東京科学大学の総合研究院 化学生命科学研究所の北口哲也准教授らは、ウイルスや異物などの標的分子に結合する抗体を混ぜるだけでホモジニアス免疫測定法を構築できる測定素子OpenGUSプローブを開発しました。蛍光や変色を確認するだけで、スギ花粉症を引き起こすアレルゲンや、心血管疾患や炎症のマーカーの有無を、迅速かつ高感度に判断できます。

ここが重要

OpenGUSプローブは、以下の分子を用いて厳密に設計されました。

① 酵素GUS(β-グルクロニダーゼ)の単量体

② 抗体と結合するタンパク質「プロテインA」の構造の一部「Zドメイン」

③ 糖タンパク質(フィブロネクチンIII型)の構造の一部の硬い部分

OpenGUSプローブの2つのZドメインで標的分子に対する抗体をぴったり挟み込ませます。標的分子が存在するとGUSが集合して四量体(4つの単量体からなる分子)になります。GUSは、四量体になると酵素が活性化し、標的分子が検出できるようになります。

今後の展望

検体に含まれる不純物の影響を受けにくくするために、標的分子にだけに反応する能力を向上させた次世代OpenGUSプローブの開発を進めています。検体から不純物を取り除くような前処理が不要になることで、OpenGUSプローブの適用範囲がさらに広がることが期待されています。

研究者のひとこと

この測定素子により、標的分子をスマートフォンや裸眼でどこでも測定することが可能になりました。ロボットを利用して大規模な検体数を処理するハイスループット検査や、現場で検体を短時間に検出するオンサイト分析へも応用が広がっていくでしょう。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。