ポイント

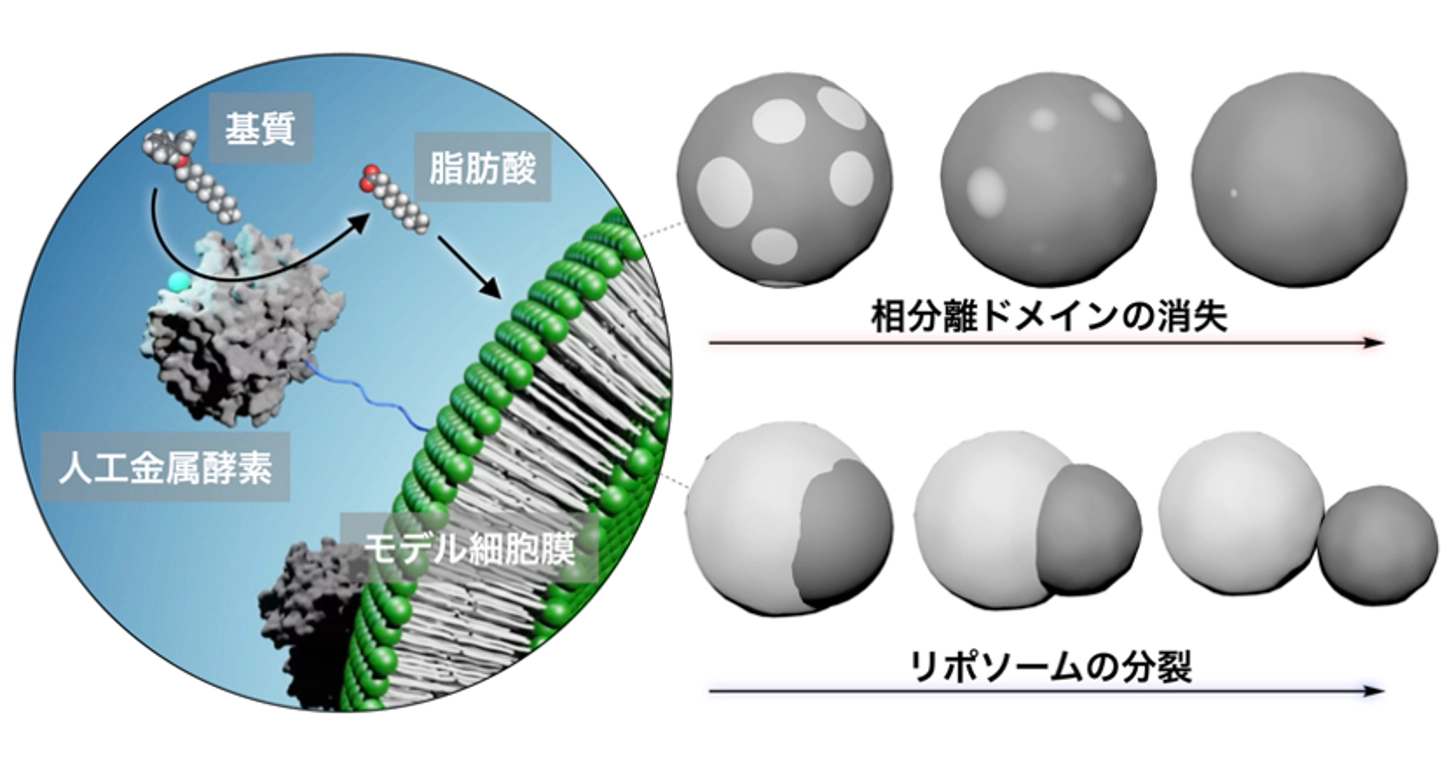

- 化学反応を利用した人工細胞膜表面上の相分離ドメインの消失と、リポソームの分裂に成功

- 人工金属酵素を人工細胞膜表面に固定した膜プラットフォームを構築し、化学反応による相分離ダイナミクスの変化を確認

- 生化学反応に頼らない生命類似機能の創出や、生体膜に関連した疾患の治療技術シーズとして期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の濵口怜大学院生(博士後期課程)、金原数教授(兼 同 総合研究院 自立システム材料学研究センター教授)、バーゼル大学(スイス)のThomas R. Ward(トーマス・ウォード)教授らの研究グループは、化学反応を利用して、モデル細胞膜[用語1]上に存在する相分離ドメイン[用語2]を消失させ、さらにリポソーム(モデル細胞膜小胞)[用語3]を分裂させることに成功しました。

生体膜上には、さまざまな脂質分子同士が相互作用することで、平らな面を形成するように側方的に相分離したドメインが形成されています。これら相分離ドメインは細胞現象を起こす足場となっており、生命の恒常性維持に重要な役割を担っています。

本研究では、閉環メタセシス反応を触媒する人工金属酵素に着目することで、人工細胞膜表面上で効率的に化学反応を起こす膜プラットフォームを構築しました。これに加えて、閉環メタセシス反応により脂肪酸を放出する基質を設計し、相分離ドメインを有するリポソームに添加したところ、化学反応に伴い相分離ドメインが消失することを確認しました。さらに、より大きな相分離ドメインを有するリポソームでは、基質の添加によりリポソームが分裂する様子が観察されました。

化学反応を相分離ドメインのダイナミクス制御へ利用できることを実証した本研究成果は、生化学反応に頼らずに膜の動的形態変化を起こす新しい人工生命の創出や、相分離ドメインに関連した疾患の画期的な治療技術への応用につながることが期待されます。

本成果は、米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」誌のオンライン版に10月15日付(米国東部時間)に掲載されました。

背景

生物は細胞成分を分割して機能性領域を作り出すために、主にリン脂質から構成される生体膜を活用しています。この生体膜上には、コレステロールや飽和リン脂質によって、側方的に相分離したドメインが多数存在しています。こうした相分離ドメインは、膜タンパク質の機能を動的に制御し、さらには細胞の恒常性維持に重要なエキソサイトーシス[用語4]を誘発する場を提供するなど、分子生物学において重要な役割を担っていると考えられています[参考文献1]。このため、これらの相分離ドメインを化学反応によって制御することができれば、多種多様な基質を制御の入力源とする、生体膜に媒介された生命現象の人為的操作が可能になると期待されます。

脂質二分子膜の側方相分離現象は、分子生物学や生物物理学において学術的な関心を集めており、これまでに、モデル細胞膜上の相分離ドメインが温度や浸透圧といった外部刺激によって制御できることが報告されています[参考文献2] [参考文献3]。一方で、化学反応による相分離ドメインの制御は、水中で安定的に化学反応を引き起こす触媒が限られていることから、その報告例は限定的でした。

研究成果

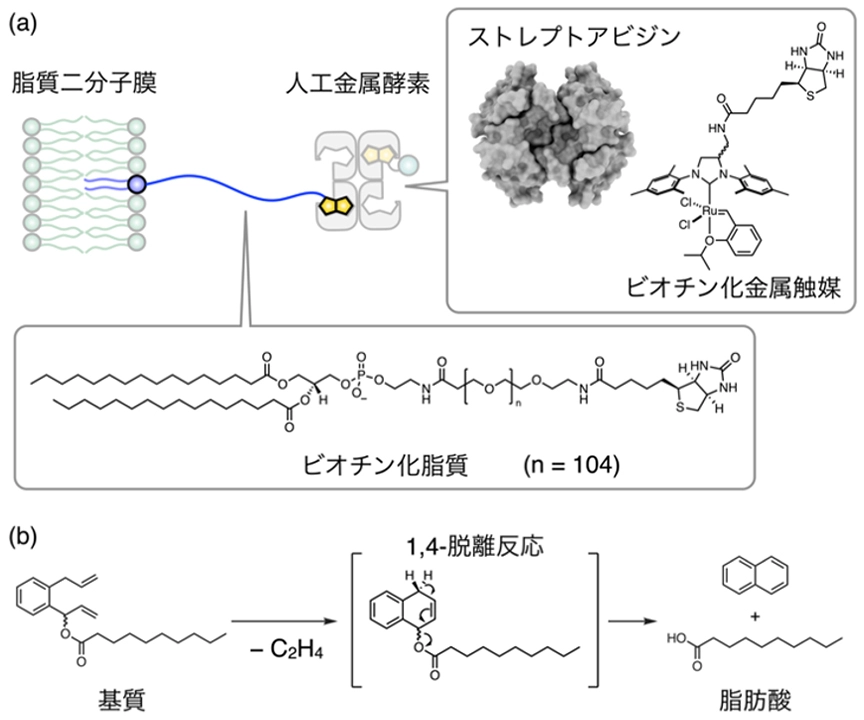

本研究では、水中で閉環メタセシス反応[用語5]を触媒可能な、ストレプトアビジンービオチン技術[用語6]に基づいた人工金属酵素[用語7] [参考文献4]に着目し、これをモデル細胞膜表面に修飾することで、膜表面で効率的に化学反応を行う膜プラットフォームを考案しました(図2a)。さらに、閉環メタセシス反応を引き金として脂肪酸を放出する基質(図2b)を設計することにより、基質添加に伴うモデル細胞膜の物理的性質の変化を期待しました。

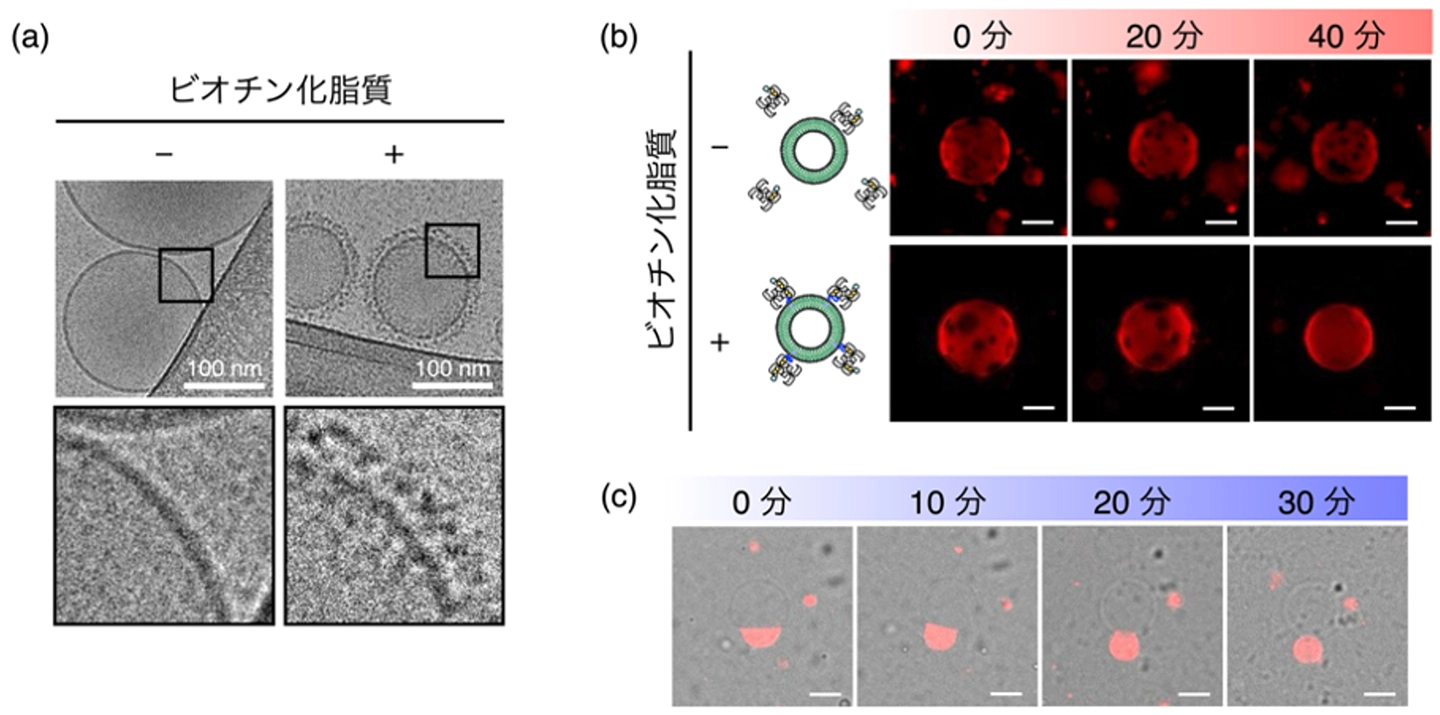

はじめに膜プラットフォームの構築にあたり、ビオチン化脂質を含むリポソームを調製し、人工金属酵素との複合化を試みました。リポソームのクライオ電子顕微鏡観察結果から、ビオチン化脂質を含むリポソームの脂質二分子膜表面に、人工金属酵素に由来する電子線吸収を多数確認しました(図3a)。このことから、ビオチン化脂質によって人工金属酵素が脂質二分子膜表面に固定されたことが分かりました。

次に、相分離ドメインを有する巨大リポソームを調製し、ビオチン化脂質を用いて人工金属酵素を膜表面へ固定しました。そして調製したリポソームに基質を添加し、膜ダイナミクスの経時変化を蛍光顕微鏡で観察しました。その結果、ビオチン化脂質を含まないリポソームでは、観察開始時に存在していた相分離ドメインは基質添加40分後にも依然として残っていました(図3b)。一方で、ビオチン化脂質を含むリポソームでは、基質添加40分後に相分離ドメインの消失が観察されました。このことから、膜の相分離状態の変化を引き起こすためには、人工金属酵素を膜表面へ固定し、膜近傍で触媒反応を起こすことが重要であることが示唆されました。さらに脂質組成比を変えることで、より大きな相分離ドメインを有するリポソームを調製し、同様の実験を行ったところ、相分離ドメインが出芽し、最終的にはリポソームが分裂する様子が観察されました(図3c)。

社会的インパクト

化学反応が相分離ドメインの制御に利用できることが実証されたことで、生化学反応に頼らずに膜の動的形態変化を起こす人工細胞の構築につながると考えられます。また、相分離ドメインに関連した疾患に対する、これまでにない治療技術の開発につながることが期待されます。

今後の展開

本研究で着目した人工金属酵素は、ストレプトアビジンービオチン間の相互作用を利用した汎用的ツールであり、これまでにさまざまな触媒分子が人工金属酵素として使用されています。今後は、本研究で提案した膜プラットフォームを閉環メタセシス反応以外の触媒反応に展開することで、より複雑な機能性の発現に挑戦していきます。

付記

本研究は、科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓)(課題番号23K17363)、公益財団法人中谷医工計測技術振興財団 技術開発研究助成【特別研究】、日本学術振興会 特別研究員奨励費(課題番号:25KJ1241)、National Center of Competence in Research (NCCR) Molecular Systems Engineering (Grant 51NF40-2056)の助成を受けて行われました。

参考文献

- [参考文献1]

- Sezgin, E.; Levental, I.; Mayor, S.; Eggeling, C. The Mystery of Membrane Organization: Composition, Regulation and Roles of Lipid Rafts. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2017, 18, 361–374.

- [参考文献2]

- Baumgart, T.; Hess, S. T.; Webb, W. W. Imaging Coexisting Fluid Domains in Biomembrane Models Coupling Curvature and Line Tension. Nature 2003, 425, 821–824.

- [参考文献3]

- Oglęcka, K.; Rangamani, P.; Liedberg, B.; Kraut, R. S.; Parikh, A. N. Oscillatory Phase Separation in Giant Lipid Vesicles Induced by Transmembrane Osmotic Differentials. eLife 2014, 3, e03695.

- [参考文献4]

- Davis, H. J.; Ward, T. R. Artificial Metalloenzymes: Challenges and Opportunities. ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1120–1136.

用語説明

- [用語1]

- モデル細胞膜:実際の細胞膜を簡略化して再現した脂質二分子膜。組成や条件を自在に変えて、膜タンパク質の振る舞いや膜の物性、相互作用などを調べるための実験モデルとして用いられる。

- [用語2]

- 相分離ドメイン:脂質二分子膜内で脂質が成分ごとに側方的に分かれてできる領域。液体秩序相(Lo)と液体無秩序相(Ld)などが共存し、シグナル伝達やタンパク質集積などへ関与することが報告されている。

- [用語3]

- リポソーム(モデル細胞膜小胞):脂質二分子膜が球状に閉じた小胞。ドラッグデリバリー、人工細胞の足場などに使われる。

- [用語4]

- エキソサイトーシス:細胞内液で満たされた小胞が細胞膜と融合し、小胞の中身を細胞外環境へ放出するプロセス。

- [用語5]

- 閉環メタセシス反応:2つの末端アルケンが分子内で組み変わることで、環状アルケンを生成する反応。

- [用語6]

- ストレプトアビジンービオチン技術:ストレプトアビジンと呼ばれるホモ四量体のタンパク質と、水溶性ビタミンの一種であるビオチンとの、選択的かつ安定な超分子複合体形成能を利用した実験技術。

- [用語7]

- 人工金属酵素:生体が利用していない金属触媒を、足場となるタンパク質に組み込んで作る“人工の酵素”。タンパク質の立体的構造と金属触媒の協働により、天然の酵素にはない化学反応や選択性を実現する。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American Chemical Society

- タイトル:

- Programmable Artificial-Cellular Membrane Dynamics via Ring-Closing Metathesis

- 著者:

- Rei Hamaguchi, Damian Alexander Graf, Kazushi Kinbara, and Thomas R. Ward

- DOI:

- 10.1021/jacs.5c10187

研究者プロフィール

濵口 怜 Rei Hamaguchi

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 博士後期課程1年

研究分野:生体機能関連化学

金原 数 Kazushi Kinbara

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 教授

同 総合研究院 自律システム材料学研究センター(ASMat)教授

研究分野:超分子化学、生体模倣

関連リンク

更新履歴

- 2025年11月18日 関連リンクのURLを訂正しました。