どんな研究?

歯周病は歯を支える組織が細菌によって炎症を起こす「細菌感染症」の一種です。これまでの研究から、重度の歯周病の主な原因は、細菌Aggregatibacter actinomycetemcomitans(以下、歯周病菌)であることがわかっています。さらに、この歯周病菌が、自己免疫性疾患の1つである関節リウマチの発症や重症化に関与することもわかっています。

関節リウマチは、手足の関節に炎症が生じ、痛みや腫れが引き起こされる疾患であり、日本には82.5万人もの患者さんがいると推定されています。しかし、口の中の細菌が関節リウマチを引き起こすメカニズムの詳細は、これまで明らかにされていませんでした。

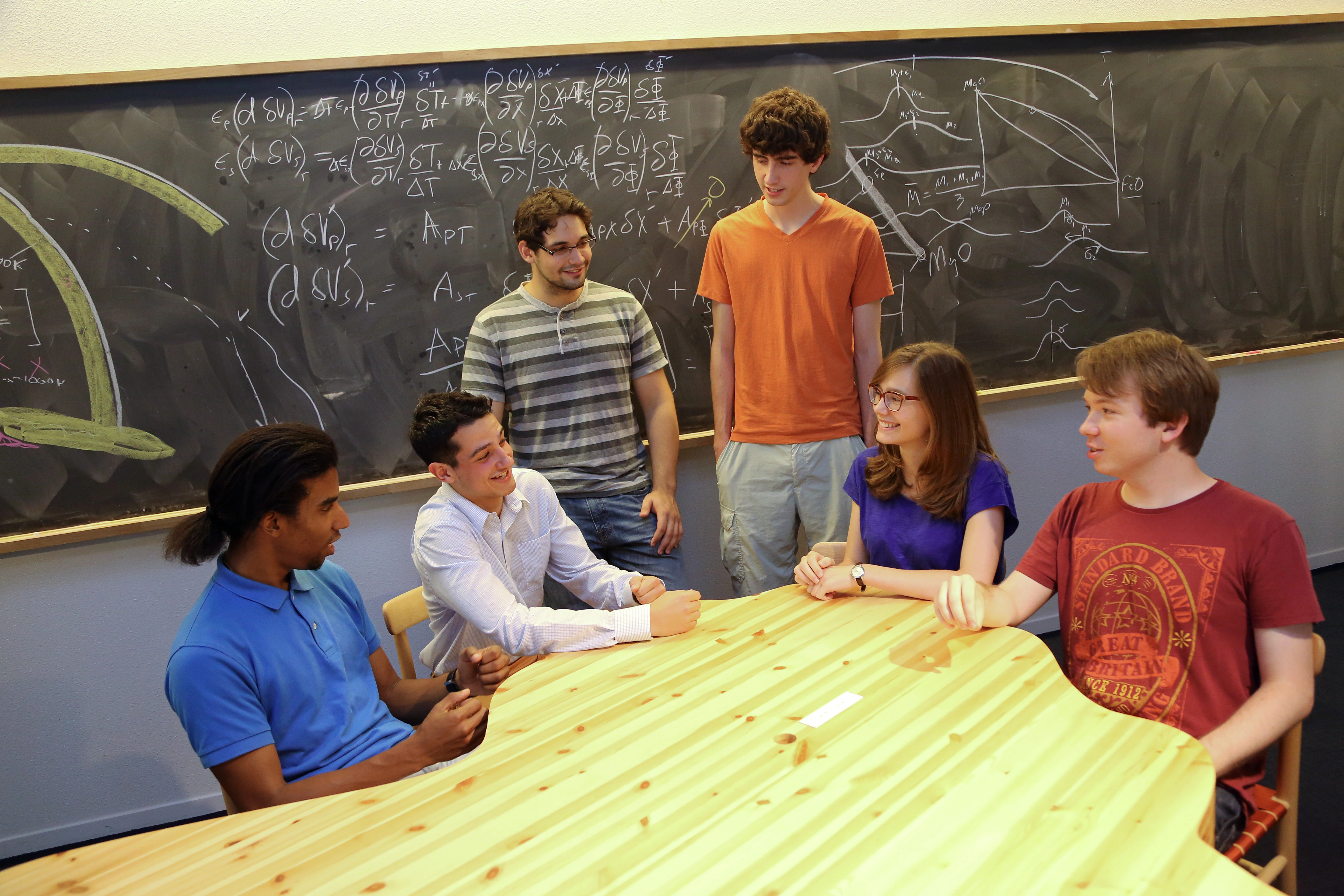

そこで今回、大学院医歯学総合研究科細菌感染制御学分野の鈴木敏彦教授と岡野徳壽助教を始めとする東京大学、大阪大学との共同研究グループは、関節炎を人工的に発症させたモデルマウスを用いて、歯周病菌が関節リウマチを悪化させるメカニズムについて詳しく調べました。

ここが重要

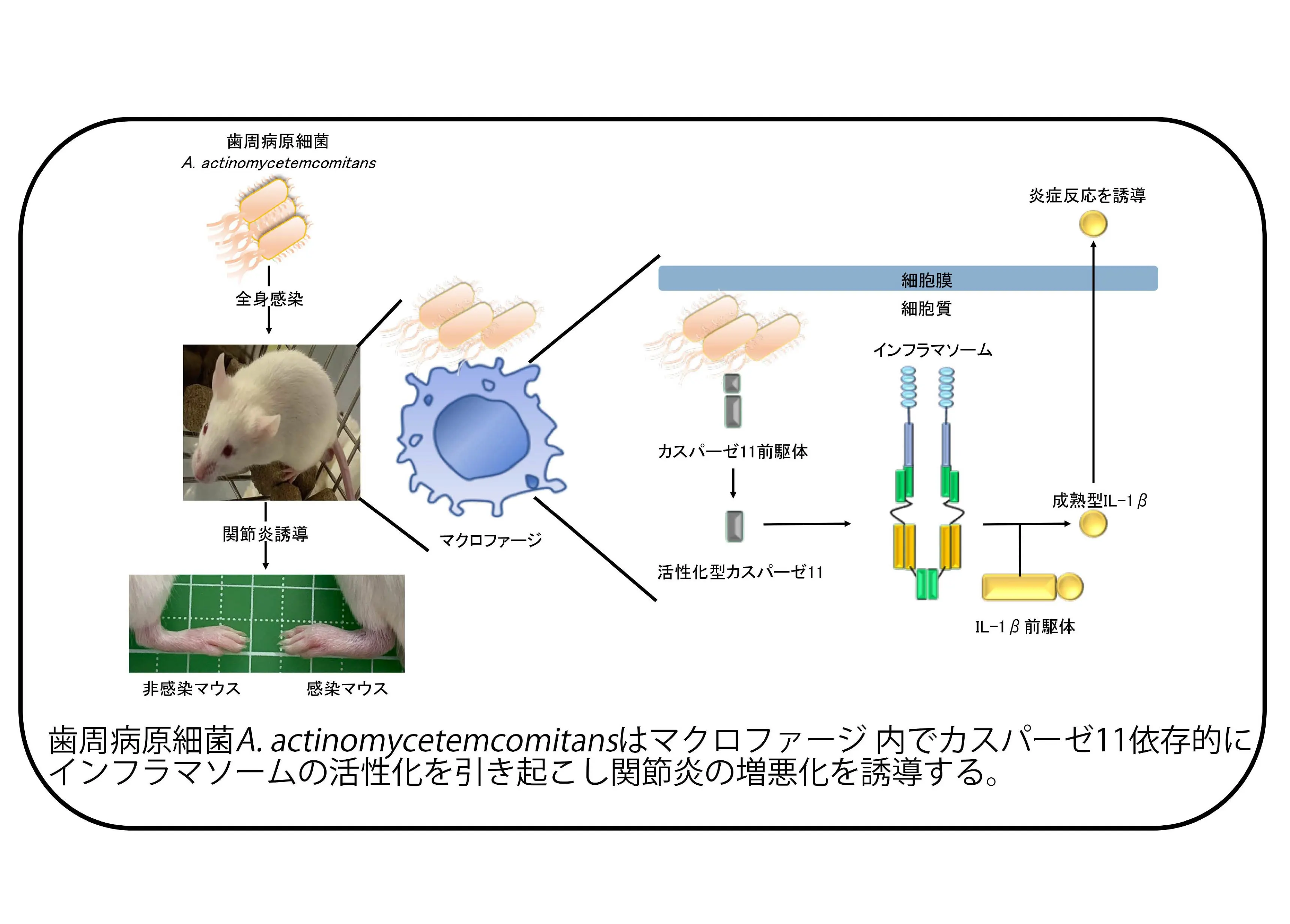

研究では、モデルマウスに歯周病菌を感染させ、さらに関節炎を人工的に発症させました。その結果、モデルマウスの体内では、炎症を引き起こすサイトカインIL−1βという物質の濃度が上昇することを発見しました。さらに、体内に侵入した異物を食べる免疫細胞であるマクロファージを減少させる試薬を与えたところ、関節炎の症状が抑制されることがわかりました。これにより、マクロファージが関節炎の発症に重要な役割を果たしていることがわかりました。

より詳細な解析の結果、歯周病菌がマクロファージに働きかけ、インフラマソーム(炎症に関与するタンパク質の複導体)を活性化し、IL−1βを作り出し、関節炎につながるメカニズムが明らかになりました。また、この際、インフラマソームの活性化にはカスパーゼ11というタンパク質が必要であることも突き止めました。

今後の展望

この研究成果は、歯周病の治療が関節炎の予防や症状の軽減につながる可能性を示しています。今後、歯周病と関節炎の関連性をさらに深く調べることで、新しい治療法や予防策の開発につながることが期待されます。

研究者のひとこと

鈴木敏彦教授

今回の研究で、長年謎とされていた口腔内の細菌が全身の健康に大きな影響を与えるメカニズムが明らかになりました。日々の歯磨きや定期的な歯科検診が、関節炎などの全身疾患の予防につながる可能性があります。

岡野徳壽助教

今回の研究により、歯周病源細菌の新たな炎症誘導メカニズムの一端を解明することができました。今後さらなる解析で、口腔という局所から全身へ炎症反応が拡大する原因を作り出している重要な因子を同定していく予定です。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。