ポイント

- 硫化水素に応じた遺伝子発現にはヘムが転写因子と結合することが必要

- 転写因子に結合したヘムが硫化水素による転写因子の修飾を触媒する

- 新たな抗生物質の創薬につながると期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の岩田竜馬大学院生(修士課程2年)と増田真二教授らの研究チームは、細菌が硫化水素に応じて遺伝子発現[用語1]を制御する仕組みを解明しました。

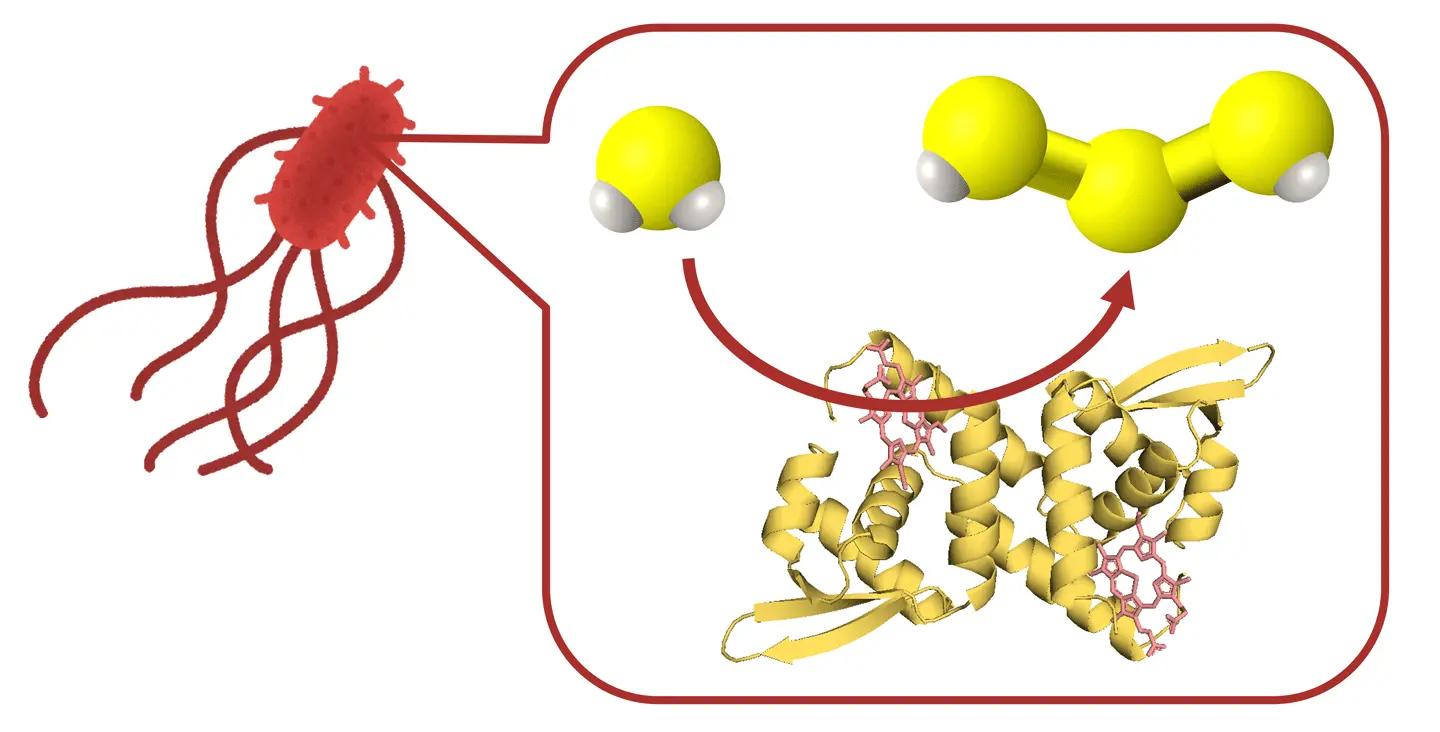

多くの細菌は、硫化水素に応じて鉄の取り込みなどに関わる遺伝子の発現を調節しており、その機能が欠損すると抗生物質耐性が弱まることがわかっていました。しかし細菌が硫化水素に応じて遺伝子発現を制御するメカニズムは不明でした。

今回、硫化水素に応答する転写因子[用語2]を詳細に解析したところ、転写因子に結合しているヘム[用語3]が硫化水素による転写因子への硫黄修飾を触媒しており、この硫黄修飾の有無で転写が調節されることを明らかにしました。この発見は、細胞内におけるヘムの新規機能の解明と、新たなターゲットに基づく抗生物質の開発につながると期待されます。

研究成果は7月31日に「Redox Biology」オンライン版に掲載されました。

背景

近年、硫化水素(H2S)は、動物や細菌内で一定量生合成され、様々な生理機能の調節に働くことが明らかになってきています。特に細菌における硫化水素合成は、抗生物質耐性や宿主への感染・増殖を促進することが報告されており、その機能に注目が集まっています。

増田教授らはこれまでに、硫化水素を光合成の電子源にする細菌から、硫化水素応答性転写因子「SqrR」の同定に成功しています。SqrRと相同なタンパク質は、硫化水素を積極的に利用しない細菌にも幅広く保存されていました。それらのタンパク質の転写調節能は、2つのシステイン残基間のテトラスルフィド結合[用語4]の形成・開裂で増減することがわかっています。またSqrRはヘムを結合する能力を有することはわかっていましたが、その生理機能もよくわかっていませんでした。

研究成果

本研究では、SqrRと、大腸菌のSqrR相同性タンパク質「YgaV」を材料に、SqrRとYgaVがどのように硫化水素に応答するのかを調べました。まず、ヘムが結合していないSqrRやYgaVでは、硫化水素が存在してもテトラスルフィド結合は形成されませんが、硫黄原子が直列に繋がった構造を持つ硫黄化合物(超硫黄分子種[用語5])が存在すれば、テトラスルフィド結合が形成されることを明らかにしました。

一方、ヘムが結合していれば、SqrR、YgaVのどちらも硫化水素によりテトラスルフィド結合が形成されることがわかりました。同様の実験を嫌気チャンバー内で行うと、ヘムが結合していてもSqrRとYgaVの両方とも硫化水素によってテトラスルフィド結合が形成されることはありませんでした。このことから、SqrR/YgaVに結合しているヘムは、酸素存在下において、硫化水素を超硫黄分子へと変換する反応を触媒することがわかりました。つまりSqrRとYgaVは、ヘムが結合することで、硫化水素依存的に遺伝子の発現を制御する能力を獲得していると考えられます。

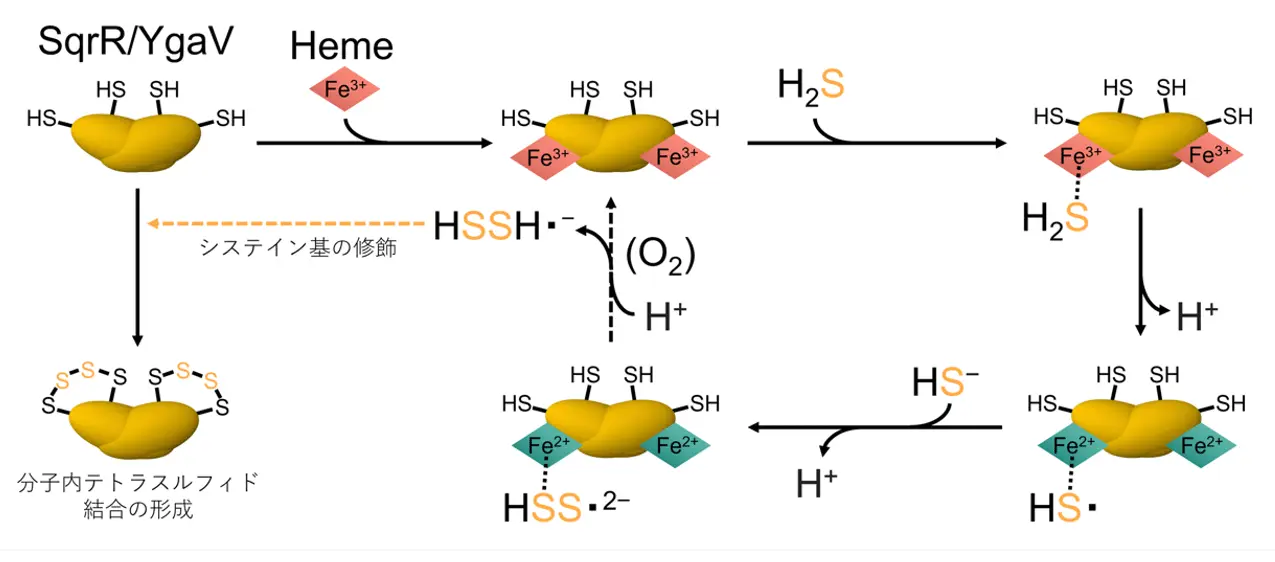

次に超硫黄分子種の定量実験を行い、上記触媒反応のメカニズムを調べました。その結果、以下のスキームにより、硫化水素(H2S)から超硫黄分子の一種であるジヒドロジスルフィドラジカルアニオン(HSSH•-)への変換反応がヘム鉄(Fe3+またはFe2+)上で起こると考えられます。

1) Fe3+ + H2S → Fe2+–HS• + H+

2) Fe2+–HS• + HS- → Fe2+–HSS•2- + H+

3) Fe2+–HSS•2- + O2 → Fe3+–HSS•2- + O2•-

4) Fe3+–HSS•2- + H+ → Fe3+ + HSSH•-

この反応で作られた超硫黄分子種のHSSH•-により、SqrR/YgaVのシステイン残基間のテトラスルフィド結合が形成されると考えられます(図1)。

社会的インパクト

本研究により、細菌の転写因子が硫化水素を感知する仕組みが明らかとなりました。細菌における硫化水素応答能は、抗生物質耐性の強弱を左右することから、この仕組みの解明は新たな知見に基づく創薬開発へ直結します。また、酸素の運搬や電子伝達といった既知のヘムの機能に、硫化水素のシグナル伝達への関与という新たな知見を付記できました。

今後の展開

本研究により、タンパク質に結合しているヘムが、酸素依存的に硫化水素を超硫黄分子種へ変換する反応を触媒することを明らかにしました。同様の反応は、細菌内のみならず、真核生物内で働くヘム結合タンパク質上でも起こる可能性が高いです。

近年、一定量の硫化水素が動物の細胞内で生合成されており、神経伝達、インシュリン合成、筋収縮、呼吸など様々な生理機能を調節することが明らかとなっています。本研究の成果は、ヘモグロビンなど動物内で重要な働きをする様々なヘムタンパク質の新たな機能の解明へ繋がる可能性を秘めています。

付記

本研究は、文部科学省 科学研究費助成事業 学術変革領域研究(A)「硫黄生物学」(代表:本橋ほづみ)(21H05271)の支援を受けて実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 遺伝子発現:遺伝情報からタンパク質が作り出される過程を指す。すなわち、遺伝子の実体DNAからRNAが合成され(転写)、RNAからタンパク質が作られる(翻訳)一連の過程を指す。

- [用語2]

- 転写因子:DNAに結合し、特定の遺伝子の転写を活性化もしくは抑制するタンパク質の総称。

- [用語3]

- ヘム:鉄を含む有機化合物で、特定のタンパク質に結合することで、酸素の運搬や電子伝達といった多くの生物学的現象に関与する。

- [用語4]

- テトラスルフィド結合:タンパク質の2つのシステイン間に4つの硫黄が直列につくる結合。

- [用語5]

- 超硫黄分子種:複数の硫黄原子が直列につながった化合物の総称。

論文情報

- 掲載誌:

- Redox Biology

- 論文タイトル:

- Heme bound to the bacterial transcription factor SqrR/YgaV catalyzes oxygen-dependent conversion of hydrogen sulfide to polysulfide for regulated gene expression

- 著者

- Ryoma Iwata and Shinji Masuda