東京科学大学(Science Tokyo)InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアム(ISE)は1月28日に第6回公開シンポジウムを大岡山キャンパス 蔵前会館くらまえホールとオンラインによるハイブリッド形式で開催し、シンポジウムには、学内外から275人が参加しました。

ISEは、AI解析やデータ科学を融合した「ビッグデータ科学」を多様に活用してエネルギー研究を加速させることにより、環境性と経済性の両立が可能な「アンビエントエネルギー社会(Ambient Energy Society)」の実現を目指し2019年11月に始動しました。本コンソーシアムには、70人以上の本学教授、准教授が参画し、国内の26企業、7公的機関に加え、世界の16トップ大学、国内の社会科学分野からは一橋大学が参画し、全学から選抜された「エネルギー・情報卓越教育院」の博士/修士課程の学生が教員と共に、9つの研究重点分野におけるグローバルな産学連携共同研究を推進しています。

年1回開催するこのシンポジウムは、ISEの理念と活動を広く一般に報告する機会として位置づけられており、6回目となる今回は「不確実性の高まる国際社会―カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギーと水素の役割」をテーマに開催しました。

開会にあたり、チェアの木村好里教授(物質理工学院)がシンポジウムの趣旨説明を行い、今回のシンポジウムのテーマと開催目的を述べました。続いて、大竹理事長があいさつを行い、ISEの活動が社会に果たす役割と期待について述べました。さらにISE代表の伊原学教授(物質理工学院 ISE代表 エネルギー・情報卓越教育院長)より、ISEの活動報告が行われ、これまでの成果と今後の展望について紹介がありました。

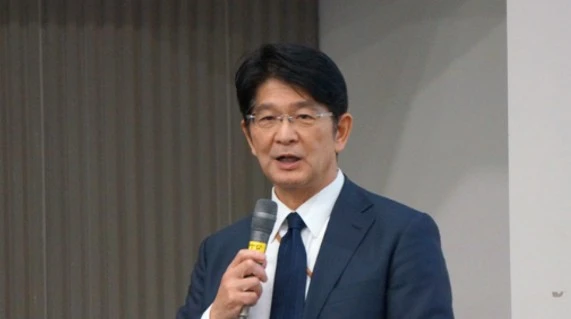

基調講演1では、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長の伊藤禎則氏が登壇し、同氏が岸田前総理の秘書官時代に総理から打ち出されたGXコンセプトに基づいて策定された第7次エネルギー基本計画の骨子に加え、エネルギー政策の国内外の潮流、再エネ主力電源化の課題と対策、技術開発・法整備への取り組みや水素政策の深化などについて述べました。

基調講演2では、ENEOS株式会社の代表取締役社長 社長執行役の山口敦治氏が、ENEOSグループの役割とビジョン、エネルギートランジション(脱炭素化)への取り組み、水素キャリアの軸とするMCH関連技術の開発、ENEOSが推進する合成燃料、バイオエタノール、SAFの3種のカーボンニュートラル燃料への取り組みや石油精製とカーボンニュートラル燃料製造プロセスについてなど講演しました。

続いて、コンソーシアムの伊原学代表が、カーボンニュートラル社会の実現に向けての技術検討と絞り込み、シナリオごとの最適なエネルギーシステム選定について、経済最適化モデルの開発と再エネのポテンシャル、水素価格と経済的影響や課題などについて講演しました。

後半のパネルディスカッションでは、伊原代表をモデレーターとして、以下の6人がパネリストとして登壇しました:

・田中秀明氏(ENEOS株式会社 執行理事 水素事業推進部長)

・久保田伸彦氏(株式会社IHI 常務執行役員 技術開発本部長)

・吉村健二氏(川崎重工業株式会社 理事 水素戦略本部プロジェクト総括部長)

・濱崎博特定講師(エネルギー・情報卓越教育院)

・末包哲也教授(工学院)

・大友順一郎教授(環境・社会理工学院)

パネルディスカッションでは、「不確実性の高まる国際社会―カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギーと水素の役割」をテーマに、外的要因と水素価格について、カーボンニュートラルプロジェクトの国内事情、水素市場とCSS導入の見通しなど、パネリストそれぞれの専門的視点からカーボンニュートラル社会の実現にむけた熱い議論が交わされました。

最後に、モデレーターの伊原代表が、水素価格は国際情勢に大きく左右されるという現実の中で、重要なのは「立ち止まらずに動く」こと。カーボンニュートラル社会実現のため、技術開発とサプライチェーン構築を着実に進めなくてはいけないと結論を述べた後、登壇者、参加者への謝辞とともにシンポジウムを閉じました。

InfoSyEnergy研究/教育コンソーシアムは、今後も再生可能エネルギーや水素を中核とした持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、先進的な研究と人材育成を推進していきます。

関連リンク

お問い合わせ

エネルギー・情報卓越教育院

Email office@infosyenergy.titech.ac.jp