東京科学大学(Science Tokyo)の代表団は3月17日~18日、米国ボストンを訪問し、既存の連携を強化するとともに、新たな協力関係の構築に向けて各連携機関の関係者との意見交換を行いました。

今回の訪問団には、田中雄二郎学長、飯田香緒里副学長(産学官連携担当)、ヘルスサイエンスR&Dセンターの岡本圭祐助教、国際本部のラウラ・リンデマURA、国際課 国際戦略グループの鈴木亜耶グループ長が参加しました。

1日目:医工連携の深化のための新たな国際共同研究とイノベーション・エコシステムに関する対話の促進

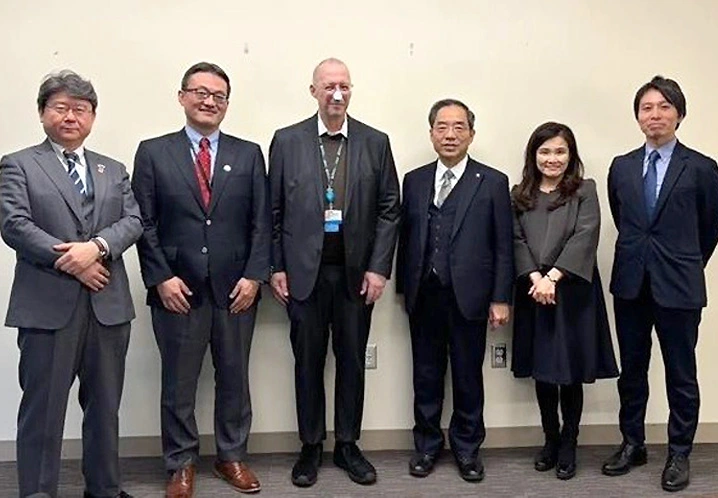

訪問初日は、ハーバード大学医学部の主要な教育病院であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院(BWH)内にあるSurgical Planning Laboratory(SPL)を訪問し、SPLを主導し医工連携推進の中心的役割を担う放射線科の波多伸彦教授、SPLの創設者であるロン・キキニス放射線科バイオメディカルインフォマティクス研究副部長と面会しました。Amigo Operating Roomをはじめとする関連施設を視察しつつ、医療と工学を横断する分野での人材育成や異分野共創の促進に必要な環境整備に向けた共同研究について、活発な意見交換が行われました。

また、在ボストン日本国総領事館の髙橋誠一郎総領事同席のもと、マス・ジェネラル・ブリガムのチーフ・イノベーション・オフィサーであるクリストファー・コーバン氏とも面会しました。BWHと本学との新たな共同研究に関する展望とともに、マス・ジェネラルにおけるインキュベーターシステムや、学問の枠を越えた人材育成の重要性、さらに医療と工学を融合したスタートアップ・エコシステムにおけるボストンと東京の共通点について、活発な議論が交わされました。

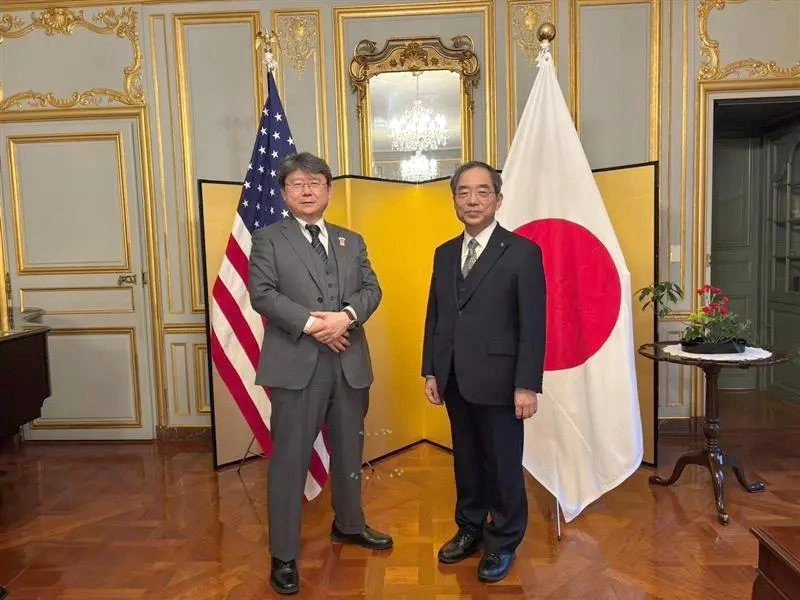

午後には、高橋総領事の公邸にて、在米学術関係者や産業界の関係者を招いた懇談会が開催され、日本と米国における現状や課題、今後の協力可能性について幅広い意見交換が行われました。

2日目:ボストンにおけるスタートアップ文化と学際研究の最前線を体感

2日目は、ボストンに新設されたアステラス製薬のインキュベータースペース「SakuLab」を訪問しました。SakuLabは、つくば市にも拠点を置き、アステラス製薬との共同研究を通じて、現地スタートアップの支援を行っています。細胞培養室や研究エリア、無料で飲食できるアメリカ式のコミュニティスペースなど、この地ならではのスタートアップ文化についても学ぶ機会となりました。

午後は、MIT Media Labのメンバー・リレーションズ・ディレクターであるミレイ・リウー氏の案内のもと、ラボ内を見学しました。開放的に設計された施設と、自由に学際的なプロジェクトについて議論する研究者たちの姿を目の当たりにして、メディアラボならではのダイナミックな研究アプローチを肌で感じることができました。

その後、田中学長は、ハーバード大学医学部の教育担当副学部長であり、Science Tokyoのグローバルフェローでもあるジョエル・カッツ教授、そして医学教育担当副部長のエリック・アレクサンダー教授と会談しました。長年にわたる両大学の関係を振り返るとともに、今後の学生交流の可能性について活発な意見交換が行われました。

ボストン在住アラムナイとの再会

訪問の最後には、旧・東京医科歯科大学および旧・東京工業大学の卒業生による同窓会が開催され、ボストン近郊に住む約20人のアラムナイ(卒業生)が参加しました。大学時代の思い出や現在のアメリカでの生活について語り合うとともに、新たなScience Tokyoの誕生、そして医工連携の展望についても大きな関心が寄せられました。学部を越えた同窓生の交流も盛り上がり、有意義な時間となりました。

次なる展開に向けて

今回のボストン訪問は、スタートアップ・エコシステムの実態や、学際的な教育・研究の多様なアプローチ、そして米国学術界の現状について、貴重な知見を得る機会となりました。また、これまで築いてきた連携をさらに強化するとともに、今後の国際連携の礎となる新たな関係構築を進めることができました。

Science Tokyoは、こうした国際的な知見を生かしながら、今後もグローバル戦略の一環として、世界各地の先進的な拠点との連携を一層深めてまいります。

関連リンク

更新履歴

- 2025年6月2日 本文の編集を行いました。