どんな研究?

近年、冬場の室内の低温が健康に与える影響に注目が集まっています。2018年に世界保健機関(WHO)が出した「住宅と健康ガイドライン」でも、脳血管疾患や心疾患などの循環器疾患は寒い住宅で発生しやすいことが示されています。

東京科学大学の環境・社会理工学院 建築学系の海塩渉助教らのグループが国土交通省の補助事業で行った先行研究によると、(1)調査対象の住宅約2000軒の9割以上が、WHOが推奨する最低室温18℃に届かないこと、(2)室温低下に伴い血圧が上昇し、高齢者がより室温の影響を受けやすいこと、が分かりました。

寒さ対策として、住宅の高断熱化や暖房があげられますが、断熱工事の高額な初期費用や高い光熱費は対策を講じる際の障害となっていました。

また、断熱工事はこれまで、冷暖房費の削減の観点からメリットを語られることが多かったのですが、費用対効果が低いとみなされていました。そこで、同グループの今回の研究では、医療費の低減や健康寿命を伸ばすといったメリットを組み入れることで、暖かい家での暮らしが高い費用対効果を生むことを示しました。

ここが重要

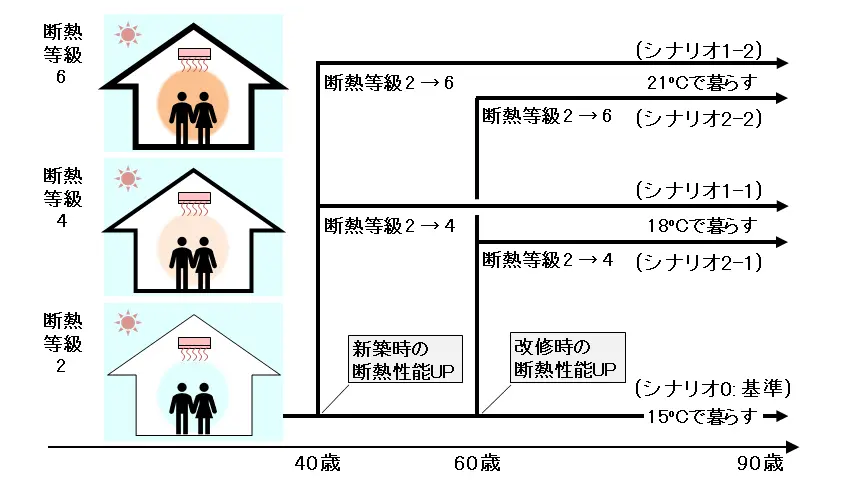

本研究では、建築環境工学に医療経済学を導入しました。そして、高断熱で暖かい家での暮らしが高血圧・循環器疾患関連の医療費を減らし、健康寿命を伸ばす効果の推計手法を構築しました。推定には、「モンテカルロシミュレーション」と呼ばれる、不確実な事象について結果を推定する数学的手法を採用しました。「室温15℃の暮らし」を基準にしたシナリオのほか、室温(18℃、21℃)や断熱のレベル、断熱を導入する年齢(40歳で新築、60歳で改修)の要素からなる4つのシナリオを作成しました(図1)。10万組の「仮想上の夫婦」に対してシミュレーションを行い、各シナリオの費用(断熱工事費・暖房費・医療費)と効果を算出し、費用対効果を比較したところ、特に、「40歳で住宅を新築する際の断熱工事」の費用対効果が高いことを明らかにしました。

今後の展望

今回の医療経済評価モデルに、呼吸器疾患や夜間頻尿、睡眠の質など様々な疾患や健康問題を加えることで、住環境がもたらす健康への影響がより明らかになると考えられます。

研究者のひとこと

これまでは食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善による循環器疾患の予防が中心でしたが、今後は生活習慣と生活環境の両輪による予防が重要になると考えています。特に、住宅は一生の半分以上の時を過ごす生活の基盤ですので、今回のエビデンスを踏まえて住環境の整備が進み、皆さんの健康的な暮らしを支えることに貢献できればと思っています。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。