どんな研究?

「森の朝の空気」や「夏祭りの夕暮れ」——そんな場面や雰囲気を、香りとして表現できたら面白いと思いませんか? 東京科学大学(Science Tokyo)の中本高道(なかもと・たかみち)特任教授らの研究チームは、生成AIを使い、言語表現をもとに新しい香りを創作・調整できる手法と装置を開発しました。

香りは、私たちの記憶や感情と強く結びついています。だからこそ、人の思いや場面にふさわしい香りを自由に創り出すことができれば、より豊かな体験をつくることができるでしょう。ところが、香りの創作は調香師と呼ばれる専門家の経験と勘に頼っており、誰もが自由に香りをつくるのは容易ではありませんでした。この研究は、その壁を取り払い、言葉から香りの調香レシピをAIに提案させようという、これまでにないアプローチなのです。

ここが重要

研究チームは、香りの元となる精油のマススペクトル(成分の特徴を示すデータ)を大量に集め、それぞれに「ウッディ」「スパイシー」「フローラル」などの香りの特徴を表す言葉を関連づけました。次に、言語表現が表す意味を探り出せる新しいタイプのAI技術を使って、たとえば「甘い」や「爽やか」といった香りのイメージを表す言葉の組み合わせで表された香りに対応するマススペクトルをつくり出しました。そして、そのデータに基づいて、香りを実際に調合するための精油の種類と配合割合を数学的に導き出す仕組みを築きました。

マススペクトルは、香りの「指紋」ともいえる情報です。これをAIが正確に再現し、さらに必要な精油のブレンド比率まで提示できるようになったことで、香り創作の自動化が現実味を帯びてきました。

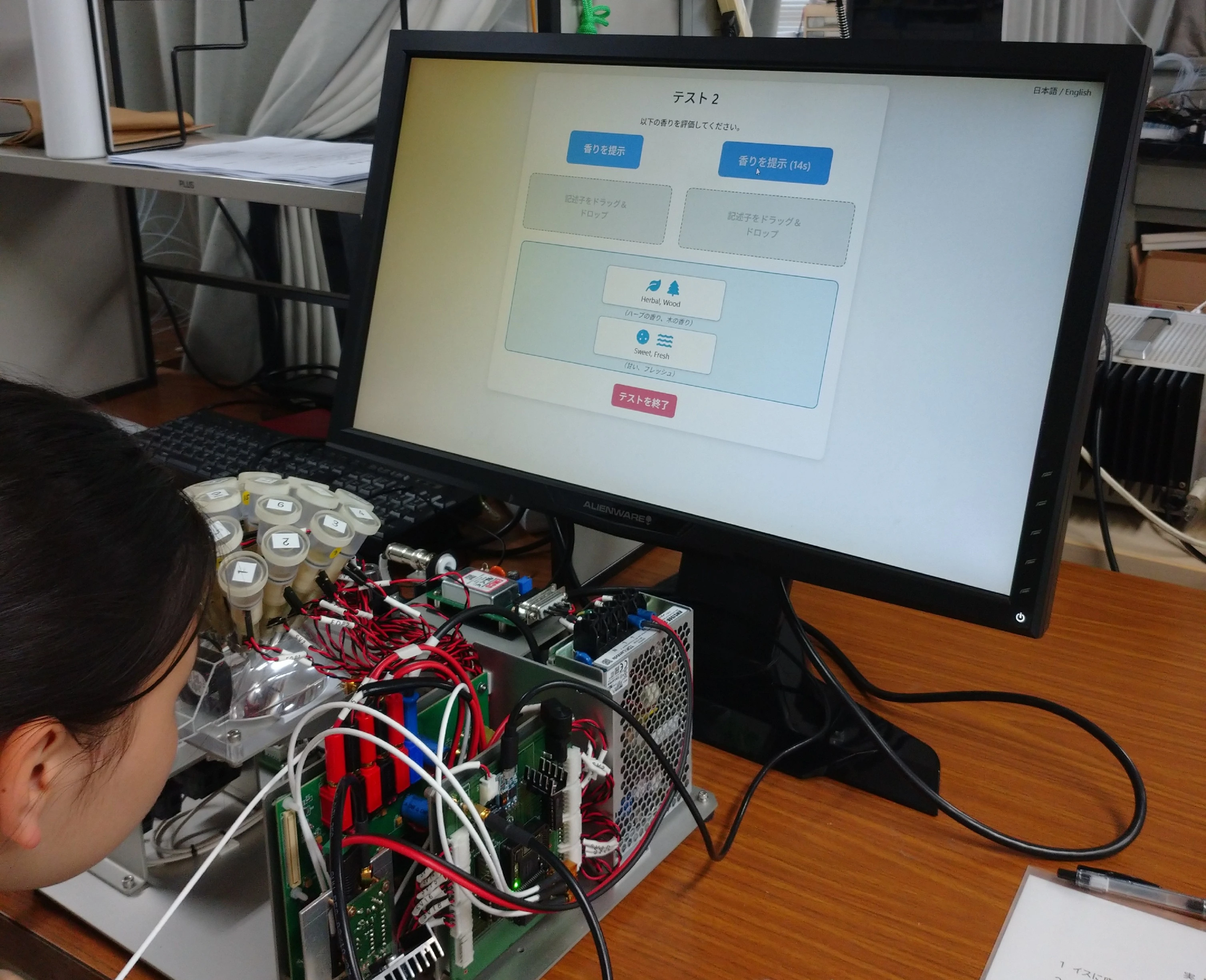

AIが生成した香りが、人々の言葉によるイメージと合っているかを確かめるため、嗅ぎ比べテストも行いました。6パターンの香りについて、半数以上で正答率が65%以上となりました。これは、AIが「言葉から香りを創る」ことに成功した初の実証例であり、嗅覚情報のデジタル処理における可能性を大きく広げる成果です。

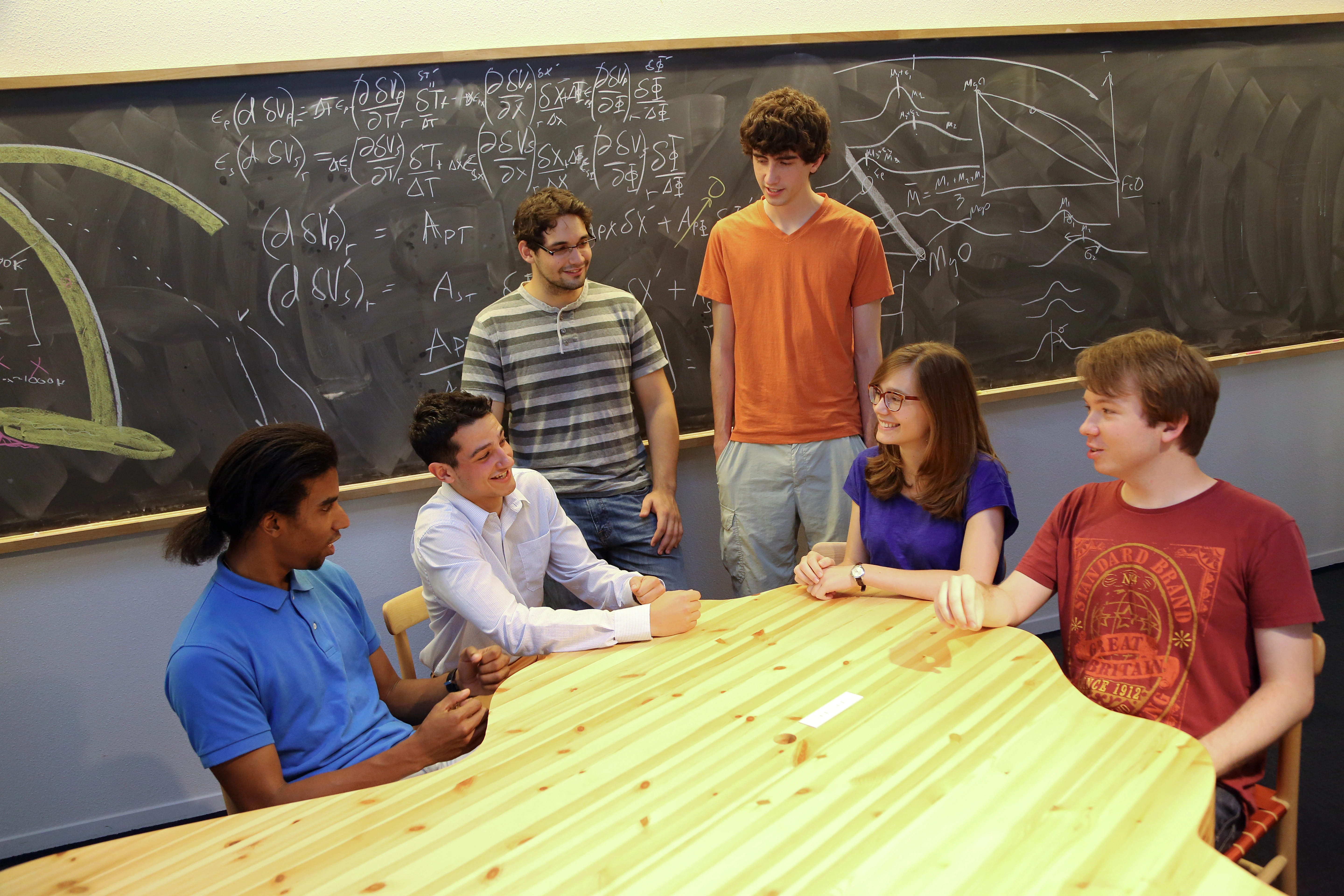

2025年5月に開催された「すずかけサイエンスデイ(大学公開イベント)」での香り創作デモの様子。多くの来場者が香り発生装置から2種類の香りを体験し、それぞれにふさわしい香りの特徴をクイズ形式で選ぶプログラムを楽しみました。

今後の展望

この技術は、単なる香水の創作にとどまりません。たとえば、仮想空間の中でシーンごとに香りを変えることで、ゲームや映像作品に新たな臨場感を与えることができます。また、医療や教育の現場で「安心」「集中」といった感情を香りで補助する応用も期待されています。スマホでの通話やメッセージを通じて、素敵な香りを遠くの家族や友人に届ければ、映像、音声、そして香りをすべて遠方に届ける新しいコミュニケーションが生まれ、私たちの生活を豊かにしてくれるかもしれませんね。

研究者のひとこと

AIが香りの世界に入ってきたことで、嗅覚も情報の一部として扱える時代になりました。香りの創作が、もっと自由で、創造的なものになると信じています。(中本高道:東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所 特任教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口