ポイント

- キラル有機結晶の発光を機械的刺激により切り替えることに成功

- 非晶質状態で円偏光発光を示す「励起2量体」の構造を初めて解明

- 3次元ディスプレイやセキュリティ印刷などへの応用に期待

概要

横浜国立大学 伊藤傑准教授、近畿大学 今井喜胤教授、東京科学大学※ 植草秀裕教授らの共同研究グループは、こする刺激を加えると、らせん状の発光である円偏光発光(CPL)[用語1]の波長が長波長化するキラル有機結晶材料を開発しました。従来は、こする刺激で結晶が崩壊して非晶質状態になるとCPLの効率が大きく低下していましたが、本研究では独自の分子設計により効率低下の問題を解決するとともに、非晶質状態でCPLを示す「励起2量体(エキシマー)[用語2]」の構造を解明することに成功しました。本成果を応用することで、3次元ディスプレイやセキュリティ印刷などに用いられる固体CPL材料が開発されることが期待されます。

本成果はドイツ化学会の国際学術雑誌「Angewandte Chemie International Edition」(2025年1月22日付)のオンライン版で公開されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

有機分子には、右手と左手の関係のように互いに重ね合わせることのできないキラル分子が存在します。紫外線などの光を吸収し、可視光の光を放出するキラル分子の発光は、右回転と左回転の円偏光に偏りが生じた円偏光発光(CPL: Circularly Polarized Luminescence)となります。CPLは、3次元画像を表示するディスプレイに用いる光源や、偽造を防止するセキュリティ印刷に用いるインクなどへの応用が期待されていることから、近年活発に研究されています。一方、こするなどの機械的刺激を加えると発光色が変化するメカノクロミック発光(MCL: Mechanochromic Luminescence)[用語3]を示す有機分子結晶に関する研究も盛んに行われています。しかし、固体状態のCPLを測定することが近年まで困難であったこともあり、固体材料のCPLを機械的刺激により切り替える研究は進んでいませんでした。特に、機械的刺激を加えることで結晶が崩れ、分子の周期的配列が失われた非晶質状態になると、CPLの効率が大きく低下することが問題となっていました。

研究成果

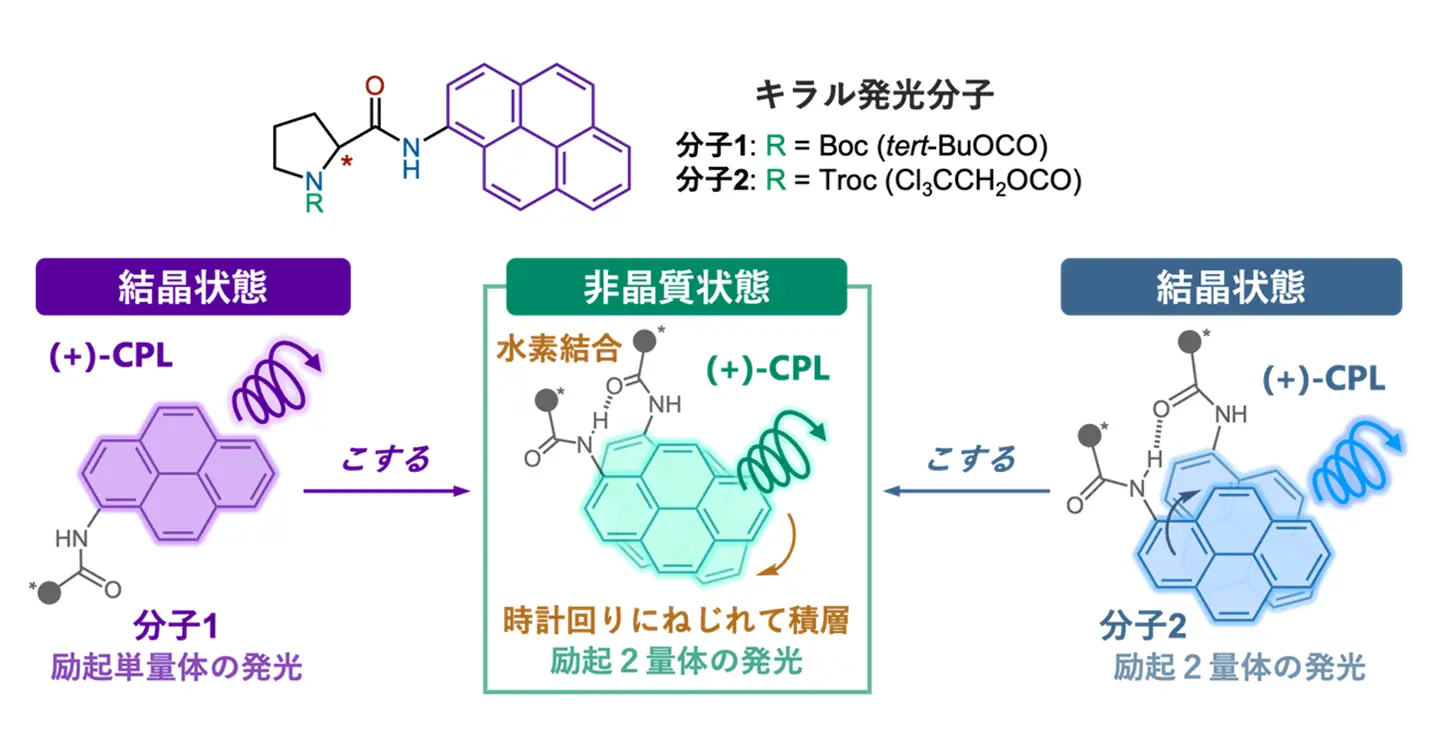

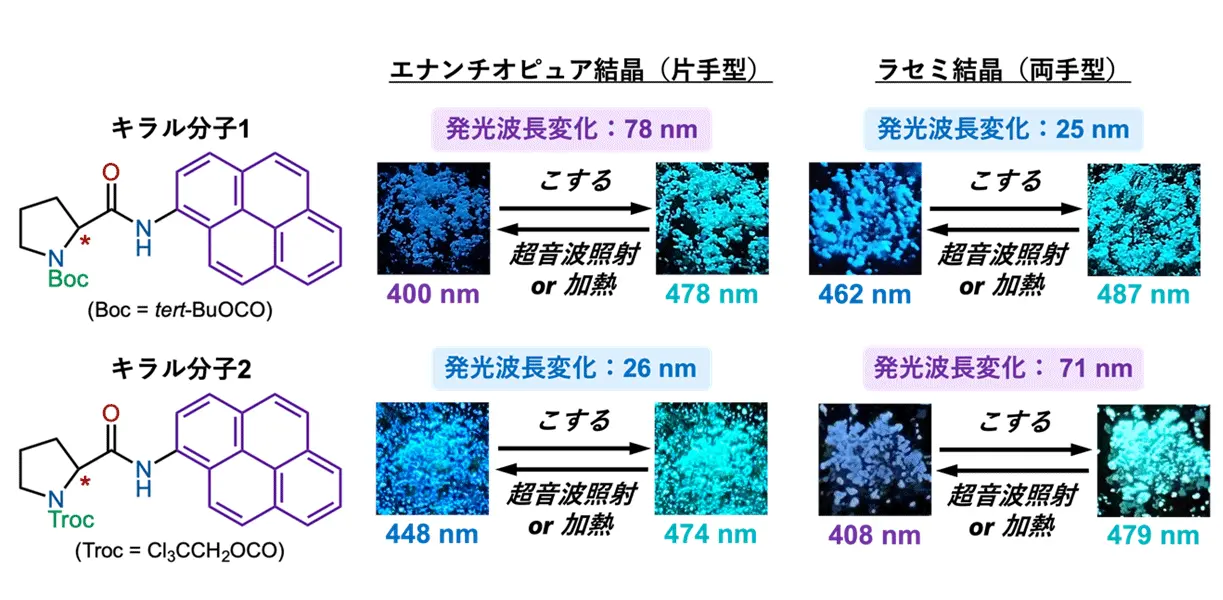

本研究では、アミノ酸の一種であるプロリンに発光性の多環芳香族炭化水素であるピレン環をつなげたキラル分子1およびキラル分子2を設計・合成したところ、片手型の分子のみからなる結晶(エナンチオピュア結晶)と両手型の分子を含む結晶(ラセミ結晶)が対照的なMCLを示すことを見いだしました(図1)。すなわち、薬さじを用いてこする刺激を加えると、分子1はエナンチオピュア結晶の方がラセミ結晶よりも発光波長が大きく変化し、分子2ではその反対の挙動を示しました。

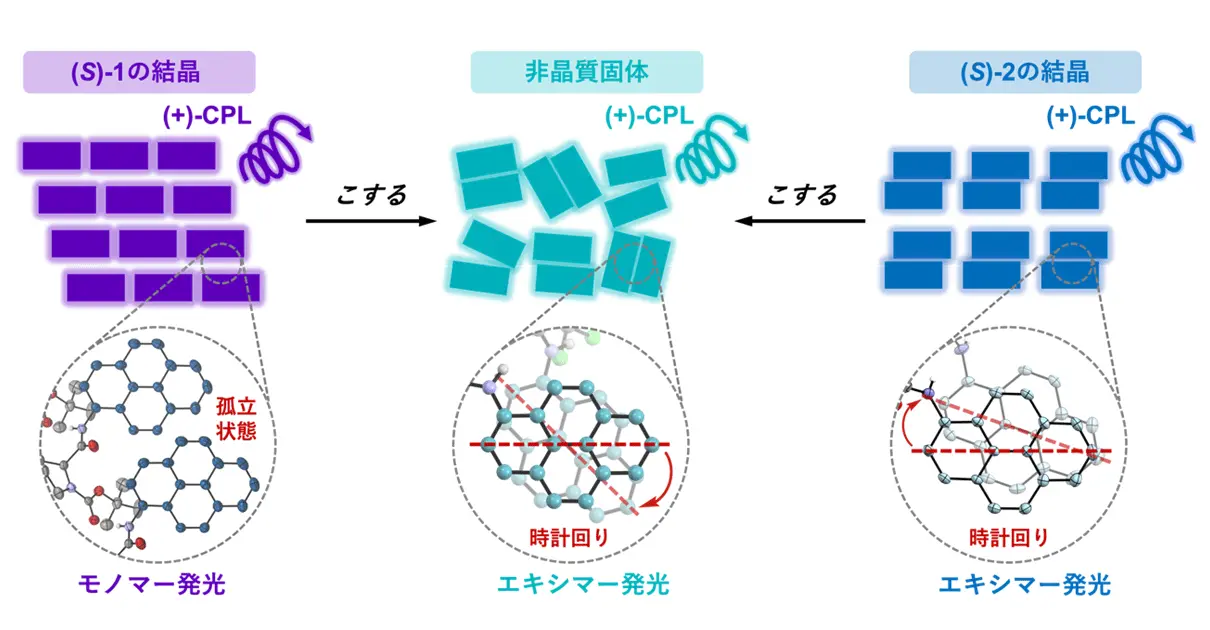

結晶中でピレン環が孤立している単量体からの発光(モノマー発光)に比べ、積層している2量体からの発光は長波長の発光(エキシマー発光)となり、非晶質状態ではさらに長波長のエキシマー発光となることが、MCLの波長変化量が異なる要因だとわかりました。

さらに、分子1と分子2のエナンチオピュア結晶は、どちらも左手型(S体)が左回転(正符号)のCPLを示し、こする刺激を加えた後の非晶質状態からも、正のCPLが観測されました(図2)。この現象について、溶液中のCPL符号を説明する理論として提唱されているエキシマー・キラリティ則[用語4]を適用することで、非晶質固体中ではピレン環同士が時計回りにねじれた位置関係で重なったエキシマーを形成していると説明できました。この説明は、量子化学計算によっても支持されました。分子1と分子2は、どちらもアミド(-CONH-)部位で分子間水素結合を形成することでピレン環が重なるため、従来のキラル有機分子と異なり、非晶質状態においても良好にCPLが観測されたと理解することができます。

今後の展開

本研究の成果は、3次元ディスプレイやセキュリティ印刷などへ応用される固体CPL材料の研究開発に新たな設計指針を提供するものです。機械的刺激に応答してCPLが切り替わる固体材料は、3次元画像の切り替えや暗号情報の書き換えなどへの応用につながることが期待されます。固体状態のCPLに関する研究は発展途上であり、本研究で得られた知見を活用することで、機械的刺激に限らず、さまざまな外部刺激に応答してCPLが切り替わる実用的固体材料が開発されることも見込まれます。

付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)「原子・分子の自在配列と特性・機能」(課題番号:JPMJPR21A3)、同 チーム型研究(CREST)「独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成」(課題番号:JPMJCR2001)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:20K05645、JP23H02040、JP24K01451)の支援により実施されました。

用語説明

- [用語1]

- 円偏光発光(CPL: Circularly Polarized Luminescence):電場と磁場の振動方向が偏り、進行方向に対して電場と磁場が円を描くように振動する光(電磁波)を円偏光という。電場ベクトルの回転の方向に応じて右回り(右円偏光)と左回り(左円偏光)となる。キラル分子は、右円偏光と左円偏光の割合に偏りが生じた円偏光発光(CPL)を生じる。CPLは、3次元ディスプレイやセキュリティ技術などへの応用が期待されている。

- [用語2]

- 励起2量体(エキシマー、Excimer):安定状態(基底状態)の分子が光エネルギーを吸収すると、高エネルギーの不安定状態(励起定状態)となる。励起状態の分子は、吸収した光よりも波長の長い光を蛍光として放出する。また、励起状態の分子は、隣接する分子と相互作用することで安定化した励起2量体(エキシマー)を形成することがある。単量体の励起状態からの蛍光をモノマー発光、エキシマーからの蛍光をエキシマー発光と呼び、エキシマー発光の方が長波長の発光となる。

- [用語3]

- メカノクロミック発光(MCL: Mechanochromic Luminescence):固体材料が光エネルギーを吸収した際に生じる発光色が、こするなどの機械的刺激を加えることで変化し、加熱や有機溶媒の曝露(ばくろ)などにより元に戻る現象をメカノクロミック発光(MCL)と呼ぶ。有機結晶のMCLでは、機械的刺激を加えると、分子の配列が揃った結晶状態から分子の配列が乱れた非晶質状態に変わることが、発光色の変化をもたらす主な要因となる。

- [用語4]

- エキシマー・キラリティ則:2019年に岡山大学の高石、依馬らによって提唱された、エキシマーにおける発光団の重なり方と円偏光発光(CPL)の符号との関係を示す経験則(DOI:10.1021/jacs.9b02582)。発光団が時計回りにねじれて重なっているエキシマーは正符号のCPL、反時計回りにねじれて重なっているエキシマーは負符号のCPLを示すとされる。

論文情報

- 掲載誌:

- Angewandte Chemie International Edition(2023年インパクトファクター:16.1)

- 論文タイトル:

- Contrasting Mechanochromic Luminescence of Enantiopure and Racemic

Pyrenylprolinamides: Elucidating Solid-State Excimer Orientation by Circularly Polarized Luminescence (エナンチオピュア体とラセミ体のピレニルプロリンアミドによる対照的なメカノクロミック発光:円偏光発光による固体状態エキシマー配向の解明) - 著者:

- Suguru Ito(伊藤傑)*, Shin Wakiyama(脇山晋), Hao Chen(陳豪), Masato Abekura(阿部倉優人), Hidehiro Uekusa(植草秀裕), Ryoya Ikemura(池村僚矢), and Yoshitane Imai(今井喜胤)*

*責任著者

関連ページ

お問い合わせ

取材申込み

横浜国立大学 総務企画部 リレーション推進課

- Tel

- 045-339-3027

- press@ynu.ac.jp

近畿大学 経営戦略本部 広報室

- Tel

- 06-4307-3007

- koho@kindai.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

- Tel

- 03-5214-8404

- jstkoho@jst.go.jp

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp