どんな研究?

私たちのからだの中では、免疫細胞が血中や組織中を巡りながら病原体と戦っています。免疫細胞のうち、血液中を流れているものを白血球と呼びます。白血球にはさまざまな種類や機能がありますが、中でも、好塩基球は白血球中のわずか0.5%しか存在しない非常に希少な免疫細胞です。好塩基球は140年以上前に発見されたにも関わらず、数の少なさもあってその役割は謎に包まれていました。しかし、近年の研究により好塩基球がアレルギー疾患の誘導や寄生虫感染に対する防御に関与することがわかってきました。このことは、好塩基球に関する研究が新たなアレルギー治療薬の開発につながる可能性を示しており、注目を集めています。しかし、好塩基球は非常に希少な細胞であるため、その成長や成熟の過程については解析が難しく、いまだ解明されていませんでした。

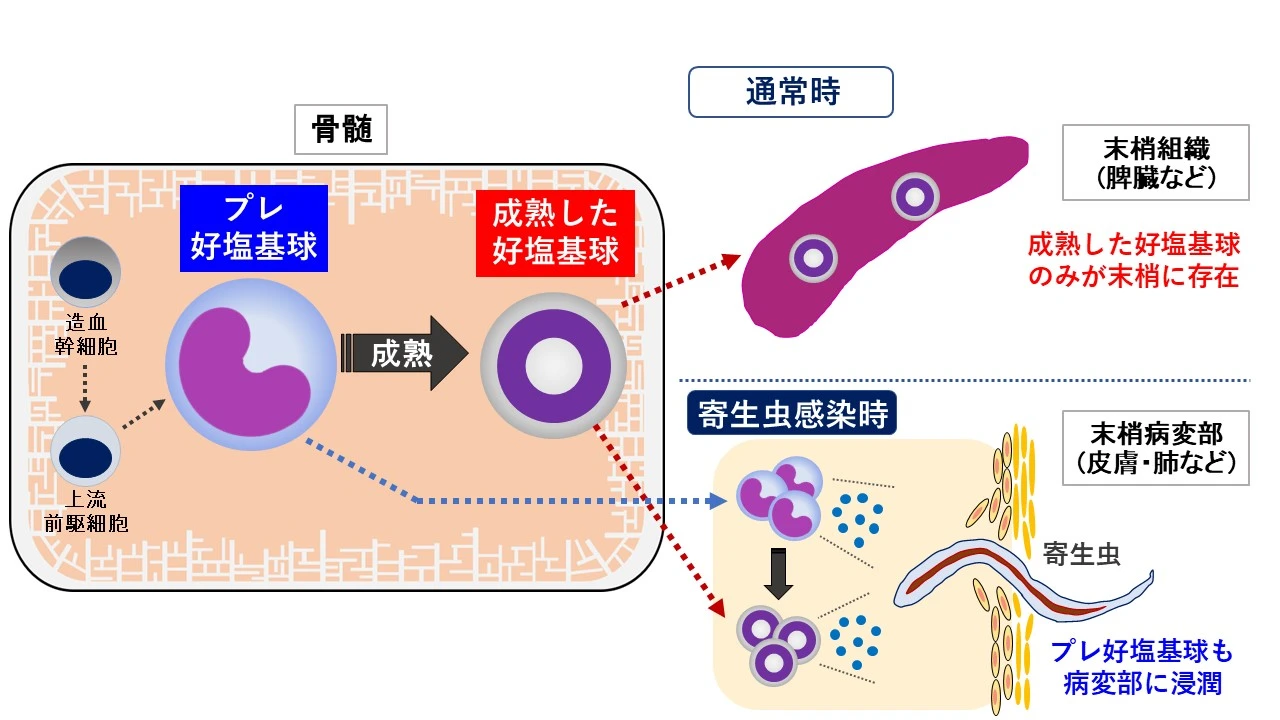

そこで、総合研究院の三宅健介テニュアトラック准教授を中心とする研究チームは、白血球が生まれる場所である骨髄と末梢の免疫組織である脾臓から好塩基球を取り出し、それぞれの細胞を最新技術である「1細胞RNAシーケンス」を用いて解析しました。これにより、一つ一つの細胞で発現しているRNAの種類や量を分析し、希少細胞である好塩基球の分化・成熟過程を詳細に調べることが可能となりました。その結果、これまで知られていなかった、成熟した好塩基球に成長する前の段階の細胞の存在が明らかになりました。研究チームはこの細胞を「プレ好塩基球」と名付け、さらなる解析を行ったところ、プレ好塩基球は、通常時には骨髄のみに存在していることがわかりました。

ここが重要

最新技術の活用により、謎に包まれていた好塩基球の成熟過程を解き明かし、新たにプレ好塩基球という細胞を発見しました。解析を進めると、プレ好塩基球は成熟した好塩基球よりも増殖する能力が高いことがわかりました。プレ好塩基球と成熟した好塩基球は、異なる刺激に対して反応し、活性化することもわかりました。さらに、寄生虫感染のような緊急時には、プレ好塩基球が骨髄から外に出て、肺や皮膚などの病変部に移動することも見出しました。病変部に集まったプレ好塩基球も、成熟した好塩基球と同様に活性化していたことから、プレ好塩基球が単なる未成熟の細胞ではなく、病変部に集まり、免疫応答を行う実働部隊であるという驚くべき事実が明らかになりました。

今後の展望

今回はマウスを使った実験ですが、ヒトにも同様の免疫細胞が存在する可能性が考えられます。さらに詳細に研究を進めることで、アレルギー反応や寄生虫感染時のメカニズムの解明や新治療法の開発に役立つことが期待されます。

研究者のひとこと

本研究は、本学医学部出身でMD-PhDコースに進んだ伊藤潤哉君と、細胞培養によって誘導した骨髄由来好塩基球の解析をしたことがきっかけでスタートしました。骨髄由来好塩基球中には、細胞表面のマーカーの発現や細胞核の形態が大きく異なる2つの集団があることを発見し、最終的に最新技術の1細胞RNAシーケンスを活用したことで、プレ好塩基球の発見に至りました。今回の発見は、ブラックボックスであった好塩基球の成熟過程を理解する上で大きな一歩であり、好塩基球の役割の研究がさらに進展していくための足掛かりとなりました。今後の研究で、プレ好塩基球の働きやヒト好塩基球の成熟メカニズムをさらに詳しく解明することで、アレルギーや感染症の治療に役立てていきたいと考えています。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。