どんな研究?

アミンという化合物について聞いたことがありますか?名前はあまり知られていないかもしれませんが、アミンはさまざまな工業製品の原料として広く使われています。また、脳神経系の医薬品でも重要な役割を担っており、現代社会には必要不可欠といえる化合物です。しかし、この重要なアミンの製造法には、いくつもの課題がありました。

たとえば、アミンの製造には爆発の危険を伴う高圧の水素ガスが必要なため、その製造設備を作る費用がかかります。また、化学反応が高温で進行するために不純物が生成されてアミンの純度が下がります。不純物を除く精製過程で必要な多量のアンモニアを使用しますが、購入・廃棄・再利用の工程で安全性を確保する点でもコストが高くなります。その結果、アミン自体を原料に使用する製品、特に医薬品の製造コストも増加してしまいます。

これらの課題を解決するために、東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 の原亨和教授らは、低圧な水素ガスと低い温度、アンモニアを使わない環境でアミンを製造することができる、新たな触媒(化学反応を促進する物質)を開発しました。

ここが重要

それまでの研究により、金属コバルトナノ粒子(Coナノ粒子)を触媒として使うと、従来より環境負荷の低い条件でアミンを合成できることがわかっていましたが、収率*用語1は未だ80%にとどまっている状態、つまり、不純物が多いためにコストをかけて精製しなければ医薬品や工業製品の原料としては使えない状態でした。

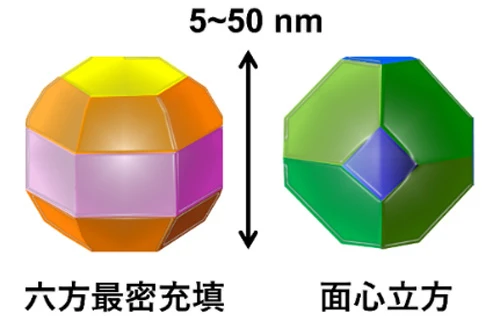

この収率を上げるため、原教授らは、触媒であるCoナノ粒子の構造に注目しました。Coナノ粒子には原子配列の異なる2種類の構造があります。従来の触媒として使われてきたのは面心立方構造*用語2のCoナノ粒子ですが、もう一方の六方最密充填構造*用語3のCoナノ粒子の方が、触媒としてより高い性能を持つのでは、と原教授らは考えました。既存の技術では、六方最密充填構造を持つCoナノ粒子を合成するのは困難でしたが、原教授らは今回新たに低温下で合成する手法を見出しました。

この手法をアミン生成時の触媒として用いると、さらに低温・低水素圧かつアンモニア添加無しの条件で、97%というアミンの高い収率を達成しました。従来の触媒では、このような環境への負荷が低い条件でのアミンの効率的な合成は不可能でした。

今後の展望

本研究で、触媒の結晶構造の違いが不純物の生成を抑える反応につながることが判明しました。今後、さまざまな有機化合物の合成において「必要な物質だけを無駄なくつくる」方法の検討に適用できるものと言えます。

研究者のひとこと

今回新たに開発した触媒により、現代社会に欠かせないアミンの生成コストを下げ、安価に提供することが出来るようになります。高圧水素ガスやアンモニアを扱うための設備・安全対策にかかる費用を下げることができ、不純物を除くためのコスト・エネルギーを大幅に削減できるため、今回の触媒システムはアミン製造コストを少なくとも30%以上削減できると予測しています。

用語説明

※ 用語1. 収率:原料となる物質から目的の物質を生成する際、理論的に生成できる量と実際に得られた量との割合を示す

※ 用語2. 面心立方構造:面心立方構造は一般に立方体で表し、立方体の全ての角と面に原子が存在する。多くの金属が面心立方の構造を持つ。

※ 用語3. 六方最密充填構造:六方最密充填構造は一般に正六角柱で表され、この正六角柱の上面および底面の各角および中心と、六角柱の内部で高さ1/2のところに3つの原子が存在する。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口