ポイント

- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)をリサイクルする手法を新規に提案。

- PTFEとNaClをボールミリングすることで、PTFEの強固な分子集合をほどくことに成功。

- 安価なNaClによる、PTFEをはじめとしたフッ素ポリマーの安全循環に寄与。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の火原彰秀教授、西村祥吾大学院生、仙波祐太学部生、京都大学 化学研究所 環境物質化学研究系の長谷川健教授、大貫友椰大学院生、東北大学 多元物質科学研究所の加納純也教授、Li Yao大学院生らは、従来困難であったポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の新しいマテリアル・リサイクル法[用語1]を提案しました。

代表的なフッ素ポリマーであるPTFEは、撥水撥油材料として日常生活器具や、半導体加工現場で利用されています。PTFEは、有機フッ素鎖の特徴である強い分子鎖集合を持つため、化学的に安定で耐摩耗性や耐腐食性があり有用ですが、加工やリサイクルが難しい特徴も持っています。本研究では、安価な材料として塩化ナトリウム(NaCl)を用い、PTFEとNaClの混合粉末を乾式ボールミリング[用語2]により、PTFEの分子鎖集合をほぐす・ゆるめることのできる手法を提案しました。分子鎖集合がほどける様子をX線回折法や赤外分光法により明らかにするとともに、分子鎖集合がほどけることがリサイクル過程につながることを、処理粉末の固体ペレット焼結により実証しました。炭化水素系の材料に比べると量は少ないですが、フッ素関連化合物を取り巻く社会状況を考えるとリサイクル法に対する需要は潜在的に高いと言えます。本発表は、熱分解などのケミカル・リサイクル[用語3]に比べ、エネルギー的観点から原理的に有利ではありつつ、従来検討されてこなかったマテリアル・リサイクル法を提案するものです。

本研究成果は、リサイクル法について4月28日付の「Bulletin of the Chemical Society of Japan」、リサイクル法の作用機序について4月17日付の「Journal of Physical Chemistry B」に掲載されます。

背景

代表的なフッ素ポリマーであるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、撥水撥油材料として日常生活用品や、半導体加工現場で利用されています。PTFEをはじめとするフッ素ポリマーは、その特異な性質のため、代替のない材料としてこれからも使われていくと考えられます。一方で、PTFEは撥水撥油性・化学耐性・低誘電率性などを有用な物性を持ち、加工やリサイクルが難しい材料でもあります。熱分解によるケミカル・リサイクルか、分子量を小さくする劣化品としてリサイクルする方法が検討されてきました。

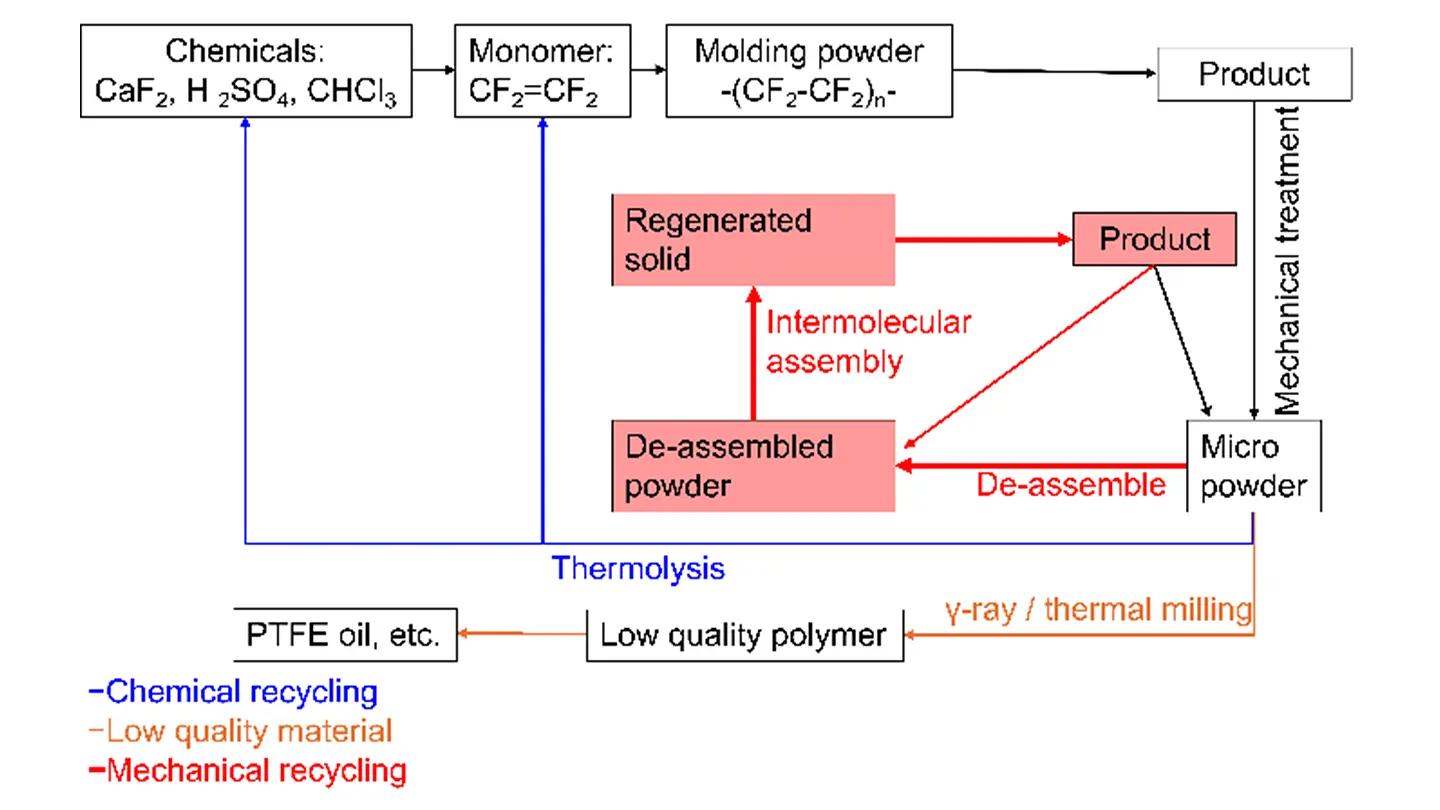

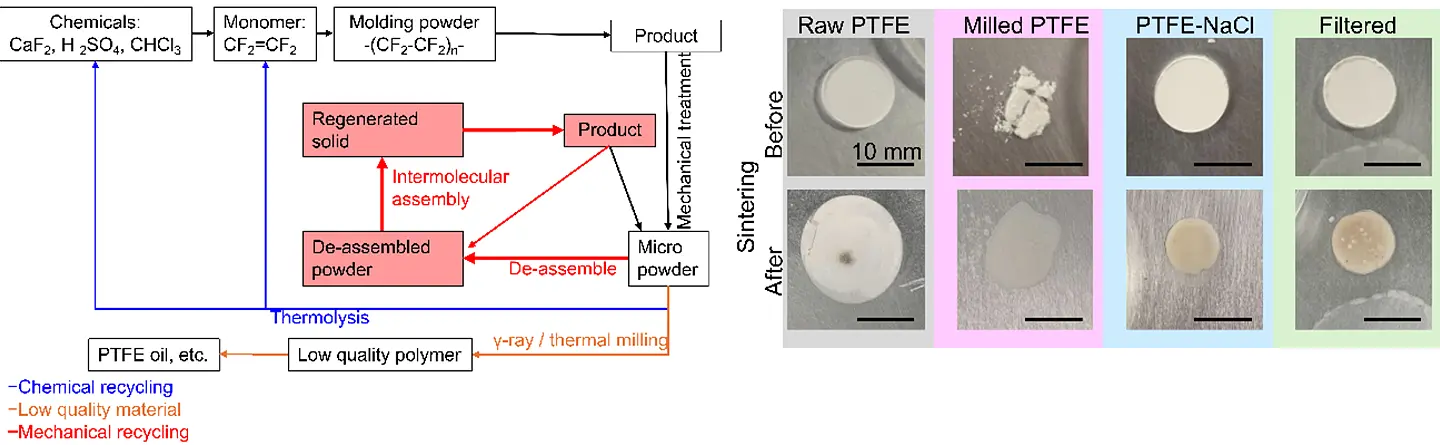

PTFEの難加工性・難リサイクル性は、パーフルオロアルキル鎖間の強い相互作用に起因しており、火原教授らはこの強い分子鎖間集合を制御することで、加工性やリサイクル性を向上できるのではないかと考えました。そこで、安価で潜在的に大きな永久電気双極子を持つ物質として塩化ナトリウム(NaCl)に注目して、PTFEをNaClとともにボールミリングすることにより、この分子鎖集合を緩め、その後、水へ浸すことによりNaClを取り除くマテリアル・リサイクル法を着想しました(図1)。このように、PTFEとNaClの混合試料に対して、機械的エネルギーを加えるメカノケミカルプロセス観点から検討した例は過去にありません。PTFE内の分子鎖間集合が制御可能になれば、図1の赤線部分のマテリアル・リサイクルが可能になると考え、実証することとしました。

リサイクル法について

実験には、市販のPTFE試料とNaCl粉末、容積45 mLのジルコニアポット、直径15 mmのジルコニアボール、遊星ボールミリング装置を用いました。はじめに概念実証実験として、PTFEと、PTFEに対して1.17倍(w/w)のNaCl粉末をジルコニアポットに入れ、ミリングしました。ミリング後にNaClを取り除くときは、混合粉末を水中で撹拌、ろ過することで、PTFEのみを回収しました。ここでは、ミリング後NaCl除去前の粉末を「PTFE-NaCl」、NaCl除去後の試料を「Filtered」と呼びます。

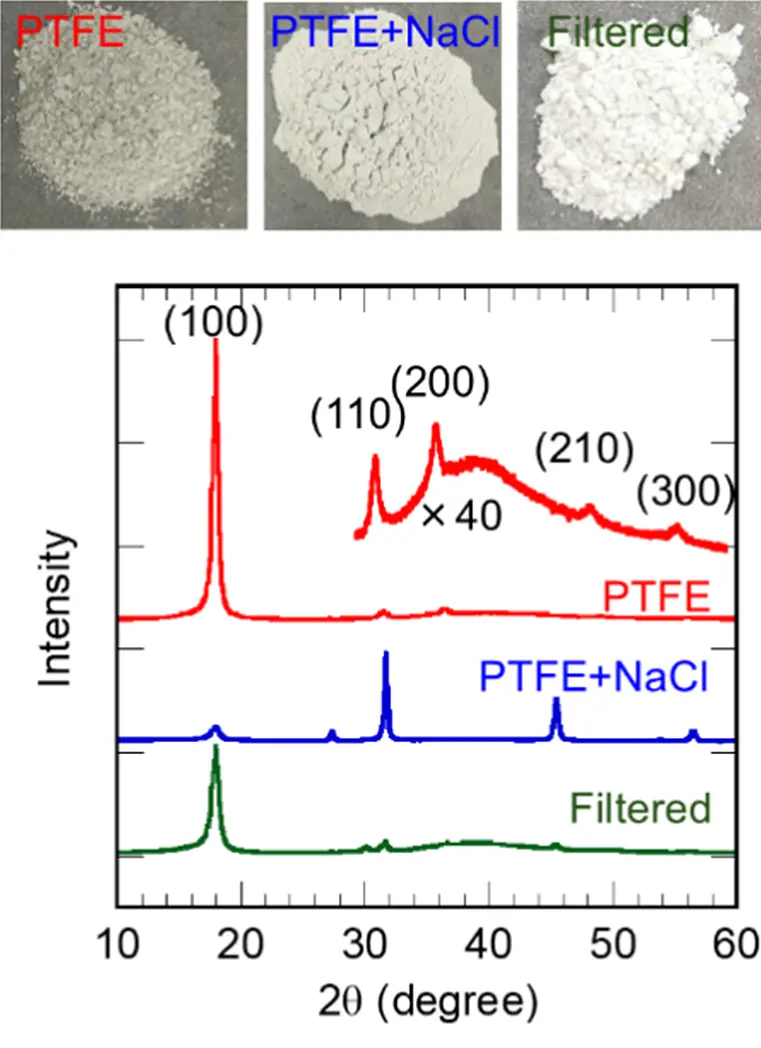

ミリングにより得られた各粉末とその粉末X線回折(XRD)測定結果を図2に示します。PTFEに由来する結晶ピークは、PTFE-NaClで著しく低下し、Filtered試料においては再びPTFE結晶ピークが現れましたが、その強度はもとの状態には戻りませんでした。このことから、一度ミリング処理を経たろ過後試料では、PTFEの高分子鎖間相互作用がゆるんだままであることが示唆されました。

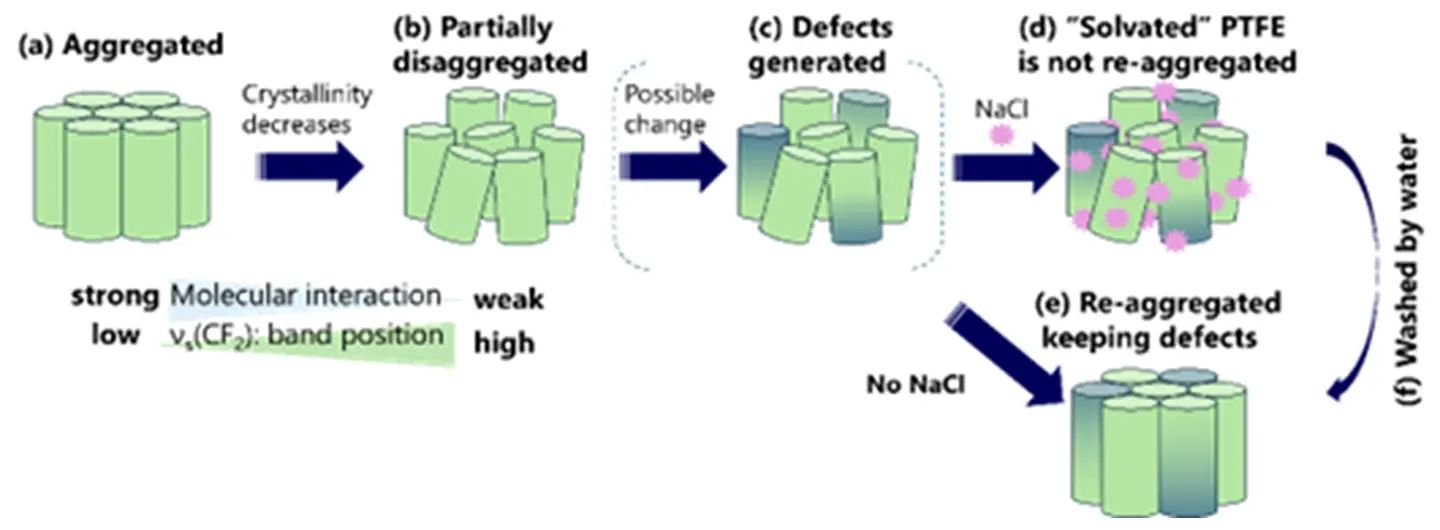

次に、全反射赤外分光(ATR-IR)法にて、粉末の赤外吸収特性について解析しました(論文2)。PTFE-NaCl試料では、フッ化アルキル基の伸縮振動ピークが、PTFE原料粉末に比べて高波数シフトし、Filtered試料では、そのシフトが回復するもののPTFE原料あるいはPTFEのみをミリングした試料のピーク位置までは回復しませんでした。また、フッ化アルキル基のらせん欠陥を示すピークは、ミリング処理を経た全ての試料で増加しました。これらの事実と、図2に示したようなXRDの解析結果から図3に示す概念図を提案しました。ミリングにより部分的な分子鎖間のゆるみ・らせん欠陥が生じ、NaClがそのゆるみ・欠陥を安定化させるという描像です。

原料PTFEおよびPTFEのみをミリングした試料、PTFE-NaCl試料、Filtered試料をプレス後焼結した結果を図4に示します。ミリング前のPTFEではペレットを得ることはできましたが、焼結により濡れ広がる様子が観察されました。ミリングしたPTFEは、プレス型から外すときにペレット形状が崩れ、焼結後には原料PTFEと同様に濡れ広がる様子が観測されました。これに対して、PTFE-NaCl試料およびFiltered試料では、プレスにより安定した固体が得られ、焼結後もペレット形状を保ちました。これらの結果は、PTFEとNaClを混合してミリングすることにより、粉体間結合能が再生し図4に示したマテリアル・リサイクルが可能であることを示唆しています。

社会的インパクト

フッ素ポリマーを含む高分子材料の資源循環の議論が近年高まっており、2019年に政府が「プラスチック資源循環戦略」を発表するなど、高分子材料のリデュース・リユース・リサイクルに関する様々な取り組みが行われています。炭化水素系の材料に比べると量は少ないですが、フッ素関連化合物を取り巻く社会状況を考えるとリサイクル法に対する需要は潜在的に高いと考えられます。本研究は、熱分解などのケミカル・リサイクルに比べ、エネルギー的観点から原理的に有利ではありますが、従来検討されてこなかったマテリアル・リサイクル法を提案するものです。

今後の展開

本研究では、提案したマテリアル・リサイクル法の概念実証として最低限の実験結果を示したものです。基本的なアイデアは実証されていますが、今後さらに詳細な機序解明やプロセス最適化、PTFE以外のフッ素ポリマーへの展開などが期待されます。

付記

論文1については、旭硝子財団の2023年度ブループラネット地球環境特別研究助成、および科学研究費補助金(21K18979、22H02106、22K14604)により実施されました。

論文2について、旭硝子財団の2023年度ブループラネット地球環境特別研究助成、科学研究費補助金(21K18979、22H02106、22K14604)により実施されました。

用語説明

- [用語1]

- マテリアル・リサイクル法:材料を化学的に分解せず、主に機械的操作により再利用する方法。

- [用語2]

- ボールミリング:円筒形容器にボールと粉体を入れ、その容器を回転させることにより、機械的に粉体にエネルギーを与える方法。

- [用語3]

- ケミカル・リサイクル:材料を化学的に分解して原料として再利用する方法。

論文情報

(リサイクル法について 論文1)

- 掲載誌:

- Bulletin of the Chemical Society of Japan

- タイトル:

- Mechanochemical processing of polytetrafluoroethylene with NaCl crystals

- 著者:

- Shogo Nishimura, Yao Li, Yuta Semba, Akihide Hibara, Tomoya Oonuki, Takeshi Hasegawa, and Junya Kano

(リサイクル法の作用機序について 論文2)

- 掲載誌:

- Journal of Physical Chemistry B

- タイトル:

- Molecular Disaggregation Process of PTFE Using Sodium Chloride: A Study by Infrared Spectroscopy

- 著者:

- Tomoya Oonuki, Taisuke Araki, Takayuki Oka, Hiroshi Matsuda, Nobutaka Shioya, Junya Kano, Akihide Hibara and Takeshi Hasegawa

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661