どんな研究?

歯周病は、日本人の約8割が感染しているといわれ、歯ぐきの炎症を引き起こし、進行すると歯を失う病気です。さらに、最近の研究では、心臓や血管にも感染し、心筋梗塞や脳卒中などの全身疾患の発病に関与する可能性が示唆されていますが、その具体的なメカニズムは十分に解明されていませんでした。

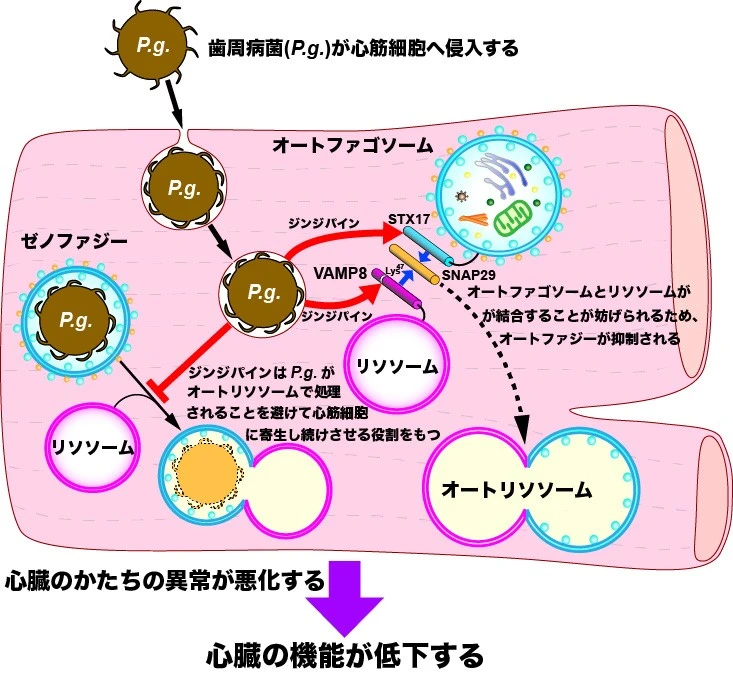

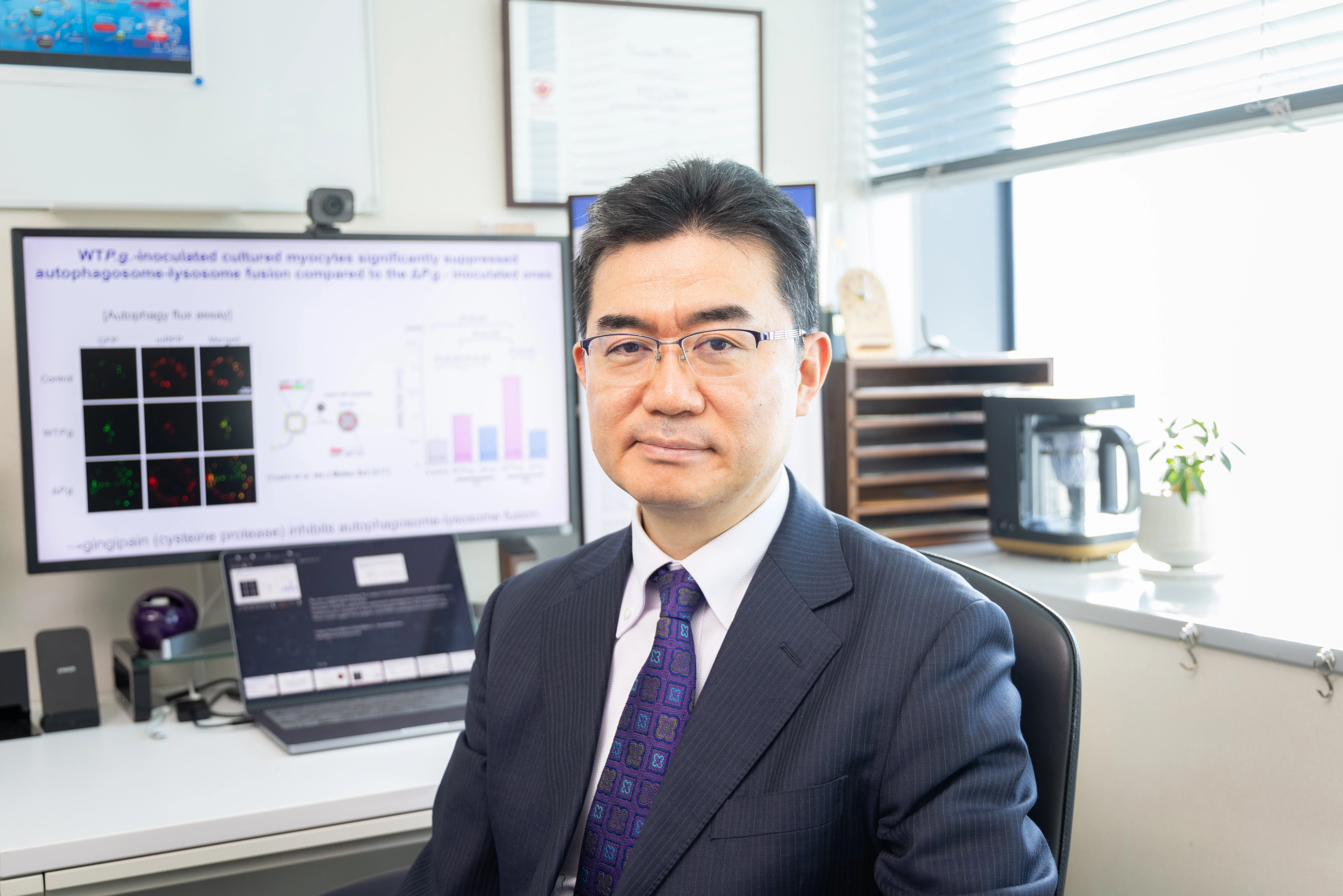

大学院医歯学総合研究科 循環制御内科学分野の前嶋康浩准教授らは、口腔内に生息する歯周病菌の1種であるPorphyromonas gingivalis(以下P.g.)が、心筋梗塞後の心臓組織の回復に及ぼす影響を調査しました。一般的に、細胞内には不要になったタンパク質や傷ついたミトコンドリアなどの細胞内小器官を掃除する「オートファジー」という仕組みがあります。本研究では、P.g.が持つ「ジンジパイン」というタンパク質が、心筋細胞のオートファジーを阻害することで心筋梗塞後の心臓組織の回復を遅らせる可能性があることを突き止めました。

ここが重要

ジンジパインを持たない変異P.g.を作成し、ジンジパインを持つ通常のP.g.と機能を比較しました。その結果、ジンジパインを持つP.g.に感染した心筋細胞は、生存率が低下し、心臓の破裂リスクが高まることが確認されました。また、オートファジーにおいて重要な役割をもつタンパク質であるVAMP8をジンジパインが破壊し、オートファジーを阻害することで、細胞内の不要物が蓄積し、損傷が悪化することが判明しました。さらに、ジンジパインの影響を受けにくいように遺伝子を改変したマウスでは、P.g.感染後も心臓の回復が改善されることも確認されました。

今後の展望

この研究結果は、歯周病が心疾患のリスクを高めるだけでなく、心筋梗塞後の回復にも悪影響を及ぼすことを示しています。今後、ジンジパインの働きを抑制する治療法の開発を進めることで、心筋梗塞後の回復促進につながる可能性があります。また、口腔ケアが心臓病予防にも役立つことを、多くの人に知ってもらうことが重要です。

研究者のひとこと

口腔内の健康を保つことが、心臓の健康にもつながることを示す研究です。将来的には、歯周病の治療が心疾患のリスク軽減につながる可能性を示すメカニズムについてさらに探求したいと考えています。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口