ポイント

- ダイヤモンド量子センサを活用し、広い周波数帯域で交流磁気特性を可視化

- 交流磁場の振幅と位相を同時に可視化する手法も確立

- 効率的なパワーエレクトロニクス設計に役立つ基礎技術として、エネルギー損失低減に貢献が期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の北川涼太博士(旧・東京工業大学、現(株)富士通)、波多野睦子教授、岩崎孝之教授、中川茂樹教授と、ハーバード大学 物理学科のアミール・ヤコビ―教授(Amir Yacoby、旧・東京工業大学 特任教授)らの研究チームは、ダイヤモンド量子センサ(用語1)を用いて磁性材料の交流磁気特性を高精度に可視化する技術を開発しました。

本研究では、kHz帯からMHz帯に及ぶ広い周波数範囲で、磁場の振幅と位相を同時にイメージングする測定手法を確立しました。これにより、パワーエレクトロニクス機器の高効率動作に向けた大きな課題である、軟磁性材料(用語2)の高周波動作時のエネルギー損失を詳細に評価することが可能となりました。特に、交流磁場のイメージング系を用いて、磁壁移動(用語3)などの磁性体の外部磁界に対する応答を視覚的に捉えることは、インダクタコアなどに用いられる軟磁性材料のさらなる低損失化・高効率化を実現する上で重要なステップです。今回の研究成果は、パワーエレクトロニクスを中心に、スピントロニクス・磁気記録など幅広い分野への応用が期待されます。

本成果は、5月23日付(現地時間)の「Communications Materials」誌に掲載されました。

背景

パワーエレクトロニクス分野において、動作周波数の高周波化が進む中、軟磁性材料の低損失化はインダクタや変圧器など多様な機器の効率向上に不可欠です。磁性材料の開発においては、エネルギー損失に関わる磁気特性を測定・イメージングすることが重要な指針となりますが、従来の測定では高周波域での磁気特性をイメージングすることが難しいという課題がありました。そこで本研究では、ダイヤモンド中のNVセンタ(用語4)を活用した量子センサ技術をさらに発展させ、MHz帯までの高周波帯域をカバーする新手法の開発に取り組みました。結果として、周波数とともに変化する磁場の振幅・位相を同時にイメージングすることで、エネルギー損失の詳細評価を可能としました。

研究成果

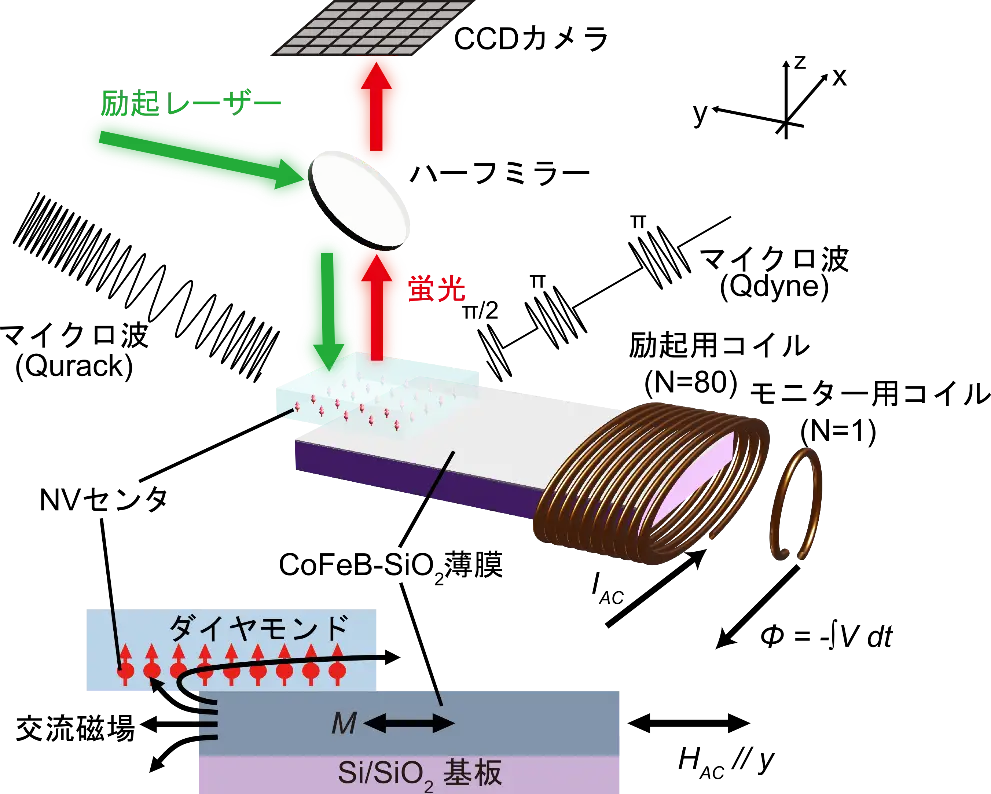

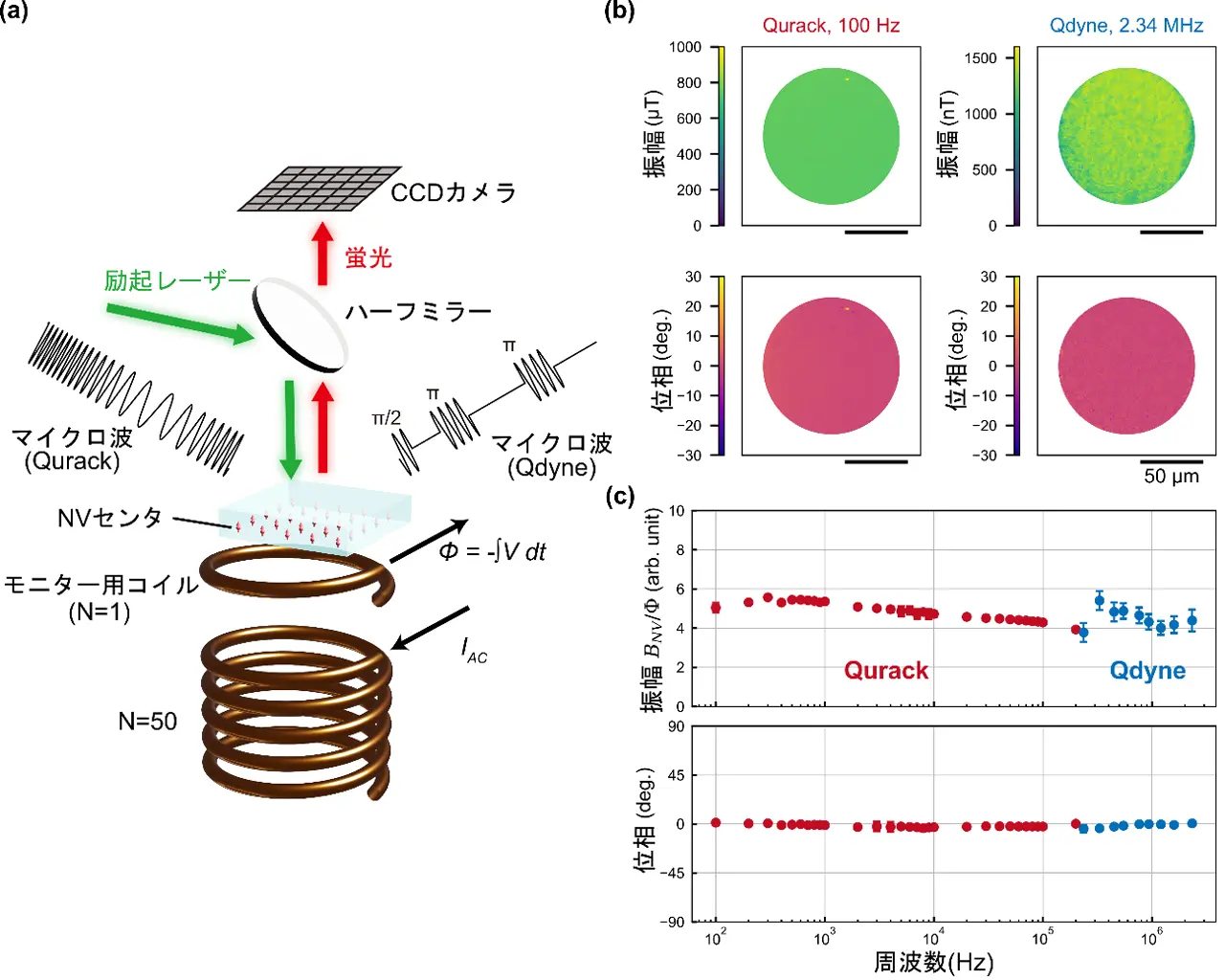

本研究では、kHz帯とMHz帯で異なる量子計測シーケンスを組み合わせることで、これまでは困難だった数MHzまでの広い周波数範囲で磁場をイメージングする方法を確立しました。具体的には、ダイヤモンド中に形成した膜厚数µmのNVセンタ層が局所的な磁気センサとして動作する装置構成を検討しました(図1)。NVセンタから発せられる赤色蛍光をカメラで撮影することで、磁場がイメージングされます。本研究では量子力学を活用し、量子操作に用いるマイクロ波の照射の方法を工夫することで、高周波帯域でのイメージングを試みました。kHz帯域を得意とするQurack法(用語5)およびMHz帯域を得意とするQdyne法(用語6)を用いることで、kHz帯-MHz帯の交流磁場の周波数をカメラが追従可能な帯域までダウンコンバートする技術を開発しました。

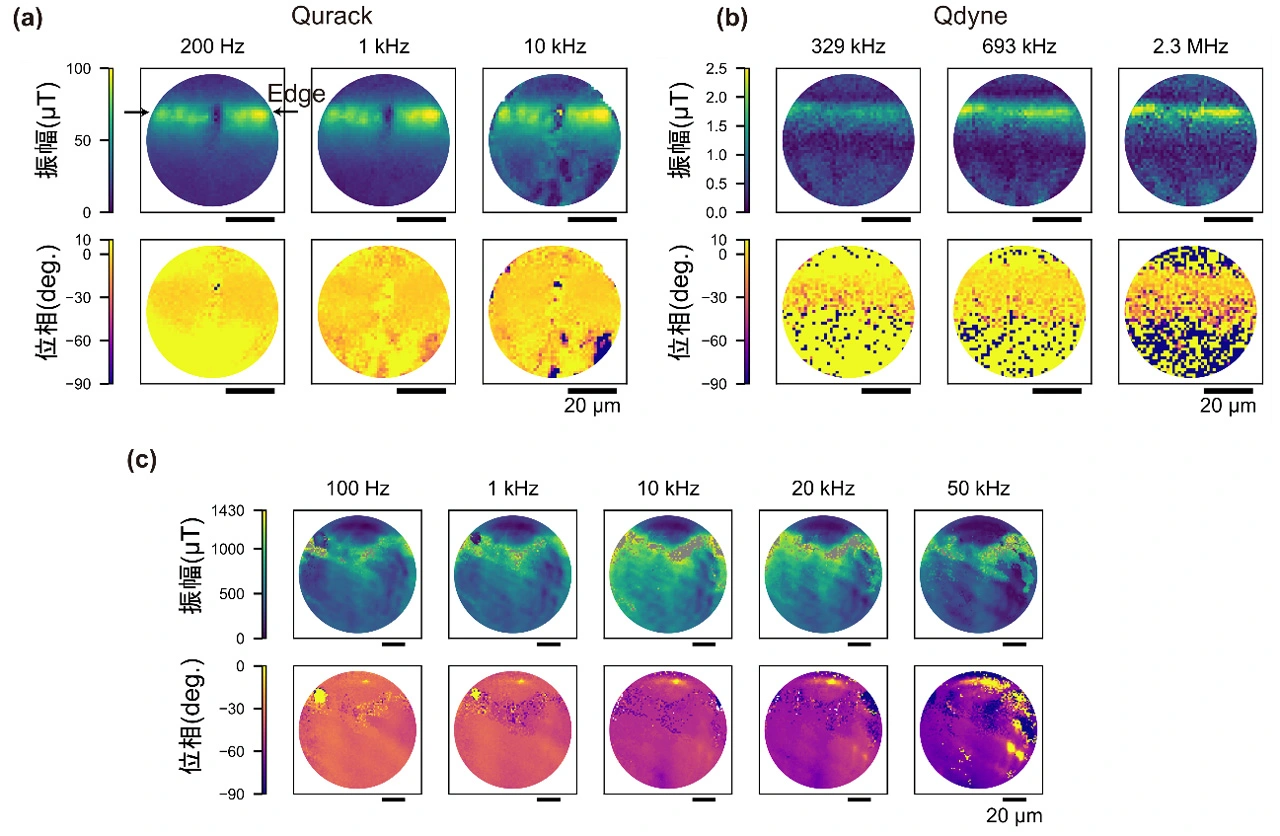

図2はセンサの動作実証のために行った実験の結果です。コイルから発生する交流磁界をイメージングしたもので、100 Hzから2.34 MHzまでの広い周波数帯域に渡って、狙った通り、一定の結果が出力されています。図3は磁性体の交流磁気特性をイメージングしたものです。図1に示すセットアップで測定を行いました。本学電気電子系の中川研究室が開発した高周波インダクタ用CoFeB-SiO2薄膜を測定対象としました。本試料は高周波動作におけるエネルギー損失を抑えるために、面内の磁気特性の非対称性(一軸磁気異方性、用語7)が付与されています。そのため、面内のある方向と90°回転させた方向に磁界を印加した場合で、全く異なる特性を示すことが期待されます。実際の結果として、ある方向(困難軸方向)に磁界を印加した場合は、100 Hzから2.3 MHzまでほぼ類似する傾向を示しました(図3 a,b)。しかしながら、90°回転させた方向(容易軸方向)の場合は、周波数の増加に伴い、位相が遅れる様子が示されました (図3c)。前者は周波数に対して軟磁性材料中のエネルギー損失が一定であること、後者はエネルギー損失が増加することを示唆します。

(a,b)磁性体の困難軸方向に対して外部磁界を印加した場合。200 Hzから2.3 MHzまで狙った通り一定の結果が出力されている。

(c)(a,b)の時と90°回転させて、磁性体の容易軸方向に対して外部磁界を印加した場合。周波数を上げて行くと徐々に位相が遅れる = エネルギー損失が増加する。

社会的インパクト

軟磁性材料の高周波動作におけるエネルギー損失の要因の解明は、損失の少ない磁性体の開発、より高効率なパワーエレクトロニクス機器の実現を可能にします。また、他の磁性材料の特性評価への応用も可能であり、材料の性能向上によるスマートグリッドやEVなどの先端領域での省エネルギー化に貢献します。

今後の展開

本手法を用いて、より高周波帯域での測定精度向上や、空間分解能の強化を図る計画です。さらに、磁壁ダイナミクスの直接観察や新規合金材料への応用など、産業界・学術界双方からの要望に応えるための研究開発を進める予定です。

付記

本研究は文部科学省光・光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)「固体量子センサの高度制御による革新的センサシステムの創出」(JPMXS0118067395)および、JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2106)の助成を受けたものです。

用語説明

- [用語1]

- ダイヤモンド量子センサ:ダイヤモンド中の不純物を活用し、量子力学の原理に基づいて磁場、圧力、温度などを高精度に測定するセンサ。

- [用語2]

- 軟磁性材料:磁石にはつくが、外部磁界が無くなると磁気が無くなる材料。コアや鉄心材として用いられる。代表的なものとして、旧・東京工業大学の発明である、フェライトが知られている(対義語 : 硬磁性材料。外部磁界を除いても磁気が残り、永久磁石として使われる)。

- [用語3]

- 磁壁移動:磁性体に対して外部磁界を印加した際に、磁壁(磁化の方向が揃っている領域の境界)が動くことで材料全体の磁気の量が変化すること。磁壁移動で消費されるエネルギーは、磁性体の高周波動作時のエネルギー損失と関連していることが指摘されている。

- [用語4]

- NVセンタ:窒素―空孔センタ。ダイヤモンド中の炭素原子の一部が窒素と空孔が隣接する形で置き換えられた構造を有する。緑色光を照射すると、赤色蛍光を発する。マイクロ波による量子操作と赤色蛍光の検出を組み合わせることで、磁場を測定できる。室温で高感度な磁場測定が行えるセンサ。

- [用語5]

- Qurack法:Qubit Frequency Track法。本研究で新規開発した、kHz帯域の交流磁場測定を得意とする方法。量子操作に用いるマイクロ波に対して、交流磁場の振幅・位相に同期した周波数変調を施す。

- [用語6]

- Qdyne法:Quantum Heterodyne法。工学院 電気電子系の波多野睦子教授・岩崎孝之教授のグループが2022年に開発した、MHz帯域の交流磁場測定を得意とする方法。量子操作に用いるマイクロ波を、交流磁場に同期したタイミングでパルス化する。

- [用語7]

- 一軸磁気異方性:三軸方向のうち、どこか一つの方向が磁化しやすい磁気的な性質。磁化しやすい方向を容易軸、磁化されにくい方向を困難軸と呼ぶ。

論文情報

- 掲載誌:

- Communications Materials

- タイトル:

- Imaging AC magnetization response of soft magnetic thin films using diamond quantum sensors

- 著者:

- Ryota Kitagawa, Aoi Nakatsuka, Teruo Kohashi, Takeyuki Tsuji, Honami Nitta, Kosuke Mizuno, Yota Takamura, Shigeki Nakagawa, Takayuki Iwasaki, Amir Yacoby, and Mutsuko Hatano

研究者プロフィール

波多野睦子 Mutsuko HATANO

東京科学大学 工学院 電気電子系 教授

研究分野:半導体デバイス、ダイヤモンド量子センサ

岩﨑孝之 Takayuki IWASAKI

東京科学大学 工学院 電気電子系 教授

研究分野:ダイヤモンド量子センサ、量子光源

中川 茂樹 Shigeki NAKAGAWA

東京科学大学 工学院 電気電子系 教授

研究分野: 磁性薄膜、スピントロニクス

Amir Yacoby

旧・東京工業大学 工学院 特任教授(Harvard University)

研究分野:固体物理、固体量子センサ、量子コンピュータ

関連リンク

- 5月26日 本文中の誤記を修正しました。

お問い合わせ

東京科学大学 工学院 電気電子系

教授 波多野睦子

- Tel

- 03-5734-3999