どんな研究?

1974年、ドイツの研究者A. Zeeckらは、カメルーンの火山の火口付近で土壌細菌を研究しているときに、赤い色素を生成する細菌を見つけました。この細菌を培養したところ、培地に赤い色素が蓄積することが観察され、この赤い色素は、後にナフトサイクリノンとして特定されました。現在までにβ-ナフトサイクリノンやγ-ナフトサイクリノンなど、8種のナフトサイクリノン類が知られています。

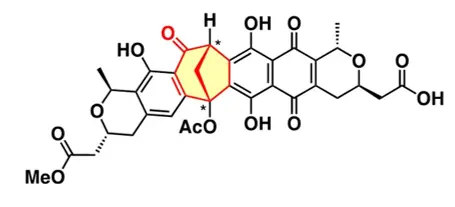

ナフトサイクリノン類は、医療や生物学的応用の可能性を持つ抗生物質の一種として注目されてきました。しかし、ナフトサイクリノンの化学構造が複雑であるために、人工的な合成はこれまで不可能でした。

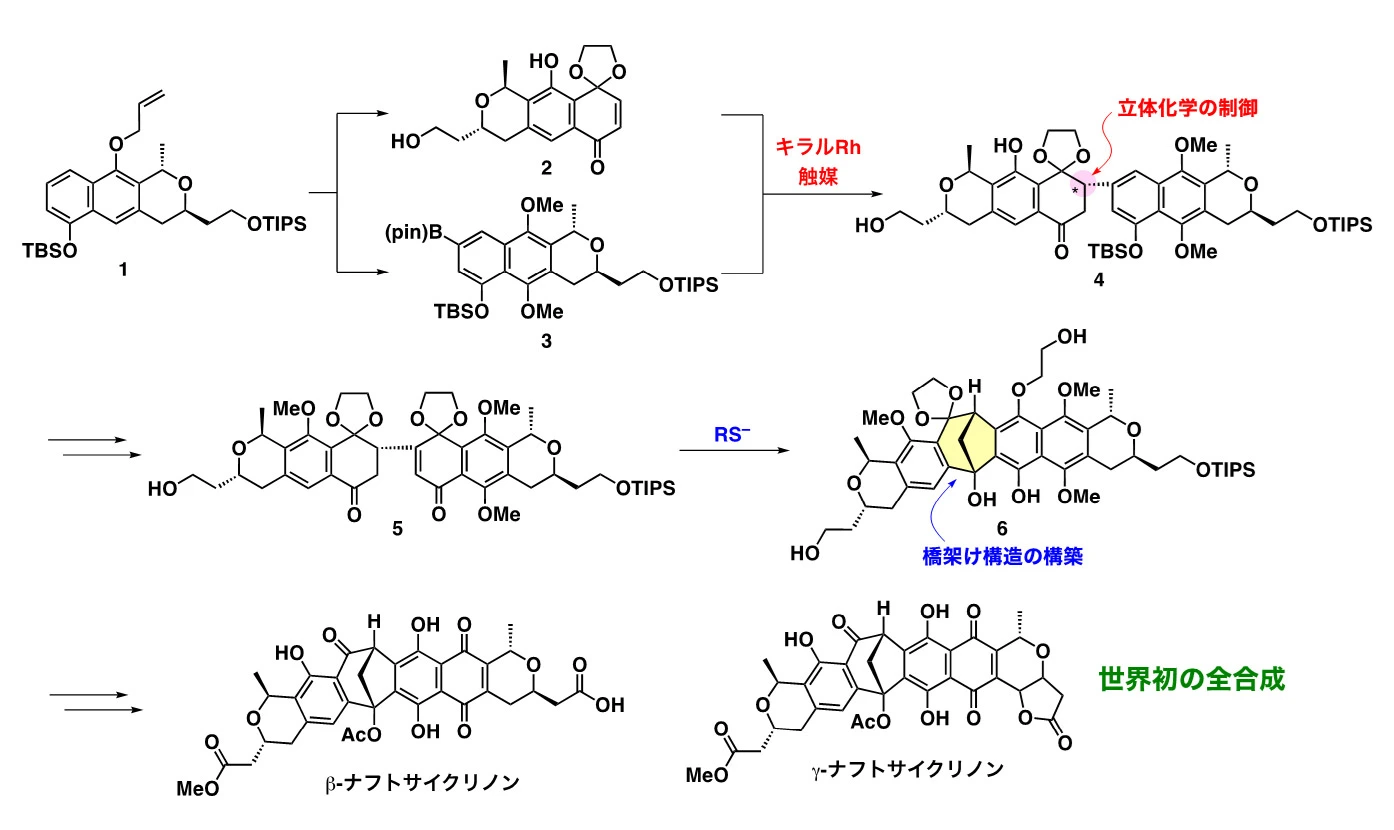

今回、理学院化学系の安藤吉勇准教授率いる研究チームは、独自の合成方法を開発することによって、β-ナフトサイクリノンとγ-ナフトサイクリノンという2種類のナフトサイクリノン類の全合成※用語1に世界で初めて成功しました。

ここが重要

ナフトサイクリノン類の化学的な構造を見たときに特徴的なのは、橋架け構造と呼ばれる黄色で示された部分です。このような構造は構築自体が難しいことが知られています。また、左右の構造も少しずつ異なっており、これらを人工的な化学反応でつくっていくことは容易ではありません。しかし、安藤准教授らは以下に示すプロセスを経て2種類のナフトサイクリノンの全合成に初めて成功しました。しかも、狙ったナフトサイクリノンを効率よく合成することに成功したのです。

最後に、6の左右の構造を処理することによって、β-ナフトサイクリノンとγ-ナフトサイクリノンの合成ができました。こうして、約半世紀前に単離・構造決定された歴史的な天然物ナフトサイクリノンの全合成に世界で初めて成功しました。

今後の展望

ナフトサイクリノン類のように人工的な合成が極めて困難だと考えられてきた化学物質の合成方法が開拓されたことで、類似する化合物の合成も可能になると期待されます。また、これまでには生成困難だった医薬品開発や材料化学研究が加速すると考えられます。

研究者のひとこと

天然物合成には純粋に「ものづくり」としてのおもしろさがあります。私たち合成屋は簡単な分子から複雑な分子を作り上げます。化学合成した分子が自然界からとれたものと完全に一致した瞬間のよろこびはかけがいのないものです。

この研究成果は、ともに実験した大学院生や博士研究員の努力の結晶です。紆余曲折がありましたが、全合成を達成できてうれしく思います。ナフトサイクリノン類を単離・構造決定したAxel Zeeck先生(御年85歳!)にも本成果を報告することができました。このように世代や国をこえて感動をわかちあえることも科学研究の魅力です。

用語説明

※ 用語1. 全合成:入手容易な化学物質(バイオマスや化石資源由来)から化学反応を駆使して、天然物を化学合成すること。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。