ポイント

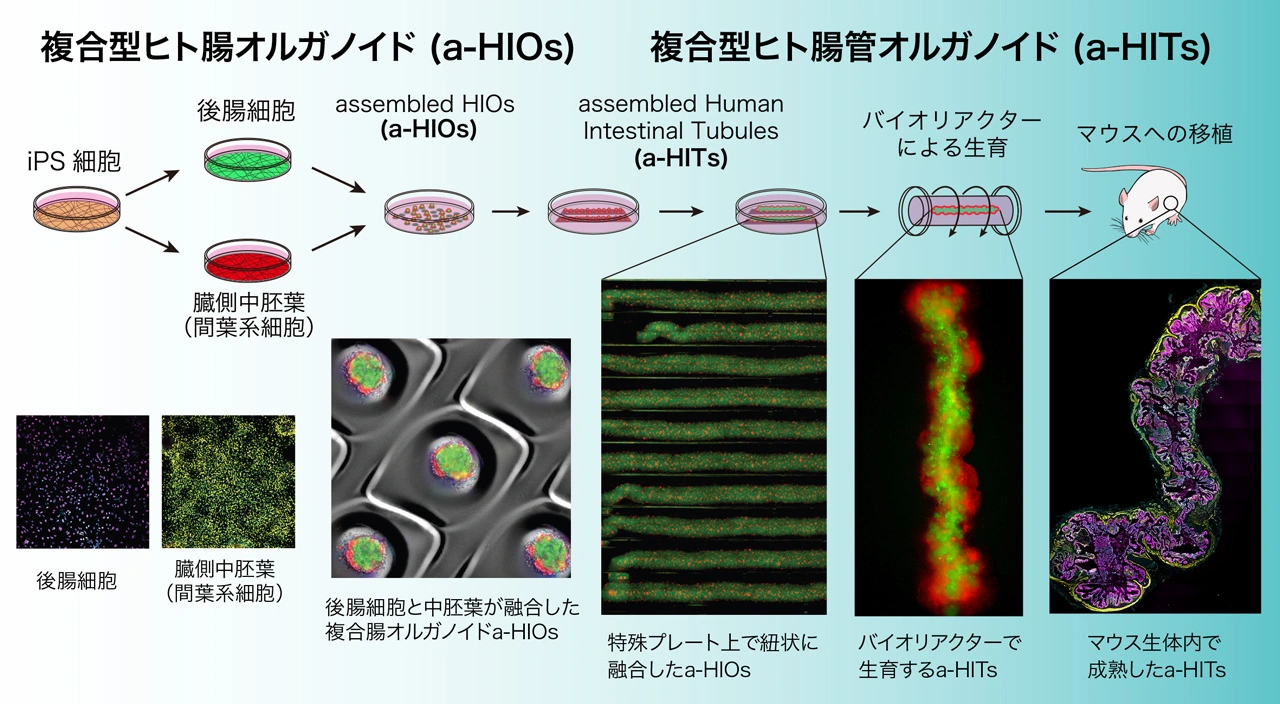

- iPS細胞由来の後腸細胞と間質細胞を融合させ、新たなヒト腸オルガノイドの作製に成功しました。

- 特殊プレートで腸オルガノイドを長軸方向に融合させ、管腔構造を持つヒト腸管オルガノイドの構築を実現しました。

- バイオリアクターで浮遊培養したヒト腸管オルガノイドをマウスへ移植することで、マウス小腸と同等のサイズの成熟したヒト腸組織を構築できることを確認しました。

- 将来的に臓器移植の代替となり得るiPS細胞由来ヒト腸管グラフトの創出により、医療応用への可能性が期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 医歯学総合研究科 消化器病態学分野の水谷知裕講師、髙橋純一プロジェクト助教、杉原ハディ優樹大学院生、および岡本隆一教授らの研究グループは、iPS細胞からそれぞれ誘導した後腸細胞と間質細胞を浮遊状態で融合させることで、新たなヒト腸オルガノイド(Human Intestinal Organoids; HIOs)[用語1]の構築法を開発しました。このオルガノイドの持つ高い自律融合能を活用し、特殊なデザインの細胞凝集プレート上でオルガノイドを長軸方向に融合させることで、従来の球状オルガノイドでは困難だった、腸組織の特徴である管腔構造を有するヒト腸組織の構築に世界で初めて成功しました。

「短腸症候群[用語2])」と呼ばれる広範な腸管切除に伴う腸機能の欠損は、患者のQOL(生活の質)を著しく低下させる社会的な問題となっています。そこで臓器移植に替わる手段として、iPS細胞など多能性幹細胞を用いて体外で臓器を作製する試みが注目されています。しかしながら、現状のiPS細胞由来のヒト腸オルガノイドは非常に小さい球体であり、腸組織の特徴ともいえる管腔構造の構築が困難でした。

今回の研究では、iPS細胞由来で数センチメートルを超える管腔構造を持つヒト腸組織の構築技術を開発することに成功しました。この技術のスケールアップにより、将来的には臓器移植の代わるiPS細胞由来のヒト腸管グラフトの創出が期待されます。本成果は、難病腸疾患に対する消化管再生医療の開発を目指す当研究グループにとって、大きな一歩となるものです。

本研究成果は、12月10日付(米国東部時間)の「Cell Reports Methods」誌に掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

潰瘍性大腸炎やクローン病といった難治性の炎症性腸疾患や小児先天性腸疾患などにより、広範な腸管切除を余儀なくされる場合、「短腸症候群」と呼ばれる腸機能の欠損が生じ、患者のQOL(生活の質)が著しく損なわれることがあります。根本的治療法である小腸移植は、ドナー不足や移植後の拒絶反応などの課題があるため、依然として広く普及した治療とはなっていません。このため、臓器移植に代わる手段として、iPS細胞などの多能性幹細胞を用いて体外で臓器を作製する技術に期待が寄せられています。

iPS細胞由来のヒト腸オルガノイドは、ヒト腸組織へと成熟する能力を有しています。しかし、その形態は小さな球体であり、大きさは最大でも数ミリメートルにとどまります。また、腸組織の最大の特徴である管腔状構造を持たないため、臓器移植の代替手段となり得るような大型の腸管組織を構築することは困難でした。

本研究グループは、iPS細胞を用いて浮遊状態でヒト腸オルガノイドを効率的に誘導する手法をこれまで開発してきました(Cell Reports Methods 2022)。この技術をさらに応用することで、iPS細胞由来で管腔構造を持つ真の腸管オルガノイドの作製を目指し、研究を進めてきました。

研究成果

まず、より安定したヒト腸オルガノイドを誘導するために、iPS細胞から腸上皮組織の元となる後腸細胞と、間質組織の間葉系細胞の元となる臓側中胚葉をそれぞれ誘導しました。それらを低接着性の細胞凝集プレート上で浮遊スフェロイドとして融合させたところ、2種類の細胞は自律的に融合し、球状の腸オルガノイド(assembled-HIOs; a-HIOs)が誘導されることを見出しました。

この腸オルガノイドは、安定した組織構築能を持つだけでなく、高い融合能を有していることが確認されました。そこで、AGCテクノグラス株式会社と共同で開発した細胞凝集のための溝状構造を有する低接着培養容器(Org-SPプレート)[用語3]を使用し、このプレートにオルガノイドを播種したところ、溝構造内で凝集したオルガノイドが紐状に融合することが判明しました。

また、形成された長さ数センチメートルに及ぶ大型の紐状オルガノイドを安定的に培養・維持するために、回転型のバイオリアクター[用語4]を使用して浮遊培養を行いました。その結果、紐状オルガノイドの中心に管腔が形成され、腸組織と同様の構造を持つ管腔状腸オルガノイドへと成熟することを確認しました。このように、a-HIOsを融合して構築したこの腸管オルガノイドをassembled Human Intestinal Tubules(a-HITs)と名付けました。

さらに、このa-HITsを免疫不全マウスの腸間膜へ移植したところ、マウス小腸の直径と同等サイズの成熟したヒト腸組織を構築できることが明らかになりました。

社会的インパクト

本研究では、これまでのiPS細胞由来ヒト腸オルガノイドでは実現できなかった、腸管組織の特徴である管腔構造を持つ大型のヒト腸管オルガノイドを構築することに成功しました。この成果により、将来的には臓器移植の代替手段として、iPS細胞由来ヒト腸管グラフトを活用した消化管再生医療の実現が大きく前進すると期待されます。

今後の展開

本研究では、iPS細胞由来ヒト腸オルガノイド培養技術を応用することで、より大型で管腔構造を持つヒト腸管オルガノイド(a-HITs)の構築が可能であることを初めて示しました。今後は、臨床応用を目指し、臓器移植の代替手段となり得るiPS細胞由来腸組織の構築に向けて、さらなる技術開発を進めていきます。

付記

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム 再生・細胞医療・遺伝子治療研究開発課題(基礎応用研究課題)「iPS細胞を用いた自己組織化による複合型機能性ヒト腸管グラフト製造法の開発」(JP22bm1123007)、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業(JPMJFR2113)、次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2120)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業の支援を受けて実施されました。

本研究で使用した低接着培養容器Org-SPプレートは、AGCテクノグラス株式会社の協力により開発されたものです。

用語説明

- [用語1]

- ヒト腸オルガノイド(Human Intestinal Organoids; HIOs):オルガノイドは、臓器を形成する幹細胞とその分化した細胞からなる球状の細胞集塊として培養する手法で、体外で3次元構造を成し、臓器のミニチュアのように同様の構造と機能を備える。ヒト腸オルガノイドは、iPS細胞から誘導される後腸細胞をオルガノイド培養によって腸細胞へと成熟させたもので、上皮細胞と間質細胞からなる。実験用マウスに移植することで、体内で成熟したヒト腸組織を構築することができる。

- [用語2]

- 短腸症候群:腸の病気で小腸の多くを切除した場合や、生まれつき小腸が短いことにより、栄養を十分に吸収できない状態のこと。栄養状態を保つためには、中心静脈栄養法という点滴による栄養補給が必要である。根本的な治療は、臓器移植治療である小腸移植だが、ドナー不足や移植治療の困難さからその適応や施行件数は少ない。

- [用語3]

- 低接着培養容器(Org-SPプレート):培養面への細胞の接着を抑えるために表面に特殊コートを施した培養容器。培養面に微細な窪み構造を施すことで、浮遊状態の細胞が凝集し、スフェロイドやオルガノイドと呼ばれる細胞塊の形成を促す。本研究では、この特性を利用し、培養面の溝構造をデザインすることで紐状の細胞塊を形成することができた。

- [用語4]

- バイオリアクター:細胞の培養、成熟、組織構築を促すための培養機器。本研究で使用したものは、ガス透過性のあるシリンジ型リアクターを回転させる機構を採用し、大型の腸管オルガノイドに適切な培養因子の供給やガス交換を促すことでその成熟を促進している。

論文情報

- 掲載誌:

- Cell Reports Methods

- 論文タイトル:

- Controlled aggregative assembly to form self-organizing macroscopic human intestine from induced pluripotent stem cells

- 著者:

- Junichi Takahashi, Hady Yuki Sugihara, Shu Kato, Sho Kawasaki, Sayaka Nagata, Ryuichi Okamoto, Tomohiro Mizutani *

*Corresponding author

研究者プロフィール

水谷 知裕 Tomohiro MIZUTANI

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科消化器病態学分野 講師

研究分野:消化器内科学、消化管幹細胞学、再生医療

髙橋 純一 Junichi TAKAHASHI

研究当時:東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科消化器病態学分野 プロジェクト助教

現:シンシナティ小児病院メディカルセンター リサーチフェロー

研究分野:消化器内科学、消化管幹細胞学、再生医療

杉原 ハディ 優樹 Hady Yuki SUGIHARA

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科消化器病態学分野 大学院生

研究分野:消化管幹細胞学

岡本 隆一 Ryuichi OKAMOTO

東京科学大学 大学院医歯学総合研究科消化器病態学分野 教授

研究分野:消化器内科学、再生医療