ポイント

- 白亜紀/古第三紀境界の小惑星衝突によって形成されたチチュルブ・クレーター内での海洋環境変動および生態系の回復条件が未解明

- メキシコ湾の衝突後の堆積物を用いたオスミウム同位体比(187Os/188Os)記録をもとに、クレーター下で発生した継続的な熱水活動の証拠を発見

- 熱水中に溶解した栄養塩の供給が、衝突地点における生態系の急速な復活・繁栄を促進させた可能性を示唆

概要

今から約6600万年前、メキシコ・ユカタン半島沖に小惑星が衝突することにより海洋性生物の約70%が絶滅しました。その後、生態系が回復するのに要した期間については、衝突地点において数万年以内と予想以上に早かったことがクレーター内の堆積物の研究から示されていましたが、その原因は不明でした。

九州大学大学院 理学研究院の佐藤峰南助教、東京科学大学 理学院 地球惑星科学系の石川晃准教授の国際研究グループは、メキシコ湾の堆積物に記録された小惑星衝突後約300万年間の化石層序/オスミウム同位体層序から、衝突後少なくとも70万年にわたってメキシコ湾が半閉鎖的な海洋環境を形成し、クレーター直下で発生した熱水活動の影響を受けていたことを明らかにしました。さらに本研究では、熱水活動を通じてメキシコ湾へと継続的にもたらされた栄養塩が、衝突地点における生態系の回復速度や化石群集の顕著な移り変わりに重要な役割を果たしていた可能性を示しました。

本研究成果は、2025年4月8日午後6時(日本時間)公開の国際学術誌「Nature Communications」に掲載されました。

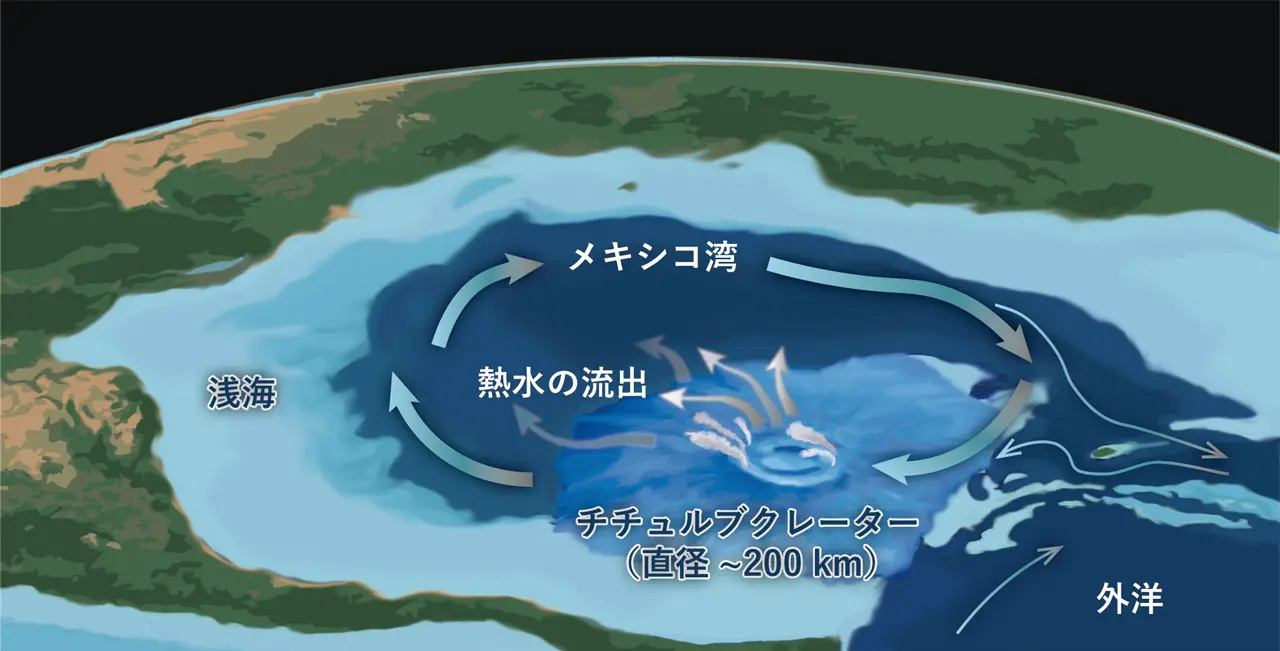

白亜紀末、ユカタン半島に形成されたチチュルブ・クレーター直下には、衝突エネルギーを熱源とした熱水活動が生じた。当時はメキシコ湾が半閉鎖的であったため、熱水から放出される栄養塩が濃縮する環境下にあった可能性が示された。

九州大学 佐藤助教からひとこと:

小惑星衝突後のメキシコ湾は、継続的な熱水活動により特殊な海洋環境を形成したことで、外洋域とは全く異なる生態系の回復過程を記録しています。大規模な衝突イベントに伴う生物絶滅・進化プロセスは、古生物学や海洋学だけではなく、地球化学を利用することで見えてくることを知ってもらえたら嬉しいです。

研究の背景と経緯

今から6600万年前の白亜紀/古第三紀境界[用語1]では、メキシコ・ユカタン半島沖に小惑星が衝突し、直径約200 kmのチチュルブ・クレーターが形成されました(図1)。衝突により飛散した物質から構成される堆積物は、小惑星物質に特有の高い白金族元素濃度[用語2]および低いオスミウム同位体比(187Os/188Os)[用語3]で特徴づけられ、世界中の350地点以上から発見されています。これまで、衝突由来の堆積物を鍵として、衝突による生物絶滅とその後に続く生命進化の過程を解読する研究が精力的に行われてきました。特に、国際深海科学掘削計画(IODP)[用語4]の第364次研究航海(Expedition 364)[用語5]により採取されたクレーター内の掘削コア試料を用いた研究では、生態系の復活が遅かったことが予想される衝突地点において、衝突後数年以内という非常に短期間で生物活動が始まり、少なくとも数万年以内には植物性プランクトンが作る有機物を食物連鎖の基礎とする多様な生態系が復活していたことが示されました。しかし、このような生態系を支える環境が、クレーター内でどのようにして作られたのかについては明らかになっていませんでした。

研究の内容と成果

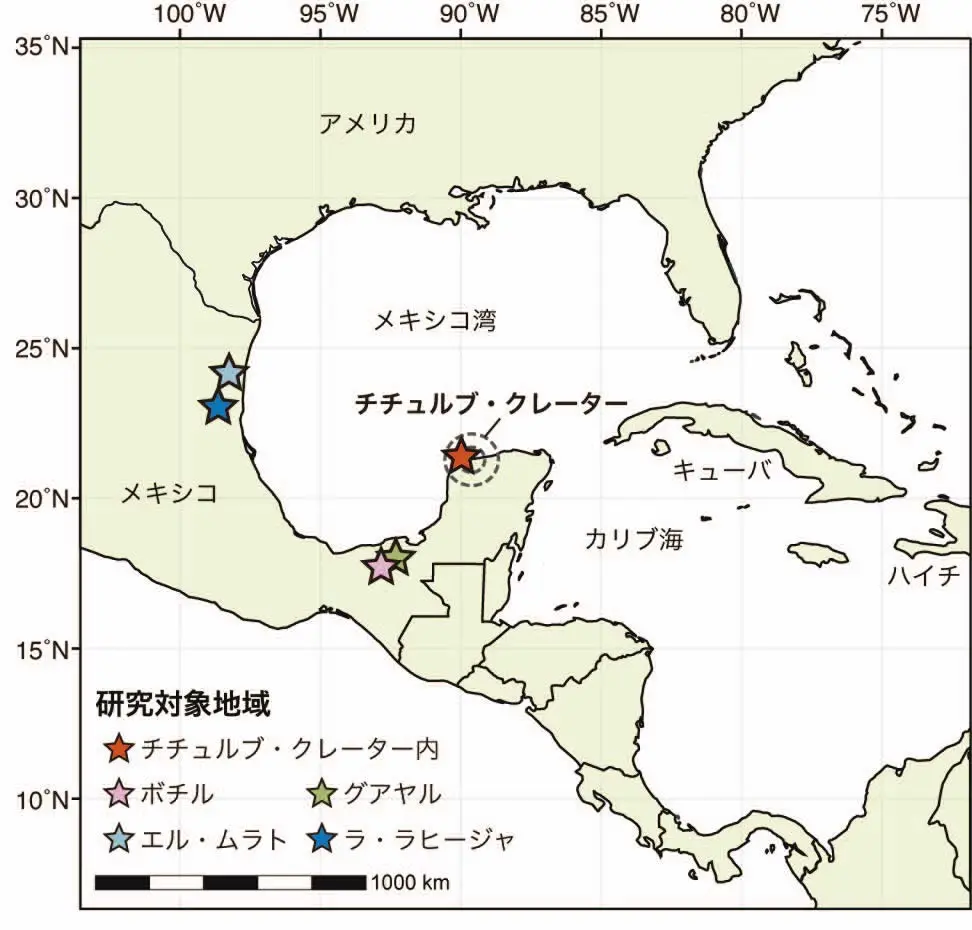

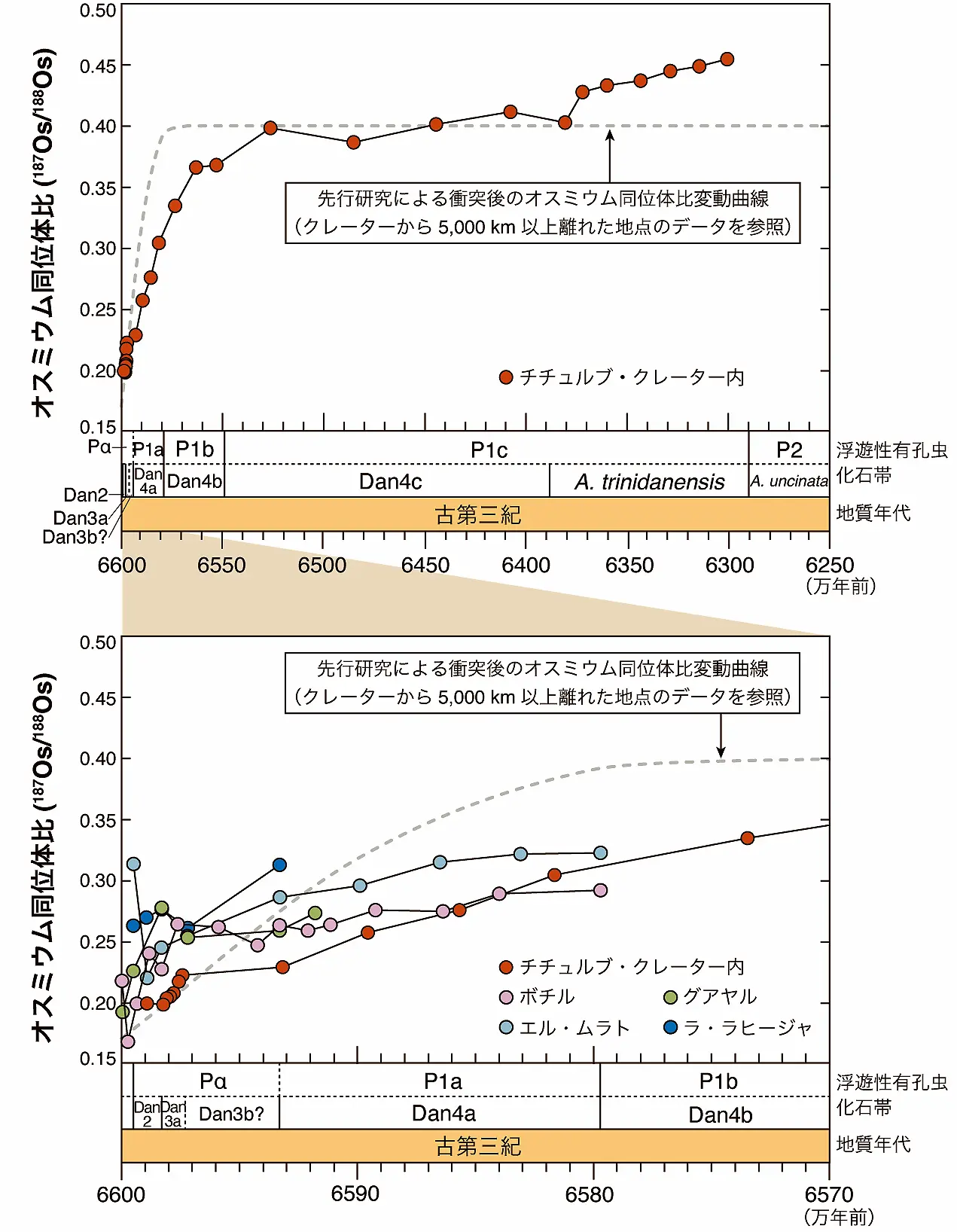

本研究では、チチュルブ・クレーター掘削コア試料およびメキシコ東部に分布する衝突後約300万年間の堆積物を対象として(図2)、浮遊性有孔虫[用語6]を用いた化石層序から堆積年代を高解像度で取得し(図3)、オスミウム同位体比の変動記録を詳細に調べました。その結果、衝突由来の堆積物に記録されている低いオスミウム同位体比(187Os/188Os = 0.2)は、衝突前の値(187Os/188Os = 0.4)に戻るまでに約70万年かかっていたことが明らかとなりました。本研究の結果は、衝突地点から5,000 km以上離れた外洋域から報告されている期間(約20万年)と大きく異なります。これは、クレーター下やその周辺域に堆積した低いオスミウム同位体比を持つ小惑星物質が、メキシコ湾内にのみ継続的に供給されていたことを意味します。

本研究で対象とした地域は、外洋域(クレーターからの距離:5,000 km以上)と比べて、衝突前のオスミウム同位体比(187Os/188Os = 0.4)まで回復するのに長期間要したことが明らかとなった。

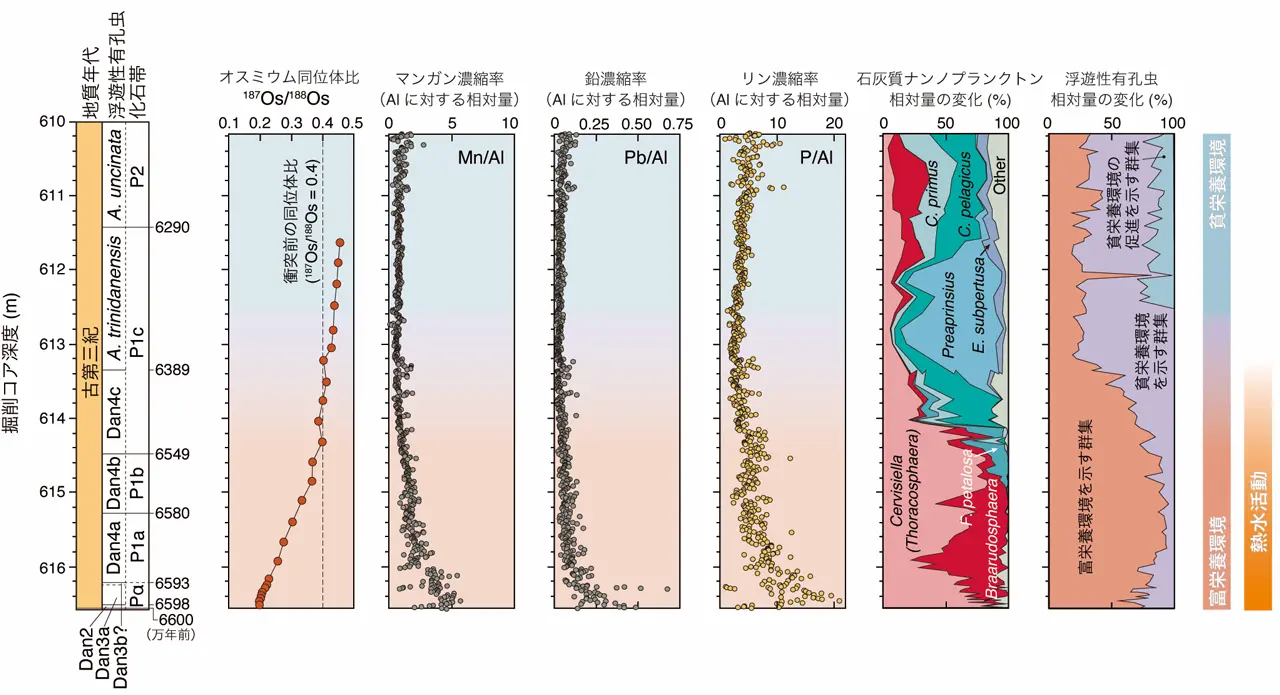

チチュルブ・クレーター内の海底下では、小惑星衝突で生じた海底熱水活動[用語7]による元素移動の証拠が、非常に広い範囲(海底下5〜6 km、約14×1015 km3)で認められています。岩石に含まれる重金属元素であるマンガン(Mn)や鉛(Pb)は熱水と反応してゆっくりと溶解し、その後、上方へ移動した熱水は海水により冷やされることで、沈殿物が堆積物中に取り込まれます。クレーター内の衝突後の堆積物中には、MnやPbが特徴的に濃集しており、70万年かけて徐々に減少していることから、低いオスミウム同位体比の供給源が熱水であったことを突き止めました(図4)。これらの結果は、衝突後のメキシコ湾では半閉鎖的な海洋環境が形成され、クレーター下から生じた熱水の影響を70万年間にわたり強く受けていたことを示しています(図1)。

オスミウム同位体比が衝突前の値に戻るまでの間、マンガン、鉛、リンの濃集が見られ、クレーター下での熱水活動および栄養塩の継続的な供給が示された。また、海洋中の生物基礎生産量の指標となる石灰質ナンノプランクトンは、海洋が富栄養環境から貧栄養環境へ移り変わる際に、群集の顕著な変化が見られる。

小惑星衝突後、クレーター内の海域では生物基礎生産の指標となる石灰質ナンノプランクトン[用語8]および海洋環境の指標となる浮遊性有孔虫の化石が急速に増加し、熱水活動の影響がなくなった約70万年を境に、富栄養環境を示す化石群集から貧栄養環境を示す群集への顕著な移り変わりが見られます(図4)。つまり、衝突地点における生態系の特殊な急速回復は、クレーター下に生じた熱水活動によってもたらされた富栄養の海洋環境が原因である可能性が示されました。実際、MnやPbの濃集と同時期に、リン(P)の濃集も記録されており、熱水中に含まれるリン酸塩などの栄養塩[用語9]の豊富な供給が、生態系の急速な回復および群集変化に大きな影響を及ぼしていたことを示唆しています。

今後の展開

小惑星衝突が引き起こした白亜紀末の生物大量絶滅後、生態系が回復するために要した期間については、衝突地点に近いほど遅くなると考えられていました。そのため、チチュルブ・クレーター内の海域で生態系が急速に復活したことは予想を覆すものでした。本研究では、生物大量絶滅をもたらした小惑星衝突は、熱水活動を発生させることで生態系の回復にも深く関わっていたことを明らかにしました。今後は、クレーター直下の熱水循環が、メキシコ湾全体の生態系にどの程度影響を及ぼしたのかについて研究が進むことが期待されます。また、衝突由来堆積物を探索する地球化学的指標として利用されてきたオスミウム同位体比は、当時の長期的な海洋環境変動を紐解くツールとしても利用できることが示されました。今後、カリブ海や太平洋など、衝突地点からの距離が異なる様々な海域の堆積物からオスミウム同位体層序が復元されれば、よりグローバルな生態系の回復パターンとその要因を明らかにすることができるかもしれません。

付記

本研究はJSPS科研費 (JP23KK0066、JP23H01269)の助成を受けたものです。

用語説明

- [用語1]

- 白亜紀/古第三紀境界:今から約6600万年前の白亜紀および古第三紀の境界を示す地質時代の用語。

- [用語2]

- 白金族元素:ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rd)、パラジウム(Pd)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)、白金(Pt)の6つの元素からなる親鉄元素。白金族元素は地球表層の岩石中にはほとんど含まれておらず、金属でできた地球の中心核が形成される際に深部へ取り去られた結果と考えられている。一方、白亜紀末に衝突した小惑星中には、地球表層の岩石に比べて数百〜数千倍も豊富に含まれている。

- [用語3]

- オスミウム同位体比(187Os/188Os):オスミウム(Os)は原子番号76番の白金族元素であり、184、186、187、188、189、190、192の7つの同位体が存在し、その同位体同士の比をとったものがオスミウム同位体比。特に、187Os/188Osは地球表層の大陸地殻(187Os/188Os = 1.4)と小惑星物質(187Os/188Os = 0.12)で異なる値を持つことが知られているため、堆積物中に流入した宇宙由来物質の検出に有用である。

- [用語4]

- 国際深海科学掘削計画(IODP: International Ocean Discovery Program):2013年10月から始動した多国間の科学共同研究プロジェクト。日本が運航する地球深部探査船「ちきゅう」 と、米国が運航する掘削船「ジョイデス・レゾリューション号」を主力掘削船として、欧州が提供する特定任務掘削船を加えた複数の掘削船を用いて深海底を掘削することにより、地球環境変動、地球内部構造、地殻内生命圏等の解明を目的とした研究を行っている。

- [用語5]

- 第364次研究航海(Expedition 364):2016年4〜5月にかけて、国際深海科学掘削計画(IODP)の一環として「チチュルブ・クレーター掘削計画」が実施された。掘削コアはドイツ・ブレーメン大学の海洋研究所に輸送され、同年9〜10月に本格的な記載・分析・個別試料の分取が行われた。本航海では、白亜紀末の小惑星衝突の際に形成された海底下のチチュルブ・クレーターを掘削した。これまで、クレーターの形成過程や、衝突が引き金となった熱水活動の履歴、海洋生態系の回復速度など、破局的な環境激変の実態解明のため研究が進められている。また研究航海では衝突起源の堆積物だけではなく、掘削海域の基盤岩である花崗岩を採取した。この研究計画には日本(4名)を含め、アメリカ、ヨーロッパ各国、オーストラリア、中国、メキシコ から計31名の研究者が参加した。

- [用語6]

- 浮遊性有孔虫:外洋域の表層から中層水に生息する単細胞の原生動物プランクトン。殻の形態的特徴で分類できる種数が多く、短い生存期間かつ広範囲に分布・多産するため、白亜紀や古第三紀の地質時代判定の示準化石として利用されている。また有孔虫の骨格は、当時の海水温や栄養状態を記録しているため、海洋環境の指標としても有用である。

- [用語7]

- 熱水活動:海水が熱源(本研究では天体衝突)により熱せられて、地中で高温・高圧の流体となり、周囲の岩石と化学反応や溶解反応を起こすことで、重金属や硫化水素を含む液体が海底に噴出されること。

- [用語8]

- 石灰質ナンノプランクトン:光合成を行って石灰質の殻をつくる単細胞の原生生物。この殻の化石を石灰質ナンノ化石と呼ぶ。現生種では10 nm 以下のものが多く、最大では60 nm に達する。主に海洋の透光帯に生息するプランクトン。熱帯~温帯海域での主要な基礎生産者となっている。

- [用語9]

- 栄養塩:海洋科学における用語。通常は、生物生産量をコントロールする可能性のある N・P(リン酸塩態)・Si(珪酸塩態)の塩類を指す。

論文情報

- 掲載誌:

- Nature Communications

- タイトル:

- Prolonged 187Os/188Os excursion implies hydrothermal influence after the Chicxulub impact in the Gulf of Mexico

- 著者:

- Honami Sato, Akira Ishikawa, Ignacio Arenillas, José A. Arz, Vicente Gilabert, Philippe Claeys, Steven Goderis, Christopher M. Lowery, Sean P.S. Gulick, Joanna V. Morgan

関連リンク

- 2025年4月10日 関連リンクを追加しました。

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- media@adm.isct.ac.jp

- Tel

- 03-5734-2975

- FAX

- 03-5734-3661