ポイント

- 最密充填構造を持つ有機金属ナノクラスターに原子空孔を導入することに成功

- 原子十数個というミクロスケールにおける、原子空孔の移動に基づく原子拡散を実証

- 触媒や材料の性質を決める鍵として注目される原子欠陥の研究・開発の発展に期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 応用化学系の村橋哲郎教授、重田翼助教、京都大学 高等研究院 物質-細胞統合システム拠点の榊茂好特定教授、防衛大学校 山本浩二講師、理化学研究所 橋爪大輔チームリーダーらの共同研究グループは、最密充填型の金属ナノクラスター[用語1]骨格を持つ有機金属錯体[用語2]において、単一の原子空孔[用語3]を導入することに成功するとともに、その空孔が分子中で素早く移動して金属原子が拡散することを実証しました。本成果は、分子レベルで原子空孔を精密に導入し、そのダイナミクスを観測・解析可能とする初めての化学的手法を提供するものであり、分子レベルでの原子欠陥の理解と制御に向けた大きな一歩になると考えられます。今後、原子欠陥を自在に操作・解析することを可能にする新たな分子化学の展開が期待されます。

本成果は、7月11日にEarly View版が公開され、8月25日付のドイツの総合化学誌「Angewandte Chemie International Edition」電子版に掲載されました。

背景

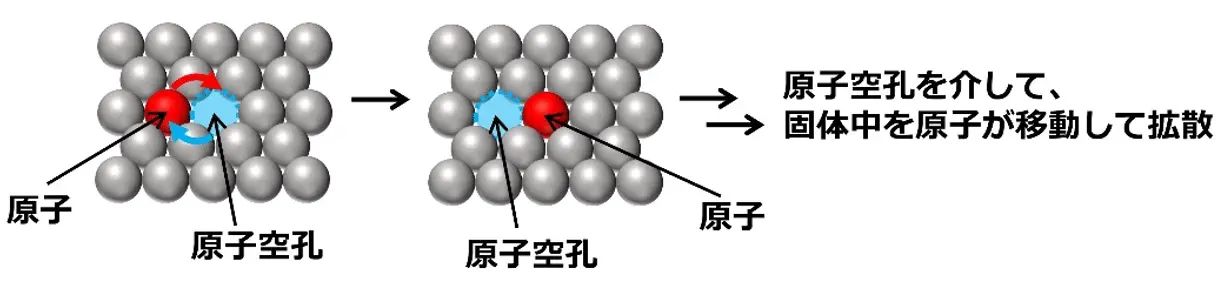

原子が最密充填された構造の中に原子空孔と呼ばれる欠陥が生じると、周囲にある隣接原子がこの空孔を埋めるように移動し、これが連続して進行することによって、原子が物質内を拡散すると考えられています(図1)。原子の拡散は、物質の性質や機能に深く関わる重要な現象とされていますが、これまでは、天文学的な数の原子からなる固体などの、マクロスケールの物質に特有の現象と考えられてきました。一方、このような空孔移動に基づく原子拡散が、十個から数百個程度の原子で構成される分子のレベルで起こるかどうかは、これまで明らかになっていませんでした。その主な理由は、分子中に原子空孔を精密に導入する化学的手法が確立されておらず、原子拡散を調べるための適切なモデル分子を構築することが困難だったためです。

研究成果

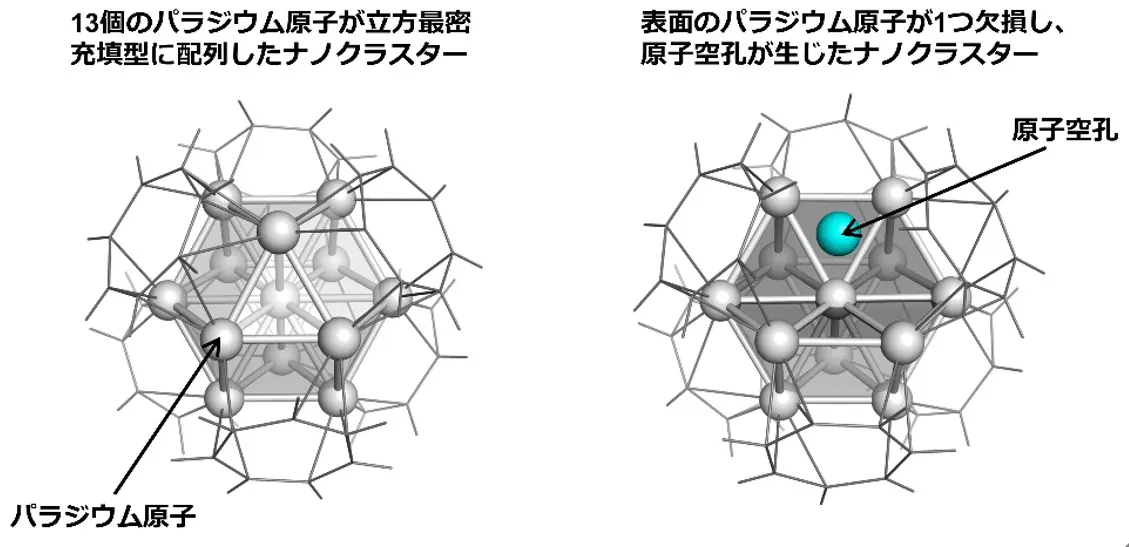

村橋教授と榊特定教授らの研究グループは、独自に開発した化学合成法を駆使し、12個のパラジウム(Pd)原子から構成される新しい有機パラジウムクラスター分子(Pd12クラスター)の合成に成功しました。核磁気共鳴(NMR)測定[用語4]、単結晶X線構造解析、および量子化学計算を行った結果、この分子ではパラジウム原子が立方最密充填構造[用語5]をとり、その表面部位に正確に一つだけ原子空孔が存在することを明らかにしました。

同研究グループはこれに先立ち、同じ有機配位子を用いて、13個のパラジウム原子が欠陥を作ることなく最密充填したクラスター分子の合成にも成功しています[参考文献1]。今回の成果は、そこから一つパラジウム原子を欠損させた構造を化学的に構築したものであり、わずか十数個の原子からなる最密充填構造において、一つだけ原子空孔を導入するという精密な原子配列制御を実現しました(図2)。

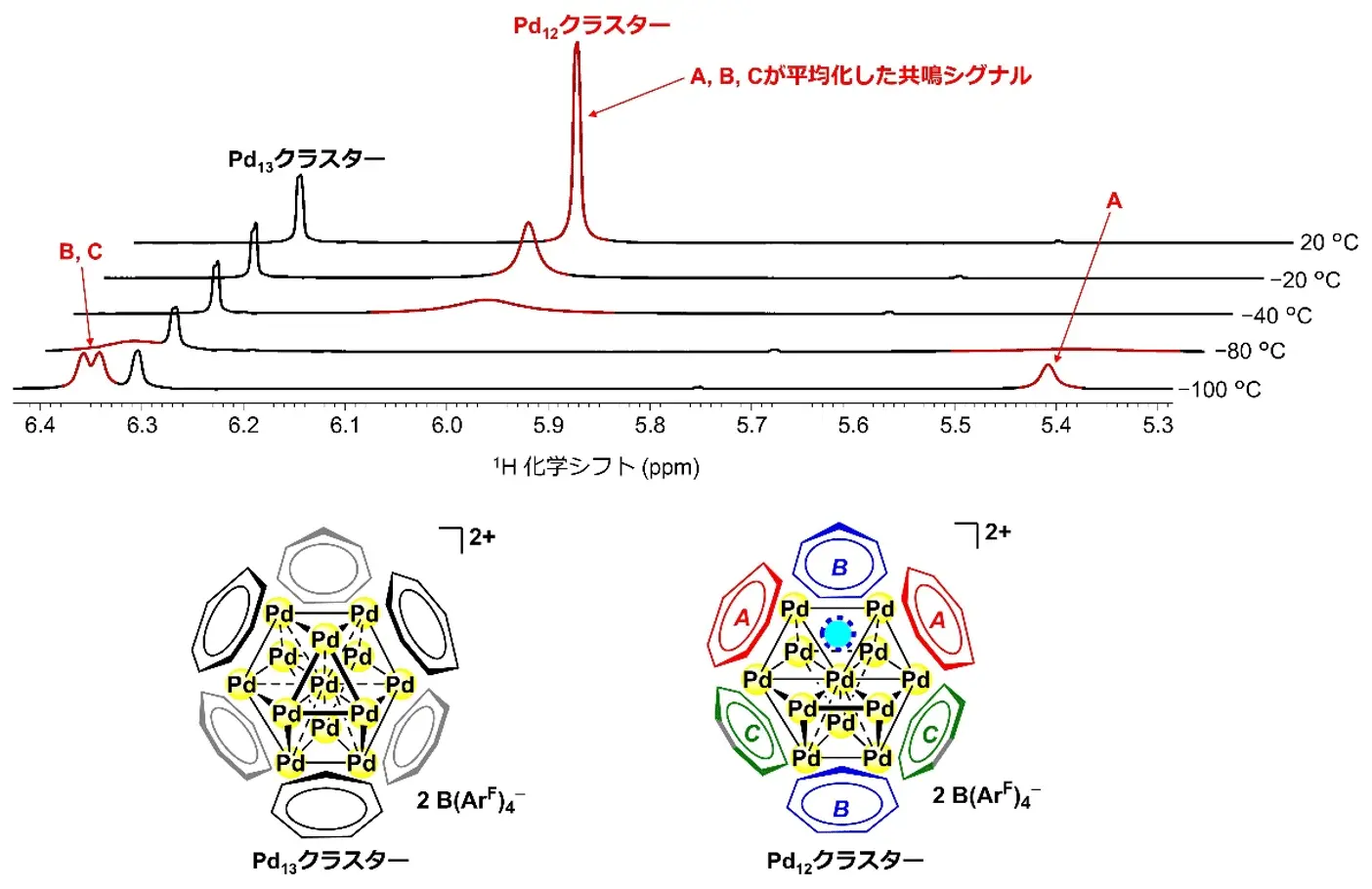

この有機パラジウムクラスター分子の特徴の一つは、パラジウムコアを取り囲む六つの7員環有機配位子が、八面体形に配置されている点です。この対称性の高い幾何構造においては、分子内部のパラジウム原子の並び方(パッキング構造)に応じて、有機配位子の化学的な等価性が変化する可能性があります。このことから、配位子の状態を観測することで、分子内部の原子の動きを捉えることが可能です。

研究グループはこの点に着目し、温度を変化させながらNMR測定を行いました。その結果、低温では有機配位子に由来する三つの共鳴シグナルが観測される一方で、温度を室温まで上昇させると、これらのシグナルが融合し、一つの平均化したシグナルとして観測されることが分かりました(図3)。

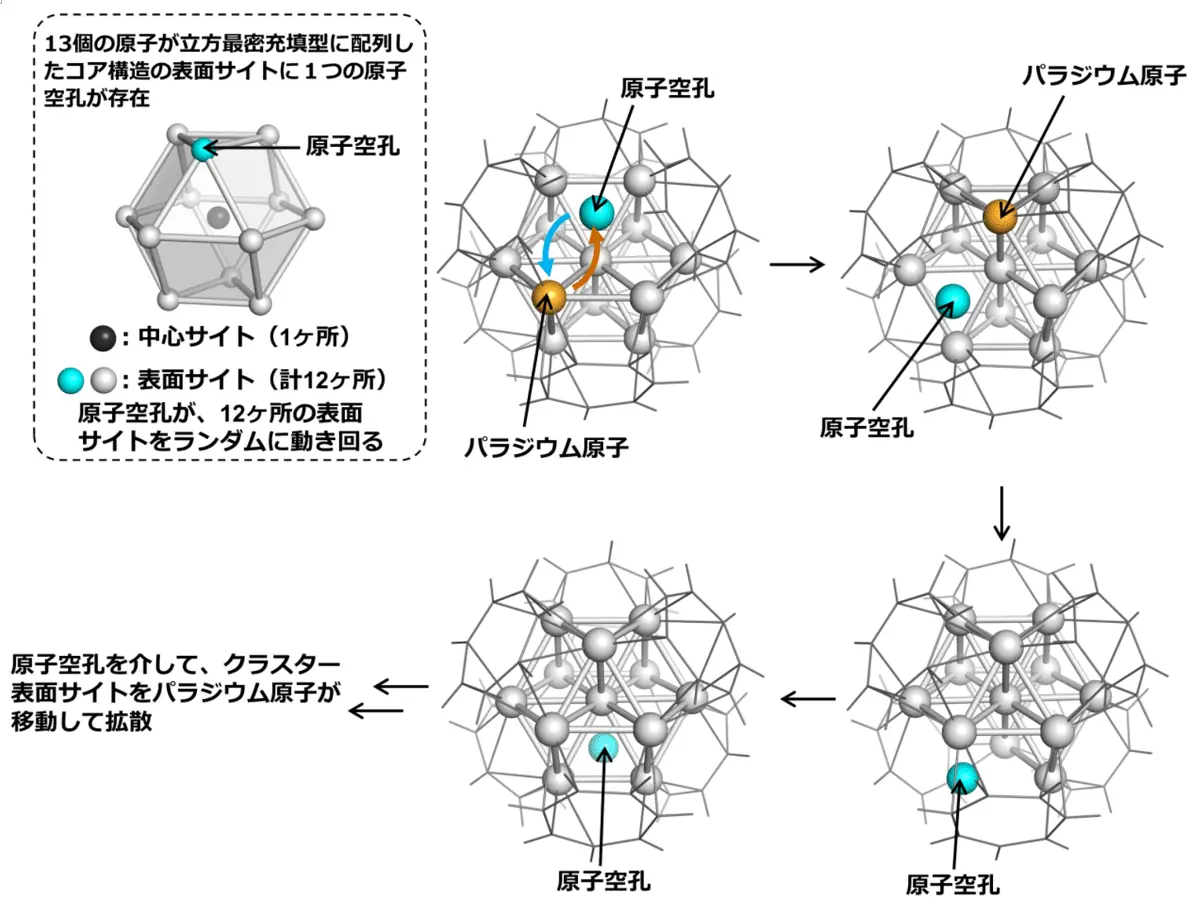

この観測結果に基づいて、Pd12クラスターにおける原子(空孔)の挙動について量子化学に基づく計算化学による解析を行った結果、NMRの時間スケール[用語6]において、原子空孔がクラスター表面サイトをランダムに動き回っていることが明らかになりました。すなわち、12個ある表面サイトのうちの1ヵ所にある原子空孔が素早く場所を変えており、残る11ヵ所にあるパラジウム原子が拡散している現象が起きています(図4)。

本研究では、この原子拡散現象を定量的に理解するために、原子空孔の移動に対する活性化エネルギー[用語7]も算出しました。これは、分子レベルでの原子拡散を理解するうえで重要な成果です。

今後の展開

本研究は、分子レベルで原子空孔を精密に導入し、そのダイナミクスを観測・解析する初めての化学的手法を提供するものであり、分子レベルでの原子欠陥の理解と制御に向けた大きな一歩になると考えられます。これまで、原子拡散の現象は、主にバルク固体材料を対象とし、マクロな視点から理解されてきましたが、本研究はその理解をミクロ、すなわち1分子レベルへと展開するものです。原子欠陥の科学は、触媒や材料の性質を決める鍵として注目されています。今後、一つの原子欠陥を自在に操作・解析できる新たな分子化学が発展すると期待されます。

付記

本研究は科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(JPMJCR20B6)、文部科学省科学研究費助成事業(JP20H04805、JP22H02093)、三菱財団の支援を受けて実施しました。

参考文献

- [1]

- Murahashi, T. et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 12682.

用語説明

- [用語1]

- 金属ナノクラスター:数個から数百個の金属原子が集まって出来る集合体で、単核錯体やバルク金属とは異なる特異な性質を示す。

- [用語2]

- 有機金属錯体:中心となる金属原子に対し、有機配位子が金属–炭素結合により結合してできる化合物。

- [用語3]

- 原子空孔:特定の位置にあるべき原子が欠けて空になっている位置。

- [用語4]

- 核磁気共鳴(NMR):磁場中に置かれた試料に電磁波を照射した際に、試料中の原子核が電磁波を共鳴的に吸収する現象のこと。英語表記であるNuclear Magnetic Resonanceの頭文字を取って、NMRと一般的に呼称される。水素原子核(1H)の核磁気共鳴スペクトルから得られる化学シフトなどの情報は、有機化合物や有機金属錯体の構造解析に用いられる。

- [用語5]

- 立方最密充填構造:等しい大きさの球をもっとも密に空間に詰め込む構造の一つ。

- [用語6]

- NMRの時間スケール:NMRを観測可能な時間域。NMRで観測可能なダイナミクスは、NMR時間スケールと同程度で起きるもの(寿命として数マイクロ秒から十分の数秒程度)に限られる。

- [用語7]

- 活性化エネルギー:化学反応において、原系から生成系へと変化する途中で、系が不安定化しエネルギーが最大となる状態(遷移状態)と原系とのエネルギーの差を活性化エネルギーと呼ぶ。

論文情報

- 掲載誌:

- Angewandte Chemie International Edition

- タイトル:

- Vacancy-Induced Atomic Diffusion in a Molecular Metal Cluster Complex

- 著者:

- Kosuke Iwata, Koshi Miyazawa, Kenta Kurashima, Hiroshige Yamaura, Bo Zhu, Yu Tian, Yuta Takahira, Koji Yamamoto, Tsubasa Omoda, Shigeyoshi Sakaki, Daisuke Hashizume, Tetsuro Murahashi

研究者プロフィール

村橋 哲郎 Tetsuro MURAHASHI

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授

研究分野:有機金属化学、錯体化学、クラスター、錯体・有機金属触媒

榊 茂好 Shigeyoshi Sakaki

京都大学 アイセムス(高等研究院 物質-細胞統合システム拠点) 特定教授

研究分野:量子化学、理論化学、錯体化学、触媒化学

重田 翼 Tsubasa OMODA

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 助教

研究分野:クラスター、有機金属化学