ポイント

- 終末期ケアの中で、家族介護者が意図せず担うことになった役割や作業、そしてそれに伴って生じる感情的ストレスのことを「意図せず、滲み出てくる作業」と定義。

- 「意図せず、滲み出てくる作業」を明らかにするため、遺族6名と医療従事者8名に対してインタビュー調査を実施。終末期ケアに携わる家族介護者の願望と医療従事者による支援のすれ違いが、感情的ストレスの要因となっていることを明らかに。

- これまで見過ごされていた、終末期ケアにおける家族介護者と医療従事者のより良い協働を捉え直す機会が必要。

概要

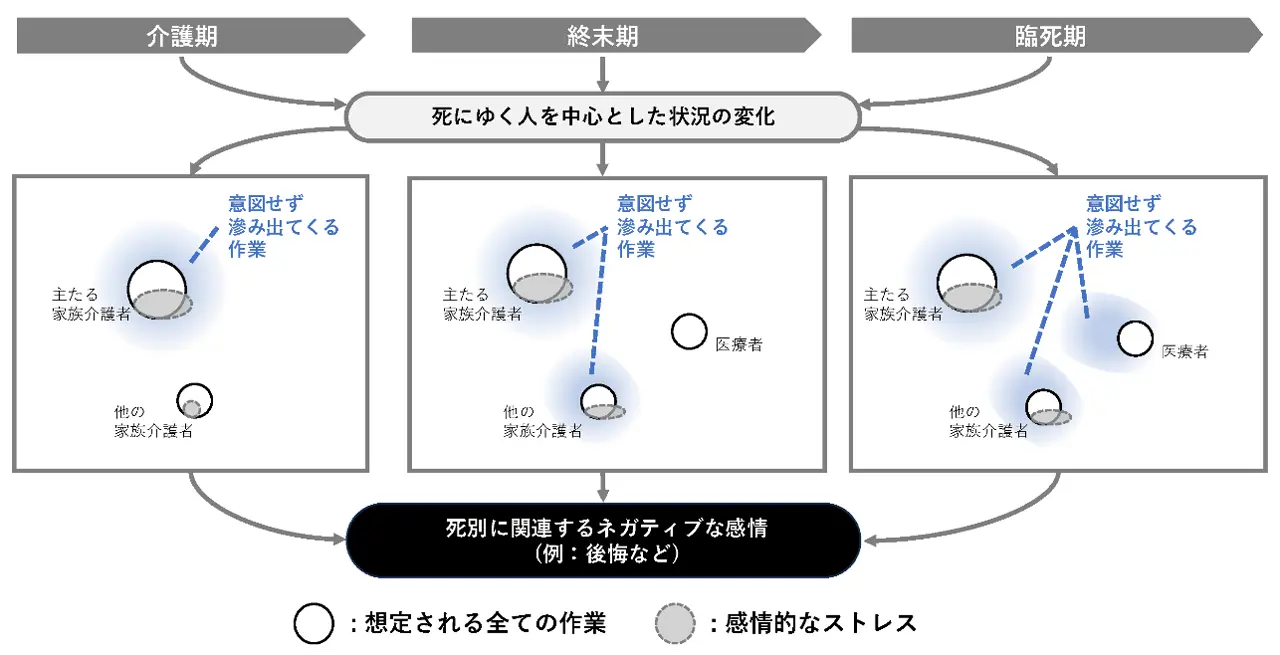

東京科学大学(Science Tokyo)環境・社会理工学院 イノベーション科学系の齊藤駿大学院生(博士後期課程2年)と杉原太郎准教授の研究チームは、終末期ケアを経験した遺族6名と医療従事者8名へのインタビューを通じて、家族介護者の願望と、医療従事者が行う家族介護者への支援がすれ違い、終末期ケアが意図しない方向へ導かれ、「意図せず、滲み出てくる作業」(Unintended, Percolated Work(UPW))が生じていることを明らかにしました。

UPWとは、終末期ケアの中で、家族介護者が意図せずに担うことになった役割や業務、そしてそれに伴って生じる感情的ストレスのことを指します。

死別は家族に心理的負担を強いることが多く、適切な対応が必要です。終末期ケアは家族介護者と医療従事者の相互作用による協働活動とみなすことができますが、協働作業における家族介護者の支援ニーズや直面する課題は十分に明らかになっていませんでした。本研究の結果、家族介護者は、間近に迫る大切な人の死に直面せざるを得ない状況の中、心理的葛藤を経験しながらケアに深く関わっていたこと、しかし、医療者は家族介護者の潜在的な感情的ニーズを認識できないまま主導権の多くを家族介護者に委ねていたことが分かりました。こうした状況は、結果的に家族介護者が「意図せず、滲み出てくる作業」を抱える要因となっているため、医療従事者が家族介護者の感情やタスクを認識することで、彼らの負担や葛藤を軽減しうると考えられます。この結果は、終末期ケアにおいて見過ごされていた課題と協力の重要性を理解すること、医療専門職と技術支援における研究と実践の新たな方向性を示すものです。

本成果は、4月29日にヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)分野における国際会議「the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'25)」にて発表されました。

背景

死別は普遍的な経験であり、遺族に大きな心理的負担を与えます。終末期ケアでは、死への準備ややり残したことを解決するための感情的なサポートが重要となります。日本で進む高齢化に伴い、終末期ケアと遺族の心理的負担への対応が急務となっています。また、医療従事者による感情的な支援の有効性は示唆されていますが、効果的な支援手順は確立されていません。先行研究では、故人と遺族の絆の維持や死別後の適応支援研究があるものの、終末期ケア関係者の協働に焦点を当てた研究は少ない状況です。

そこで、本研究チームは、終末期ケアにおける家族介護者と医療従事者の協働で生じる課題について、探索的に特定するインタビュー調査を実施しました。

研究成果

(1)「意図せず、滲み出てくる作業」とは何か?

「意図せず、滲み出てくる作業」(Unintended, Percolated Work(UPW))とは、終末期ケアの中で、家族介護者が意図せずに担うことになった役割や業務、そしてそれに伴って生じる感情的ストレスのことを指します。

本研究では、終末期ケアにおける家族介護者と医療従事者との間に生じるUPWを、3つのタイプに分類しました。

-

Overloaded Work(過剰な仕事)

意図しなかった意思決定や突発的な出来事により、介護者が日常業務と両立できないほどの過重負担を負うケース。

例:患者に病名を告知しない選択をしたために、気を使いながら介護を続けなければならなくなった状況。 -

Overlooked Work(見落とされた仕事)

介護者が「何かしてあげたい」という想いはあるものの、医療的知識やサポートの不足により、それが叶わない状況。

例:患者の望みを叶えられなかったことへの後悔が生じる状況。 -

Overstepped Work(越権的な仕事)

医療従事者が善意で家族の感情面に深く介入するが、家族の主体性や意思を尊重しきれず、かえって協働の機会を損なうケース。

例:医療従事者が「良い看取り」を主導しようとしたが、家族の意図とずれてしまい、疲弊する状況。

(2)インタビュー調査の実施

今回、終末期ケアにおける協働のあり方について、終末期ケアを経験した遺族6名と医療従事者8名へのインタビューを通じて、家族介護者の願望と、医療従事者が行う家族介護者への支援がすれ違い、終末期ケアが意図しない方向へ導かれ、「意図せず、滲み出てくる作業」が生じていることを明らかにしました。

特に、介護を担った家族介護者にとっては、医療従事者や他の家族介護者に対して自らの意向を表明したり、役割分担を促したりすることが難しい状況にあることが分かりました。その要因として、大切な人の死が迫っているという状況要因と、その状況の変化がもたらす関係者間の難しい関係要因がありました。

(3)結論

終末期ケアのプロセスには「意図せず、滲み出てくる作業」が関与しており、各利害関係者は当初想定していた役割を意図せず超えてしまうことを発見しました。

本研究の結果は、家族介護者の役割調整の困難さについて理解を深めることにつながり、共同作業を円滑化するために感情的な側面を可視化する必要性も示唆しています。

さらに、「意図せず、滲み出てくる作業」が生じた状況は、見過ごされてきた家族介護者に対する支援機会として捉え直すこともでき、見取りのケア体験を向上させる効果的な支援策が必要であると考えられます。

社会的インパクト

本研究により、急速に進行する高齢化社会において、終末期ケアにおける死別体験による家族介護者の心理的負担を軽減する機会と、家族介護者と医療従事者の協働作業の機会を特定したことは、意義あることと考えられます。

今後の展開

今後は、得られた知見を元に、「意図せず、滲み出てくる作業」の終末期ケアへのインパクトを実証する予定です。さらに、「意図せず、滲み出てくる作業」の悪影響を低減するための技術あるいは社会のデザインを行っていきます。

付記

本研究は、JSPS 科学研究費助成事業(20H04470、22K04581)により一部支援を受けました。

論文情報

- 掲載誌:

- Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI’25)

- タイトル:

- Unintended, Percolated Work: Overlooked Opportunities for Collaboration between Informal Caregivers and Healthcare Professionals during the End-of-life Care Process

- 著者:

- Saito, S. & Sugihara, T.

研究者プロフィール

齊藤 駿 Shun SAITO

東京科学大学 環境・社会理工学院 イノベーション科学系 大学院生

研究分野:Human-computer interaction、技術経営

杉原 太郎 Taro SUGIHARA

東京科学大学 環境・社会理工学院 イノベーション科学系 准教授

研究分野:Human-computer interaction、ユーザリサーチ、UXリサーチ、技術経営